(西南交通大学经济管理学院,成都610031)

基于互感理论的城市间相互作用的机理和效应研究*

——以成都、绵阳、德阳为例

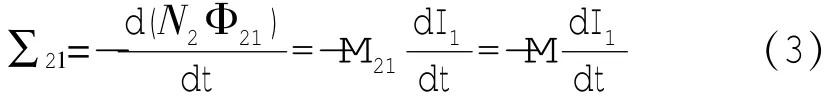

张刚贾志永左大杰

(西南交通大学经济管理学院,成都610031)

运用经济物理学的研究方法,以电磁学中的互感理论及模型为研究工具,构建了城市互感理论模型。城市间的相互作用具有互感的特征。在两个相邻的城市间,任一城市的经济流发生变化会在另一个城市中激发感应经济势和感应经济流,形成城市间互感。两个功能趋同的城市间相互作用,一个城市的加快发展会抑制另一个城市的发展;两个功能互补的城市间相互作用,一个城市的加快发展会促进另一个城市的发展。以成都、绵阳、德阳为例得到了经验实证。

经济物理学;互感;城市间相互作用

近年来,日益增多的经济学家和物理学家专注于把物理学的许多重要理论成果运用到经济研究中来,一大批与经济学相关的重要论文在物理学杂志上发表,极大地促进了经济学的发展。[1]1995年,美国科学院院士H.E.Stanley等提出经济物理学(Econophysics)这一新的交叉学科。顾名思义,经济物理学是运用物理学的思想、理论、方法和模型研究经济或金融的现象和问题的一门科学。至此,把物理学中已有的规律和模型直接应用到经济分析中来的倾向和努力更加凸显,运用物理学的理论成果研究经济问题不再是插曲,而是作为一门学科,成为一种趋势。[2]所以基于经济物理学的研究方法,以电磁学中的互感理论及模型为研究工具,探讨城市间相互作用的机理和效应,是研究城市间相互作用的一个新视角和新方法。

现有把物理学的思想、理论和方法运用于城市间相互作用的研究,绝大部分都是基于物理学中的万有引力定律及其模型或其拓展模型,研究成果较为深刻和丰富。[2]-[16]但也存在明显的局限性:(1)在方法论上,现有基于场论对城市间相互作用的研究,实质上是类比法,没有一门学科作基础,显得层次不高而方法单一。(2)现有研究对城市间相互作用机理的分析失于简单。城市间的相互作用呈现什么特征?这种相互作用的效应如何体现?显得相对薄弱。所以,城市间相互作用的研究,视角需要拓展,方法论需要提升,内容需要丰富和深化。

经济物理学是运用物理学的理论和方法研究经济现象和问题的一门科学,强调的是经济现象背后的动力学机制及经济个体之间的相互作用。[1,2,17]“电动力学”可以成为“经济市场”得以运行的物理基础之一。[2]“电动力学”中最重要的物理图像之一就是“场”,特别是电磁场。其实,研究“经济市场”时,外部信息对“行为人”的影响实质上是一种“场”的作用,“行为人”在这种“外场”的作用下,调整策略,相机而行,其结果亦对“外场”有反作用。处于“场”中的物体,场对它的作用与它对场的反作用,皆可通过麦克斯韦方程组,结合适当的边界条件研究之。[2,17,18]电动力学等物理学理论在不需要对所研究的经济系统事先做出详细与精微描述的前提下,就能做出对该经济系统全局行为的理解。[1,17,19,20]所以基于经济物理学的方法,运用互感理论及其模型构建城市互感理论及模型,研究城市间相互作用的机理和效应,既是对现有研究视角的拓展和研究方法的提升,也是对研究内容的丰富和深化。

一、城市间的互感

(一)城市互感的引入互感是经典电磁学的基础概念。两个相邻的载流线圈1、2,分别通有电流I1和I2,线圈1磁场的磁感应线有一部分穿过线圈2,当I1变化时,穿过线圈2的磁通量发生变化,在线圈2中产生感生电动势和感生电流;同理,当I2变化时,在线圈1中也会产生感生电动势和感生电流。这种由于一个线圈中电流变化激发另一个线圈中产生感生电动势和感生电流的现象称为互感。

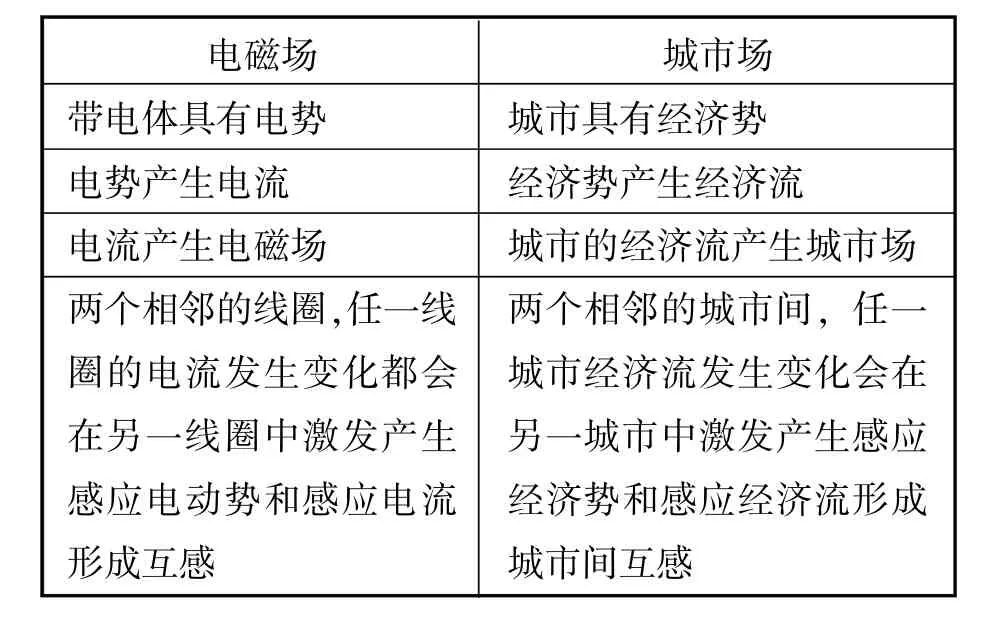

城市间相互作用的过程中存在类互感现象(如表1)。可见,正如带电体具有电势一样,每个城市都具有经济势;电势可以产生电流,经济势可以产生经济流。电流产生电磁场,城市的经济流产生城市场,处于其中的城市都受其作用。正如两个相邻的线圈,任一线圈的电流发生变化都会在另一线圈中激发产生感应电动势和感应电流形成互感一样,两个相邻的城市间,任一城市经济流发生变化也都会在另一城市中激发产生感应经济势和感应经济流形成城市间互感。可见,城市间的相互作用具有互感的特征,与电磁学中的互感的性质特征类似。所以运用经济物理学的研究方法,以电磁学中的互感理论为研究工具,构建城市互感理论及模型来探讨城市间相互作用的机理和效应,具有科学合理性。

表1 城市间相互作用和互感的相似性

(二)城市互感模型

为了分析更形象、深入,用一个N扎线圈表示一个城市。N反映了城市的分工程度(可用产业的种类表示),N越大表示分工越发达,城市经济发展程度越高。

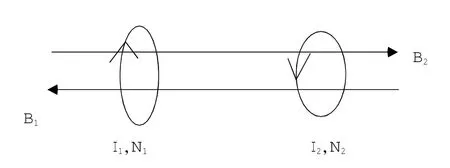

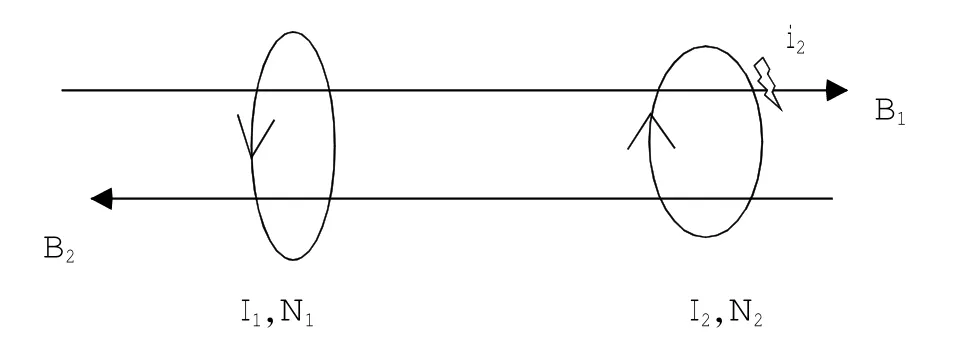

如图1,城市1的经济流I1变化导致城市场感应强度B1变化,B1变化导致穿过城市2的全质通Ψ发生变化,Ψ变化导致城市2产生感生经济势∑2和感生经济流i2;同理,城市2的经济流I2变化导致城市1产生感生经济势∑1和感生经济流i1。这种由于一个城市的经济流变化引起临近另一个城市中产生感生经济势和感生经济流的现象为城市间的互感。

设Ψm21为城市1产生的城市质场B1穿过城市2的全质通,Ψm12为城市2产生的城市质场B2穿过城市1的全质通,借鉴电磁学的互感理论,得:

式中,Φm为穿过一个线圈的城市质场通量。M21=M12+M,M为城市间的互感系数。

图1 城市间的互感

城市1的I1的变化在城市2中产生的感生经济势为:

设城市中阻碍经济变化的阻值为R2,则该感生经济势在城市2中产生的感生经济流为:

即,城市1的I1的变化在城市2中产生的感生经济流的强度与互感系数M和I1的变化率正相关,与城市2自身阻值R2的大小负相关,方向与I1变化的方向相反。

同理,城市2的I2的变化在城市1中产生的感生经济势和感生经济流分别为:

二、城市间相互作用的机理和效应

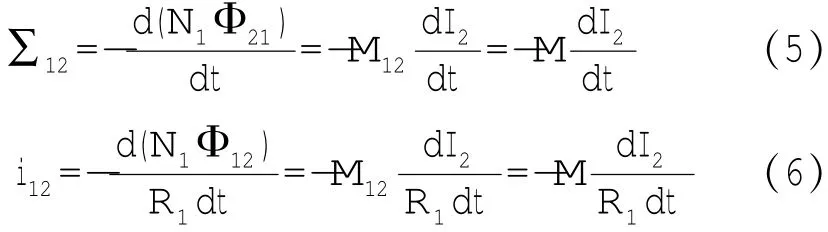

城市间相互作用的机理和效应体现在基于城市互感模型的2个假说上。假说1:在封闭区域下,若两个城市功能趋同,则一个城市的加快发展会抑制另一个城市的发展。

证明:封闭区域条件是指,在讨论城市间的相互作用时,参照基准仅限于被讨论的城市。开放区域条件是指,在讨论城市间的相互作用时,参照基准不仅包括被讨论的城市,而是扩大到一定的范围,如西南地区、全国,乃至更大。本文中的封闭和开放是指分析的方法,封闭条件和开放条件指的是“讨论的参照基准”,而不是“城市是否与外界发生经济关系”。

如图2所示,两个功能趋同的城市,其经济流的方向一致。城市1的加快发展必然导致其经济流I1的增加,I1的增加导致其城市场的感应强度B1的增加,B1的增加导致穿过城市2的全质通Ψm21的增加,Ψm21的增加致使城市2产生与I2反向的感生经济势∑2和感生经济流i2,从而使城市2的经济流I2减小,即I1↑→Ψm21↑→-∑2→-i2→I2↓。即功能趋同的两城市相互抑制。

图2 功能趋同的两城市相互抑制

假说2:在封闭区域下,若两个城市功能互补,则一个城市的加快发展会促进另一个城市的发展。

证明:如图3所示,两个功能互补的城市,其经济流的方向相反。城市1的加快发展必然导致其经济流I1的增加,I1的增加导致其城市场的感应强度B1的增加,B1的增加导致穿过城市2的全质通Ψm21的减小,Ψm21的减小致使城市2产生与I2同向的感生经济势∑2和感生经济流i2,从而使城市2的经济流I2增加,即I1↑→Ψm21↑→∑2→i2→I2↑。即功能互补的两城市间相互促进。

图3 功能互补的两城市相互促进

三、城市间相互作用的机理和效应的经验实证

(一)假说1的经验实证假说1:在封闭区域下,若两个城市的功能趋同,则一个城市的加快发展会抑制另一个城市的发展。

实证分析:

1.GDP增长的加速度可以是验证假说1的操作变量

即对于某一特定的物体,由于其质量m是恒定的,所以加速度的变化取决于物体受到的力。

经济增长的加速度的变化,源于经济体受到了促进或阻碍其经济增长的力。GDP增长的加速度为正,是因为受到了促进其增长的力;GDP增长的加速度为负,是因为受到了阻碍其增长的力,故GDP增长的加速度可以是验证假说1的操作变量。所以,如果城市1和城市2功能趋同,城市1加快发展,其GDP增长的加速度大于城市2的GDP增长的加速度,则可验证城市1的加快发展抑制了城市2的发展;反之亦然。

2.以绵阳-德阳为例

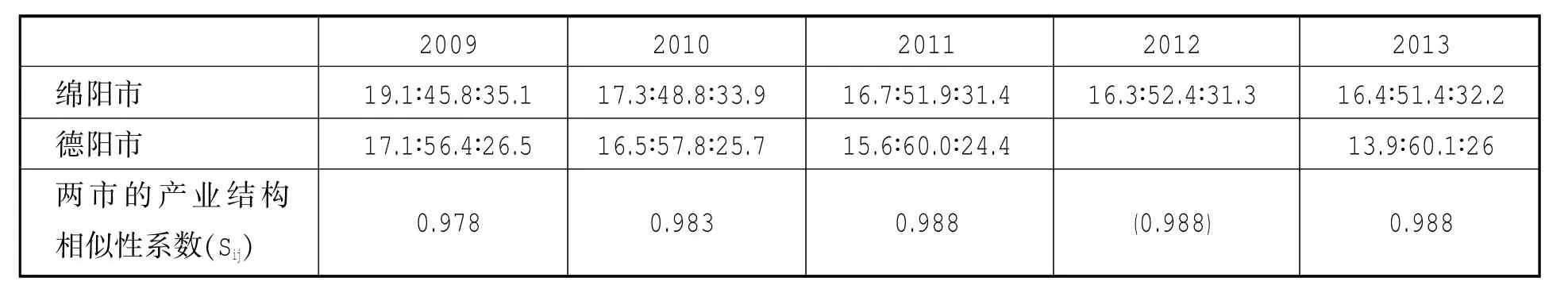

绵阳-德阳两个城市,距离相近、资源禀赋相近,都是重工业城市,产业结构相似性系数均在0.97以上,城市功能趋同(见表2),接近条件假设。

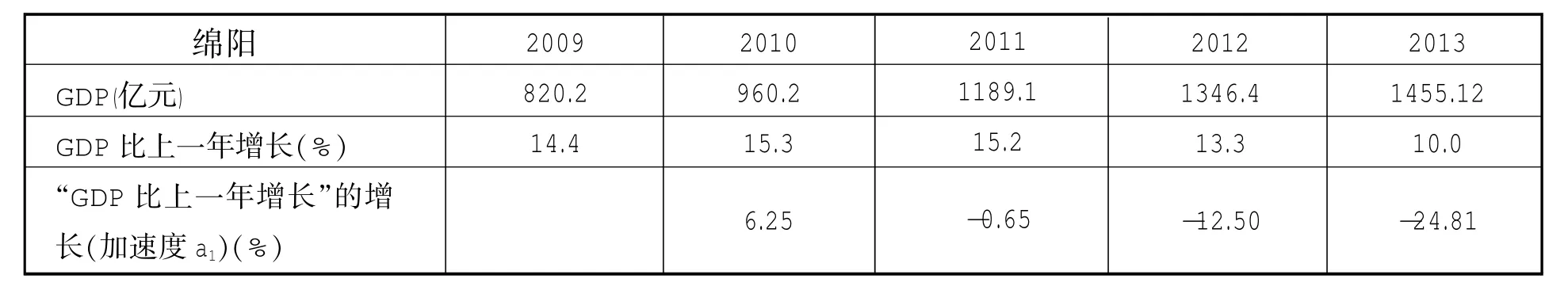

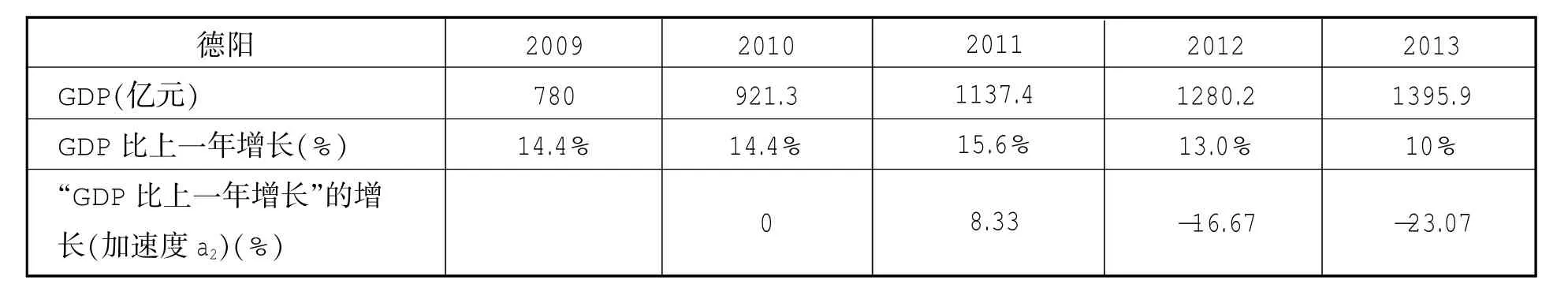

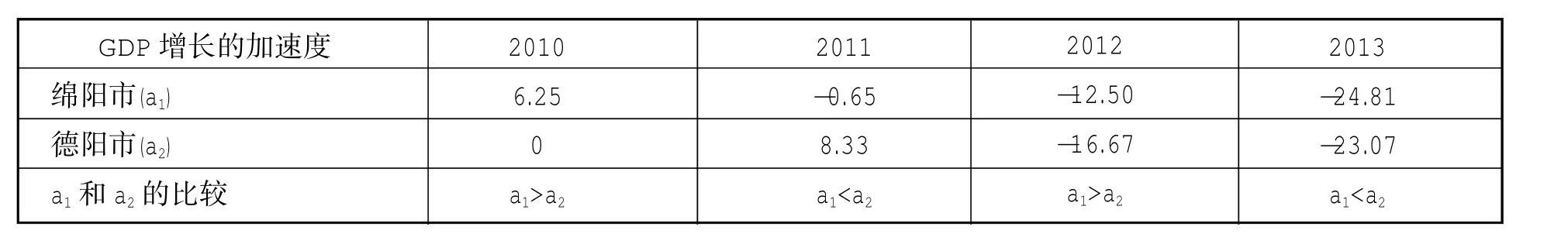

依据绵阳市和德阳市的地区生产总值(GDP)计算增长速度和加速度分别见表3、4、5。

表2 绵阳-德阳市三次产业的比重表

表3 2009—2013年绵阳市GDP及其加速度等数据表

表4 2009—2013年德阳市GDP及其加速度等数据表

表5 2009—2013年绵阳、德阳市GDP增长的加速度表

由表3、4、5可见,2010年,绵阳市GDP增长率的加速度大于德阳市GDP增长率的加速度,即a1>a2;2011年,绵阳市GDP增长率的加速度小于德阳市GDP增长率的加速度,即a1

两个功能趋同的城市,一个城市的加快发展会抑制另一个城市的发展,实质是,两个功能趋同的城市,其产业结构亦趋同。一个城市加快发展了,从另一个城市集聚了生产要素,抑制了另一城市与之同构的产业的发展,集聚了生产要素的城市获得了经济发展的动力,流失了生产要素的另一个城市产生了经济发展的阻力,致使一个城市的GDP增长的加速度大于另一个城市的GDP增长的加速度。

(二)假说2的经验实证

假说2:在封闭区域下,若两城市功能互补,则一个城市的加快发展会促进另一个城市的发展。

实证分析:

1.验证假说2的思路

如果城市1和城市2功能互补,城市1的加快发展促进了城市2的发展,实质是城市1的加快发展给予了城市2发展的动力;反之亦然。鉴于我国绝大多数城市的经济增长主要源于资本和劳动,所以本文选用固定资产投资作为参照变量。如果城市1的GDP增长率高于其固定资产投资的增长率,同时城市2的GDP增长率也高于其固定资产投资的增长率,则可认为两城市的经济增长相互促进。

2.以成都-德阳为例

(1)成都-德阳接近条件假设

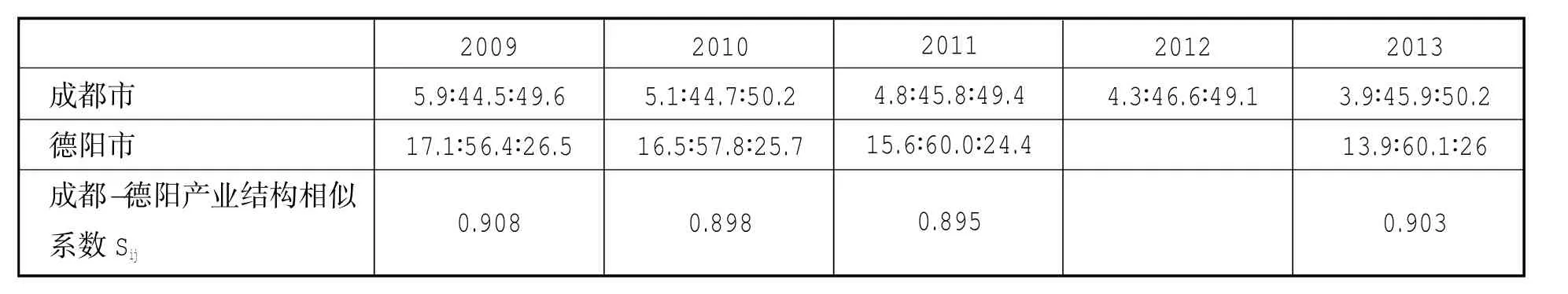

成都-德阳,距离相近、资源禀赋相异,产业结构相似性系数均在0.91以下,产业结构差异较大(见表6),城市功能互补,接近条件假设。

(2)成都-德阳相互促进发展验证假说2

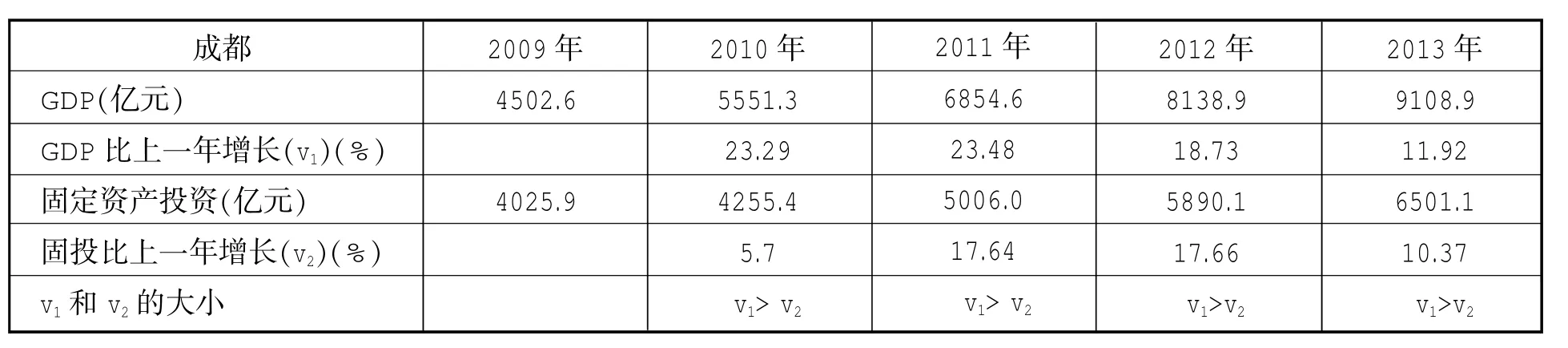

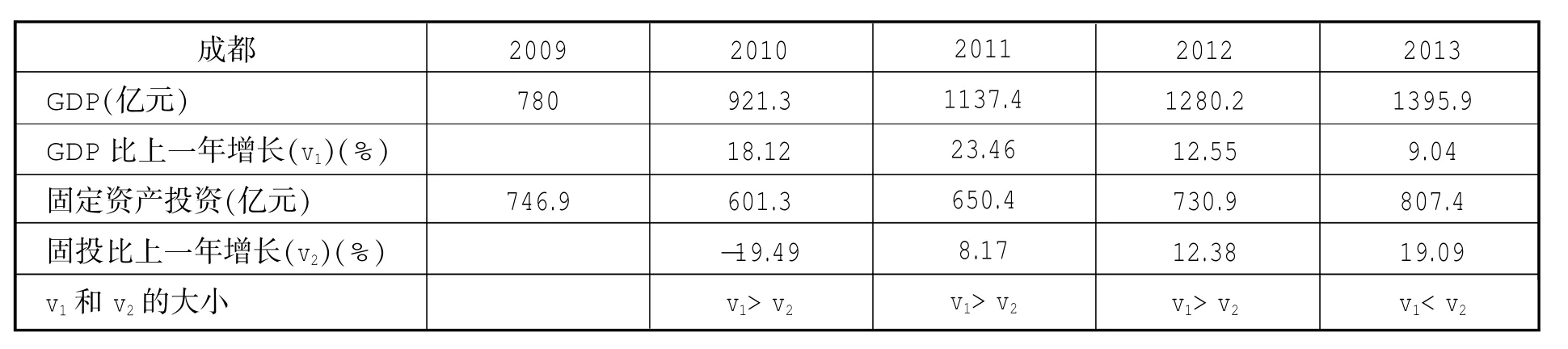

首先,根据2009—2013年间成都市的相关数据计算GDP增长的幅度、固定资产投资的增长等,见表7。

由表7可见,2010—2013年,成都市固定资产投资比上一年的增长分别为5.7%、17.64%、 17.66%、10.37%;GDP的增长率分别为23.29%、23.48%、18.73%、11.92%。GDP比上一年的增长v1均大于固定资产投资比上一年的增长v2,说明假说2的现象在成都市的经济增长中明显存在。

表6 成都-德阳市产业结构相似性系数

表7 2009—2013年成都市GDP、固定资产投资相关数据及计算结果表

表8 2009—2013年德阳市GDP和固定资产投资相关数据及计算结果表

其次,根据2009—2013年间德阳市的相关数据计算GDP和固定资产投资的增长等,结果见表8。

由表8可见,2010—2012年,德阳市GDP比上一年的增长分别为18.12%、23.46%、12.55%,分别高于固定资产投资比上一年的增长-19.49%、8.17%、12.38%。说明在德阳市的经济增长中假说2的现象表现明显。

可见,2009—2013年间,成都-德阳间,“GDP比上一年增长”的幅度均大于相同年份固定资产投资增长的幅度。假说2的现象明显存在。

两个功能互补的城市,其发展相互促进,实质是两个城市的产业互补,一个城市加快发展,通过产业间的关联效应,促进了另一城市与之互补的产业的发展,致使支撑两个城市发展的生产要素的潜能得到更大程度的发挥,发展的动力增加,使得两个城市的经济增长相互促进。

四、结论

城市间的相互作用具有互感的特征。两个相邻的城市间,任一城市的经济流发生变化会在另一个城市中激发感应经济势和感应经济流,形成城市间互感。两个功能趋同的城市之间,一个城市的加快发展会抑制另一个城市的发展。这种相互抑制的现象在绵阳-德阳两市的相互作用中明显存在。两个功能互补的城市之间,一个城市的加快发展会促进另一个城市的发展。这种相互促进的现象在成都-德阳两市的相互作用中明显存在。[1]罗萨里奥·N·曼特尼亚,H·尤金·斯坦利.经济物理学导论[M].北京:中国人民大学出版社,2006:1-5.

[2]黄吉平.漫谈经济物理学[J].现代物理知识,2010,22(6):29-35.

[3]顾朝林,庞海峰.基于重力模型的中国城市体系空间联系与层域划分[J].地理研究,2008,27(1):1-11.

[4]闫卫阳,王发曾,秦耀辰.城市空间相互作用理论模型的演进与机理[J].地理科学进展,2009,28(4):511-518.

[5]刘迎霞.空间效应与中国城市群发展机制探究[J].河南大学学报(社会科学版),2010,50(2):40-44.

[6]余菜花,崔维军.安徽省城市空间经济联系的网络特征分析[J].华东经济管理,2012,(9):31-39.

[7]钟小根,吕桦,江景和,等.长江中游城市群的发展主轴空间演变探究[J].湖北社会科学,2013,(10):57-60.

[8]刘静玉,杨虎乐,宋琼,范晓霞.中原经济区城市间相互作用时空格局演变研究[J].地理科学,2 014,34(9):1060-1067.

[9]王磊,吴也.基于城市流的长江中游城市群经济联系研究[J].江淮论坛,2014,(3):62-69.

[10]肖翠翠,汪权方.武汉城市圈人口密度的时空分布分析[J].湖北大学学报(自然科学版),2014,36(6):495-499.

[11]孙晓芳.城镇群空间结构与要素集聚[J].经济问题,2015,(1):124-128.

[12]柯蓉,郭旸,杨倩.长三角城市空间作用力的主成分回归测算分析[J].华东经济管理,2015,(4):58-63.

[13]鲁金萍,杨振武,孙久文.京津冀城市群经济联系测度研究[J].城市发展研究,2015,22(1):5-10.

[14]钱春蕾,叶菁,陆潮.基于改进城市引力模型的武汉城市圈引力格局划分研究[J].地理科学进展,2015,34(2):237-245.

[15]蒋建华,刘程军.浙江区域城市化空间格局及其演化研究[J].华东经济管理,2013,(5):1-5.

[16]康盈,桑东升,李献忠.大都市区范围与空间圈层界定方法与技术路线探讨——以重庆市大都市区空间发展研究为例[J].城市发展研究,2015,(1):22-27.

[17]Lee Y,et al.Universal features in the growth dynamics of complex organizations[J].Phys Rev Let,1998,81:3 275.

[18]Chatterjee A,Yarlagadda S,Chakrabarti B K. Econophys-Kolkata:ashortstory,in‘Econophysics of Wealth Distributions,'Eds[M] .Milan:Springer,2005:225-228.

[19]Johannes A,Skjeltorp.Scaling in the Norwegian stock market[J].Physica A,2000(283):486-528.

[20]MattiH.Estola,Consumer,firmandprice dynamics:aneconophysicsapproach.S arbrucken:VDM Verlag Dr.Muller,2008.

(责任编辑吴晓妹)

F290

A

1001-862X(2016)02-0057-006

本刊网址·在线杂志:www.jhlt.net.cn

国家社会科学基金项目“生态文明与产业转移双约束下西部综合运输系统演变及优化研究”(15BGL003)

张刚(1972—),安徽淮北人,西南交通大学博士生,主要研究方向:宏观经济管理;贾志永(1948—),河北石家庄人,西南交通大学教授、博士生导师,主要研究方向:宏观经济运行分析;左大杰(1978—),湖北广水人,博士,西南交通大学副教授,主要研究方向:交通运输规划与管理。