(江苏省社会科学院经济研究所,南京210013)

生态文明背景下长三角制造业结构变迁对环境的影响和对策*

李洁

(江苏省社会科学院经济研究所,南京210013)

制造业是三次产业的中流砥柱,长三角地区作为中国制造业的产业基地,尽管三产结构比重正在逐步向服务业倾斜,但制造业的基础作用不能忽视。近年来长三角制造业的转型升级成绩有目共睹,但运输、电子、装备制造、化学原料制品制造等重化工业占长三角制造业的比例居高不下,区域发展不平衡仍制约着长三角地区生态文明的脚步,制造业环境影响虽然有向好的趋势,但综合影响指数偏大,负面问题不容忽视。长三角制造业生态文明化发展需要进一步缩小区域发展不平衡,重视生态文明的产业发展政策,实现产业转型升级向环境友好的方向发展。

长三角;生态文明;制造业;环境影响

党的十八大第一次将生态文明建设提高到与政治、文化、经济、社会“四个建设”同等重要的地位,高度重视生态文明的制度建设,用制度保护生态环境,实现“人与自然和谐发展”的终极目标。作为全中国经济最为发达的区域之一,长三角(1)经济发展拥有不可忽视的战略地位。

长三角地区2014年三产结构比例为5∶47∶48,尽管产业转型的步伐超过全国其他地区,但是长三角经济的健康发展仍然不能脱离制造业和加工业基础,工业制造业在经济的结构比例中占有举足轻重的位置,这是整个长三角经济发展的必然规律。从产业发展对环境生态的影响来看,工业发展对环境系统的影响最为直接和深刻,机器和建筑总是需要更多的能源、水、空气以及大量的金属、化学物质和生物材料,以生产出更多的机器和建筑,当作为源的经济用途完结之后,原料会成为垃圾污染,能源将耗散成无用的热量。[1]在多年的产业转型努力之后,长三角区域制造业内部各行业的环境效益发生了怎样的变化、制造业内部结构变迁对环境的负面影响是否有所减轻、生态效应是否有向好发展、制造业内部结构和各行业发展需要如何作进一步调整,才能使长三角区域制造业符合生态文明建设的要求?这些是转型期长三角生态文明建设亟须解决的关键问题。

一、长三角制造业发展结构变迁特点

(一)长三角制造业发展规模与特点2000年以来长三角制造业发展平均增速为年增长率15.6%,总产值从2000年的26179.12亿元增长到2013年148553.25亿元,超过GDP的年均增速4个百分点。根据统计部门关于产业分类的统一口径以及制造业内部各行业的产业关联度,将制造业分解成10大产业,其中增长速度最为迅速的是木材等天然材质加工制造业,医药制造业,运输、电子仪器与设备制造业,年均增速均超过19%。

(二)长三角制造业内部各行业结构比例变化趋势

在“十三五”制造业转型发展要求下,长三角各省市都面临较大的转型升级压力,虽然各省市的制造业发展道路和转型升级的特征并不相同,但转型升级的压力都要求制造业要坚持绿色发展,尽量降低污染物排放浓度,节约能耗。从统计部门的制造业结构性数据来看,占据长三角制造业结构最大比例的产业类型是运输、设备和电子仪器制造业,平均占比37.8%,且结构比例逐年扩大;其次是金属、非金属矿物质压延与制造业,结构比例为19.12%;第三大占比结构的产业是化学原料与制品制造业,平均占比13.39%,且结构比例逐年增加;纺织服装和皮革制造业在长三角制造业中占比也比较突出,平均占比达到11.31%,近年来的结构比例有所下降。四个产业加起来占制造业总体比例的81.62%。总体而言,运输、设备和电子仪器制造业,化学原料与制品制造业比例有逐步扩大的趋势,其他制造业产业的比例逐渐缩小。制造业产业结构仍然显现出重工业主导的特征,制造业转型升级的压力非常大。[2]

(三)长三角内部区域制造业产业结构特征

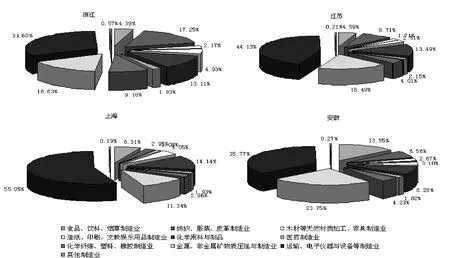

长三角产业结构的不断优化是三省一市共同努力的结果,从三省一市2013年制造业产业结构比例来看,以运输、电子仪器与设备制造业为主体的重工业在长三角各区域产业结构中占有举足轻重的地位,显示出重工业仍然是近期内长三角制造业发展的中流砥柱。各省市自身结构特征也非常明显,运输、电子仪器与设备制造业在上海市制造业产业结构比例最大,超过其他三省。近年来上海市重工业制造业的转型升级成绩也非常突出,生产性服务业在设备制造业中的比例很高,尽管产业占比较高,但对环境的负面影响持续改善。金属非金属矿物质压延与制造业在安徽省比例最高达到23.75%,其次是在江苏省占比为18.49%,制造业中该产业的比例扩大将不利于区域环境改善。食品加工业在安徽的占比最大高达13.55%,食品加工制造行业对水和大气污染压力较大,该产业的比例大也不利于环境的改善。化学原料与制品的结构占比在浙江省最为突出,达到17.25%,其次是上海市和江苏省,分别是14.14%和13.49%,化学原料产业也是对环境影响较大的重污染行业(见图1)。从长三角内部区域产业构成来看,苏皖、皖北和浙江西南区域的传统工业和重化工业分布较为集中,对长三角区域环境的改善形成很大压力。

二、长三角制造业结构变迁对环境的影响分析

在产业发展生态文明的要求下,重视制造业经济效益核算的同时,制造业的环境效益也应该成为制造业发展绩效考核的一部分。在长三角制造业产值连年增长的同时,每1元产值需要的环境代价到底有多大?在制造业不断发展的前提下,制造业每年产生的废水、废气、固废的总量不断增长无法避免,但制造业环境影响有没有向好的趋势发展?长三角制造业结构变迁对环境的影响是否符合生态文明的产业发展要求?这些问题可以通过建立产业结构变迁对环境影响的效应模型加以解答。(一)确定制造业各行业的生态环境综合影响指数

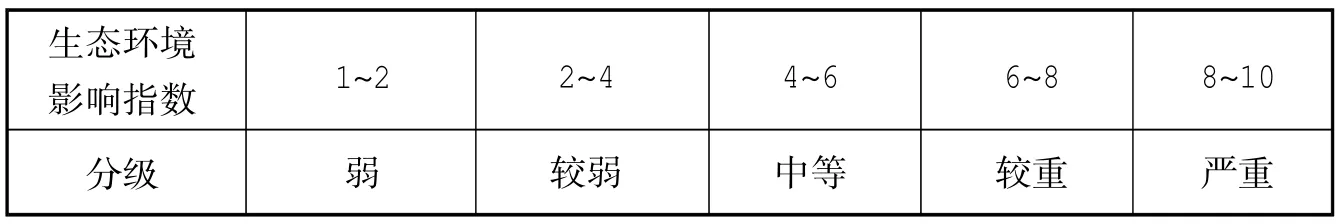

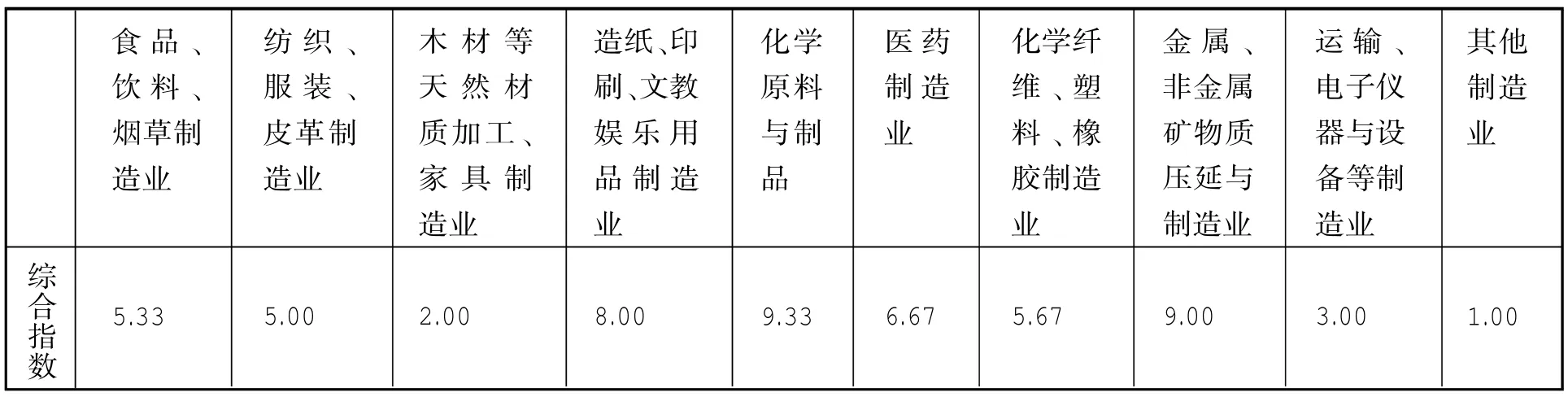

通过全国制造业发展的产值和环境数据分析制造业内部10个细分行业的水、大气、固废环境效益,再通过对环境效益的排序赋值确定制造业各行业的水环境影响系数、空气环境影响系数和固废环境影响系数。最后以算术平均数测算的方法来确定生态环境综合影响指数。

1.制造业各行业环境效益分析

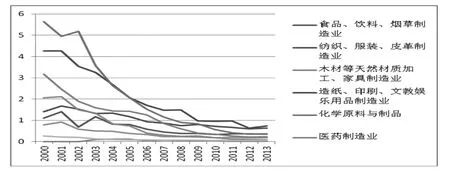

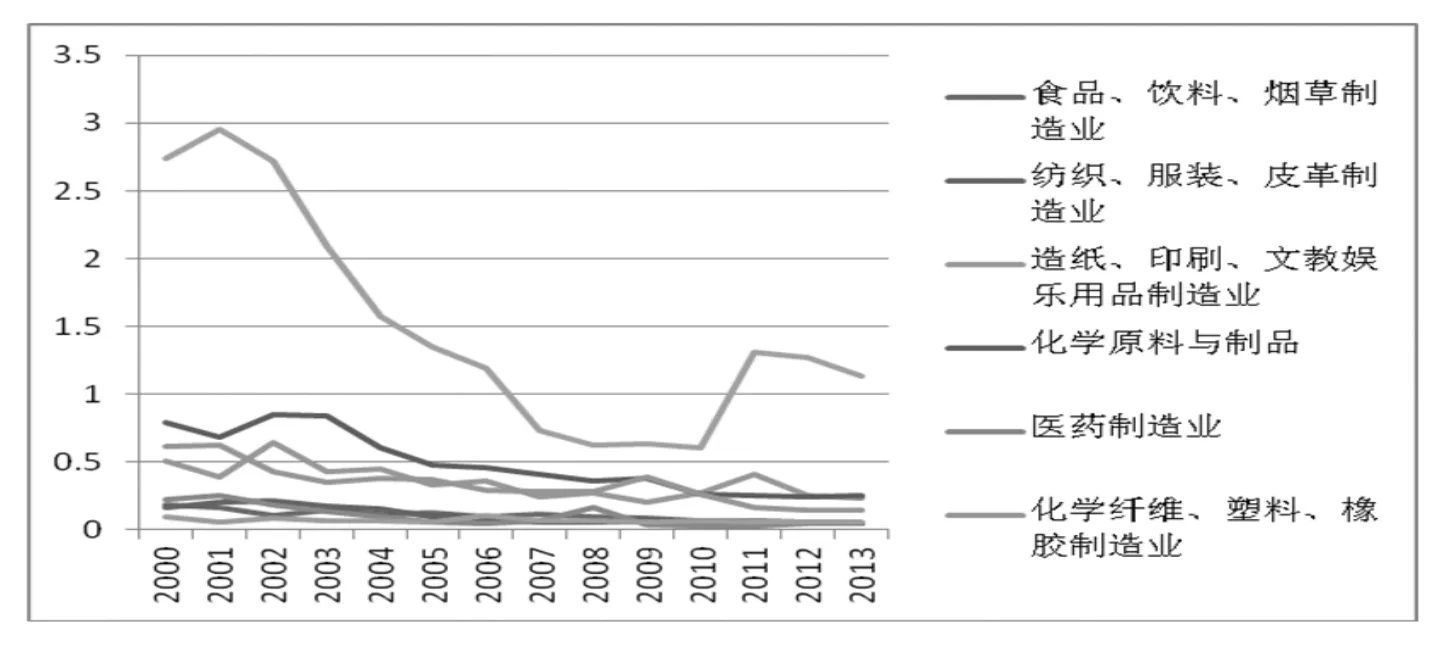

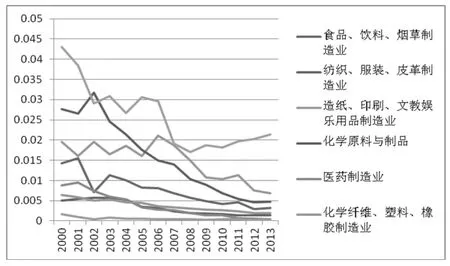

制造业各行业产值的环境效益分析是确定制造业内部各行业生态环境综合影响指数的基础工作。以制造业各行业的水环境影响系数为例,图2反映了制造业中每一个行业每1元产值会产生多少千克污水,即水环境效益。从全国制造业各行业产值和水污染排放情况来看,尽管制造业污水排放总量不断增长,但各行业污水排放环境效益的整体趋势是收敛的,每一元制造业产值需要的水资源耗费呈现不断减少的趋势。但其中化学原料与制品业,造纸、印刷、文教娱乐用品制造业,医药制造业的单位产值水环境代价最高,反映出这三个行业的水环境效益最为低下。图3和图4分别反映了制造业中每一个行业的空气环境效益和固废排放效益。

2.确定制造业各行业生态环境综合影响指数

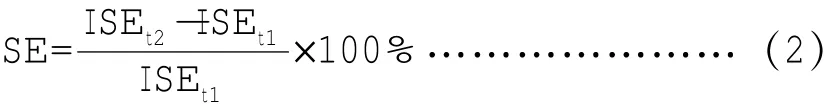

根据图2、图3、图4对制造业各行业生态环境效益进行排序和赋值,在此基础上核算制造业各行业环境综合影响指数。将制造业各行业环境效益系数做时序列平均后按照从高到底进行排序,再给予环境影响系数赋值,赋值从1到10,形成环境影响指数,数值越高则该行业的环境负面影响越大,越不符合环境生态文明的要求,指数越低,则该行业越符合产业生态文明的发展要求。表1是环境影响指数的分级标准。表2是经数据处理后的生态环境综合影响指数结果。

图1 2013年长三角三省一市制造业内部行业结构比例

图2 每一元工业产值需要排放多少千克污水?

图3 每一元工业产值需要排放多少千克废气?

图4 每一元工业产值需要排放多少千克固废?

(二)长三角制造业结构变迁对环境的影响分析

1.建立产业结构变迁对环境影响的系数模型

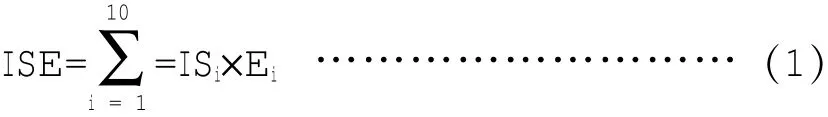

在评价产业结构的综合生态环境影响时,以制造业各行业结构占比为权重对各业所对应的生态环境影响指数进行加权求和,得到产业结构生态环境影响加权指数[3],公式如式(1)

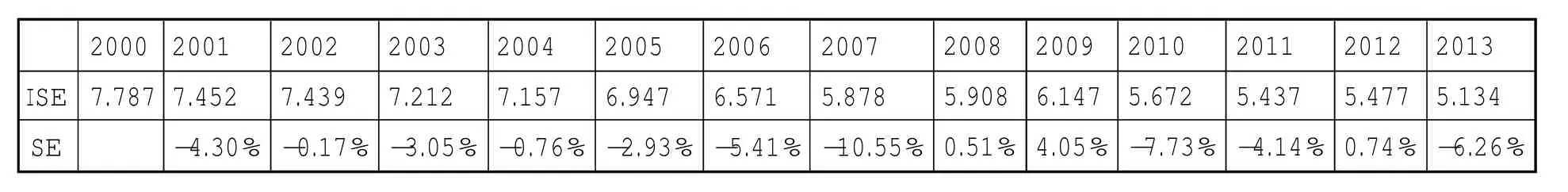

式中:ISE为加权产业结构生态环境影响指数,ISi为第i产业的产值比重,Ei为第i产业的综合生态环境影响指数。通过对比不同时期产业结构综合生态环境影响指数的差额,进一步考察一定时期内区域产业结构变迁对生态环境的影响,计算公式为:

表1 生态环境影响指数分级

表2 制造业不同行业的生态环境影响综合指数

式中:SE为某一时段产业结构变迁对生态环境的影响程度系数;ISEt1,ISEt2分别为t1,t2时期内产业结构的生态环境影响指系数,当系数为正值时,显示产业结构的环境影响在恶化,当指数为负值时,显示产业结构的环境影响趋于好转,产业结构在向环境友好方向迈进。

2.模型结果分析

(1)2000—2013年长三角制造业环境影响指数不断缩小,逐渐适应产业生态文明发展要求

模型结果发现从2000年到2013年间制造业ISE指数从2000年的7.787下降到2013年的5.134(见表3),显示长三角制造业结构逐渐实现了环境友好的生态文明产业发展要求。2000年到2007年,长三角环境影响指数还停留在6~8环境影响较严重的值域,但趋势是逐年下降,从2007年开始该区域制造业发展对环境影响的值域从比较严重下降到环境影响中等指数范围,且数值不断缩小,显示制造业结构比例正在不断适应产业生态文明发展的需要。

(2)制造业各行业结构变迁对环境的影响呈“好转—恶化—再好转—再恶化”波动趋势,但总体向好

从为期13年的制造业结构变迁过程来看,对生态环境的影响经历了“好转—恶化—再好转—再恶化”显著趋势波动。数据特征显示,这一波动趋势与各省市“五年计划”的实施有一定的相关性,在每一个五年计划的初期一到两年,SE指数负值且绝对值较大,但在每一个五年计划的后三年,SE指数明显增大甚至为正,对环境的影响开始恶化。但总体而言,长三角制造业结构变迁对环境生态的影响是不断优化的。

三、生态文明建设要求下长三角地区制造业发展的对策

(一)缩小区域发展不平衡,推动长三角重化工业集中区高污染产业转移和升级区域发展不平衡问题是制约长三角制造业生态文明发展的首要问题,苏皖、皖北和浙江部分地区高能耗高污染产业相对集中,在一定程度上拉高了长三角地区的环境影响级数,不利于该区域的产业转型升级。[4]长三角区域中经济发展相对落后地区也是环境污染产业的集中区域,这些区域的部分重污染企业要尽早实现产业向区外转移,留在区内的企业要重视无害化环境处理,尽早实现制造业核心竞争力向产业价值链两端位移。长三角制造业的转型升级是一个战略性、全局性、系统性的变革过程,这一变革的首要任务是促进工业技术和装备的升级换代。于此同时,长三角制造业企业的内部管理水平要实现不断提升进步,产业本身的技术含量和价值内涵也应该愈发丰满,在这个过程中实现产业结构的不断软化。长三角制造业未来需向服务型制造业转型。未来长三角传统制造业的利润空间将不断下行,只有将产品增加值延伸到研发、设计、营销和管理环节才能笑傲“微笑曲线”两头,以现代服务业带动制造业优化升级。通过转型升级不仅使制造业本身实现从国际分工产业链的从属地位向主控地位的攀升,也将制造业对区域环境的负面影响降到最低,真正达到生态文明与产业文明齐头并进的良性循环。

表3 2000—2012长三角制造业结构变迁对生态环境影响效应

在长三角制造业内部结构中应逐步降低非环境友好型业态的结构比例,尤其是环境效益极差的传统化学原料与制品制造业、造纸印刷业、金属与非金属矿物压延制造业等,或者将此类产业进行环境友好改造,逐步去其重工业化、高污染化特征,以高科技、集成化、无害化改造实现其制造业智能化特征、信息化特征,寻求一条资源性产业向生态化转型的新路子。[5]要让新兴产业如:3D打印、4D打印,新能源技术、物联网产业群,生物制造产业、柔性技术及系统集成技术为核心的智能装备制造业、环保能源等产业逐步取代现有制造业作为长三角制造业的主导产业。[6]

(二)政策制定部门对制造业环境问题要保持一如既往的重视态度,始终保持环境友好发展目标。

制造业作为三大产业的“中流砥柱”,在长三角产业发展中必须保持一定的基数比例和发展速度。从前文的分析看出,近年来长三角制造业一面要保持高速增长,一面要兼顾制造业生态文明发展的要求,发展步伐颇有些“凌乱”,制造业的环境影响波动与五年计划实施进程有一定程度的耦合,制造业环境污染严重程度呈每五年一个波动趋势。这种模式不利于该区域产业生态文明的规律性发展。制造业对环境的影响必须保持循序渐进的优化趋势,对制造业环境影响的重视不是一朝一夕的问题,而是个连续性、长久性的过程。把控制造业的环境影响,应该抓长效,抓实绩,应该形成长期的制造业环境效果评估体系,三年一个评估周期,严控制造业发展的环境效益,保持环境友好发展目标长期不变。

(三)促进制造业生产技术与设备生态化改造。

使用新技术、新工艺、新材料、新设备,改造和提升传统产业。强调生产流程、技术与设备的生态化升级改造,重视先进的环境友好技术与设备的自主研发与海外引进。在工业生产中尽量采用无害或者低害的工艺技术和设备进行生产,产品生产要尽量降低材料与能源的消耗。鼓励企业在生产流程中尽可能减少环境污染物的排放,积极进行生产流程的生态评估与环境后果除害工作,最大限度实现生产过程生态文明。尤其在化工制造、能源开采、生物制药、印刷造纸等高污染产业,这些产业的设备制造从设计阶段就要主打绿色环保的理念。

(四)推进制造业集群生态化,由传统工业园区向生态工业园区迈进。

积极运用产业生态学原理来引导工业产业集聚。长三角制造业园区要重视“三废”处置中心的建设工作,通过废水、废料、废渣的集中处置,对园区内的固废流和其他形态的有害物质流进行高效无害化集中处置。集中化园区排废处理将实现废物源头消减和替代过程,加强三废综合利用效率,实现周边环境区域的良性生态循环。[7]长三角先进制造业集群化必须走生态化、无害化道路,传统工业园区转型升级的目标是生态化工业园区,这意味着长三角制造业的高端集聚,通过重新合理布局与兼并整合彻底改变传统园区“散与小”的局面,同时强调新技术新装备的高水平整合。新型生态工业园区不仅在物质层面维护生态健康,更要在制度方面促进工业经济生态化改造,将企业、资源、环保、信息与人才结合起来,使园区企业形成紧密联系的合作体,提高工业区内资源和能源的使用效率。

注释:

(1)本文所指长三角地理范围是由上海市、江苏省、浙江省和安徽省区域,本文涉及的数据核算区域也是上述地理范围。

[1]德内拉·梅多斯,乔根·兰德斯,丹尼斯·梅多斯.增长的极限[M].北京:机械工业出版社,2013,8:78-81.

[2]曹执令,杨婧.中国制造业环境污染水平测算与变化态势分析[J].经济地理,2013,(4):11-17.

[3]朱平辉,曾五一.中国工业环境库兹涅茨曲线分析——基于空间面板模型的经验研究[J].中国工业经济,2010(6):37-47.

[4]李宏武,袁培.区域经济政策对环境影响的实证分析[J].现代城市研究,2013,(4):10-104.

[5]宗兆伟.辽宁省产业结构对环境影响的初探[J].环境保护科学,2008,(12):52-54.

[6]彭建,王仰麟,叶敏婷,等.区域产业结构变化及其生态环境效应[J].地理学报,2005,60(5):798-806.

[7]赵彤,丁萍.区域产业结构转变对生态环境的影响分析——以江苏省为例[J].工业技术经济,2008,(12):90-93.

(责任编辑明笃)

F061.5

A

1001-862X(2016)02-0038-006

本刊网址·在线杂志:www.jhlt.net.cn

2013年度江苏省社科青年精品课题“基于生态文明建设的产业发展思路”(13SQC-013)

李洁(1980—),女,江苏南京人,管理学博士,江苏省社会科学院助理研究员,主要研究方向:产业经济,环境经济。