(1.上海交通大学,上海 200030;2.中华人民共和国沧州海事局,河北沧州 061100;3.云南师范大学,昆明 650500)

“中国式”邻避运动影响因素探析

王奎明于文广谭新雨

(1.上海交通大学,上海 200030;2.中华人民共和国沧州海事局,河北沧州 061100;3.云南师范大学,昆明 650500)

邻避运动作为经济发展和社会进步的衍生品,同时也是公民环境意识和权利意识觉醒的必然结果,近年来在我国频繁发生。可以毫不夸张地讲,我国已经进入“邻避时代”。从发生学的角度来讲,邻避运动的发生是诸多影响因素合力作用的结果,而不同影响因素作用的显著性存在很大差异,以上海松江垃圾场焚烧场事件为例,风险认知因素、经济发展水平、经济补偿因素为显著影响因素,而教育程度、社区组织化程度、社会压力、政府决策模式、公平性均为非显著性影响因素。相应地,从政府管理角度来讲,要规避邻避运动,必须在环境影响评估制度中引入公民参与机制,建立倡议联盟的决策模式,培养公民参与决策的意识,同时推进行政管理体制改革,强化政府监管职能,消除民众的风险顾虑。

邻避运动;影响因素;公民参与;倡议联盟

一、文献回顾与问题的提出

改革开放三十余年,我国城市化进程不断加快,据中国社会科学院最新发布的《2012社会蓝皮书》显示,我国城市化水平已经超过50%;同时,伴随着城市化进程的高速推进,民众对于生活品质的要求也不断提高,这必然要求城市大量兴建基础服务设施。不可避免地,垃圾处理厂、污水处理中心、火葬场、核电站等给周围居民带来负外部效应(Negative Externality)的“邻避设施”也大量出现。纵然,上述邻避设施的兴建着眼于社会整体利益,但为了减小阻力,邻避设施的选址通常会遵循 “最小抵抗路径”(the path of least resistance)原则。但随着民众民主意识增强和认知水平的不断提高,加之民众普遍认为“伴随着阶层地位的不平等,邻避设施的修建也带来了一种完全不同的分配逻辑”。所以,抵制邻避设施的抗争行为还是不断出现的,并且渐趋增多,从理论角度而言,这些抗争行为即所谓的邻避运动。邻避运动,也称为邻避效应,其主要含义是:在某一区域内所建立的设施为所在区域大部分居民带来利益,但是设施周边居民却承受设施带来的不良后果,例如污染,从而引发这部分居民的抗争行为。邻避效应的核心理念即民众对于邻避设施的态度——“莫在我家后院”(Not in my backyard)NIMBY,该概念由O’Hare于上世纪70年代首次提出,并且一度成为美国民众的生活哲学,以至于美国上世纪80年代被《纽约时报》称之为一个不折不扣的“邻避时代”。

随着美国“邻避时代”的到来,邻避运动开始在全球范围内出现,学术界对于邻避运动的研究也掀起热潮。从历史上看,邻避运动最早出现在工业文明发达的西方国家,特别是上世纪70年代开始,邻避运动的影响力首先开始在美国显现。宏观上讲,西方学术界对于邻避运动的研究经历了两个不同阶段,而不同阶段的划分标准是邻避设施的不同性质。第一阶段是从上世纪70年代到90年代初,这一阶段主要是基于反对“污染型设施”的邻避运动,如废弃物清理场(Halstead,Luloff and Myers,1993)特别是毒性废弃物清理场(Bryant,Mohai,1992)、机场(Hall,1980)、甚至是监狱(Sechrest,1992)。第二阶段是从上世纪90年代初一直到现在,这一阶段主要是基于反对“非污染性设施”的邻避运动,如土地利用方式、戒毒治疗中心的兴建、流浪汉收容中心的兴建等(Shanoff,2000;Kotsopoulos,2000),如加拿大蒙特利尔市曾经发生社区居民反对兴建智障人士住宅区的抗争行为,甚至反对加拿大政府的种族融合政策(Piat,2000)。

就我国而言,台湾学者对于邻避效应的研究起步较早,原因是早在上世纪70年代开始的邻避运动便与台湾的民主化浪潮相伴而生,涌现出如李永展、汤京平、丘昌泰等一批优秀学者。反观大陆,按照中国社会科学院于建嵘教授的观点,我国大陆邻避运动出现的标志性事件是2005年4月10日的浙江“东阳事件”,当地居民因为反对化工厂的兴建而爆发了大规模抗争运动。相应地,学术界对于邻避运动的研究也起步较晚,基本处于萌芽状态,只有零星几位学者的零散型研究,宏观上看,主要包括制度性探究与技术性分析两种研究路径。(1)制度性研究路径如童星(2010)分析了邻避运动的相关概念,提出“预期损失-不确定性”分析框架,将我国邻避型群体性事件划分为四种类型。分别是污染类、风向集聚类、污名化类、心理不悦类。何艳玲(2009)基于对邻避冲突事件的分析,运用“动员能力与反动员能力共时态生产”的分析框架,分析并解释了中国式邻避冲突的特殊性。这种特殊性表现在:“邻避抗议层级螺旋式提升,邻避冲突双方无法达成妥协,邻避行动议题难以拓展。”她提出建立“制度缓解机制”解决邻避冲突。(2)技术性研究路径主要是通过建立模型对具体案例进行分析,以期较为精确地计算出邻避设施选址的成本与收益。(张向和,彭绪亚,2011)

总体而言,我国大陆学界对于邻避效应的研究尚处于理论引入和介绍阶段,对于国内邻避运动案例地分析视野过于宽泛、立意过于宏大,而这与处于萌芽状态的研究阶段是极不相称的。笔者认为,任何一项起步阶段的研究必须着眼于研究客体的核心议题,进而逐步深入和扩大研究视野,而邻避运动的核心议题应该是邻避运动发生的因果机制,进一步来讲,是哪些因素主导抗争行为的升级或者消退,同时这些因素的影响力在抗争行为的不同阶段又存在怎样的变化。正如Linnerooth-Bayer所言,邻避现象不是纯粹的民众私下考量的抗争行为,应该深究背后所隐含的意义以及其他的影响因素。只有这一核心议题明晰之后才能为应对邻避效应制定更为合理有效的政策。通过梳理文献,笔者发现对于邻避运动影响因素研究,大陆学者进行了初步的探析,总结下来主要包括以下几方面的因素:经济补偿、心理认知、教育水平、民众参与决策程序与程度等(何艳玲 ,2009;黄岩 ,2010;汤汇浩,2011)。但是数量寥寥的几篇论文对于上述因素的探讨仅仅停留在经验认知层面,缺乏科学的量化研究。本文所关注的核心问题就是运用量化分析方法通过对具体案例的分析,探究影响邻避运动的核心因素。

二、邻避运动影响因素与研究假设

相比大陆学者而言,国外和台湾学者对于邻避运动影响因素则进行了较为深入和规范的研究,笔者在文献梳理的基础上,结合我国邻避运动的特点归纳出以下几个影响因素,并且假设这些影响因素是影响我国邻避运动的核心因素。(一)经济补偿

西方学术界一直将影响因素作为邻避运动研究的重要内容,而经济补偿因素更是被诸多学者认定为邻避运动最核心的影响因素。学术界对于经济补偿因素的关注主要是基于 “经济人”假设,即认为追求自身利益的最大化是人类行为的根本出发点,在邻避运动中的民众概莫能外,所以经济补偿金额越高,规避邻避效应的可能性就越大。这一点在一定程度上得到了验证,根据Kunreuther,Fitzgerald and Aarts对多个案例的经济补偿政策的研究,多数案例的高额补偿政策都达到了预期效果,一定程度上规避了邻避冲突。但是,经济补偿也并不是包治百病的万能良药,Kunreuther,Fitzgerald and Aarts研究同样发现,对于高度污染的设施,例如高放射性废料处置场,经济补偿是毫无影响力可言,甚至民众认为通过经济补偿换取邻避设施的建立这本身就是一种贿赂。所以,经济补偿因素对邻避效应的影响力存在诸多不确定性,毕竟人类并不完全是“经济人”,在社会活动中同样表现出了互惠、利他等非自利性偏好。就我国大陆而言,迄今为止在全国范围内并没有完善的经济补偿制度,广州率先于2012年5月推行生活垃圾终端处理设施区域生态补偿暂行办法。

假设一:政府给予民众的补偿金越高,民众支持度越高

(二)民众的风险认知

民众对于邻避设施的抵触程度受到其对邻避设施潜在风险的认知程度的影响。就风险本身而言,存在技术风险与感知风险之分。感知风险主要是一种心理认知,是民众风险认知的核心内容,但是却常常被政策制定者忽略。根据Slovic的研究,影响感知因素包括非自愿性(Involuntary)、致命性(Lethal)、记忆性(Memorable)、不受影响性(Not Susceptible)、持续性(Persistent)、公平性(Unfair)六项内容。同时,感知风险也受到技术风险的影响。

(三)政府决策模式

民众是否被拒绝或者限制参与政府决策是影响邻避效应的重要因素。自上世纪70年代以来,新公共管理运动席卷全球,政府决策模式不断革新。从官僚控制式(Hierarchical approach)到市场式(The voluntary,market approach)再到多中心伙伴式(Partnership sitting approach)。但是就我国而言,政府决策模式依然处于第一阶段,具有三个明显特点:第一,初期政府与专家封闭决策;第二,公布决策时强调社会利益和公民责任;第三,应急性地解释以应对民众抵抗。即遵循“决定—宣布—辩护”(decide-announce-defend)模式。

假设二:政府决策程序合理性越高,民众支持度越高

(四)公平性

学界对于邻避运动研究之初,就已经将公平问题视为邻避运动重要的解释变量,并且对于邻避运动公平性本身的内涵也进行了较为深入的研究,主要包括六方面的内容:选址上的公平、过程中的公平、技术上的公平、结果上的公平、对环境本身公平及代际公平,若从哲学角度而言可以总称为人性公平。公平性的这六项内容紧密联系且不可分割,但同时相互之间也是有张力的,特别是程序公平与结果公平之间的张力。

(五)经济发展水平

前文已经论述邻避运动最早出现于经济发展水平较高的西方国家,但鲜有学者将经济发展水平视为影响因素,主要原因是其经济发展水平普遍较高且地域间差别不大。就我国而言,近年来发生的邻避运动诸如厦门PX事件、大连PX事件、江苏启东事件等,都是在经济较为发达的东部沿海地区,经济欠发达地区鲜有邻避抗争行为出现,所以笔者认为经济发展水平也是不可或缺的影响因素。

(六)社区组织化程度

组织化程度是指社区内民众参与抗争行为的集中化程度,而不仅仅是邻避情结的零星表达。组织化程度高的抗争行为将对“意见中位”的民众带来一定的社会压力,在一定程度上影响其对邻避设施的支持程度,在明确表态时会趋向于社区内大部分民众期望的选项。特别是在一些高风险的共识性危机中,社会成员会感受到社区民众高组织化抗争行为带来的外力威胁,从而意识到问题的紧迫性与严重性,进而产生同仇敌忾的情绪。

(七)社会责任感

社会责任感这一影响因素最早由Frey,Oberholzer-Gee and R.Eichenberger提出,试图解释为何有时在毫无补偿的情况下民众并没有反对邻避设施的兴建,反而出现经济补偿后,会产生排挤效应,甚至出现抗争行为。在我国,民众一直以来被灌输集体利益高于个人利益的思想认知,在邻避运动中这一点是否为民众所认可呢?

(八)教育水平

一个人的受教育水平对其认知能力与认知层次存在重大影响,具体到邻避运动中则影响其对风险的感知能力。进一步来讲,民众对风险的感知直接影响到其参与抗争行为的意愿与强度,所以民众教育水平是不可忽视的影响因素。

假设三:民众受教育水平越高,支持度越低

案例

上海松江拟建垃圾焚烧场,引发大规模邻避抗争行为。

第一阶段

位于上海松江区卖新公路的垃圾填埋场于2001年投入使用,但是随着松江城市化比例不断提高,生活垃圾产生速度不断加快。2011年全区生活垃圾日均产生量达到1229吨,传统的填埋技术和生化技术虽能从量上完全处理垃圾,但不能根本性解决垃圾异味产生的问题,所以区政府于2010年在现有垃圾填埋场旁边开工建造一个新的生物综合处理厂,以解决现有垃圾填埋场因超负荷填埋所导致的臭味问题。然而综合处理厂运行一年后,当地居民发现恶臭问题非但没有得到缓解,反而有愈演愈烈之势,当地居民和附近大学城师生多次向政府部门反映,但是问题始终没有解决。

第二阶段

2012年5月22日,松江区绿化和市容管理局通过上海市环境科学研究院发布了《上海市松江区固废综合处置厂技术升级工程环境影响评价公示》,公告核心内容是松江区将在现有的吉貌垃圾填埋厂和固废处理厂旁边投资2.5亿 “升级改造”一条垃圾焚烧线。消息一出,附近民众多年的积怨彻底爆发。5月27日,四五百名居民自发聚集在松江大学城地铁站附近,进行了第一次“散步”活动。一周后的6月2日的一大早,民众借松江万达广场售楼处开幕典礼之际,再次自发聚集到万达广场门前,以“散步”的形式公开表达诉求,部分民众与维护秩序的警察产生了一些肢体摩擦,开幕典礼也被迫取消。

第三阶段

2012年6月8日下午,松江区绿化与市容局负责人通过媒体表示完全可以理解老百姓的焦急感受,也因之前政府没能解决好垃圾臭味问题向广大民众诚挚致歉,呼吁民众终止散步行为,待天马山垃圾处理场建设完毕后,所有的垃圾都会运到那里去处置,卖新公路的垃圾填埋场将被改造重新开发以符合当地的经济环境。至此,整个事件告一段落。

三、研究设计

(一)研究方法本项研究采取问卷调查与深入访谈相结合的研究方法。调查问卷采取结构式的问卷设计形式,为了尽可能降低技术性误差,问卷内容充分借鉴了国外和台湾较成熟的问卷设计,同时问题设计紧密围绕前文论述的邻避运动影响因素。另外,对于调查问题的选项设计采取Likert五分量表法。同时为了进一步了解调研对象的真实想法,以期深入分析和解释问卷调研结果,笔者结合问卷问题对部分调研对象进行了深入访谈。

(二)调研对象的样本选取

本项研究选取了拟新建垃圾焚烧场邻近的居民区,包括莱顿小城、保利西子湾、三湘四季城,参与集体 “散步”行为的民众也主要来自这三个小区。为了客观了解民众的真实想法,所选取调研对象是上述三个小区的常住居民,剔除了短期租住小区内的流动居民。本项研究共发放问卷200份,回收有效问卷180份,问卷有效率为90%。

(三)问卷分析方法

本项研究对问卷进行整理、编码后,主要借助SPSS和Excel分析软件对拟建垃圾焚烧场的影响因素进行回归分析。在回归分析之前,笔者就问卷本身的整体信度进行检验,问卷本身的内部信度即克朗巴哈系数α为0.768,所以问卷本身可信度是较高的。

四、研究结果分析

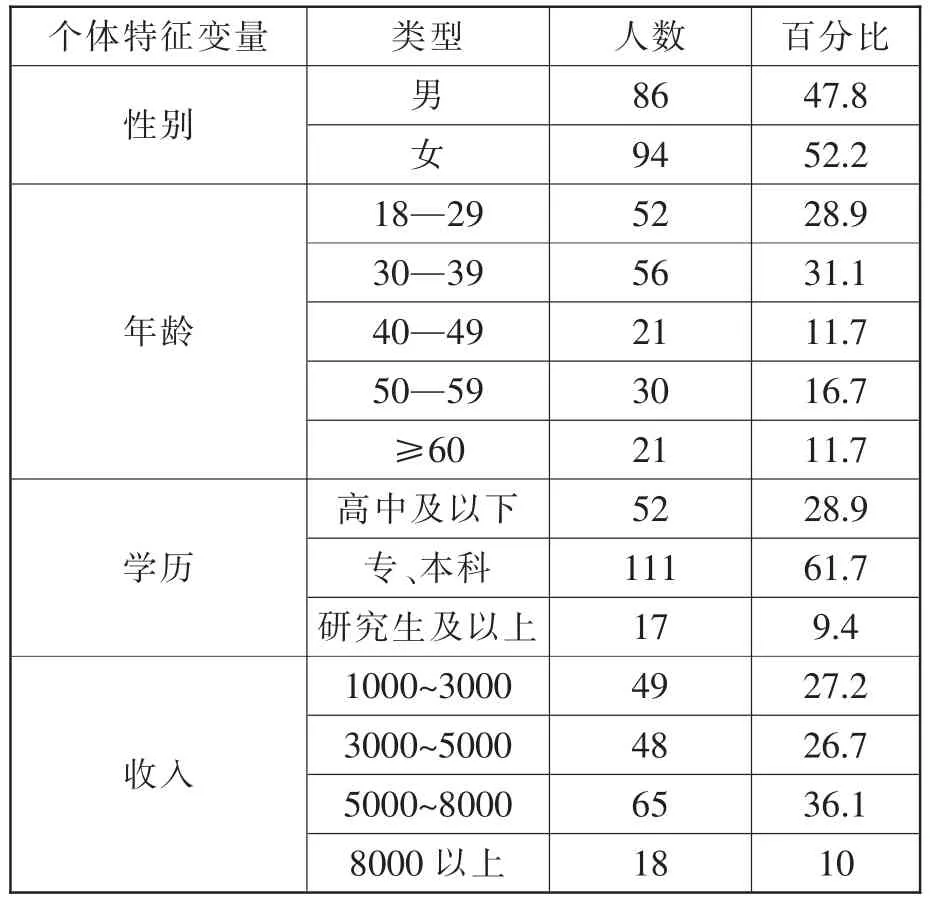

表1 研究样本特征变量分析

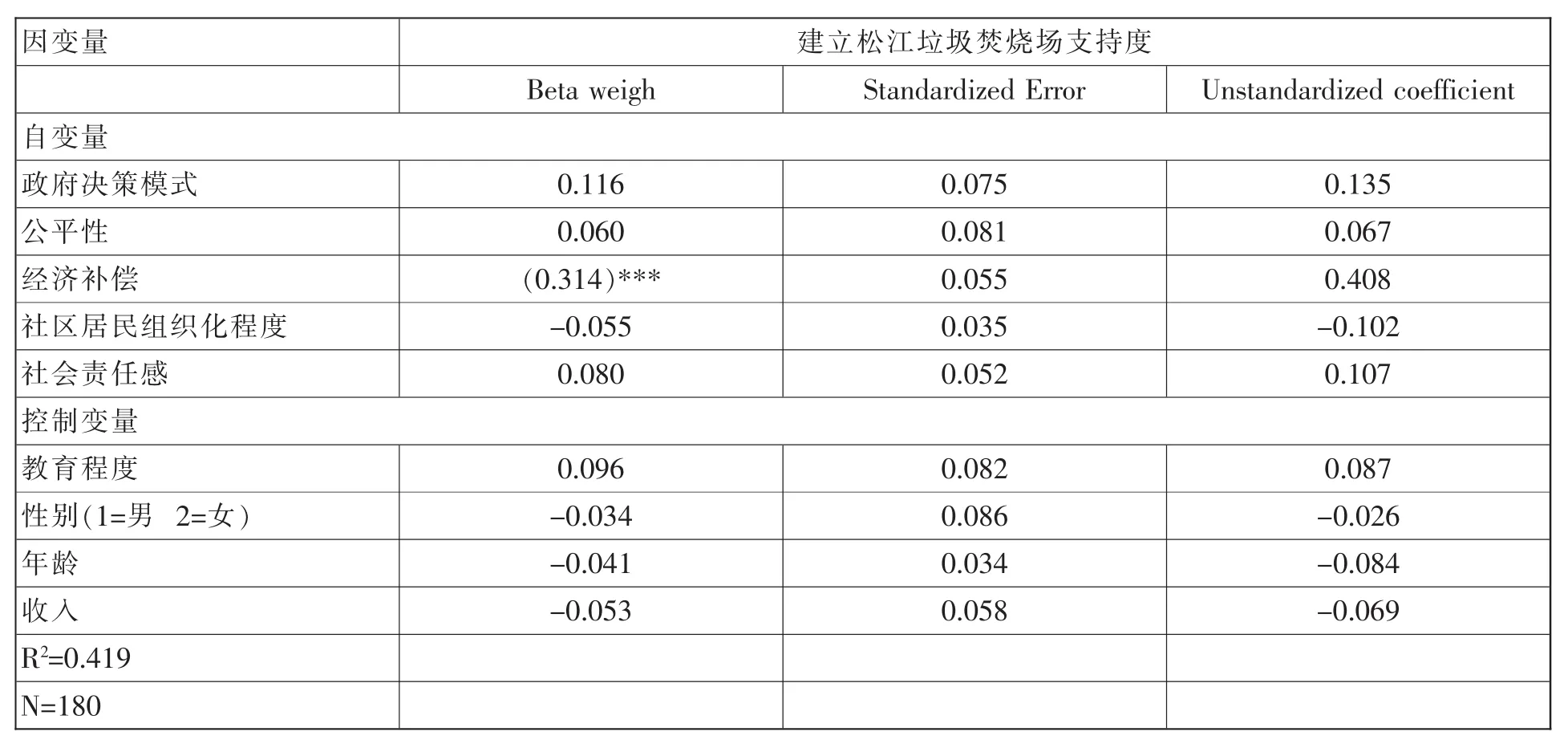

总体而言,上述分析结果与笔者预期差别较大。从回归结果来看,模型中预设的六个影响因素中,只有经济补偿因素民众支持度显著相关;政府决策模式、公平性、社区组织化程度、教育程度、社会责任感均为相关性不显著因素;另一方面,经济发展水平同样为显著相关性因素,这一点笔者下文中将从宏观经济环境角度进行论述。

表2 回归分析结果

结合分析结果,笔者对前文提出的三个假设进行了验证,从回归分析结果看,经济补偿与民众支持度为显著正相关,即经济补偿越高,民众支持度越高,所以假设一成立。但同时,经济补偿又是极为复杂的影响因素,下文将详细论述。

另外,教育程度与政府决策模式均为相关性不显著因素,所以假设二、假设三不成立。

基于回归与相关性分析,各影响因素间相关性如表3所示。

表3 各变量间相关性分析

(一)显著性影响因素分析

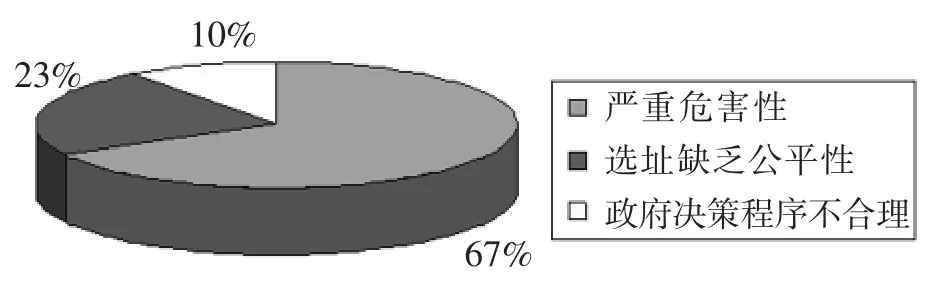

1.风险认知

风险认知因素的显著影响是不言而喻的,如图1所示,民众对垃圾焚烧场兴建的三大核心原因中,67%的民众认为严重危害性是首要原因。

主要源于两方面原因。首先,民众切身感受到了垃圾焚烧带来的危害。据民众反映,拟建的垃圾焚烧场已经在夜间进行焚烧作业,其刺鼻的气味甚至可以将人从熟睡中熏醒。另一方面,在有关部门组织民众参观拟建垃圾焚烧场的基础设施后,民众普遍认为安全保障技术不成熟,担心刺鼻的气体包含二恶英等有害成分,长此以往,将给身体健康带来巨大危害,特别是对小孩影响更甚。

图1 民众对垃圾焚烧场兴建的三大核心原因

2.经济补偿

从现实角度来讲,上海市及松江区政府并没有为拟建的垃圾焚烧场周边居民提供经济补偿金,笔者试图了解“如果政府提供补偿金对于民众支持度是否会产生影响”,研究发现,经济补偿因素对于民众支持度有着显著影响。总体而言,经济补偿金越高,民众支持度越高,但是经济补偿因素本身存在一个临界值,当经济补偿金达到足以让民众重新买房搬家时,民众支持度骤然提高;而当经济补偿金无法达到这一临界值时,民众态度基本徘徊在反对与强烈反对层面,并且普遍认为,经济补偿金的提供是企图用金钱换取他们的健康,特别是正在抚养小孩的年轻夫妇,反对情绪最为激烈。

3.经济发展水平

本项研究对于经济发展水平因素并没有纳入到回归模型中进行量化考察。笔者认为,要验证经济发展水平因素的影响程度,必须着眼于邻避运动发生的宏观经济环境,并且需要在不同邻避运动之间进行横向比较。

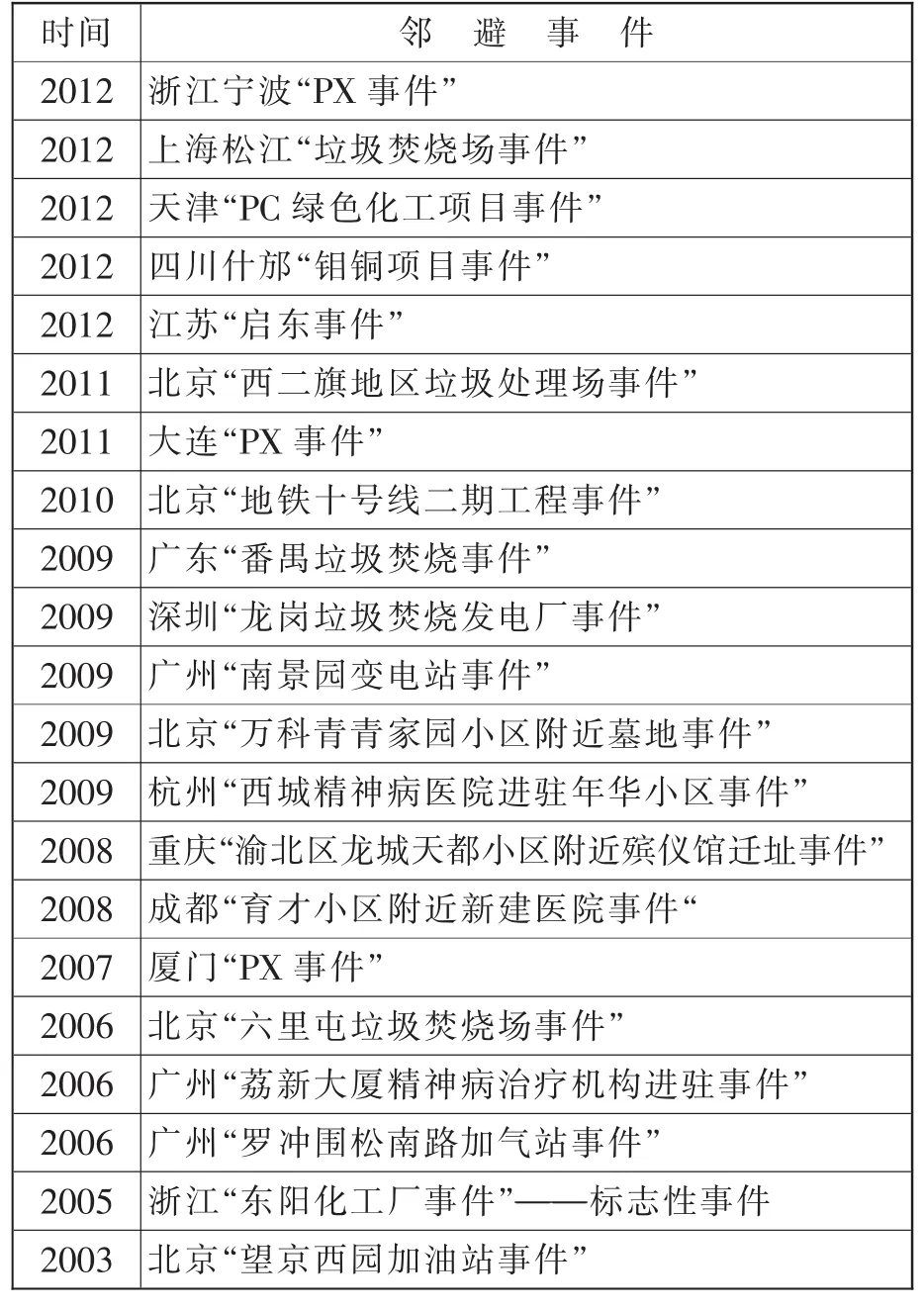

首先,从纵向的时间维度看,前文已经论述,按照中国社会科学院于建嵘教授的观点,我国大陆邻避运动出现的标志性事件是2005年4月10日的浙江“东阳事件”,在“东阳事件”之前,我国鲜有邻避运动发生,所以在一定程度上来讲,邻避运动的出现是经济发展与社会进步的产物。其次,从横向的地域维度看,如表4所示,近年来我国产生一定社会影响力的邻避运动绝大部分发生在经济相对发达的东部地区。所以可以预言,随着中西部经济水平的不断提高,邻避运动也将不断出现。所以综合时间、地域两个维度的考察,毋庸置疑,经济发展水平为显著性影响因素。

表4 近年来我国重要邻避事件一览表

(二)非显著性影响因素

1.教育程度

研究发现,无论本身教育程度高低,民众对于垃圾焚烧场兴建的支持度都是很低的,说明环保意识和健康意识普遍提高了。另外,结合性别、收入、年龄的考察发现,上述个人因素均属于不显著影响因素。

2.政府决策模式与公平性

前文已经论述,我国政府对于邻避设施的兴建依然遵循“决定—宣布—辩护”(decide-announce-defend)的决策模式,特别是在邻避设施选址问题上很少甚至并没有事先征求民众意见。研究发现,政府这种封闭性决策模式对民众支持度并没有产生显著影响的原因主要包括以下两方面:首先,从根本上讲,我国传统政治文化的影响根深蒂固,对多大多数民众而言,并没有树立政治参与的意识,只要不损害其切身利益,甚至并不在乎政府的决策采取何种决策模式。换言之,一旦切身利益遭到损害,民众认为政府任何决策模式都是不合理的。其次,民众对于公平性的理解也是如此,只要垃圾焚烧场建在小区周围,毫无疑问是不公平的。

3.社区组织化程度与社会责任感

基于抗议行为的激烈程度不同,笔者将调研对象划分为两类:一类民众参与集体 “散步”行为,另一类没有参与其中。研究发现,两类人群对于垃圾焚烧场的支持度没有太大区别,也就是说社区集体行为的组织化程度并没有改变民众初期的支持度。同样,社会责任感本身对于民众支持度的影响也是微乎其微。

虽然有近50%的民众认为垃圾焚烧场的建立是必要的或者非常必要。但同时85%的反对为了社会利益牺牲个人利益。

(三)其他研究发现

1.组织化的集体行为对民众的意见表达方式有着显著影响

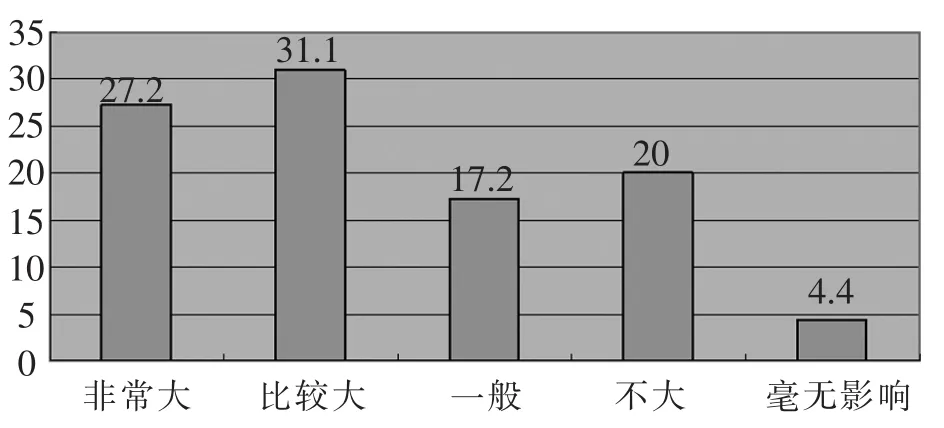

研究发现,虽然社区居民的组织化程度对个体居民的支持度没有产生显著的影响,但是对居民意见表达方式却影响显著,如图2,58.3%认为社区居民集体行为对其意见表达方式影响非常大或者比较大。这一点是我国普通民众“从众心理”的鲜明体现。

图2 组织化的集体行为对民众的意见表达方式影响程度

2.新兴媒体信任度与传统媒体信任度

研究发现,民众对于传统媒体如电视、报纸的信任度不高,特别是媒体对于垃圾焚烧场危害性评估的相关报道引起了民众的强烈质疑,认为媒体没有客观反映出事实真相。当被问及对垃圾焚烧的安全保障技术认知的依据时,大部分民众表示来源于网络信息,特别是所在小区网络社区内发表和转载的帖子,并且85%的民众认为这些帖子的可信度是很高的。但是就本身知识结构来讲,82%的民众表示其实自己并不是特别了解相关保障技术。

研究结论:基于上述分析,笔者认为“上海松江垃圾焚烧场事件”发生的核心因果机制是“风险认知基础上的个体利益驱动”。进一步来讲,邻避设施的危害程度是引发大规模抗争行为的核心原因,而维护自身利益是民众参与抗争行为的核心诉求,这一诉求的唯一关注点就是个人切身利益。

五、对策建议

笔者认为,从近年来我国频繁发生的邻避运动可以断言,我国的“邻避时代”已经到来,并且在可以预见的未来几年内,邻避运动必将在全国范围内不断出现。从政府管理角度来讲,一方面要客观理性地看待邻避运动,这是社会进步的必然;另一方面,要做好应对邻避运动的制度设计,宏观上讲,政府必须实现转型,构建“生态型政府”,实现“生态行政管理”。1.推进行政管理体制改革,强化政府监管职能

风险认知是影响民众支持度的核心因素之一,其背后原因是民众对于安全保障技术和运营主体的信任度低,从这一点而言,要提高民众支持度,必须最大限度发挥政府作用,尽快确立政府的“保证型”角色,即“政府负有监管公共目标的责任,并确保以一种可见和可接受的方式使之得到实现”。具体来讲,应该做好以下两方面工作。一方面,强化环保部门的监管职能,采取“过程管理”这一全新监管模式,对于邻避设施从选址兴建到日常运营进行全方位监管,同时要畅通行政诉讼和司法介入渠道,严惩不法行为。由于“过程管理”模式其本身的复杂性,对邻避设施的监管亟须建立完善的“专家咨询机制”,其实早在2007年环境保护部就设立了“战略环评专家咨询委员会”,包括 39位专家学者,但是由于缺乏相关制度政策的配套,该委员会的咨询作用更多是“符号化”的象征作用。另一方面,对邻避设施的监管离不开现代新闻媒体的参与。特别是微博时代的来临,微博已经融入到生活的方方面面,特别是对于环境的关注,大量政府部门设立环保微博,集思广益,全民监管,深入推进生态文明建设,但是同样,关键问题还是要首先完善管理微博等新闻媒体本身的规章制度,才能使其更有效地发挥监管作用。

2.引入公民参与机制,完善环境影响评估制度

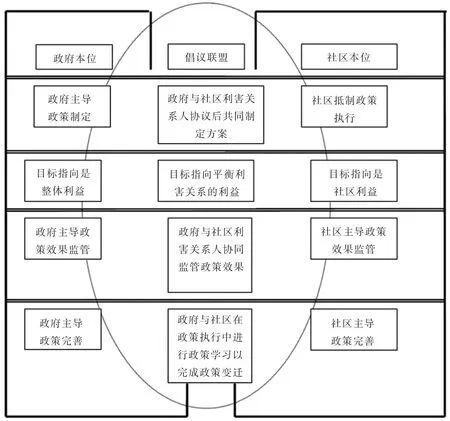

从全球范围看,我国环境评估制度建立较早,早在1979年9月,《中华人民共和国环境保护法(试行)》就已经颁布实施。但是我国上世纪70年代引进环境影响评估制度时,只注重对新建项目的环境影响评估,到了80年代开始对区域、行业、城市规划进行环境影响评估。但是总体上讲,我国环境影响评价制度建设仍处于起步和探索阶段,核心原因是公众参与机制不足。虽然上文提到,研究发现政府决策模式并不是显著的影响因素,民众对于是否参与到政府决策中似乎并没有表现出浓厚的兴趣。但是,公民参与环境影响评估,可以为政府决策提供更为客观的事实依据,同时通过沟通,减少政府与民众之间的误解,杜绝恶性群体性事件的发生。从操作层面来讲,引入公民参与机制,必须考量四方面的因素:第一,有自愿性的社区存在;第二,系统化的风险分析要简明、易理解;第三,制定完善的补偿措施;第四,社区民众对于污染性设施具有掌控权。而这四个指标的考量与完善,本身就是一个系统复杂的工程,特别是对于第四个指标的实现,需要多方利益主体的协调合作。深层次来讲,邻避运动的出现,体现的是社区和非政府组织为主体的社区本位和政府、企业为主体的政府本位之间的对立,实现多方利益主体之间的互动与合作,关键是实现两种本位思维模式的“行为整合”,即建立政策倡议联盟模式。

图3 政策倡议联盟模式核心理念

六、结语与展望

邻避运动作为经济发展与社会进步的必然产物,已经成为我国城乡建设和规划亟待正视的新现象,同时对于邻避运动的研究也成为社会各界关注的热点。笔者尝试着眼于具体案例,探析邻避运动发生的核心影响因素,以期为有针对性地规避邻避事件探寻突破口。但是,由于我国全方位多元差异的存在,邻避运动本身是千差万别的,影响因素同样是有差异的,笔者不敢以点概面,而要系统归纳出我国邻避事件的核心影响因素,以找出邻避因素背后的发生机制,这需要分析不同区域、不同类型的多个案例,也是笔者继续努力的方向。注释:

(1)“邻避设施”是指设施本身带有一定的负外部性,可能给当地居民带来想象中的或者事实上威胁而受到居民选择性地抵制的设施。

(2)对于邻避效应的英文表达还有Build-Absolutely-Nothing-Anywhere-Near-Anything(BANANA),Not-In-My-Term-of-Office (NIMTOO),Not-In-My-Bottom-Line(NIMBL)等。

(3)笔者在中国知网以“邻避”为关键词搜索到的论文仅有48篇(截止到2013年2月28日)。

(4)早在2007年,国家环保总局就出台过《关于开展生态补偿试点工作指导意见》,明确生态补偿的原则为:谁开发、谁保护,谁破坏、谁恢复,谁受益、谁补偿,谁污染、谁付费。而《国家环境保护“十二五”规划》也提出,要探索建立国家生态补偿专项资金,研究制定实施生态补偿条例,建立流域、重点生态功能区等生态补偿机制。

(5)为了避免变量之间共线性问题,笔者并没有将风险认知因素纳入到回归模型中。同时经济发展水平因素也不在回归模型之中,下文中笔者将详细论述。

(6)“过程管理”模式主要是指对于某一地区或者某一项目的监管包括从开始将投入转化为产出的相互关联或相互作用的所有活动。

(7)2012年10月26日,第十一届全国人大常委会第二十九次会议闭幕,在随后举行的常委会专题讲座中,环保部原总工程师、中国环境科学学会副理事长杨朝飞主讲 “我国环境法律制度和环境保护若干问题”。据介绍,自1996年以来,环境群体性事件一直保持年均的增速,其中年重大事件比上年同期增长120%,但通过司法渠道解决环境纠纷的比例不足1%。“十一五”期间,我国环境信访 30多万件,启动行政复议程序的仅有2614件,而行政诉讼则更少,只有980件,刑事诉讼只有30件。

[1]Kasperson,RogerE.,DominicGolding,Seth Tuler.Social distrust as a factor in sitting hazardous facilities and communicating risks[J].Journal of Social Issues,1992,48(4):161-187.

[2]陶鹏,童星.邻避型群体性事件及其治理[J].南京社会学,2010,(8):63-68.

[3]O’Hare,M.Not on My Block You Don’t:Facility Siting and the Strategic Importance of Compensation[J].Public Policy,1977,24(4):407-458.

[4]William Glaberson.Coping in the Age of NIMBY[N].NewYork Times,1988-07-19.

[5]何艳玲.“中国式”邻避冲突:基于事件的分析[J].开放时代,2009,(12):102-114.

[6]Linnerooth-Bayer,Joanne.Fair Strategies for Siting Hazardous Waste Facilities,In Hayden Lesbirel and Daigee Shaw(eds),Managing Conflict in Facility Siting,Cheltenham[M].UK:Edward Elgar,2005.

[7]Kunreuther,H.,K.Fitzgerald and T.Aarts.Siting Hazardous Facilities:A Test of the Facility Siting Credo[J].Risk Analysis,1993,13(3):301-318.

[8]Kunreuther,Howard,Douglas Easterling.The Role of Compensation in Siting Hazardous Facilities[J]. Journal of Policy Analysis and Management,1996,15(4):601-622.

[9]Fehr,Klein,Schmidt.Fairness and the Optimal Allocation of ownership Rights[J].Journal of Royal Economic Society,2008,118(532):1262-1284.

[10]Robin Gregory,Howard Kunreuther.Successful Sitting Incentives[J].Civil Engineering,1990,60(4):73-75.

[11]Slovic,P.Perception Risk,Trust,and Democracy:A System of Perception [J].Risk Analysis,1993,(13):675-682.

[12]娄胜华,姜姗姗.“邻避运动”在澳门的兴起及其治理——以美沙酮服务站选址争议为个案[J].中国行政管理,2012,(4):114-117.

[13]O’Hare,M.,D.Sanderson,L.Bacow.Facility Siting and Public Opposition[M].New York:Van Nostrand-Reinhold,1983.

[14]Gowda,M.V.R.,Easterling.Voluntary Siting and Equity:The MRS Facility Experience in Native America[J].Risk Analysis,1998,20(6):917-929.

[15]张向和,彭绪亚,彭 莉.基于人性公平视角的垃圾处理场邻避现象及其机制设计研究[J].求实,2011,(1):173-174.

[16]Oberholzer-Gee,Felix,Howard Kunreuthe.Social Pressure in Siting Conflicts:A Case Study of Siting a Radioactive Waste Repository in Pennsylvania,In Hayden Lesbirel and Daigee Shaw(eds),Managing Conflict in Facility Siting,Cheltenham [M].UK:Edward Elgar,2005.

[17]Wegner,Dennis,Thornas James.The Convergence of Volunteers in a Consensus Crisis:The Case of the 1985 Mexieo City Earthquake in Russel lDynesand Kathleen Tierney(Eds.),Disaster,Cllective Behavior,and Social organization[M].Newark,Delaware:University of Delaware Press,1994.

[18]Frey,B.S.,F.Oberholzer-Gee,R.Eichenberger.The Old Lady Visits Your Backyard:A Tale of Morals and Markets[J].Journal of Political Economy,1996,104(6):193-209.

[19]Slovic,P.Perception Risk,Trust,and Democracy:A System of Perception[J].Risk Analysis,1993,(13):675-682.

[20]阎波,吴建南,刘佳.基于利益相关者理论的政府绩效评估与问责[J].经济管理,2011,(7):174-181.

[21]黄爱宝.“生态型政府”初探[J].南京社会科学,2006,(1):55-60.

[22]高小平.落实科学发展观,加强生态行政管理[J].中国行政管理,2004,(5):45-49.

[23]Anthony Giddens.The Politics of Climate Change[M].London:Polity Press,2009:69.

[24]王锡锌.我国公共决策专家咨询制度的悖论及其克服——以美国《联邦咨询委员会法》为借鉴[J],法商研究,2007,(2):113-121.

[25]李艳芳.公众参与环境影响评价制度研究[M].北京:中国人民大学出版社,2004:167.

[26]Inhaber,Herbert.Slaying the NIMBY Dragon[M].New Brunswick.N.J.:Transaction Publishers,1998:22-23.

(责任编辑 吴晓妹)

C912.64

A

1001-862X(2013)03-0035-010

教育部人文社会科学项目(08JA810022)

王奎明(1985—),山东青岛人,上海交通大学国际与公共事务学院,主要研究方向:社会环保运动、基层治理;

于文广(1979—),山东烟台人,中华人民共和国沧州海事局指挥中心,主要研究方向:环保运动;

谭新雨(1989—),山东潍坊人,云南师范大学历史与行政学院,主要研究方向:公共政策分析。