(池州学院历史与社会学系,安徽池州 247000)

重灾打击下的安徽农业生产*

——以20世纪30年代3次大灾害为中心的考察

汪志国

(池州学院历史与社会学系,安徽池州 247000)

20世纪30年代,安徽先后出现过1931年大水灾、1934年大旱灾和1938年大水灾等重大自然灾害,这3次重大自然灾害对安徽经济社会以及百姓生命财产造成重大影响,尤其对农业生产影响更大,农业生产逐步衰退,耕地大面积受损,农业产量大大减少,养殖业也受到很大冲击。

安徽省;重大自然灾害;农业生产

20世纪30年代,安徽先后出现过1931年大水灾、1934年大旱灾和1938年大水灾等重大自然灾害。1931年入夏以后,全国有16个省出现长达3个月的淫雨天气,从而造成了20世纪以来受灾范围最广、灾情最重的全国性的大水灾,安徽是灾情最重的省份之一。1934年,长江中下游地区遭遇到百年不见的大旱灾,安徽约占全省总县数的90%的县发生旱灾[1]。1938年6月9日,南京国民政府为“阻止”日本侵略者西进,在郑州花园口自决黄河大堤,河南、安徽、江苏3省大片土地顿成泽国,安徽的黄水灾害,以皖北最为严重。这3次重大自然灾害对安徽经济社会以及百姓生命财产造成重大影响,尤其对农业生产影响更大。农业生产是以有生命的动植物为主要劳动对象的,而动植物的整个生命过程,从生长、发育到繁殖,都必须首先和外在环境相适应、相协调,农业“受自然条件之影响最为深刻”[2]。农业生产过程对自然过程、自然环境和自然因素有极大的依赖性,每当自然灾害,尤其是重大的自然灾害发生以后,往往出现土地荒芜、农业基础设施破坏、庄稼毁损等现象。本文拟以这3次重大自然灾害为个案,对灾害打击下安徽农业生产的衰退情形予以考察与透析。

一、耕地大面积受灾

耕地是一种特别珍贵、数量有限的生产资料,人类只能利用耕地,改良耕地,但不能创造比原来面积更多的耕地。20世纪30年代2次大水灾、1次大旱灾对近代安徽农业生产用地造成了极大的影响。1931年大水,长江、淮河圩堤溃破,洪水横流,江淮地区一片汪洋。据统计,长江干堤和主要支流堤防有254处溃决,淮河干堤重要决口达61处。全省遭灾耕地达32939087亩,48个县农田被淹情况分别是:怀宁县255200亩,桐城县236507亩,望江县156000亩,无为县 1120000亩,和县510000亩,宿松县560000亩,含山县121026亩,潜山县50000亩,太湖县88520亩,合肥县1301000亩,巢县80000亩,庐江县459900亩,舒城县200000亩,六安县25560亩,霍山县9000亩,宣城县726600亩,贵池县250000亩,东流县(今属东至县)111358亩,铜陵县180000亩,芜湖县 440830亩,当涂县 828000亩,繁昌县270000亩,秋浦县(今属池州市贵池区)4400亩,南陵县直208000亩,青阳县52000亩,广德县85000亩,郎溪县220000亩,凤阳县842800亩,寿县 1400000亩,凤台县 789700亩,怀远县20000亩,霍邱县36690亩,五河县5076亩,宿县116000亩,阜阳县6300000亩,蒙城县6400000亩,涡阳县6000000亩,颍上县370000亩,泗县212000亩,盱眙县(含属江苏省)125320亩,天长县94000亩,灵璧县800000亩,全椒县1026600亩,定远县 290000亩,太和县 39872亩,亳县64200 亩,滁县 7268 亩,来安县 65300 亩[3]18-21。在这48个受灾县中,芜湖县受灾最重,约80%的稻田浸泡在洪水之中。

1934年的大旱灾也极大破坏了安徽的土地资源,据当时的安徽省政府统计,农田受灾面积18161426亩,全省有47个县遭受不同程度的旱灾,各县受灾农田分别是:怀宁县264760亩,潜山县160013亩,桐城县298559亩,望江县222234亩,宿松县350337亩,太湖县249750亩,芜湖县11300亩,当涂县72000亩,繁昌县104800亩,南陵县 336702亩,无为县 372935亩,庐江县787400亩,巢县380384亩,铜陵县92854亩,立煌县(今金寨县)92130亩,六安县1090479亩,合肥县 2755352亩,舒城县 255252亩,霍山县198400亩,寿县897500亩,定远县1010095亩,霍邱县 1302759亩,滁县 275928亩,来安县130772亩,全椒县415059亩,和县257577亩,含山县 141500亩,嘉山县 119654亩,天长县1960300亩,盱眙县(今属江苏省)203320亩,贵池县158890亩,东流县(今属东至县)80000亩,至德县(今属东至县)223000亩,青阳县103403亩,石埭县(今石台县)40022亩,太平县63646亩,宣城县778090亩,宁国县244345亩,绩溪县87800亩,泾县246220亩,旌德县115400亩,广德县 362067亩,郎溪县 287811亩,休宁县178190亩,歙县328710亩,黟县100529亩,祁门县 148759 亩[4]。

与前述2次水、旱灾害相比,1938年大水侵袭的农田主要位于淮河流域。是年,由于黄水南侵,淮河大堤溃决,两岸一片汪洋,皖北18个县(市)被淹农田23450000亩,各县被淹农田数量分别是:阜阳县4740000亩,太和县1750000亩,霍邱县550000亩,凤台县2230000亩,涡阳县120000亩,蒙城县210000亩,亳县160000亩,寿县2540000亩,临泉县540000亩,怀远县2240000亩,灵璧县2300000亩,凤阳县2150000亩,五河县70000亩,泗县150000亩,盱眙县(今属江苏省)1260000 亩,天长县 250000 亩[3]44-45。更为甚者,滚滚洪水把泥沙带入淮河流域,致使淮河流域连年发生水灾。自1938年以后,“每夏涨水,使夏作无法生长,仅能收获冬作一季,……泛水所及之地,河渠均已淤塞,野草杂生”[5]。阜阳县18县(市)连年洪水泛滥,皖北无年不灾,被淹土地面积分别是:1939年为13,384,530亩,1940年为 9,001,370 亩,1941年为 5,435,190亩,1942年为 5,555,296 亩,1943年为 18,924,464亩,1944年为 6,375,128亩,1945年为 4,373,570 亩(1),1946年为 6,384,536 亩[3]48。

从前3次灾害所影响的地区来看,每次灾害各不相同。1931年自然发生的水灾,其受灾的县均位于长江、淮河流域,其中28个县地处长江流域,20个县地处淮河流域,而新安江流域安徽各县在这次大水灾未受到影响。1938年人为造成的大水灾,受灾区域均在淮河流域。在1934年的大旱灾中,长江流域安徽各县受灾最严重,约有32个县农田开裂,淮河流域仅有8个县发生旱灾,1931年大水灾未波及的皖南各县在本次大旱灾中也未能幸免,均遭受旱灾的侵袭,不仅如此,皖南各县地处山区,农田抵御旱灾能力较弱,当旱灾降临时,受灾程度远比安徽长江、淮流域严重。

二、农业产量大减

耕地是人类一切物质财富的生产都必不可少的条件,尤其对于农业生产更具有特殊的重要意义和作用,因灾害导致耕地面积的减少,必须影响到农业生产规模和农作物产量。1931年水灾发生时,江淮地区正值农作物早季收获和晚季播种季节,长时间的阴雨天气,造成粮食减产与损失。据当时安徽省政府的初步统计,受灾六成至八成的县有16个,即怀宁、桐城、望江、无为、和县、宣城、贵池、东流、铜陵、芜湖、凤阳、寿县、凤台、怀远、霍邱、五河等;受灾四成至六成的县有12个,即宿松、含山、当涂、繁昌、宿县、阜阳、蒙城、涡阳、颖上、泗县、盱眙、天长等;受灾三成至四成的县有8个,即潜山、太湖、合肥、巢县、庐江、秋浦、灵璧、全椒等;受灾三成至四成的县有9个,即舒城、六安、霍山、南陵、定远、太和、亳县、滁县、来安等;受灾二成至三成的县有 3 个,即青阳、广德、郎溪等[6]。

不仅如此,大量农田被淹,土地贫瘠化日趋严重,即使洪水退后,如果不采取一些复垦措施,也无法立即耕种,从而也会导致农作物产量的减少。以水稻与棉花为例,其种植面积与产量均大大减少。先看水稻,1915年种植面积、亩产量、总产量分别是1795.14万亩、156公斤、28.08亿公斤,1931年种植面积、亩产量、总产量分别是1475.50万亩、144公斤、21.18亿公斤。时隔16年,如果不考虑水稻种植技术进步等因素,1931年与1915年相比,全省水稻种植面积减少了17.8%,总产量减少了24.6%。更为甚者,1932年安徽全省水稻种植面积仅有1471.50万亩[7]34,比1931年也减少了,这表明,1931年的大水灾影响了次年的水稻生产。再看棉花,棉花对环境因素依赖较大,光、热、水等气象因子是影响棉花数量和质量年际变的重要因子。1931年长时间的梅雨天气,使棉花的日照时数大大地减少,棉株在温暖多湿荫蔽环境中极易造成枝叶徒长、发育延滞、根量少而根层浅,从而使棉花产量蒙受重大损失。据统计,自1919年至1931年的14年间,1931年的棉花产量是最低的。1919年种植面积、单产量、总产量分别是706000亩、21斤、147000担,1931年种植面积、单产量、总产量分别是 462900 亩、9.8 斤、43050 担[7]101,1931年比1919年分别下降了34.4%、53.3%、70.7%。而且,1932年棉花生产能力还没完全恢复到灾前水平。

与此类似,1938年黄水南泛,使皖北地区即将成熟的农作物发芽、霉烂,农业收成大大减少,据估计,农业减收价值为 181046000 元[3]48。

在众多的气象灾害中,水灾对农业生产的损失最大,其次是旱灾,干旱虽对农作的是一种缓发性、生理性的危害,但如果持续无雨的时间过长,同样会对农业生产造成严重损失[8]。

1934年干旱持续数月之久,禾苗枯萎,子粒无收,致使粮食产量大幅度降低。据南京国民政府实业部中央农业实验所估计,1934年主要农作物与平常年收成数量相比,收成损失率分别是:水稻为62%,高粱为49%,玉米为43%,小米为18%,棉花为 89%,大豆为 37%[9]。

至于农作物损失具体数额,据当时安徽省政府对48个县的调查,水稻损失约50489356斤,每县平均损失1051862斤;豆黍杂粮类损失约6312651斤,每县平均损失131514斤。水稻以当时市价3.47元平均价值估计,共计损失174025267元;豆黍、杂粮、芝麻、高粱、花生、山芋等以平均价每百斤5元计算,约值31066380元;此外,棉、麻、烟草之代价约值12000000元,合计共损失 217091647元,每县平均损失4522743 元[4]。

三、养殖业严重受损

自然灾害发生后,农田荒芜,粮食欠收,必然对养殖业产生极大地冲击。1931年大水灾发生后,耕牛锐减,1916年全省共有耕牛117.7万头,1921年为151.13万头,而1931年则下降到97.7万头[10]。分别比 1916年和 1921年下降了17.0%和35.4%。仅芜湖就损失耕牛8043头[11]。马、驴、骡等也受到重大损失,1916年全省共40万匹,1921年为62.97万匹,而1931年下降到33.05万匹[10]。分别比1916年和1921年下降17.4%和47.5%。此外,猪、羊、家禽也饱受摧残,产量比灾前有较大幅度地减少。全省养猪数量,1916年为371.80万头,1931年为348.60万头,1931年比1916年下降了6%;养羊数量,1921年为93.16万只,1931年为82.09万只,1931年比1921年下降了12%;家禽数量,1921年为2765.88万羽,1931年为1969.84万羽,1931年比1921年下降了29%。

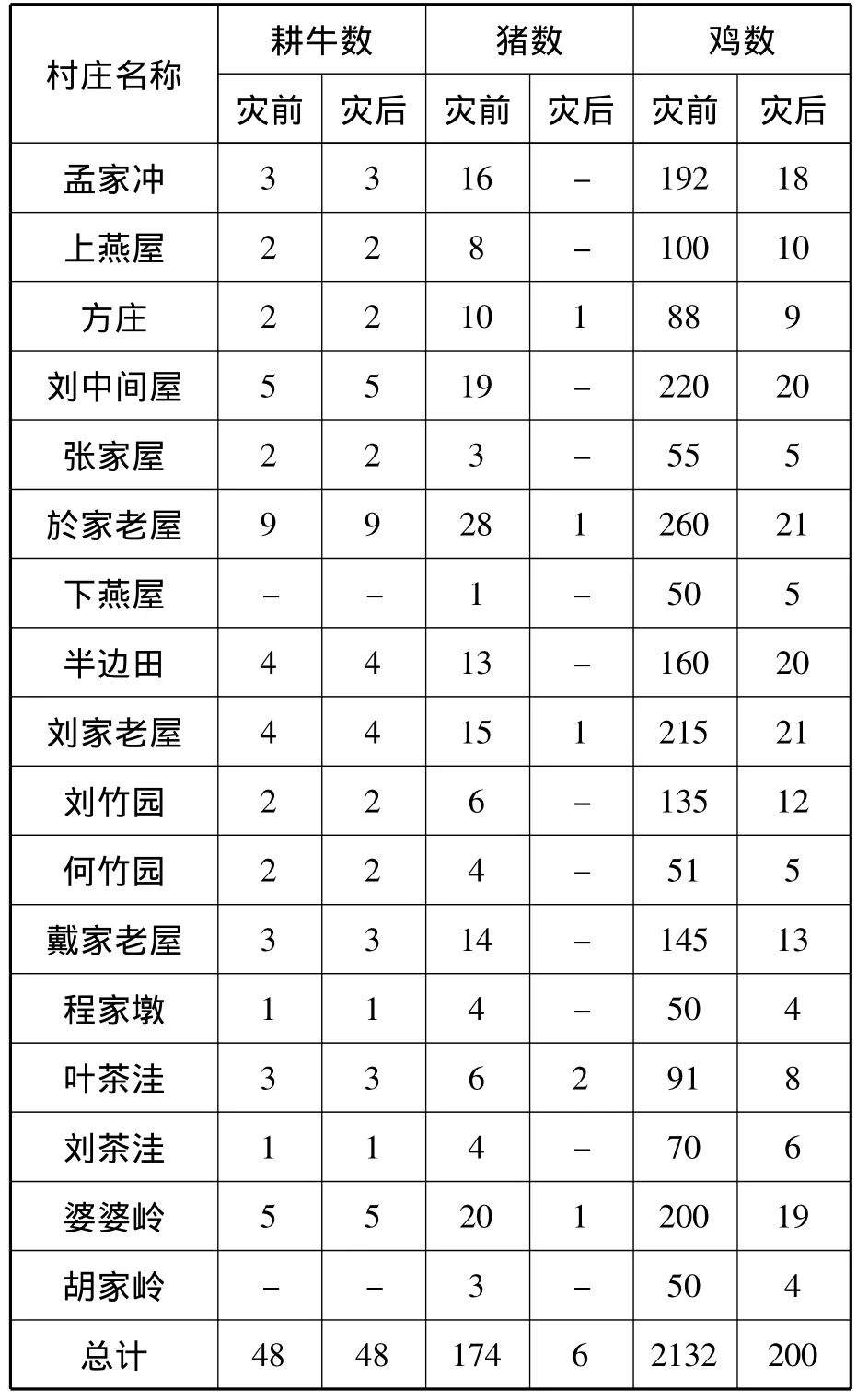

1934年的大旱灾对养殖业也造成了极大的影响。现以怀宁县大丰乡青口上保上一甲为例进行阐述。该甲共有17个村庄,194户,996人。在1934年的旱灾中,该甲粮食几乎绝收,牲畜也遭严重损失。

由下表可以看出,灾前猪共有174头,灾后仅剩下6头,减少了约97%;灾前鸡共有2132只,灾后仅剩下200只,减少了约91%。唯独耕牛数没有损失,因为,耕牛是主要畜力,对广大农民来说,耕牛比他们的生命要重要,宁可自己饿死,也不轻易宰杀耕牛。

怀宁县大丰乡青口上保上一甲牲畜损失情况,仅仅是1934年安徽遭受大旱袭击的48个县一个缩影,尽管没有留下安徽全省养殖业因灾损失的详细资料,但我们至少可以从中蠡测当时安徽养殖业受灾害影响的大致情形。

表1 1934年怀宁县大丰乡青口上保上一甲牲畜损失统计表

安徽是一个自然灾害频发的省份,又是一个农业大省,农业历史悠久,农业经济在国民经济中所占比重很大。频繁发生的各种自然灾害,“不仅可以破坏经济发展的基础,而且可以毁坏经济发展已取得的成果”[12]。在国民经济的各个部门中,农业是人类社会与大自然关系最为密切的物质生产部门,农业生产受自然灾害的束缚和影响最为严重。1931年、1934年、1938年相继发生的重大自然灾害,无疑对近代安徽农业造成极大的损失,使安徽农业生产逐步衰退,产量递减。灾害发生后,南京国民政府与民间社会采取各种措施救治灾荒。[13-14]。尽管救灾效果不甚明显,但对恢复和发展农业生产还是起一定的作用。

注释:

(1)该年统计数据仅为泗县、五河、凤阳、灵璧、怀远、蒙城、凤台、阜阳等8县,其它县缺。

[1]汪志国,自然灾害重压下的乡村——以近代安徽为例[M].合肥:安徽人民出版社,2008.

[2](日)森次勋著,中国农业之基础条件[J].罗理,译.农村复兴委员会会报,1934(9).

[3]安徽地方志办公室,安徽水灾备忘录[M].合肥:黄山书社,1991.

[4]安徽省政府.安徽省二十三年度行政成绩报告·救灾[R].安徽省政府,1935.

[5]马逢周.从农业工程谈黄河泛滥区复兴[].东方杂志,1948(6).

[6]时报[N].1931-9-9.

[7]安徽地方志编纂委员会.安徽省志·农业志[M].北京:方志出版社,1998.

[8]陈文科,等.农业灾害经济学原理[M].太原:山西经济出版社,2000:101.

[9]民国二十三年各省旱灾损失估计[G].农情报告汇编,1934.

[10]实业部,中国经济年鉴[G].实业部,1935.

[11]皖灾周刊[N].1931-11-21.

[12]刘葆金,发展经济学[M].北京:中国农业出版社,2000:170.

[13]汪志国,预防与赈济:近代官府对安徽灾荒的救治[J].池州学院学报,2009(1):86-94.

[14]汪志国,自救与赈济:近代安徽民间社会对灾荒的救助[J].中国农史,2009(3):66-80.

C915

A

1001-862X(2011)06-0153-004

国家社科基金项目(09BZS043)

汪志国(1963-),男,安徽枞县人,博士,教授,安徽省学术和技术带头人,主要研究自然灾害史。

(责任编辑 焦德武)