(合肥工业大学管理学院,合肥 230009)

合芜蚌跨行政区域产业集群水平评价*

赵惠芳 周艳蕾 闫 安

(合肥工业大学管理学院,合肥 230009)

为了合理规划产业布局和优化产业结构,本文从区位熵和产业集中度两个角度,依据合芜蚌跨行政区域产业集群发展的现状及特征,对其产业集聚状况进行跨地区、跨行业、跨年度的纵横向对比分析,揭示出三市各行业集聚度的相对水平与变化趋势,从而制定有利于合芜蚌产业和区域经济发展的政策。

产业集群;区位熵;产业集中度

目前,现代产业经济学将产业集群作为研究的重要热点内容,按照美国哈佛商学院波特(1998)的观点,产业集群(industrial clusters),也称产业群,是指在特定的领域中,一群在地理上临近且有相互关联性的企业、专业化供应商、服务供应商、相关产业的供应商以及相关的机构所构成的群体[14]。国内外学者已经从许多领域和角度对产业集聚进行研究,最早的就是克鲁格曼运用美国4个区域的地方专业化指数作为分析区域产业集聚的衡量标准,这些研究对产业集群理论的发展做出了很大贡献。为实现创新研究,有学者从地区专业化进行衡量。国内部分学者如吴学花、杨蕙馨(2004),梁琦(2003),戴庆华(2007)等对我国产业的集聚程度进行了测度;郭志仪、姚敏(2007),徐圆(2008),何雄浪(2007)等从地区角度出发,对我国的地区专业化水平及其变动趋势进行了实证分析;国内也有许多学者从国家层面对产业集聚与地区专业化进行实证研究[8]。本文将综合前期学者的视角,将地区专业化和产业集中度结合起来,从区域的角度,在现阶段合芜蚌跨行政区域产业集群发展的基础上,分析其未来发展趋势并提出相应的建议。

一、合芜蚌产业集群发展现状及特征

(一)合肥的产业集群发展现状

合肥是以加工工业为主的综合性工业城市。现有34个工业行业,200多个工业门类,2000多种大类产品,有近20万名技术熟练的产业工人。已形成了以电冰箱、洗衣机、电视机、空调机为主的家用电器和配件工业,以轮胎、日用化工、化肥为主的化学工业和新型建材,以汽车、叉车、挖掘机、成套配变电设施为主的汽车和工程机械以及食品与农副产品加工等支柱产业,为加工制造业的产业集群打下了良好的基础。同时,高新技术产业集群也在蓬勃发展,合肥国家高新技术产业开发区是合肥新的经济增长点的培植区,高新技术的研发和产业化基地,对全省高新技术产业的发展起龙头带动作用。合肥高新技术产业开发区自1990年10月17日奠基至今,区内科技型企业占80%以上,其中经认定的高新技术企业占全省35%以上,初步形成了电子信息、生物医药、新材料等高新技术产业集群。(二)芜湖的产业集群发展现状

芜湖市工业在从市中心向外围地区扩散的同时,也发生着空间集聚,这种空间集聚以新工业区的产业集聚与围绕大型企业的企业集群为主要特征。新工业区的产业集聚以芜湖经济技术开发区最具代表性,开发区优越的区位条件、政策条件、劳动力资源、企业外部环境是吸引区外企业投资的重要原因,而且到区内投资的大多数是汽车及零部件、新型建材、家用电器这三大支柱产业。围绕大型企业的企业集群主要是针对一些产业链长,前后向带动强的行业,往往围绕一个大型企业,聚集许多与之有关的企业,从而形成企业集群。芜湖传统企业中比较明显的企业集聚是芜湖造船厂、江东船厂、江风船厂这些相似的企业集中分布在一起。目前这种趋势更加明显,其中最典型的如奇瑞汽车有限公司,在其带动下,瑞典SKF、台湾精元、浙江万向等一批国内外著名汽车零部件企业先后进开发区落户。(三)蚌埠的产业集群发展现状

为加快融入长三角,蚌埠按照“突出特色,重点突破”的原则,提高创新能力,着力培育生物、新材料等新兴产业,重点改造提升装备制造及零部件、精细化工、电子信息等现有优势产业,注重引进新型高新技术产业,致力构建有特色的产业集群。蚌埠市目前在化学原料及制品制造业、普通机械以及电气机械行业竞争力较强,另外在金属和非金属材料、食品加工和纺织服装行业,蚌埠市的产业竞争力也相当明显。综上所述,合芜蚌跨行政区域共有的具有产业集群基础的产业体现在汽车及零部件、家用电器、装备制造、化工、新材料、电子信息、生物医药这几大产业。同时合芜蚌三地都注重新能源产业的科技创新、产学研合作;在新能源产业发展中光伏产业以及LED等产业发展势头强劲;都结合本地产业结构依托其重点产业发展相应的新能源产业。合肥能充分利用本地科研资源,发挥产学研优势;芜湖主要以奇瑞汽车为其新能源产业的制高点,力促汽车产业升级;蚌埠新能源产业相对处于起步阶段,其玻璃材料、非晶硅薄膜太阳能电池正在迅速发展。装备制造业是安徽省实现“工业强省”战略的重要产业,合肥、芜湖、蚌埠三市在安徽省实现工业强省的过程中都扮演着重要的角色。并且,合肥、芜湖、蚌埠三市在装备制造产业领域都取得了理想的成绩,形成了一批优势企业以及良好的科教人才。

二、合芜蚌跨行政区域产业集群水平的测度

(一)指标描述

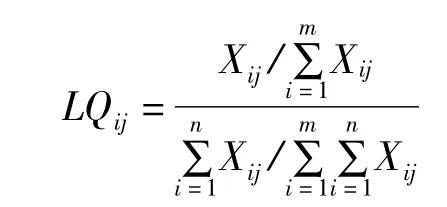

(1)地区专业化目前常用的衡量地区专业化的指标有:区位熵(LQ),克鲁格曼专业化指数(Krugman,1991),Hoover专业化系数(Hoover and Giarratan,1984)等。本文将采用区位熵指标,因为它不仅可以分析区域优势产业的状况,还可以用来衡量其发展强度,可以选择企业数量、产业总产值、产业增加值、产业销售收入、产业从业人员等指标进行计算。本文将以工业总产值和工业增加值为例进行计算。其计算公式如下:

其中,i表示产业,共m个;j表示区域,共n个,即总共考察n个区域内的m个产业。X是产业总产值,Xij表示j区域i产业的该项指标。一般来说,如果LQ>1,则表明该地区该产业在参与比较的各区域构成的整体区域中具有比较优势,并在一定程度上显示出该地区该产业具有较强的竞争力;如果LQ=1,则表明该地区该产业在整体区域中处于均势水平,并无明显的优势,也无明显劣势;如果LQ<1,则表明该地区该产业在整体区域中处于比较劣势,竞争力较弱。特殊地,如果产业的LQ>1.5,则该产业在该区域具有明显的比较优势[13]。

(2)产业集中度

产业集中度也叫市场集中度,是指市场上的某种行业内少数企业的生产量、销售量、资产总额等方面对某一行业的支配程度,它一般是用这几家企业的某一指标(大多数情况下用销售额指标)占该行业总量的百分比来表示。一个企业的市场集中度如何,表明它在市场上的地位高低和对市场支配能力的强弱,是企业形象的重要标志。本文选取三市近三年产业销售收入位列前八的企业进行分析。

(二)区位熵水平及产业集中度的测度

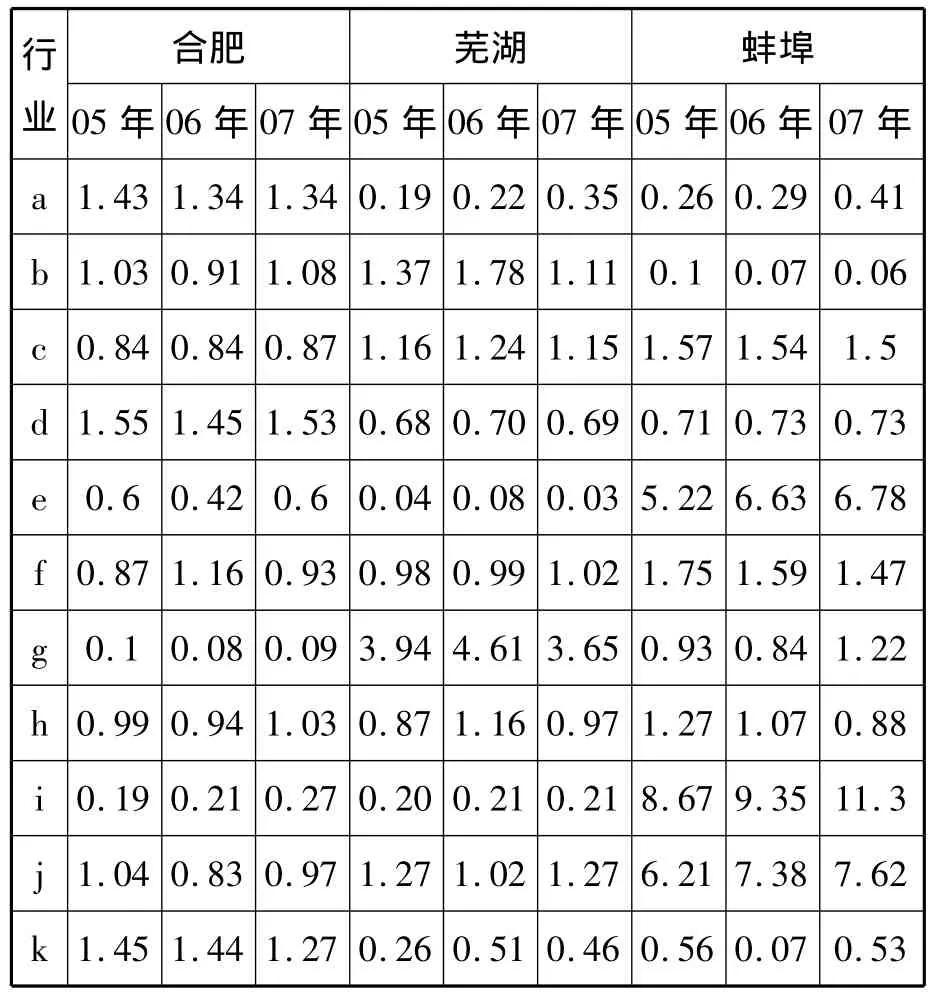

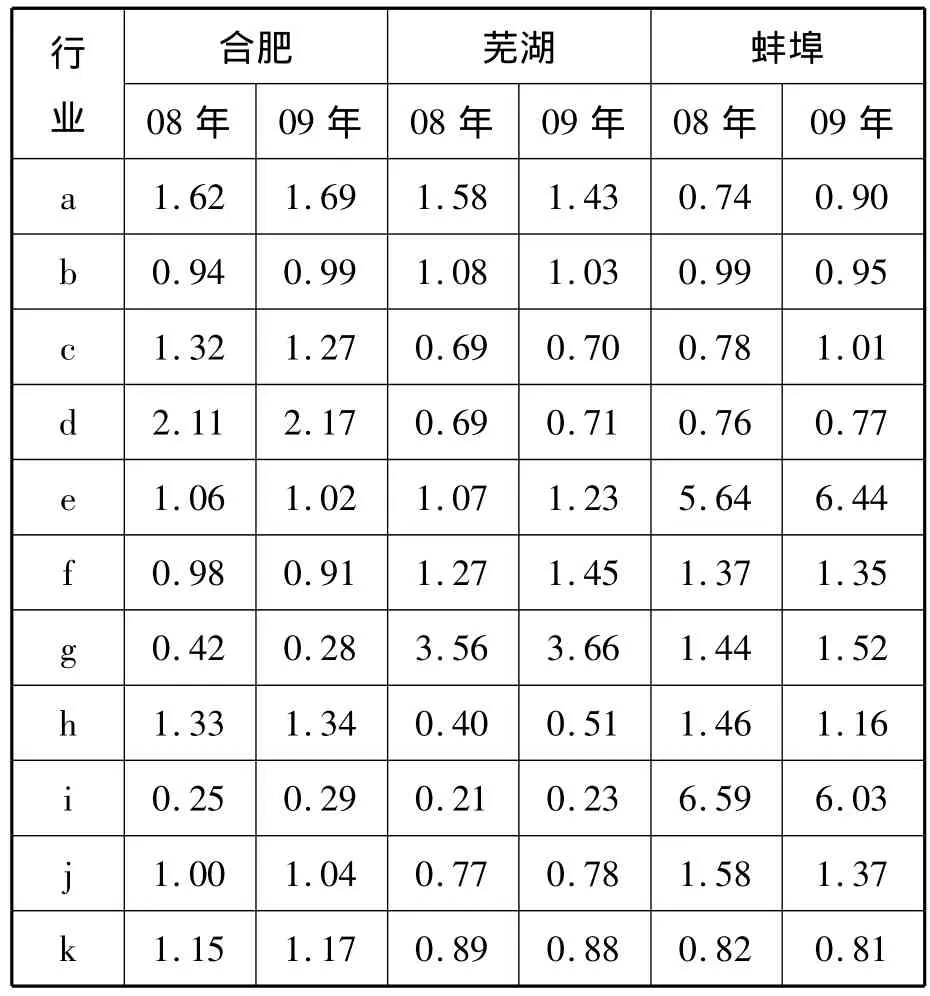

(1)合芜蚌三市区位熵水平的测度根据上述合芜蚌产业集群的发展特征以及近年来三市重点产业的规划发展,本文选取下列11个重点产业作为研究对象,利用各市统计年鉴和统计公告中的相关数据分别计算2005-2009年各市的相对专业化指数,以此来验证以下产业是合芜蚌跨行政区域的重点产业。具体见表1、表2(为了简化,表中分别用字母表示各产业,a汽车产业、b家用电器制造业、c装备制造业、d信息及软件产业、e食品及农副产品加工业、f生物技术及新医药产业、g新材料产业、h化工制造业、i玻璃及玻璃深加工、j烟草制造业、k新能源,以下各表均是)。在数据的选取方面,为了简单快捷的获取数据,本文前三年选取的是工业总产值为指标,后两年选取的是工业增加值为指标来计算的。以工业生产为例,可以说明总产值与增加值两者之间的区别和联系。

工业总产值既包括在生产过程中物质消耗转移的价值,也包括新创造的价值。工业增加值就是工业总产值中扣除原材料、燃料、动力消耗和各项劳务消耗以后的价值。总产值包括了转移价值的多次重复计算,其数值最大,不能确切地反映生产发展状况;增加值是生产活动所增加的价值,其数值最小,可以比较确切地反映生产的规模和速度。随着现行统计制度方法逐步向国际接轨,总产值指标将逐步被增加值指标所代替。本文通过前三年用总产值计算的数据可以简单观察到产业集群发展的趋势,后两年用工业增加值计算的区位熵指数能更加有力的说明产业集群的程度。

表1 按照工业总产值计算的合芜蚌产业区位熵值(以工业总产值为基础)

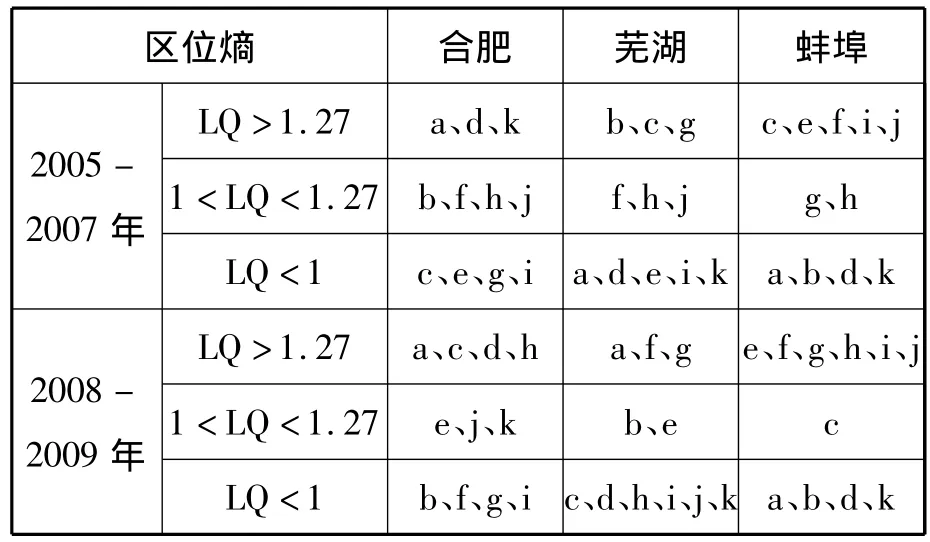

从表中数据来看,合芜蚌城市内部各行业的规模有很大的不同,外向服务能力也强弱分明,同时三个城市之间在产业结构上存在很大差别,优势行业不尽相同,进而决定了合芜蚌在安徽经济格局中的地位和作用的差异以及城市功能的不同。具体见表3。

表2 按照工业增加值计算的合芜蚌产业区位熵值(以工业增加值为基础)

表3 三市区位熵对比

(2)合芜蚌三市产业集中度水平的测度

本文选取了三市11个重点行业中近三年产业销售收入位列前八的企业,分别计算了各行业的产业集中度,然后取其平均,由于篇幅问题,本文直接列示最终的平均结果。

三、合芜蚌跨行政区域产业集群优势分析

通过对上述两种方法对合芜蚌三市选取的各大优势产业的集中度水平的结果列示,本文认为虽然各个产业的集中度水平高低不尽相同,有的差异也比较大,但是由于本文主要是在三市内部进行产业集群水平的比较,结果的高低不能绝对的说明问题,并且文章本身是从优势产业出发的,因而在进行产业集群优势分析时,为将产业进行比较详尽的说明,本文将进行一下三个方面的分类。

表4 按照产业销售收入计算的合芜蚌产业集中度

(一)显著优势产业

在很多辨认集群的研究里,如果给定产业的LQ大于1.2已表明高水平的集聚。为加强说服力,本文选取LQ>1.27以及产业集中度在60%以上的产业为显著优势产业。从上表可知,前三年合肥的显著优势产业有汽车产业、信息及软件产业、新能源。装备制造业和化工制造业在后两年开始表现出显著优势产业集群的现象,而新能源在此期间显著优势现象不明显;芜湖前三年的显著优势产业有家电制造业、装备制造业、新材料产业。汽车产业和生物技术及新医药产业在后两年开始表现出显著优势产业集群的现象;蚌埠前三年的显著优势产业有装备制造业、食品及农副产品加工业、生物技术及新医药产业、玻璃及玻璃深加工、烟草制造业。新材料产业和化工制造业在后两年开始表现出显著优势产业集群的现象。从整体情况来看,合芜蚌三市在装备制造业中共同具有显著的优势,且产业集中度也比较高,达到了70%以上,汽车产业、生物技术及新医药产业、新材料产业和化工制造业是其中两市已经共同拥有且产业集中度达到了60%以上的显著优势产业。

(二)比较优势产业

相对于显著优势产业,本文选取1<LQ<1.27以及产业集中度在30%-60%的产业为比较优势产业。本文认为如果LQ的年增长率较高,说明该类产业的集聚基础已经显现但是还不是很成熟,还有待进一步完善和发展。随着LQ的高增长率,其可以发展成为集群产业,因而属于比较优势产业。合肥前三年的比较优势产业有家电制造业、生物技术及新医药产业、化工制造业、烟草制造业。食品及农副产品加工业在后两年也开始有了比较优势集群基础;芜湖前三年的比较优势产业有生物技术及新医药产业、化工制造业、烟草制造业。食品及农副产品加工业在后两年也开始有了比较优势集群基础;蚌埠前三年的比较优势产业有新材料产业、化工制造业。这两个产业在后两年进入显著优势产业的范围内,同时装备制造业的发展相比前三年有所落后,落入比较优势产业范围内。

图1 合芜蚌三市LQ年增长率

从整体情况看,合芜蚌三市在化工制造业中具有共同的比较优势,家电产业、食品及农副产品加工业、生物技术及新医药产业、烟草制造业是三市中其中两市已经共同拥有的比较优势产业。从以下三个城市的LQ年增长率来看,食品及农副产品深加工产业、家电产业和烟草制造业的LQ年增长率较高;从产业集中度来看,家电产业的集中度超过70%,烟草制造业和食品及农副产品深加工产业的产业集中度也相对较高,达到了50%,说明其具备较大的比较优势基础。

(三)潜在优势产业

LQ大于1,说明产业存在聚集现象,但一些小的、新兴的产业集群,专业化并不一定已经形成产业集群,因此,其区位熵指数可能现阶段是低于1的并且产业集中度不高,在本文所选取的三市可能存在产业集群基础的产业中,除上述两类已包含的产业外,余下的信息及软件产业、玻璃及玻璃深加工和新能源由于现阶段集群基础比较薄弱,且其产业集中度不高,暂时归类于潜在优势产业中。四、结论与建议

本文是在前期各项调查和研究成果的基础上进行的,对产业的选择和分类与目前的现状有所偏颇,并且以上两种方法主要是合芜蚌三市产业的内部比较,指数的大小虽然不能十分全面的表现问题,但是可以从一定程度上对合芜蚌集群产业的选择进行相应的指导。综合来看,应该从合芜蚌区域产业结构调整和优化升级,提高产业配套能力和自主创新能力着眼,整合三市现有的优势资源,有重点的选择跨行政区域产业集群,实现产业经济持续、快速增长。1.对于优势产业,合芜蚌跨行政区域产业集群要以区域主导产业——装备制造业为基础,充分利用区位优势,通过空间重组带动产业重组。以合肥为核心的合肥经济圈要利用好此区域便捷的交通、雄厚的科技实力,形成以商贸流通、高新技术产业为特色的经济区,努力实现汽车、装备制造业、家电等传统产业的产品创新,同时还要在生物技术及新医药产业、新材料产业等方面不断探索。只有这样,才能在融入与外部其他区域空间的整合中处于主动地位。芜湖要注重工业的有限目标选择,从现状来看,芜湖对于已具有明显优势的汽车产业主要是采取低价取胜的战略,要想保持优势降低采购成本,那就需要有更多的汽车零部件工厂来芜湖投资,进而把芜湖打造成中国汽车零部件的生产基地,除了自主研发外,比竞争对手更低的采购成本,也应该成为芜湖产业的核心竞争力。因此,合肥可以发挥其交通便利的优势,方便芜湖汽车零部件的采购,从而有效降低成本。蚌埠的显著优势主要体现在农副产品加工方面,要通过对农副产品生产加工、流通布局、分工协作等现有情况的优化,借助合肥的科研资源,努力进行农产品的创新,形成具有国际竞争力的现代化加工体系。2.合芜蚌在通过产业重组实现产业特色的显现和提升时,要以地区产业集群形成发展特色,再以产业特色推动区域集群和持续提高,形成优势互补的产业发展格局,完成合芜蚌跨行政区域产业互补性协调发展。对于三市中其中两市共有的显著优势产业和比较优势产业,二者要进行专业化分工,同时注意带动第三方城市该产业的集群发展。随着生活水平的提高,人们对食品及家电产品的关注逐渐升级,但是合芜蚌在这些产业并没有形成稳定的市场竞争优势,为此,合芜蚌应该有效降低厂家的生产采购成本,按照“抓大、扶中、放小”的原则,全力扶持本土民营经济的发展。争取短期内形成“民营、国企、外资”三分天下,远期形成“民营主导,结合国企、外资”协调发展,产业集群后先在很小的范围内形成激烈的市场竞争,从而促使该区域的生产厂家进行积极的大规模的技术改造与产业升级,从而提升产品的附加值。根据区位熵的分析结果以及前期所做关于合芜蚌产业集群发展的调查问卷结果,对于有的产业区位熵指数上下波动较大,可能是因为企业对该产业的投资匮乏、服务体系和设施不够完备、集群企业之间的恶性竞争或者是政府的政策支持力度不够等,因此,合芜蚌三市应该注意扩大产业链,实现集群企业之间的专业化分工与互补协调发展,同时政府应该针对具有优势集群基础的产业实施有利于发展的政策支持,这对于三市的经济发展具有较大的增长作用,从而可以带动整个安徽经济的发展。

3.对于现阶段处于劣势的潜在优势产业,我们可以看出大部分都是新兴产业,其发展与科技进步有着密切关联,其之所以还没有形成成熟的集聚基础,主要是因为作为中部城市群的合芜蚌跨行政区域的科技资源比较匮乏,企业对创新的支持力度不强,企业内部的研发机构不多,知识产权保护意识不足,以及科技人才的缺乏。因此,针对合芜蚌大多数企业在重大科技创新方面都面临着科技资源不足的问题,可以建立产学研战略联盟,利用三市高校和科研院所的科技资源,针对遇到的科技难题,各市的科研技术人员应定期进行工作交流,相互及时沟通,努力研发新技术,形成产业的先发优势。同时还要建立相应的行业协会进行组织协调,确保产业的持续发展。这种利用产业系统构建起来的关系网络,可以使企业在竞争、合作、协作中提高自身的竞争力,丰富自身可利用的资源。同时政府应该在促进企业创新发展中提供优惠政策,搭建科技合作平台并提供科技服务信息,最大限度的支持合芜蚌新兴产业的发展。

[1]王瑛,柴华奇.陕西省装备制造业集聚水平的区位熵评价[J].《新技术新工艺》·数字设计与数字制造,2007,(12):15-17.

[2]陈良文,杨开忠.地区专业化、产业集中与经济集聚——对我国制造业的实证分析[J].经济地理,2006,26:72-75.

[3]踪家峰,曹敏.地区专业化与产业地理集中的实证分析——以京津冀地区为例[J].厦门大学学报(哲学社会科学版),2006,(5):122-128.

[4]宗刚,李红丽.基于地区专业化指数的北京优势产业分析[J].区域经济《商场现代化》,2006,(455):181-182.

[5]黄新飞,郑华懋.区域一体化、地区专业化与趋同分析——基于珠江三角洲地区9城市的实证分析[J].统计研究,2010,27(1):90-96.

[6]戚聿东.中国产业集中度与经济绩效关系的实证分析[J].管理世界,1998,(4):99-106.

[7]程国防,赵春雨.合肥与芜湖的城市功能研究及对比[J].资源与产业,2009,11(4):80-83.

[8]周慧.江苏省制造业地区专业化与产业集聚的实证分析[J].阅江学刊,2009,(1):44-50.

[9]苗长青.我国地区专业化与经济增长关系的实证分析[D].长春:东北师范大学,2007.

[10]单武.中部六省制造业地区专业化、产业集聚及其影响因素研究[D].长沙:湖南大学,2009.

[11]左正强.我国中部地区工业的地区专业化实证研究[J].求索,2010,(2):15-17.

[12]徐圆.中国工业地区专业化程度与产业集聚的实证研究[D].南京:东南大学,2006.

[13]孙畅,吴立力.“区位商”分析法在地方优势产业选择中的运用[J].经济论坛,2006,21:12-13.

[14]王阳.产业集群与区域经济的发展[J].财会研究,2006,(1):79-80.

F127.54

A

1001-862X(2011)06-0035-006

国家社科基金(10BJY009);安徽省教育厅人文社科基金(2010SK005ZD);安徽省社科规划项目(AHSK07-08D129)

赵惠芳(1952-),女,汉族,江苏泗洪人,合肥工业大学管理学院教授,硕士生导师,主要研究方向:技术创新、财务会计。

(责任编辑 吴晓妹)