看到杜中良先生的山水画,我脑中闪现出无数诗词佳句:青山看不厌,流水趣何长;日出江花红胜火,春来江水绿如蓝;山明水净夜来霜,数树深红出浅黄;一年好景君须记,最是橙黄橘绿时;春草如有情,山中尚含绿……这些诗词无一不是描写山水,无一不关注大自然的色彩。

色彩是最具视觉冲击的形式要素,人们对色彩的感觉是一般美感中最大众化、最普遍的视觉形式。色彩的形式因素对人的情感、思想和行为有着直接的作用,所以色彩在艺术中的运用,不仅能真实再现对象,更能引发审美者的情感共鸣。绘画作为艺术,起源之初,形从对象而来,色也从对象而来。所以,古代提出了“随类赋彩”之说,也就是随对象的色彩而着色。

绘画作为一门艺术,绝不是单纯的写实,即俗语称的写生,而是创作者借由绘画表达自己的情感。中国的文化意识向来讲究以山为德,以水为性。我们可以从山水画中集中体会中国画的意境、格调、气韵和色调。没有感情基础的山水画,山或许高,水或许美,色彩或许鲜艳,但无美感。所以,无论是下笔还是着色,中国山水画都强调立意。意是情的升华,情是意的基础。只有饱含情感的山水画,方可产生强烈的艺术感染力,使欣赏者与画中意趣、主观思想相互交融,为其画外之意、弦外之音所陶冶,这就是意境的作用。

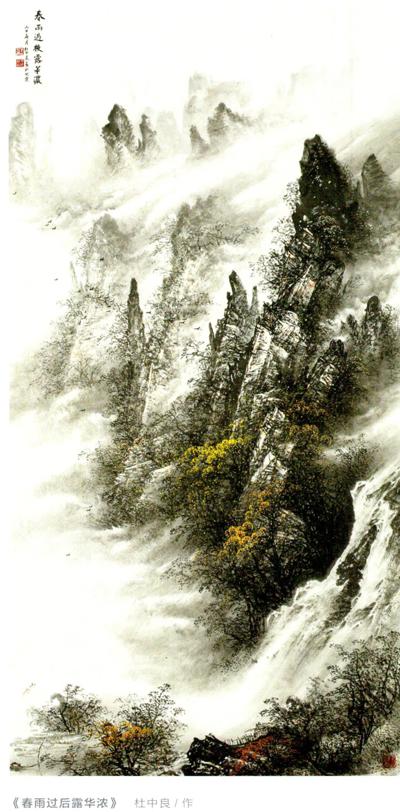

且看杜中良先生的作品《日霞映满天秋百泉鸣》,这幅画可谓是有声有色,有节有礼。我们能够通过杜中良先生的描绘强烈感受到霞光漫天的景色,看到秋意渐浓的景致。但我相信不同的观画人,感受到的霞光和秋色定然不同。例如,这霞光是朝霞还是晚霞?这秋色是秋收还是寒降?那一片蓝色和红色是因霞光从不同角度反射而出现的不同颜色,还是山上林中本来就存在的事物一白霜和秋叶本来的颜色?我看到这幅作品时,脑海中随即浮现出“停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花”这句诗。我既看到了朝霞的奔放与热情,也看到了落霞的温柔与亲切;我既看到了枫叶的红,亦观到了霞光的燃;我既感受到了秋天的沉静,也听到了这种沉静对比下泉水的欢快;我既为丰收而喜悦,亦知霜降之微寒在提醒我们要为冬藏做准备……个中趣味真真是妙不可言、不一而足。

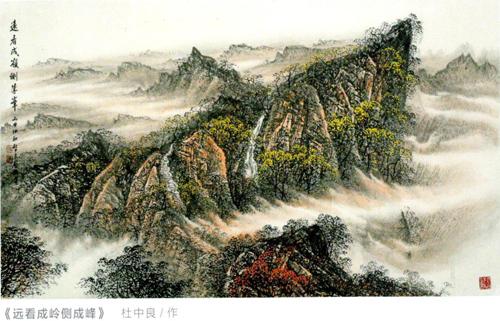

再來看杜中良先生的这幅作品《远看成岭侧成峰》,构思非常巧妙,观画的人不同第一眼看到的景致大概也不同。若第一眼看到峰,大概多因峰上色彩缤纷,山花烂漫,此种观者内心一定细腻敏锐,情感丰富。若第一眼看到的是岭,想必这类观者一定志存高远,胸怀坦荡。看到这幅作品,我不禁联想到苏轼的《题西林壁》:“横看成岭侧成峰,远近高低各不同。不识庐山真面目,只缘身在此山中。”这首诗词与杜中良先生的这幅作品有异曲同工之妙,皆为移步易景,即景说理之典范。杜中良先生并没有抽象地发表议论,而是借由笔墨抒发出自己独特的感受,借助山的形象、画的意境深入浅出地表达哲理,亲切且自然,发人深省。

意境是艺术的灵魂,是客观事物精华部分的集中和人类思想感情的陶铸。艺术家常赋予不同的笔墨色彩以特定的思想和情感内涵。山水画作为一种艺术品乃是普通的笔墨色彩经过高度艺术加工,达到情景交融,借景抒情,从而表现出艺术境界的结果。正所谓澄怀味象,得意忘象。若说与他人谈经辩道,山水画便是民族的底蕴、古典的底气、我的图像、人的性情。杜中良先生的山水画,笔墨稳健而洒脱、色彩丰富兼厚重,用笔、用墨、用色、气象独特,意境深远而富含雅致诗意。

杜中良先生的山水画早已摆脱随类赋彩的单纯技巧,升华至随意赋彩的境界,以情而动人!

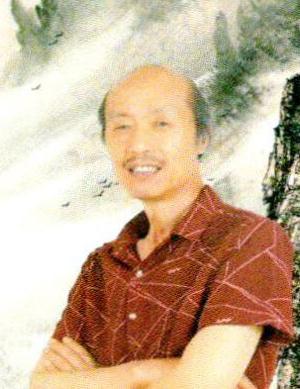

杜中良简介:

杜中良,笔名汉华,出生于1950年,山东菏泽市人,我国著名山水画画家,国家一级美术师,师从当代国画名家姚治华先生,毕业于清华大学美术学院,长期从事中国画“山水”的研究工作,兼通花鸟。

现为中国孔子国画院院长,中国美术家协会山东分会会员,英国牛津艺术学院教授、研究员,济南大学美术学院教授,中国传统文化促进会理事,中国国画家协会理事,中国国学研究员,被授予中国实力派百杰画家、一代名家、中国艺术家英才、中国新长城杰出艺术家、中国书画市场最具收藏价值艺术家等荣誉称号。

曾获“民族杯”中国书画名家作品大奖赛金奖;“庐山杯”全国第四届书画大赛金奖;纪念毛泽东诞辰110周年全国书画展一等奖;纪念邓小平诞辰100周年全国书画展一等奖;纪念抗日战争胜利60周年全国书画大赛一等奖;纪念中国工农红军长征胜利70周年全国书画大赛特别金奖;第二届海内外名家大展赛金奖;第五届当代中国山水画展创新奖。