(内蒙古巴彦淖尔市乌拉特中旗第一中学,内蒙古巴彦淖尔 015300)

1 教学现象分析

《孟子·万章下》中提到“以友天下之善士为未足,又尚论古之人,颂其诗,读其书,不知其人,可乎?是以论其世也。”孟子“知人论世”的主张是论述阅读文学作品时对作者本人思想、经历等的把握问题。根据《普通高中语文课程标准》第四部分课程内容形成学习任务群的要求之一,以专题性学习为主要方式。根据新课程标准及课本单元提示的要求,我们在鉴赏诗歌时,采用以诗人为专题的学习方式,以知人论世为主要学习方法的教学模式开展教学。杜甫的诗歌学生在高中之前就接触过不少,但都是零星的散落各处,没有形成系统。现在高中《中国古代散文欣赏》课本中还会接触到四首之多,而且是分布在第一、第二、第三单元当中,如果依然掺杂在各单元中一首一首的讲,仍旧不利于学生形成系统的知识链条。

为了解决上述问题,我采用了下面这种教学方式:

首先,知人论世,让学生在脑海中形成一个完整地认识。对杜甫以及他的生平经历做一个详细的讲解,并对其人生经历划分阶段。我们欣赏作品时,要详细的了解作者的生平及为人,还要全面的认识作者所生活的年代及环境。因为诗就是作者情感的体现,它反映了作者当时的心情、喜好、际遇或者当时的社会现象。知人论世,是我们读懂诗歌的关键。通过对这部分内容的学习,学生对杜甫就有了完整地认识。

其次,弄清楚所学诗歌写于哪个阶段,一一对应。作者的思想会随着他的遭遇、地点、时期的改变而改变。学生已经知道杜甫在哪个阶段经历了哪些事儿,才写下了这首诗,也就掌握了诗歌所表达情感的整体方向。

最后,通过对杜甫及其诗歌的学习,总结杜甫诗歌的思想感情及其诗歌风格。

通过这样的学习,学生对杜甫及其诗歌就有了系统的认识。知识系统构建了以后,可以灵活运用。可以反向思考,例如:通过诗歌中传达的较为典型的情感思想,去推测杜甫写这首诗时处于哪一个阶段,经历了什么。

2 具体教学过程

课堂教学目标:(1)深入探究杜甫的生平和为人,了解杜甫生活的环境和时代;(2)根据生平经历鉴赏诗歌;(3)总结杜甫诗歌风格及思想。2.1 导入:有关写杜甫的诗歌及评价,借文学大家了解杜甫

唐朝诗歌双子星——李白杜甫李杜文章在,光焰万丈长。——韩愈

致君尧舜上,再使风俗淳。——杜甫

世上疮痍诗中圣哲,民间疾苦笔底波澜。——郭沫若

为人性癖耽佳句,语不惊人死不休。——杜甫

草堂留后世,诗圣著千秋。——朱德

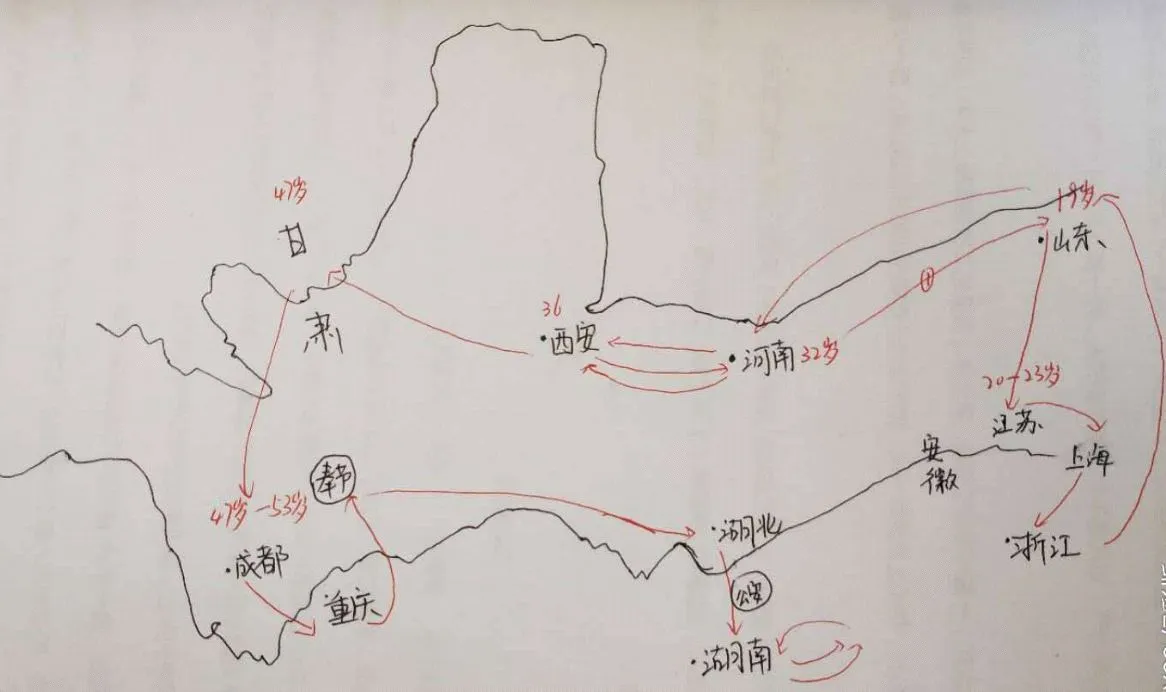

图1 杜甫一生经历的路线示意图

“杜甫似乎不是古人,就好像今天还活在我们堆里似的”——鲁迅

(从中学生初步感受到杜甫的伟大及他在文坛的地位)

了解杜甫生活的时代及其生活经历。

(让学生课前收集关于杜甫生活时代的资料或有关杜甫事迹故事)

补充整理学生收集的资料,整理如下:

2.2 生活的时代及社会环境

杜甫生活于唐朝由盛转衰的时期,杜氏家族世代俸儒守官。早年的杜甫家境较为富裕,又逢唐朝盛世,国泰民安,文人喜好游历天下,杜甫也在这一时期漫游天下,广交好友,寻求从政之路。杜甫的生活经历跨越了安史之乱。杜甫35岁之后,唐玄宗不再如之前那样开明,昏庸、听信奸臣之言,此时的杜甫目睹了奸臣当道,权贵横行的场面。他想要通过努力改变唐玄宗,使国家恢复清明,但他一直得不到重用,父亲去世后,他也失去了经济来源,生活日渐贫苦,小儿活活被饿死。安史之乱发生后,杜甫生活拮据,居无定所,晚年时更是长期漂泊于海上,疾病缠身。

2.3 杜甫(712—770)一生五个阶段

2.3.1 读书漫游(公元712-744)19岁,出游郇瑕(山东),家境富裕,政治清明。

20—23岁,漫游吴越(吴越,指现在的江苏南部、上海、浙江、安徽南部、江西东北部一带的地区。)

24—32岁,考试落第,到兖州省亲。

32—36岁,李杜相遇,同游山东、河北、河南(二人相差11岁,李白刚被赐金放还)

“放荡齐赵间,裘马颇清狂”

(状态:盛唐时期,行走天下,壮志满怀)

2.3.2 长安十年(公元746—755)

十年长安客,一腔辛酸泪。

36岁,唐玄宗诏天下“通一艺者”到长安应试,因李林甫“野无遗贤”的闹剧,参考士子全部落选。

40岁,献《大礼赋》得玄宗赏识,待制集贤院,因主试者为李林甫没有得到官职。

44岁,被授予河西尉一职,不愿,改任右卫率府兵曹参军(看守兵器、钥匙的)因年岁已大,又无生活来源勉强接受。十一月,回家省亲,小儿子被饿死。

45岁,郭子仪到长安投奔肃宗授为“杜拾遗”,因救房琯被贬华州,一直不得重用。

(状态:人生过半,仕途无望,生活所迫,抑郁满怀。)

2.3.3 安史流亡(公元755-759)

46岁,安史之乱爆发。途中见到战乱给百姓带来的灾难和人民忍辱负重参军参战的爱国行为。

三吏:《石壕吏》 《新安吏》 《潼关吏》三别:《新婚别》 《无家别》 《垂老别》

(状态:忧国忧民,眼前的一切让杜甫悲痛不已,为国家的未来担忧,为百姓的遭遇哀伤。)

2.3.4 偏居西南(公元759-768)

《春夜喜雨》《茅屋为秋风所破歌》创作于这一时期。

47岁,在成都得严武帮助“杜甫草堂”。

48岁,严武举荐检校工部员外郎“杜工部”。

53岁,严武去世,杜甫于成都、重庆流亡,后暂住夔州,种田、果园。在此不到两年的时间,作诗430多首。

(状态:虽暂得一时安宁的生活,但对于心存家国天下的杜甫来说内心并不平静。)

2.3.5 孤舟漂泊(公元768-770)

因思乡心切,杜甫乘舟出峡踏上回乡的之路。

55岁—59岁,一直住在船上、漂泊,至死未能回乡。《旅夜书怀》《登岳阳楼》创作于这一时期。

(状态:年老孤苦,病痛缠身。思乡心切,却始终无法归去。)

杜甫一生的漫游、漂泊足迹如图1所示

2.4 杜甫诗歌赏析

小组内部鉴赏讨论得出结论进行集体展示。(1)《旅夜书怀》背景:创作于765年,严武去世,杜甫离开成都到渝州、忠州途中所作。

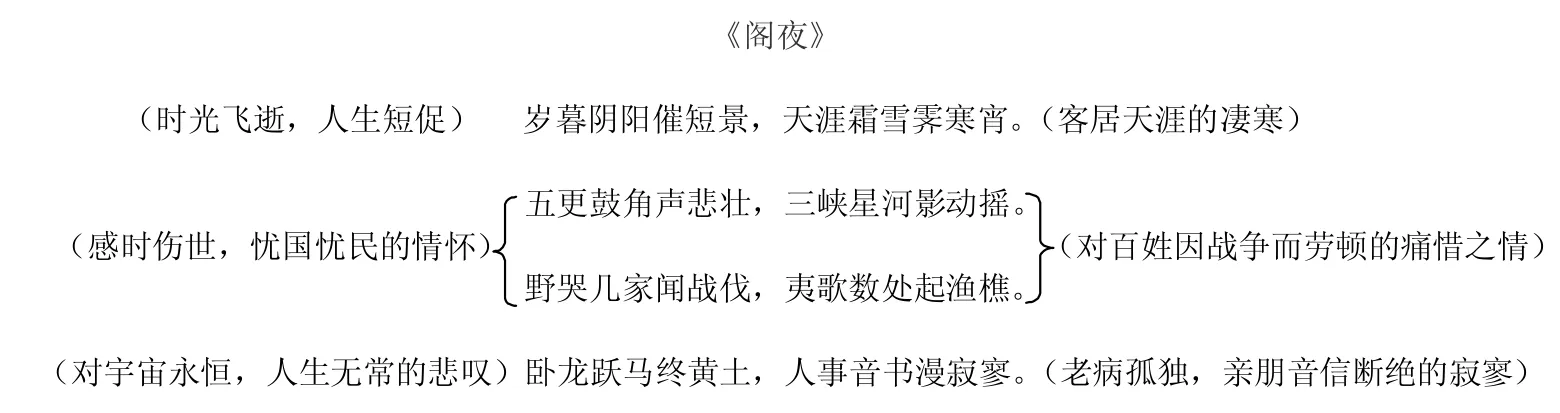

(2)《阁夜》背景:766年冬寓居夔州西阁时所作。

(3)《登岳阳楼》背景:768年冬,诗人自公安到达岳阳后所写。

《登岳阳楼》

昔闻洞庭水,今上岳阳楼。(仕途坎坷,登楼感怀)

吴楚东南坼,乾坤日夜浮。(心系天下,胸怀博大)

亲朋无一字,老病有孤舟。(孤舟天涯,怀才不遇)

戎马关山北,凭轩涕泗流。(国难当头,报国无门)

2.5 结合本次及以往所学过的诗歌概括杜甫诗歌的主题

(1)青年时壮志满怀,志存高远《望岳》。(2)怀古咏史,寄托自己的抱负与情怀《蜀相》《咏怀古迹》。

(3)疾病缠身,漂泊他乡,孤苦感伤《登高》《旅夜书怀》。

(4)讽喻时事,揭露现实,忠君爱国,忧国忧民,家国情怀《春望》《三吏》《三别》《茅屋为秋风所破歌》。

(5)咏物言志,借物抒怀《燕子来舟中作》。

(6)爱子心切,伉俪情笃,朋友谊深,山水明丽,热爱生活,闲情雅致《江村》《绝句》《春夜喜雨》重新感受杜甫诗歌的风格:沉郁顿挫。

沉郁, 指情感的深厚 、 浓郁 、 忧愤 、 蕴藉。指其诗以精练的字句表现广阔的意境,进而反映深刻的社会现实和深沉苍凉的感情;“若隐若现,欲露不露,反复缠绵,终不许一语道破”。

顿挫,指语意的停顿挫折 (间歇 、转折);指其诗语言、 韵律曲折有力,平仄、叠词等方法的独特运用使其诗音节铿锵,愤激难抑。

3 课后案例分析

诗人专题性学习整个学习过程用时在一周左右,要提前给学生布置任务去收集相关资料。课程可分为三大块来进行。3.1 知人论世,学习诗人及其生活经历

第一部分,杜甫及生活经历的学习。本课可开展为学生展示交流课,由学生组织,对杜甫的相关内容(名言、事迹、趣事、经历等)进行交流。这样可以调动学生的积极性,避免内容过多使学生产生视听疲劳的现象。学生展示交流后老师再用一个课时,对以上进行梳理汇总,让学生有清晰的笔记。3.2 资源整合,以诗人生活阶段为依据整合新旧知识

第二部分,集中学习选修课本中所选的四首诗。按创作的前后顺序学习。不必逐字逐句的抠内容,学生只要整体它创作于杜甫的哪个人生阶段,抒发了怎样的情感即可。《蜀相》(760年)、《旅夜书怀》(765年)、《阁夜》(766年)、《登岳阳楼》(768年)这四诗都写于杜甫的后两个阶段。还需补充拓展杜甫前期的作品。补充的作品最好选用学过的,这样不仅在学习新知识的同时回顾了旧知识,还有助于学生进行资源整合。例如:《望岳》(736年)、《春望》(756年)。教学方式采用学生讲解的方式进行,可以检测学生对第一部分内容的掌握及运用情况。根据学生层次的不同分配任务。层次低的同学安排已学过的诗歌,提高差等生的参与度和成就感;层次高的同学安排新授课。留给学生充足的时间讨论准备,然后安排学生按诗歌创作的先后顺序依次讲解,其余学生笔记。

3.3 构建知识体系

第三部分,根据第一、二部分所学的内容,对杜甫诗歌的主题进行概括,形成知识体系。课后作业可以这样安排:(1)找一首你喜欢的杜甫的诗歌进行赏析。(2)以《我的新晋偶像杜甫》为题写一篇练笔。