文人聂鑫森

叶之蓁

《蕉荫水风凉》聂鑫森/作

鑫森早慧,初中时即在他老家的《湘潭日报》上发表散文,至今笔耕不辍,已出版小说、散文、诗歌、文史随笔、文化专著近六十部,可他不认为自己是作家、学者。他给自己的定位是——文人。他认为,较之作家、学者,文人这一中国特有文化身份的人,应是能遵循中国文化精神和文化传统做人做事的人,从硬件上说,至少应通琴棋书画。

画,鑫森没问题,习画已逾三十年,初习阶段曾为他儿子聂耶和我女儿亦恬各画过一本花鸟册页,纸是他夫人工厂的废晒图纸,一面白一面蓝,装订是用订书机上下各咔嚓一下。这种纸张并不吸墨,居然被他画得水墨淋漓,实属难得。这么珍贵而独特的艺术品,应该仍被晚辈们珍藏着吧。

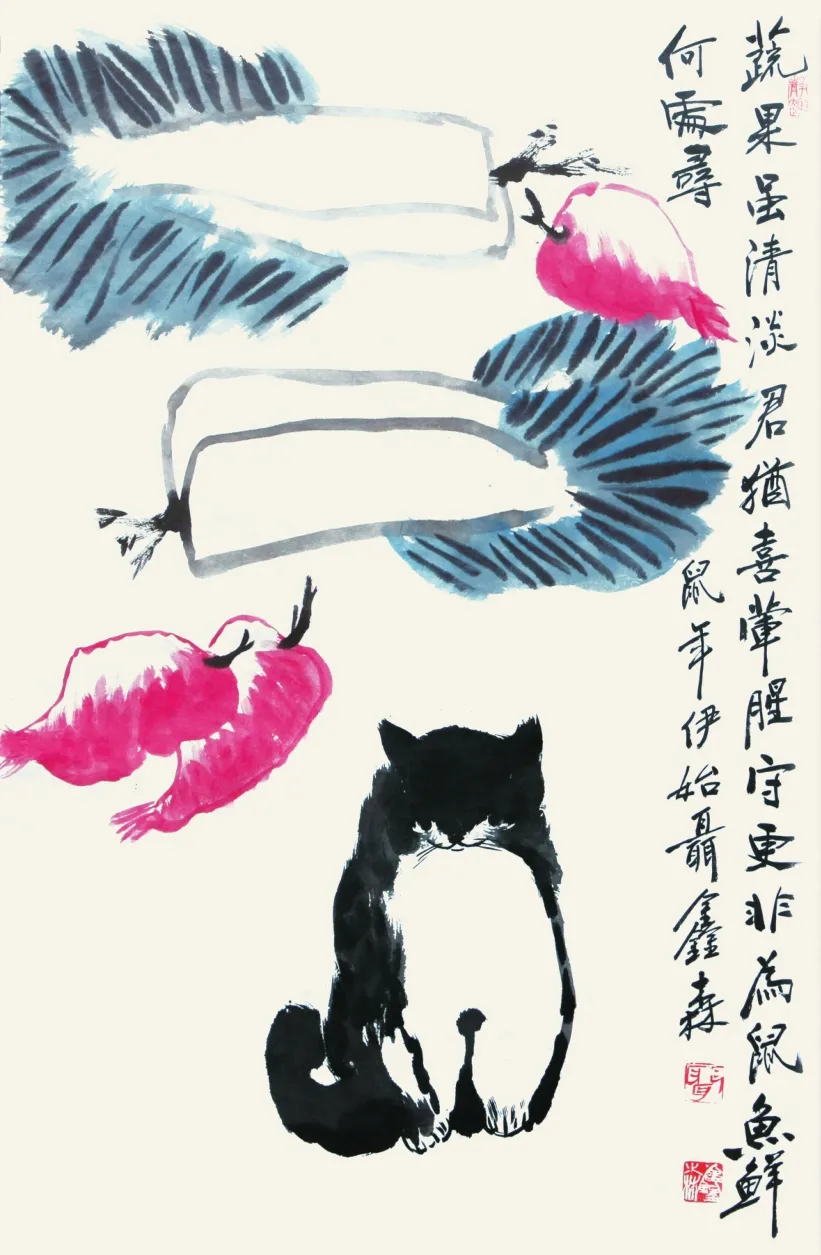

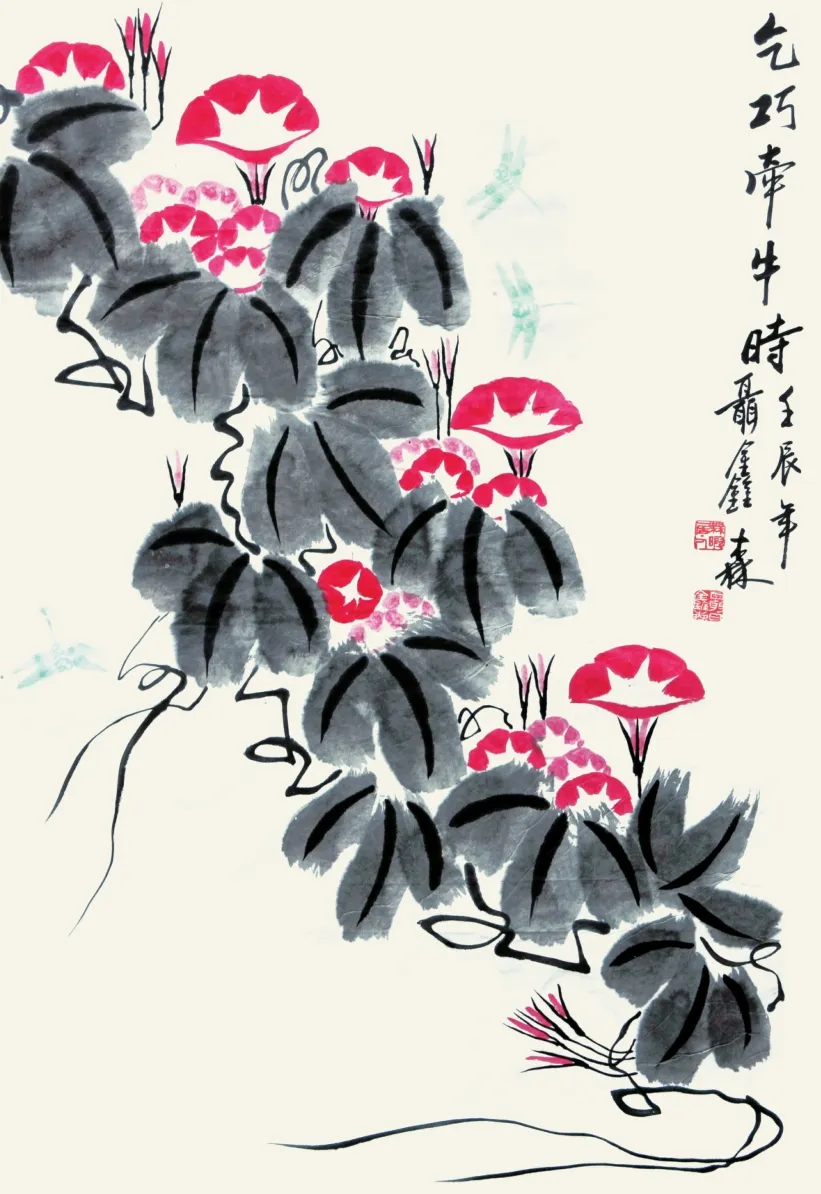

习画经年,鑫森的画作也渐渐有了自己的艺术风格,崇尚大俗即雅,讲究色彩的强烈对比,尤其是红黑的对比,以至他购买国画颜料时需大量购进曙红。款识尤其讲究,不论诗、文,鑫森一概自己创作,很少用前人旧句,哪怕只有短短几个字,也写得机锋四出,真趣盎然,与画面相映成趣。鑫森认为文人画是一种综合艺术体,笔墨、款识、闲章都是这个综合体的有机部分,一处出现短板则会影响艺术品的整体质量。文人画,即文人所作之画。文人连画都作了,款识文字应是本色当行的事,难道还要拾前人的牙慧吗?

《且莫白眼看小辈》(右图)聂鑫森/作

于文人画,鑫森受明代徐渭,清代四僧、扬八家,现代吴昌硕、齐白石影响,尤其是齐白石,不但在诗文书画的技艺方面,在艺术观上也给了鑫森很深的影响,这些旁人不难从他的国画创作和文学创作上看出端倪来。

鑫森在中国画理论上也颇有造诣,先后出版过《一个作家的读画笔记》和《走进大匠之门》两本专著,尤其是后者,不仅是齐白石的传记,更是齐派艺术的专论,其中不少篇什对齐白石经典作品的艺术特点和笔墨技法进行了专业的解读和剖析,在圈内产生了一定的影响。

《守夜图》聂鑫森/作

说到书法,鑫森更没问题,据他在《文学往事堪回首》一文中称,两岁多,父亲即督教其识汉字,“三岁多即教临帖,每日两张,达不到要求便不能出门玩耍”。如此小小年纪开笔,至今已逾一个甲子,谓之童子功似不为过。20世纪80年代,我与鑫森有幸同窗于鲁迅文学院和北大作家班,记得那年参加完北大的入学考试后在鲁院等通知,同学们整日无所事事,聚餐闹酒,扎堆神聊,到处闹哄哄的,我们寝舍人缘好,更是宾客盈门。勤奋的鑫森终于憋不住了,一日,忽弱弱地说了一声:无聊了,写篇小说玩玩。于是清理了书桌,在同学的哄闹声中,将稿纸旋转九十度,从右至左用小楷笔竖行书写起来。两天后稿成,三四十页稿纸,整齐的蝇头小楷,无一处涂改痕迹。同学们不得不为鑫森的才情、定力和书法根底叹服。

鑫森习书是利用工作或创作之余的零星时间,用他的话说,是伏案久了,要站起来休息一下,于是就练书法。他在报社副刊工作时,我时常会去他那里坐坐,经常遇到的情况是,他在办公桌上铺张报纸,习他那“乱石铺街”的板桥体。我一来,放下笔陪我聊天,我一走,立马又捡起桌上的笔。

鑫森习郑板桥有年,后又在汉简和黄庭坚上下过工夫,这造就了他结体古拙而行笔放达的“聂体字”。现在,向鑫森索字者日众,在慨然应允之余,他又深为所苦,毕竟“奔七”之人,力不如昨了。

至于棋,鑫森学的是围棋,他似乎是觉得其他的棋类不够国粹,看不太上。他学棋没有师承,靠看书,然后“打谱”。当觉得自己差不多会了时,就将夫人捉来教,其中道理很简单,棋必须两人才能玩,他一个人玩不成。鑫森眼睛远视兼散光,看电视屏幕久了头晕目眩。他写作是传统操作钢笔加稿纸,剩下来的工作流程靠夫人:录入、编辑、发邮件。夫人退休后,别无选择地成为鑫森的工作搭档,两人过着现代版的“男耕女织”的日子。在书房工作累了,鑫森常会邀夫人对弈一局。据鑫森说,下围棋能调剂人的神经,相当于给大脑做按摩。到目前为止,鑫森在世间的棋伴唯夫人一人而已,世人无法置评他的棋艺,至于鑫森与夫人的棋艺孰优孰劣,他从未与人语。不过据我揣测,应该是旗鼓相当吧,要不,一人老赢,一人老输,这事大概又玩不成了。

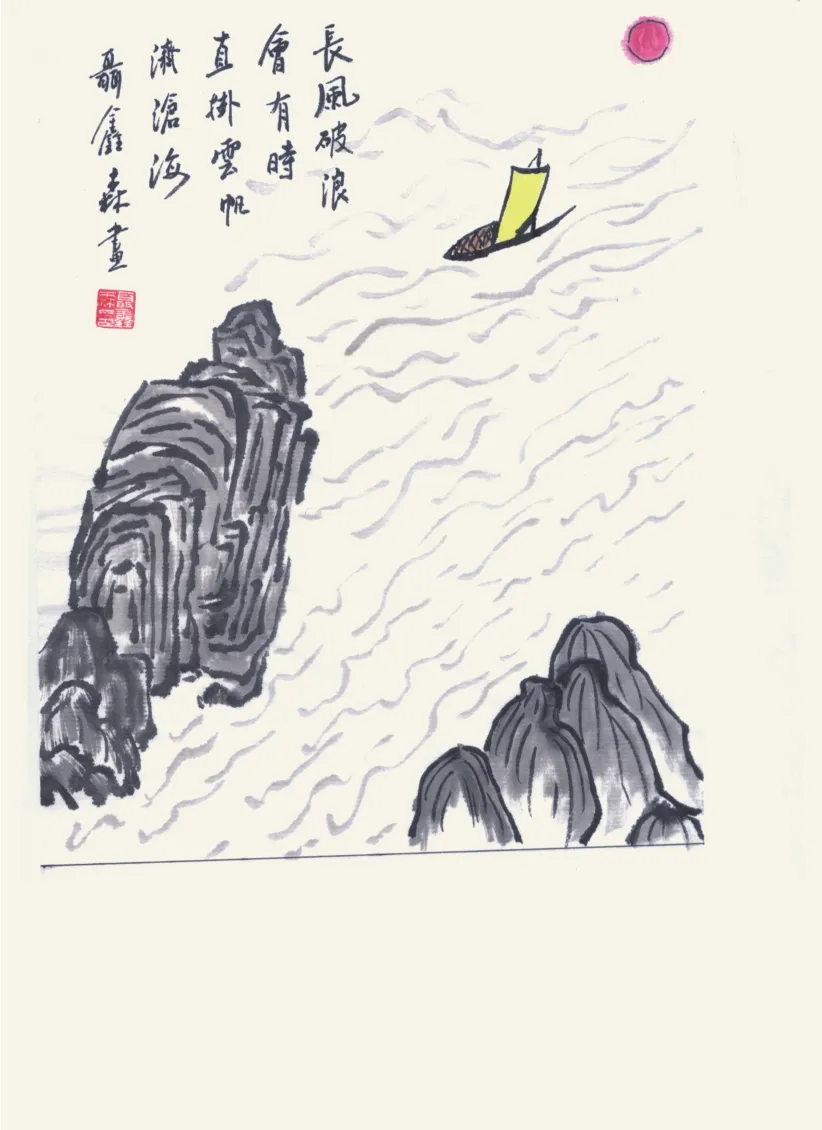

《会当凌绝顶,一览众山小》(右图)聂鑫森/作

最后是操琴,这个鑫森不会,不过,他懂琴,比如说京胡(学名京剧胡琴)。他常津津乐道于京胡之于京剧的重要性;角儿平日如何敬重自己的琴师;琴师如何靠运弓的轻重缓急把感冒后声带沙哑的角儿的唱腔傍得高亢嘹亮等等。鑫森爱看中央电视台戏曲频道,该频道一年一度的少儿戏剧大奖赛更是他的“娱乐盛宴”。他看戏口味不偏,除了著名的京剧、昆曲、越剧、黄梅、豫剧外,一些地方小剧种也不妨碍他津津有味地观看。应当承认,中国传统戏剧剧目所承载的浅显的思想、类型化的人物、耳熟能详的故事和缓慢的节奏与现代人的审美需求的确有隔,但这些因素却恰恰不是戏迷们艺术欣赏的着眼点。他们的着眼点在于演员的水袖、台步、身段、唱腔等一些技艺性的“活”。老戏迷们可以日日坐台下看同一剧目的戏,其实无关剧情,只是在看“活”和听“活”。某一日,台上的角儿把唱腔改动了一处,改精彩了,台下的戏迷就可以大喝一声“好!”不能喝早了,也不能喝迟了,要正好喝在这个点上,否则就外行了。这叫喝彩。台上的角儿听到了喝彩声,就很高兴,知道这处改好了,下面的演出会更卖力,因为台下有内行。这是角儿与戏迷之间互动的精妙所在。

《长风破浪会有时,直挂云帆济沧海》聂鑫森/作

几年前,鑫森应邀去山东宁津出席一个文学颁奖活动,回来后十分兴奋,原来这次主办方请来了赵葆秀、孟广禄等京剧名角为活动助阵,让他好好地过了一把戏瘾。和他一起参加活动的康志刚先生后来在一篇文章里记述了当时和鑫森一起看戏的场景,那晚“赵葆秀唱了其代表作《钓金龟》和《赤桑镇》,孟广禄则是拿手的《铡美案》和《探阴山》。我和聂老师坐在一起,他不禁摇头晃脑轻声哼唱沉醉其中,每到精彩处都要击掌叫好,嗓音浑厚哪像南方人呀,十足一个北方大汉,直引得人们纷纷翘首观望。”凭此记述,我觉鑫森那晚仍会有一点小小遗憾,如果身旁有人为他那几处恰到好处的喝彩复喝一声“好!”他会像台上的角儿一样高兴和自豪——现场有知音哪!

去年,《诗刊》举办“茅台杯”全球新诗大奖赛,鑫森应友人邀约以组诗《酒香飘袅的汉字》参赛并获奖。在北京出席颁奖活动时,其他获奖的新锐诗人们竟不知这位长者是何来历,这令鑫森大有“儿童相见不相识”之叹,于是,他淡淡地答了一句:“哦,我很多年不写新诗了,我写新诗的时候,你们还小,有的可能还没出生。”殊不知鑫森在文坛最早是以新诗名世的,二十世纪七十年代至八十年代早期发表了大量昂扬而激越的“工业诗”,那时他的诗作在《诗刊》和《人民日报》副刊等全国性报刊上“出镜率”挺高。他还出过两本诗集《地面和地底的开拓》和《他们的脖子上挂着钥匙》。

鑫森好学,读书勤勉且得法,每日读书两小时雷打不动;购回之书不读完不上架。他读书有粗细之分,对有感觉或将来写作用得上的书,细读并做笔记;对一般书,粗翻一遍即上架,不为此浪费时间。他记忆力奇强,凡经粗细过目之书,多少年后大致都会有印象,要用时随时都能从书架上找出来。几十年过去了,鑫森读书积下了几十大本笔记,摞在一起,蔚为壮观。这可是他写作上取之不尽,用之不竭的源泉哪!

鑫森的文史随笔和文化专著写作始于北大求学期间。北大图书馆的藏书量仅次于国家图书馆,号称全国第二。鑫森日日浸淫其间,乐不可支。毕业前夕,他脱稿了一本《旅游最佳选择》。同学们十分诧异:此选题离鑫森的行当甚远,怎么写出来的!其实,鑫森的才情我清楚,只要有资信来源,他写作的领域是可以三百六十度无死角的。

1990年,我应邀参加由张新奇先生主编的三环出版社文化丛书《中华姓氏通书》的编辑出版工作,任编委会副主任。该丛书计划每姓氏出一册,共计一百册。丛书面向普通读者,要求学术性和可读性并重。为郑重起见,丛书首册《陈姓》邀请姓氏学著名学者何光岳先生撰写,我担任责任编辑。没料想何先生连出两稿未能达到我们的要求。何稿史料丰富、详实,学术价值毋庸置疑,问题是出在“可读性”上。付梓在即,已经没时间让何先生再改了,万般无奈之下,我们想了个主意:由何光岳先生提供原稿史料,请鑫森出马重新撰写《陈姓》。何先生知道鑫森的文名,高兴地接受了我们的安排。碍着老朋友的面子,鑫森也承下了这桩苦差。第二天鑫森来长沙,与何先生进行了简短的技术性沟通并取走资料。十多天后,《陈姓》稿成,全书十五万字,质量完全符合要求,让我们大喜过望。何光岳先生对聂稿也十分赞赏,他当着我的面伸着大拇指连连说:“才子,聂鑫森真是个才子!”之后,鑫森一鼓作气,又熟门熟路地撰写了《罗姓》,同样是十多万字,同样是十多天成稿。

《乞巧牵牛时》(右图)聂鑫森/作

自《旅游最佳选择》始,鑫森在小说创作之余共出版了文史随笔、文化专著三十余种,题材涉及美学、绘画、收藏、建筑、民俗诸多领域,本本精彩。圈内人称,只要你出选题,没有聂鑫森写不出的书。这些选题大多来自出版社编辑朋友的约稿,鑫森重情义,对朋友们恳切的稿约一般不甚推辞,年长日久,他就逐渐被编辑朋友“逼”成了涉足众多领域的“通家”。

一般作家写这类文字,常会因臆造和孤证等学术硬伤引发学者们的诟病,鑫森好像从未遇过这类尴尬,原因是他的阅读量大,且肯动脑子,不会轻信一家之言;对涉典部分如无把握,一定会查工具书核实。几十年下来,鑫森查《辞源》等工具书的阅读量相当于通读了这些书若干遍,于是,他自己也就成了一部“活词典”。记得女儿上高中时曾向我咨询一个典故的出处,我当时的回答是:第一,自己查工具书,问我,也得查;第二,请教聂伯伯。女儿走捷径,立马给聂伯伯打电话,果然得到了答案。

我持此论,不知鑫森以为然否?

掐指算算,我和鑫森论交已近半个世纪,什么情境下相识的已无准确记忆了,那时的株洲城很小,我们年龄相仿,爱好相同,性情相投,兼之酒量相当,彼此走近是很自然的事。那时,我们在不同工厂当钳工,彼此相隔十华里,但见面的频率相当高,经常是在单身宿舍里把一瓶“株洲大曲”的瓶盖用牙咬开,分倒在两只搪瓷缸里,坐在单人床的床沿上,就着一包饼干喝酒、抽烟、聊天。我们在一起待的时间最长是在北京求学期间,同窗且同室,整整四年半,连寒暑假都是同出同归。如此密度的相处,我们和各自的亲兄弟都没有过。

1978年,我和鑫森同时调离工厂,他去了报社,我去了群艺馆。十三年的工人生涯在我们身上留下了浓厚的“工贩子”气息:坦诚粗糙,疾恶如仇。鑫森那时的脾气似乎比我更“冲”一点。记得离开工厂前的最后一年,他在厂办做文秘工作,一次,因认为厂里的一把手背后做了他的小动作,便闯进领导办公室当面质问,最后发展到指着对方的鼻子直呼其名叫板,让这位老资格的南下干部差点没能下台。厂里的师傅们这才惊奇地发现,在他们眼皮底下长大的温文尔雅的小聂被惹毛了竟会有如此大的响动!

随着年事日增,学养日厚,鑫森身上的“钢火味”也日益消退,透出了“温润如玉”的底色。他对友情更依恋,与新旧朋友随时保持着信息的沟通。每到腊月,必在画案前忙碌十天半月,为各地朋友准备书画作品,或条幅或斗方,作为贺岁礼物一一邮寄过去。要是有朋友久未联系,他会时时念及,并通过各种途径向其他朋友打听,担心对方出事。对于晚辈后学,鑫森极为提携,对于登门求教求序者,必尽量满足之,如要求着实过分,则会以旁的理由婉拒,不使对方难堪。出门讲课或赴饭局,小车送回,不管是刮风还是下雨,也不管是车上坐着朋友还是光剩下司机,鑫森必恭立于小区门口,目送小车掉头开走才肯转身回家。外地单位派车接他去开会,鑫森必给相识的司机备好一件小礼品,或一本新著,或一张小画,再不济也有一包好烟让他们在路上提神,因此,司机们只要听说是接聂老师,个个奋勇争先。

友人皆曰:与鑫森相交真是如沐春风啊!

八年前鑫森遇车祸头部受伤,虽已痊愈,“后怕”尤在,从此节酒,每饮以二两为限。但如果哪次桌上的朋友对路,气氛对路,鑫森常常二两下肚后,会瞅着酒瓶说:“何必剩着这一点,分了吧。”这时,鑫森就算是把量喝开了。喝开了量的鑫森不再拘泥于开的是第二瓶还是第三瓶,也不再管保护受伤过的脑袋了,有敬必喝,豪情万丈,语言渐渐恣肆起来,真性情袒露无余。这时的鑫森又变回到四十年前用搪瓷缸喝酒的样子。在场的朋友们忍不住感慨:奔七的鑫森岂止是“尚能饭乎”!

鑫森生于1948年,今年六十八周岁,思维敏捷度、记忆力及写作速度均与四十年前无太多变化。他出版的近六十本著作摞起来物理尺寸应该差不多“及腰”了。这辈子他完全有可能著书百本,做到“等身”的,因此朋友们还是希望他能节制烟酒,健康长寿,顺顺利利地写完余下的四十本书。

聂鑫森简介:

聂鑫森,曾毕业于鲁迅文学院和北大中文系作家班。为中国作协会员、湖南省文史研究馆馆员。曾任湖南省作协副主席、名誉主席。出版过长篇小说、中短篇小说集、诗集、散文随笔集、文化专著五十余部。二十余个中、短篇小说被译成英、法、日、俄、越南、智利等国文字荐介到海外,出版过英文小说集《镖头杨三》。曾获“庄重文文学奖”“湖南文学奖”“毛泽东文学奖”“金盾文学奖”、《小说月报》第十一、十二届“百花奖”、第三届“小小说金麻雀奖”、首届《短小说》“吴承恩文艺奖”、首届《小说选刊》“蒲松龄小小说奖”、首届“湖南文艺奖”、“小小说创作终身成就奖”、小小说《朱青》获第七届“茅台杯”《小说选刊》奖、短篇小说《都市众生》获2013年2014年《北京文学》双年奖及其他文学奖。2015年,新诗《酒香飘袅的汉字(四首)》,获《诗刊》举办的首届“茅台杯”全球诗歌大赛二等奖。

写作之外,四十多年来,专心研习大写意花鸟画,曾在多家报纸、杂志刊发国画作品;并多次应邀为刊物和出版社的书籍插图。