诗情禅意入丹青

陈沫吾

《松云飞瀑图》曾思德/作

常言道:“三百六十行,行行出状元。”一个人要想在某一行业中出类拔萃,必须具备两方面的先决条件:一是天赋。即要有你所从事的那个行业的先天禀赋,不然只靠努力,其结果很可能就是一位匠人罢了;二是勤奋。艺术创作是苦行僧的事,只有经过“积跬步至千里,积小流成江海”的量变到质变过程,你才能在艺术领域中有所收获,有所立足。日前,无禅美术馆馆长王加根先生邀请余和四川大学周毅教授一同前往参观,美术馆中陈列的全是曾思德先生的花鸟画、山水画和陶瓷画作品,然后我通过与思德先生的交流座谈,我才较全面地了解认识了曾思德先生及其绘画创作的过去与现状。感动之余,我做如下文字为证。

一、从生活中孕育成长

迈向古稀之年的曾思德先生,系蜀中成都华阳人,于1951年出生。因社会历史的发展变革原因,他未曾读多少书,初中未毕业就下乡当知青了。虽然他从小就对画画感兴趣,但苦于家庭条件,他未能走进高等美术院校学习深造。他除学会务农耕地种庄稼外,还从事过木工、编织等工作。据他自己介绍,他喜欢上绘画,有很大方面的原因是家学渊源。曾思德的祖母是成都华阳地区一位出色的刺绣艺人,其刺绣绝技在当时远近闻名,曾思德从小就看祖母伏案勾画刺绣稿,观赏祖母的刺绣创作。思德的祖母创作出的刺绣作品,无论是龙飞凤舞,还是松鼠、喜鹊、蝴蝶和万紫千红的花卉,无不神形皆备,思德自然经过长期目染成趣,陶冶使其立志于绘画。在那个物资十分匮乏的特殊岁月里,人们连饥饿都难以解决,绘画所用的笔墨就更显稀缺,思德先生就用几分钱的铅笔勾摹《三国演义》《说唐》等连环画中的古人形象,旧报纸上刊载的有趣画作,也常常被他剪下收集成册,当作自己学习的描摹范本。1966年,全国所有的学校全面停课,思德先生就将精力全部投入到绘画学习当中去了。年满19岁的曾思德,跟随全国的形势别无选择地下乡当知青了。在农村,他一忙完农活就在最便宜的毛边纸上绘画。他省吃俭用,积攒钱买来《芥子园画谱》和于安澜先生编纂的《画史丛书》,他如获至宝地从中汲取中国传统绘画艺术的营养。后来于1985年,曾思德先生又走进中国书画函授大学进修,并显露头角,很快成为同班学生中的佼佼者,毕业时创作的三幅汇报展作品也被校方收藏。为此,他曾以“丹青不疲识墨道,有心方知丈夫心”的诗句形容他在那个年代学习绘画的经历。

《江天远水》曾思德/作

抚今思昔,如今曾思德先生的绘画艺术成就,全靠他深厚的生活阅历,广博的社会见识,坚固的传统文人秉性,以及与生俱来的天赋和后天的勤奋努力。虽然他未进入高等艺术学府深造,但生活滋养和成就了他,他不愧为从生活中茁壮成长起来的国画艺术家代表之一。

二、创变中求自立

20世纪80年代末期到新世纪到来之前,曾思德先生的绘画艺术在创作技法方面主要是追求水墨、肌理、色墨交融、情趣构成为主。如四川美术出版社出版他的第一本《曾思德画集》中的许多作品,就代表了这一时期的创作表现手法与审美思想。其山水取景很多都是川西坝子或蜀西丘壑,花鸟也多是以梅、兰、竹、菊、松、芙蓉、牡丹、紫藤、葡萄和鹦鹉、锦鸡、八哥、小猫为主,作品气象更多的是张扬一个年轻画家的激情与才情,没有完全展示出民族文化艺术的深沉底蕴。写意画并不是依样画葫芦,而是以画家对客体认识的主观愿景为中心的再创作,不是对物象的直接描画与临摹,而是画家思想感情与物象的融合后的情感表达。中国写意画最难的就是神似,没有多年工夫,是不可能用寥寥数笔表现出物象神韵的。曾思德先生的写意画在这一时期,却能借助水墨的自然变化与色墨互化等肌理原理,驾轻就熟,刷刷点点,一蹴而就。无有成竹在胸,无烂熟于心的艺术造诣是做不到的。正所谓“寓刚健于婀娜之中,行遒劲于婉媚之内”,当时的曾思德先生的绘画创作效果是十分新潮的,达到了“夺造化而移精神遐想”的怡情效果。为人忠厚淳朴,性格内敛,意志坚强,从不向命运屈服的曾思德先生,他不断地放眼画坛、反省自己,在20世纪的90年代中期,他曾预言中国在迈向21世纪之进程中,随着国力的增强,必将带动民族文化之振兴,最具东方文化魅力的中国绘画艺术之辉煌将伴随着中国经济的发展而重新得到全人类的欣赏。几十年来的追寻中,无论是生活上的逆顺,身体状况的好坏,还是经济上的贫富,他都没有停止过手中的画笔。因此,梅花香自苦寒来,功夫不负有心人,正是他的执着坚守与深刻认识,才成就了他今天的绘画艺术成就。三、放下后方觉悟

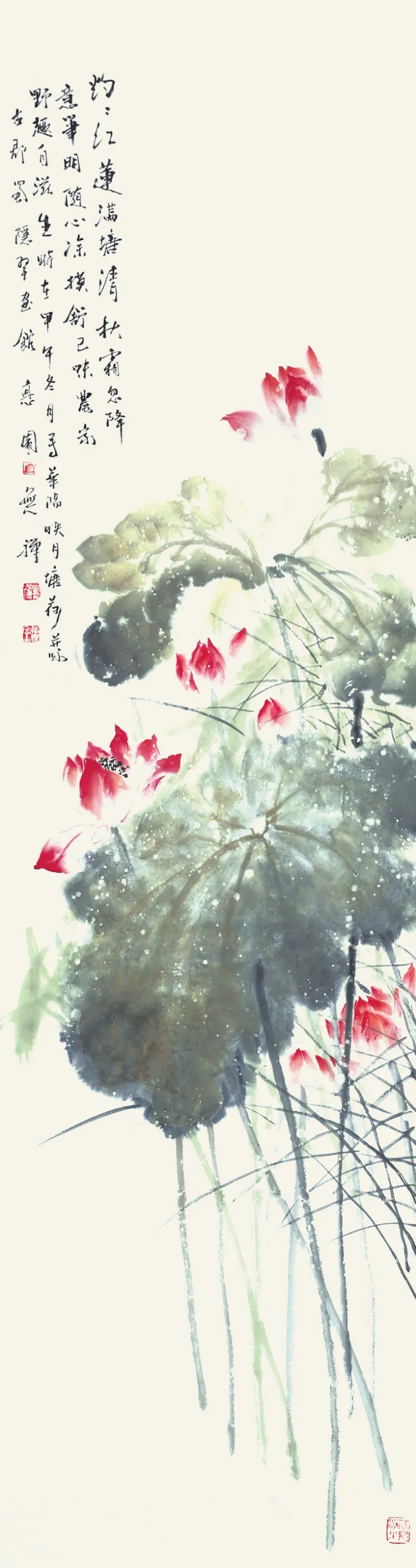

《灼灼红莲满塘清》(右图)曾思德/作

《劲节凌云》曾思德/作

随着我国改革开放的日趋深化,遭受传统文化断代出生的这一代人,往往容易被“西风东渐”所迷惑、困惑,也往往会表现得十分激动、浮躁、功利,迎合一些背弃民族传统精神的东西。曾思德先生看到当时画坛这些现象有所抬头,为不影响自己的学习与创作,他快速地隐退了,从画坛的喧嚣闹市隐居到田园乡野,潜心于绘画艺术的创作和对传统文化的学习与思考。他先后皈依于中国当代高僧乐山大佛乌尤寺遍能上人和峨眉山方丈永寿大和尚,深化绘画业师邓奂彰先生的生前教诲与主张,努力研习八大山人、吴昌硕的花鸟画笔墨与构成,旁涉借鉴近现代花鸟画坛上成功人士的经验,山水画创作宗法国画大师张大千先生的泼彩而自出机杼。 思德先生深谙中国绘画与禅宗的关系,故从他的艺术追求、艺术表现到艺术鉴赏、艺术传授,时时处处无不流露出禅机,每每下笔都充满着禅意。他坚持在学禅中学画,可以以画意知禅理;在学画中学禅,可以以禅意知画理。中国写意画的学习如同参禅,只可意会,难于言传,倘若自心不启,难有所得,徒见技术,技术易得,艺术难成。因为中国写意画不同于西方油画需要反复涂抹,其毛笔与宣纸接触的刹那间就充满了禅意,似如棒喝,云雾大开见日月。隐退画坛多年的曾思德先生,在经历2008年的汶川特大地震灾害后,他再一次获得了生命的感悟,也对人生有了新的体验与认识,写意绘画艺术创作也如同人的生命存在,变化无常,只能在当下,不可能在事前和事后。不管你事前有何设想,事后有何思考,其毛笔接触宣纸时所留下的痕迹是难以预料的。再高明的写意画家也不可能完全复制自己的作品。此时的笔、墨、纸,此时的心情、环境、灵感,都是不可能重复的。为此,他北上问道,遍访名山古刹和同道。从禅的角度看,艺术并无新旧之分,唯在“见性”。见性之作则见心,见心之作未必见性。所谓“见性”又不同于一般人所讲的“个性”,有些有特色有个性的作品未必就能见性。此种个性只流于怪诞的形式,就像挂在架上的衣服,插在瓶子里的花一样。忘相、忘法、忘我是一个参禅画家的最佳创作状态。若即若离,不即不离,一有所即,则有所执,一有所执,则收放全无生机,无所执则收放全是。人生本来无执,无奈一些习气,使人生种种执而不可逃离。曾思德先生懂得行于不可行时才有自己,一有所行便落于理路。得理难,遗理更难。得法难,舍法更难。多少人为理法拘谨一生,而不知有自己。如今,思德先生笔下的一朵荷花、一片竹叶、一窝兰草、一枝梅花、一幅山水,都充满了禅意,欣赏者不能用世俗的眼光去欣赏和解读思德先生的绘画创作。思德先生的画作,往往以其幽深的意境感动欣赏者,通过他的画作,每一位欣赏者似乎都能与他进行精神层面的交往。在尘世之中,曾思德先生以自己对中国花鸟绘画、山水文化的感悟,用一颗恬静之心向大家展示出他的内心世界。

四、无处不是道场

如今的曾思德先生,独处于成都华阳一隅,泼墨挥毫、参禅悟道、心如止水,不显山露水,潜心于绘画艺术的创作与禅的对接中。曾思德先生十分清楚自己虽然走过了五十多年的绘画历程,但自己目前的绘画风格,大多还处于严谨、繁复的状态。虽然也获得较多的社会荣誉与赏识,但他还是不以物喜、不以己悲,不悲不喜,不卑不亢,心里踏踏实实地执着于对绘画艺术真的追求。他认为,究竟什么才是生命的真相,以及如何才能认识世界的真相,这确实需要有大智慧,绝不是以人的一般理性就能抵达的。

绘画艺术已经成为思德先生来到这个世界生活与生存的一种方式。我衷心祝愿思德先生在中国绘画艺术这条大道上愈行愈远,越攀越高。

曾思德简介:

曾思德(无禅),亦号掸无、禅无,1951年生于成都华阳。担任英国牛津艺术学院客座教授、博士生导师、北京中南海紫光阁画院院士、美国国际文化科学院院士、中国美术研究院研究员、中国诗书画研究院研究员、中国画院画师、中国人民解放军国防大学书画研究院特聘书画家、北京浩天国展书画院副院长、四川省佛教协会咨议委员会委员、四川省美术家协会会员。

作品被收藏情况:中南海西花厅、北京天安门城楼、人民大会堂、全国政协、军委八一大楼、中国军事博物馆、中央军委办公厅北戴河办事处、中央军委办公厅三座门接待处、京西宾馆、《求是》杂志社、中国人民解放军国防大学、中国人民解放军审计署等单位均有收藏。