忘不掉的,多半是不同凡响

卞毓方

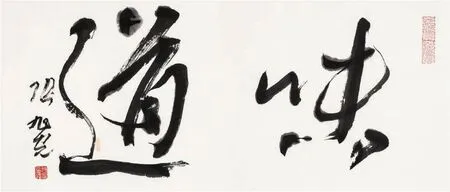

《味道》张旭光/作

初晤书法家张旭光,是2011年季春,他赠我一摞洋洋大观的著述;再晤,已是仲夏,又赠我一摞大而有当、当之无愧的著述。抽空展读,但觉千岩万壑,纷红骇绿,目不暇接,一言难尽。难说就不说,干脆置之案旁,不理。

稍后赴重庆,晚间写作,忽然想起了张旭光,遂闭目凝神,拿他的印象碎片做归纳,相隔千里,空间上的美感跃跃欲出,然而时间上还显逼近,面貌既清晰又模糊,眉毛胡子缠绕在一起,剪不断,理还乱。鲁迅有言,写不出来就不硬写,索性再度搁下,让时光的底片慢慢去显影。

又过了一月,陪家人去深圳。乘的是波音747,云海之上,虚碧之间,望着窗外晴蓝的天幕愣愣出神,脑海里一片空白,什么也没想,什么也没想,难得的放松,大放松……突然,绝对的突然,眼前又浮现出张旭光,不,张旭光的著述,触目鲜明、挥之不去、弹舌欲出的,首先是两个词,就两个:“到位”与“味道”。

忒俗,俗得不能再俗。

但却过目不忘;摇摇头,想忘也忘不掉。

张旭光有一篇文章,题目就叫《到位与味道》。话说2003年春夏之交,北京城闹非典(学术名词叫“非典型性肺炎”),各单位纷纷放假,一切公众活动皆被取消,张旭光困在家里,无公可干,无处可去,这时就想集中精力搞点名堂,当然与书道有关,他决定认真打造王羲之的《圣教序》。为什么选定《圣教序》?此事说来话长,就学书而言,张旭光是从“二王”起步,照葫芦画瓢,慢慢走上正规。待驾轻就熟、熟能生巧后,突然就有了反叛心理,他觉得二王太经典,太标准,也太普遍,循二王的足迹走,很难别开天地,别树一帜。于是另起炉灶,改学颜真卿,企图用颜之筋骨潜移二王之形貌,写着,写着,愕然发现唐和晋同源,颜真卿和王羲之、王献之一脉相承,都是平正、高雅、端庄有余,而狂放、奇谲、险峭不足。转而又把目光投向宋人,拜在苏东坡、米芾门下,此二公,一个字形左侧,一个结构右欹,体现了突破藩篱、放纵不羁的性灵骚动。如是写了两年,积学累识,笔底有了腾跃。欣喜之余,新的烦恼又出现了,他发现气势凸现,境界却在下滑。这代价是致命的,形如自杀。追究原因,在于“米”放多了—一惊,原来就境界而言,米芾远不如二王。转了一圈,目光重新锁定王羲之,有意尊“王”抑“米”,结果,气势未减,境界又得以大幅提升。张旭光由是悟出,行草一途,“二王”是金字塔尖。那一年,趁非典造成的非正常空闲,他埋头琢磨《圣教序》,一字一字拆开,玩味,首先搞准形,然后找出神,把握住了神,再努力糅进自家的元素。这样,前后花费三个多月,每个字,至少写上三五十遍,终于恍然有悟,他自谓发现了王羲之行书结构的一种闭合规律。哈哈,这种高峰体验,是只能意会,难以言传。总而言之,走到这一步,张旭光才领会什么叫“开光”,换句话说,才明白了什么叫“到位”。

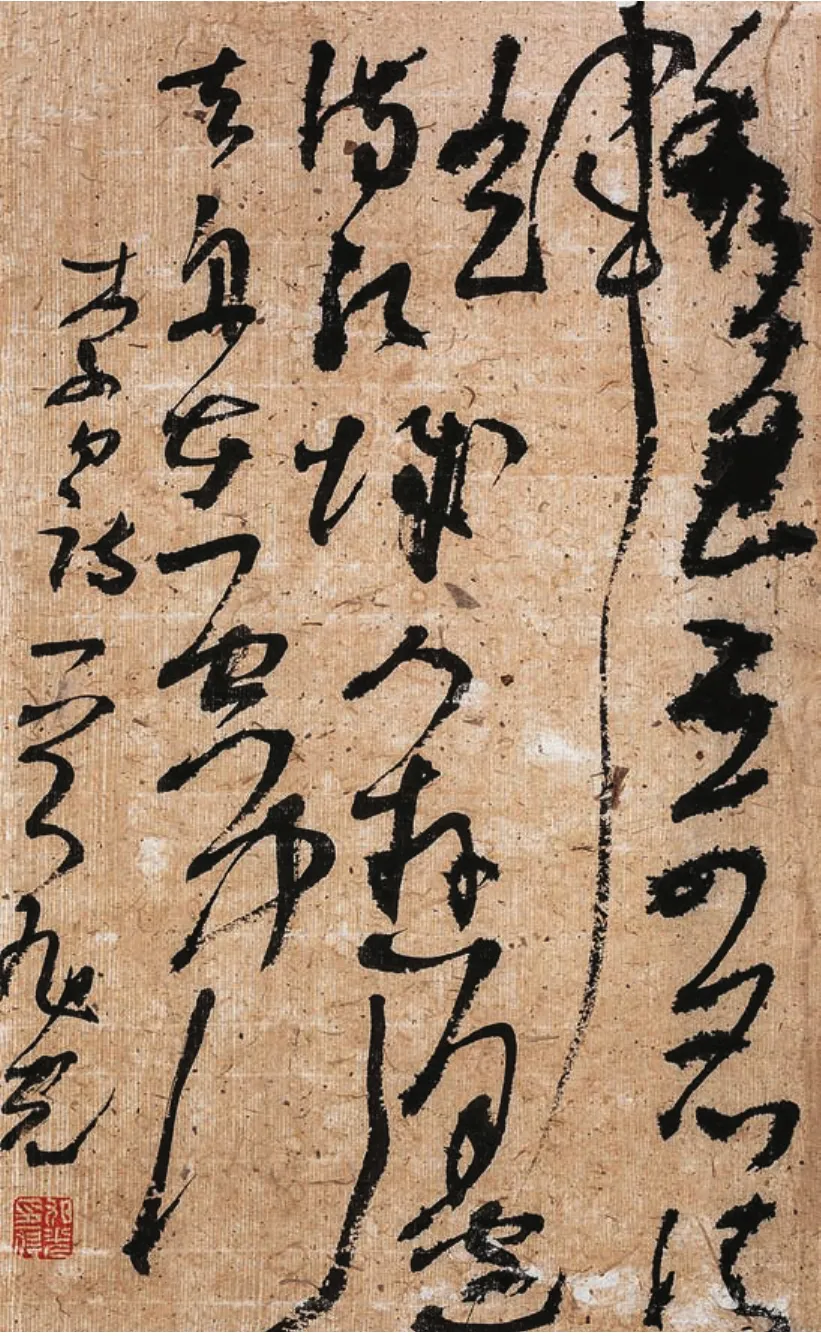

(右图)《李白诗》张旭光/作秀色不可名,清晖满江城,人游月边去,舟在空中行。

“到位”之后还要讲究“味道”。“味道”云云,是指花之香,光之色,水之灵,云之韵,作品浑然天成、匠心独具的魅力。如果说“到位”更多强调的是一灯传遍千灯,“味道”则更多强调的是青出于蓝而胜于蓝。怎样才能实现既“到位”又有“味道”呢?按张旭光的体会:一、多学习、多临帖;二、提高现代审美能力。此两点,看似老生常谈,却是不二法门。就说这审美能力的提高吧,怎么才叫高?想要搏出位,或搏出味,你须得用一览众山小的高度去俯视众山,用人人心中都有,而人人笔下皆无的妙技去搅动艺苑,鬼斧犹须神工。说实话,书法入门易,到位也不难,但要出味,则要天赋、勤奋、汗水一齐上。这里,天赋是摆在第一位的。纵观历史,二王之为二王,颜柳之为颜柳,苏米之为苏米,全在那一丁点与众不同的味道,有之,就点石成金,超凡入圣,无之,则滞于二流、三流,淹没在茫茫人海。张旭光近年来一直在为那一丁点儿味道拼搏,他举过一个例子:一次,写一幅四条屏的《心经》,他有意打开字形,净化线条,加大行距,专取虚空,似为反常,实为出色,在净化中出经文的色。

张旭光是1955年出生,小学,中学,基本在“文革”中度过,“史无前例”的虚度!纵然同龄者中有一千个牛顿,一千个爱因斯坦,也只能沦为“造反有理”的打手,和“知识越多越反动”的牺牲。唯有书法特别,由于伟人的倡导和“大字报”的助推,反而空前普及,蔚为繁荣。张旭光正是凭着书法的爱好,得以在文化荒漠中守住一眼清泉。而后参军入伍,他的文化与书法得到长足的发展。九十年代初转业进中国书协,数年后去中国文联,又数年,重回中国书协,一路做到副秘书长,堪称如鱼得水,如鸟飞天。书坛曾有“张旭光现象”“张旭光时代”之说,可见春风得意,很领了一番风骚。这几年工作调动,移位中国美协,仍任副秘书长。一般人看来,似乎荒腔走板,用非所长;我不这么看,对于艺术家,每一种经历都是财富,都会有意想不到的功效—当然,这就要看本人的禀赋了。艺术绝对需要天才,而天才最忌一马平川、一帆风顺。换了一种岗位,也等于换一种人生,无疑于经风雨,见世面,增阅历,开眼界,何况书画同源,隔行不隔山,成天和美术家交道,日日猎美,时时惊艳,人生有此大机缘,真好!真正好!

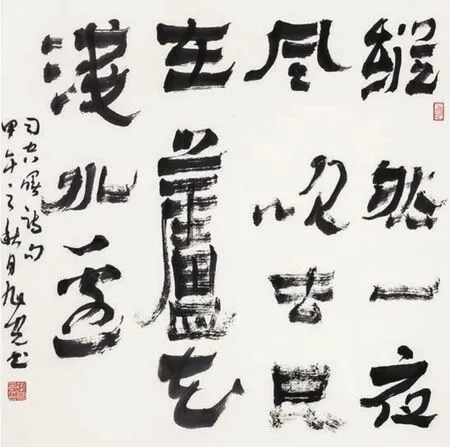

(左图)《司空曙诗句》张旭光/作纵然一夜风吹去,只在芦花浅水边。

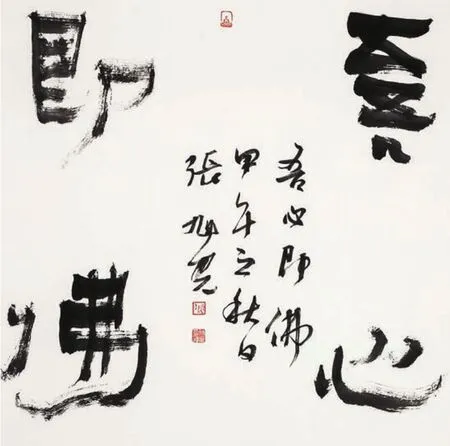

(右图)《吾心即佛》张旭光/作

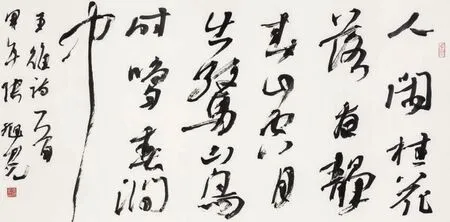

《王维诗》张旭光/作人闲桂花落,夜静春山空。月出惊山鸟,时鸣春涧中。

张旭光爱写古典诗词,对于书法工作者,这是修养,也是基本功。他自述文化先天不足,古诗词不敢妄攀古人,唯一的奢求,就是有一两句能活在时人的唇上、舌上。(我同意他的说法,让我出主意,他今后应该采用中医的办法,固本培元。)我翻过他赠予的《诗词手稿》,事隔两月,我记住了什么没有呢?想想,倒是立马记起一首,题为《六分半书》,是品评郑板桥的书画的,诗曰:“笔墨因人传不朽,清风清品看石竹。六分半书可论乎?一碗夹生腊八粥。”

再想,又记起了半首,内容是关于沙尘暴的,前两句记不清了,后两句历历在目:“风吹一夜雨狂后,穹宇随心处处蓝。”

又再想,想……透过舷窗,俯视机翼下的流云,触景生情,想到他的一首咏彩虹,不,也是半首,也是后两句,诗云:“莫叹人间风雨骤,浑身湿透是霓虹。”

张旭光简介:

张旭光,字散云,1955年10月出生,河北省安新县人。原中国书法家协会副秘书长,评审委员会副主任,学术委员会副主任,中国美术家协会副秘书长。现为荣宝斋艺术总监,中国书法家协会草书委员会副主任。教育部书法专业首席采访专家。北京大学书法研究所客座教授,清华大学张旭光书法艺术工作室导师,中央美院客座教授,联合国特聘书法教授。2008年创建北兰亭,连续五年举办展览、捐赠、教学、研讨及书法电视晚会等活动。连续四年组织北兰亭书画家赴纽约联合国总部、哥伦比亚大学举办展览和讲学,开启了中国书法走向世界的系列活动。张旭光倡导“重读经典”,提出“以现代审美意识开掘书法传统的现代洪流,使创作既从传统长河的源头而来,又站在时代潮头之上,即古即新,走向未来”。他提出的“到位与味道”“发展新帖学”“激活唐楷”等思想,以及他的创作,已经广泛影响了中国书坛,形成了主流书风,被称为当代书坛的领军人物。