摘要:《关睢》作为一篇富有研究价值的叙事诗,其翻译版本多达数十种,呈现出多元化的特性。本文立足于世界文学视角,切入点为达姆罗什的翻译观,通过比较《关雎》庞德、理雅各、许渊冲译本的文本,对比起主旨、意向选择以及音韵差异,从而对世界文学有更深刻的理解。

关键词:《关雎》英译本;达姆罗什;世界文学

中图分类号:H315.9 文献标识码:A 文章编号:1005-5312(2019)14-0008-04

一、前言

《诗经》初启则见《周南·关雎》,孔子赞其中和适度,乐不至淫且哀不过伤;《史记·外戚世家》则将《关雎》视为人伦典范:“《易》基《乾》、《坤》,《诗》始《关雎》,《书》美鳌降……夫妇之际,人道之大伦也。”从古至今,《关雎》的研究不仅在国内开展,国外亦有多种翻译版本流传。本文通过对《关雎》英译本的不同英译本进行研究,意在对达姆罗什所提之世界文学定义进行反向观照,以析其现代发展。

二、世界文学的定义

世界文学的定义至今并没有一个为大众普遍认可的定义,它是一个开放性的命题。1872年,“世界文学概念由康德带至世人眼前。康德认为未来的文学世界将会由世界文学所主导,民族文学的地位将会逐渐下降,并且希望每一个人都能为这样的未来努力。康德将文学称为是人类共同的精神宝藏,并用“诗”来指代,由此可见他己意识到文学所具有的共同美学特征,他所认为的世界文学是超越民族差别的,无独有偶,拥有相同观点的还有波斯奈特、麦考莱等人。他们都一致地认为世界文学所指代应该是超越民族与国别差异的,是所有民族和人类中最为优秀的文学作品。在此之后,马克思与恩格斯将“世界文学”的概念进行了进一步的扩展,他们认为“物質的生产是如此,精神的生产也是如此。各民族的精神产品成了公共的财产。民族的片面性和局限性日益成为不可能,于是由许多种民族的和地方的文学形成了一种世界的文学。”

在马克思主义的视角下,“世界文学”已经不仅仅是歌德口中的世界优秀文学作品的总集合,马克思和恩格斯两人基于全球资本化的语境下,通过对“世界文学”概念的阐释来勾勒了一个符合资产阶级文学生产特征的世界文化场景。

当然,除却歌德与马克思恩格斯等人对于世界文学概念的早期阐释,伴随着比较文学的兴起与国际间交流的日益频繁,对“世界文学”的描述开始有了更多新的声音。达姆罗什说世界文学是“民族文学的椭圆形折射,是一种经由翻译而获益的书写,是一种阅读方式,即对我们所处时空之外世界的超然解读,而并非一套经典文本”我们把这个概念和歌德以及马克思所说的世界文学相比较,很容易就可以体会到其中的不同,达姆罗什并没有如马克思等人一般只是把这一术语用于价值评估的目的,而是为世界文学划定了一个更为广阔的范围,从文学的生产到其出版乃至最后在读者中的流传,世界文学成为了一种椭圆形的折射而非单纯的所谓指定文本。基于此论断,达姆罗什从三个不同层次即翻译的方式、结果与阅读对世界文学进行定义,显而易见,翻译成为了世界文学由民族文学蜕变而来的关键。不同的语言造就了文学作品的多样性,但经典的文学作品却是可以得到世界各国人民所一致推崇的,正是翻译打破了其流通的壁垒,使本只能在己语言片区传播的文学作品成功走向国际。当然,翻译并非压缩或是转述,文学作品翻译的好坏与否直接影响作品的阶层跨越。如果翻译能够与文学作品相得映彰,该作品则极有可能成为经典的文本,从而成为世界文学,相反,如果文学作品在翻译的过程中失真,则其最高不过能触及国别文学的门槛而无法再进一步。达姆罗什相当重视翻译在世界文学传播与交流当中的作用,这一点和韦努蒂是基本一致的,借用韦努蒂的话就是:“没有翻译,世界文学就没有可能对概念进行界定。”

基于如今的全球化语境,达姆罗什大力倡导的多元文化主义可以说是是文学研究领域的一大革命,而翻译恰恰切中世界文学之肯綮。而作为文学作品最为常见的一种形式,诗歌因为具有词简意丰、音律和谐优美的特点,对于翻译有着更高的要求,即诗歌的翻译更能够体现译者在翻译过程中的展现出的创造性叛逆。不同的译者由于受到政治经济等地域影响,一般带有鲜明的主体性,他们对诗歌的外在形式与内蕴情感理解各异,因此会出现不同的叛逆性创造。

以下部分将以中国古典诗篇《关雎》英语译版为例,对不同翻译版本进行差异比较,从而探讨翻译在文学关系动态生成中所起的主导作用,并研究其如何建构处于世界文学视域下的文学翻译的研究模式。

三、《关雎》四个译本的比较

《关雎》作为国风的首发篇章,其诗的主要表现手法为“兴寄”,诗从关雎等鸟兽之物起兴,多用双声叠韵词以增强全诗音韵和谐之美,即景生情,再而写至钟鼓笙乐,《论语·泰伯》言其:“师挚之始,《关雎》之乱,洋洋乎盈耳哉。”其音韵之美令无数人所倾倒,当然,《关雎》不仅仅在中国流传,在外国也有许多《关雎》的相关研究,而此类研究大部分的前提基础都是诗篇的翻译,而关于《关雎》的翻译也是有着多种版本,许多翻译家都尝试过对其进行翻译,如拉丁语译者孙璋、德语译者史陶思(VictorvonStraus,1808-1899年)、法语译者顾赛芬(s6 raphin Cou-vreur,1835-1919年)、葛兰言(Marcel Granet,1884-1940年)和英语译者理雅各(James Legge,1815-1897年)、韦利(Arthur Waley,1889-1996年)、庞德(Ezra Pound,1885-1972年)、库柏(Arthur Cooper,1916-1988年)和亨顿(DavidHinton,1954-)等等。本文主要选取中英文译版进行分析,选取的为庞德译本、理雅各译本、许渊冲译本,以下部分将从主旨、意向选择以及音韵三方面对这几个翻译版本进行比较。

(一)<关雎》译本的主旨差异

《关雎》是为一篇富有研究价值的叙事诗。自先秦到清末,再到现代,人们从未停下对于《关雎》的探寻,在《关雎》的释义方面更是有古今多位学者进行阐述,基于解读人的文化语境不同,对于《关雎》主旨的阐释也有各种各样的说法。从先秦孔子的以色喻礼说到今古文学派的颂美与讽刺之争,到毛诗序、郑玄、孔颖达的后妃之德,再到清代的婚歌说,以及现代倡导回归作品文学性的恋歌说等等,关于《关雎》主旨的解读可以说是一个开放性的命题,而在不同的翻译版本中,译者也赋予了关雎不同的思想主旨。

许渊冲在其英译《诗经》的前言中说:“庞德是理雅各之后第一个把《诗经》译成自由体的诗人。他的译文于1915年在剑桥出版,1945年在哈佛大学出版社重印。他认为译诗是个创造性的问题,他的译诗经常被当作创作而选入近代英美诗选,影响很大,但译文错误很多,不能算是佳译……庞德和韦理都不知道:译诗如不传达原诗的音美,就不能保存原诗的意美。”庞德所翻译的《关雎》并没有照搬原诗的格式,相比较于外在形式,庞德翻译版本显然更加注重于体现诗歌的原意。

原文:

关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。

庞德译本:

“Hid!Hid!”the fish-hawk saith,/by isle in Ho thefish-hawk saith。

庞德译诗开头两个字Hid!Hid!翻译得相当巧妙,如果单看Hid这一实义单词,便可以理解为是“隐藏、遮蔽”,颇有含情少男少女半遮半掩吐露真情之意;而若是把Hid理解为象声词,则其后fish-hawk的叫声也并无不妥,由此一词双关,兼顾到了原词“关关”的不同解释。将《关雎》细细读来,不难看出“关关”深层意义本来就与全诗“求之不得”的情绪有说不清的联系,而译者只是把它明确地摆到了读者面前。

此外,译文中的hid还可以有另一意义,那就是头痛一失眠一抑郁综合症,从而更明确地把爱慕者的爱之深切展现出来。而通过对庞德译本主角选用的单词我们便能看出其主旨所在。

原文:

关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。

庞德译本:

“Hid!Hid!”the fish-hawk saith,/by isle in Ho thefish-hawk saith:/“Dark and clear,/Dark and clear./So shall be the princes fere.”

庞德将主角“君子”翻译为“prince”,即王子,显然,庞德在这里将《关雎》看作是王公贵族之间的求爱之作,和郑玄、孔颖达、朱诚咏等人所定性的“慕后妃之德,之说无甚差异。且无独有偶,和庞德相类似,理雅各同样把《关雎》的主角定位为贵族。

理雅各译本:

Guan-guan go the ospreys,/On the islet in the riv-er./The modest,retiring,virtuous,young lady:/Forour prlnce a good mate she.

在理雅各的翻译版本中,《关雎》中重要的两个主角,即淑女和君子的選词颇有意思。“窈窕淑女”在《关雎》的原诗中指“美丽而有品行的女子”,“君子”则指代的是王公贵族或直接便是最高统治者。理雅各将“淑女”译成“modest,retiring,virtuous,young lady”,将“君子”译成了“prince”。撇去前面的修饰成分不提,理雅各用lady却是有些不太恰当的,因为lady除了女士的意味外,更多用于称呼夫人即已婚女性身上,由此一来,本是浪漫的求爱便有了出轨之嫌。因此理雅各这样的译文,多少有些失去了原文想表达的意思。而观之许渊冲先生的版本,主角的选择则偏向现代所倡导的“恋歌说”。

许渊冲译本:

By riverside are cooing/A pair of turtledoves:/Agood young mail is wooing/A fair maiden he loves.

对于“关雎”一词的翻译,不同于庞德的fish-hawk和理雅各的osprey,许渊冲选用了“turtledoves”,turtledoves有两个不同的含义,一是斑鸠,二则亦可翻译作恋人,统观《关雎》全诗,许渊冲如此选词恰与爱情主旨暗相贴合。然而,许渊冲将“君子”译为“A good young man”,将“窈窕淑女”译为“A fairmaiden”,“窈窕淑女”指的是美好的女子,侧重在品行良善,而fair则更侧重于外表上的美丽。

另外,译文以“a young man”来翻译诗中的“君子”,这和古义是有所区别的,古时的“君子”多指统治者或者是贵族男子,可见在内容上,许渊冲也发挥了译者的创造性。

(二)《关雎》译本意象的选择差异

意境由多个意象叠加构造而成,在不同的翻译版本中,译者均选择了不同的意象。在翻译中,“意美”是“三美”原则的基础,而追求“意?之美是建立在准确翻译并传达被译文本内容与情感的基础上的。《关雎》作为中国古代优秀诗歌作品,其内容与形式皆与外国作品有着较大的差异,而翻译则要在这种差异中找到平衡点,以最恰当的方式将其文化意象与情感内涵传递而出,从而使得外国的读者也可体会其中的精髓。《关雎》一诗中多意象,而三位译者的意象翻译也不尽相同。

原文:

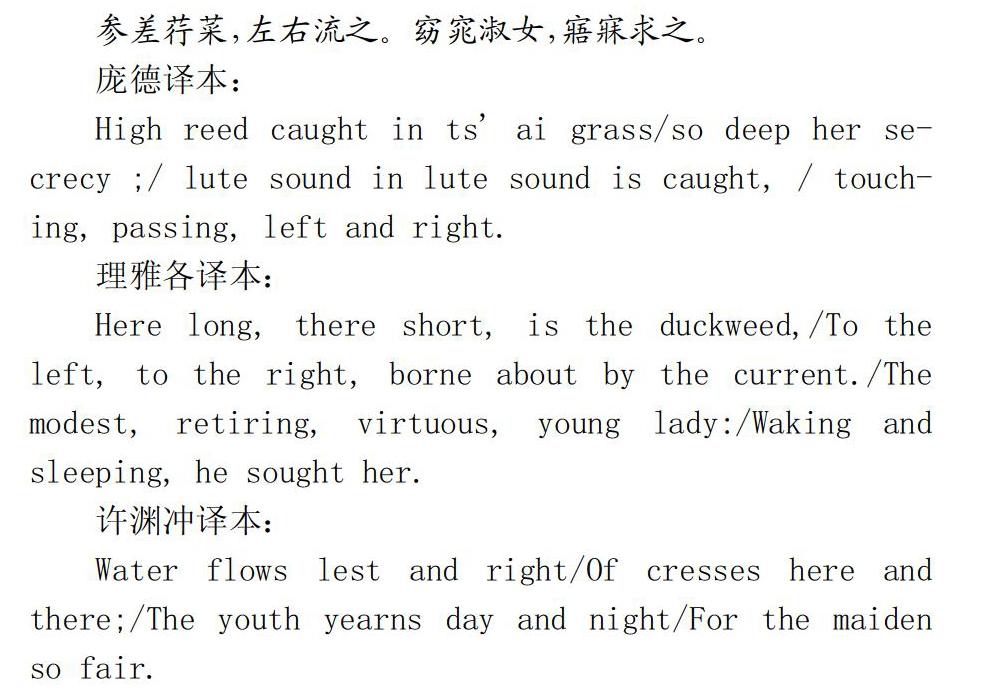

参差荇菜,左右流之。窈窕淑女,寤寐求之。

庞德译本:

High reed caught in tsai grass/so deep her se-crecy:/lute sound in lute sound is caught,/touch-ing,passing,left and right.

理雅各译本:

Here long,there short,is the duckweed,/To theleft,to the right,borne about by the current./Themodest,retiring,virtuous,young lady:/Waking andsleeping.he sought her.

许渊冲译本:

Water flows lest and right/Of cresses here andthere:/The youth yearns day and night/For the mai densO fair.

以意象“荇菜”为切入点,三个不同译本的翻译出现了较大的差异。在《关雎》中,荇菜是一种古代劳动人民日常食用的水生植物,所以如“参差荇菜,左右芼之”等所描写的是其日常劳动图景。

首先,庞德的翻译中,他选用了hi曲reed即芦苇,芦苇是多年水生或湿生的高大禾草,并不可以食用,和原诗相比,如此翻译并不能体现出劳动场景。但芦苇生有大型刷子状圆锥花序,脱落时候丝絮纷飞,同时因其茎直株高,风吹来时摇曳多姿,若单从意境来说,青年男女互相表露爱意,而周遭芦苇随风而荡,亦极具美感。并且庞德的译文并没有遵从《关雎》的原本结构,而是直接将其划分为三个章节,庞德用High reed caught intsai grass来叙述了原诗的“参差荇菜”及其后两行,可见相比较如实翻译,庞德更注重意境的描叙。

再看理雅各的翻译版本,在其译文中,理雅各选用了duck-weed,也就是俗称的浮萍草,和荇菜、芦苇一样都是水生植物,通常被作为家畜和家禽的饲料,若从劳动场景来说,收取浮萍亦有符合之处,但duckweed一词却不如reed一般有美感,而是更容易让人联想至家禽,且理雅各以long、short来描绘大小差距不大的水浮萍也有不妥之处。

再看许渊冲,其翻译为cresses,则类似于直译了,三者较之,庞德的翻译显然更加符合原著意境。

(三)《关雎》译本音韵的差异

音韵和谐显然是诗歌的重要特点,诗歌语言是最讲究韵律的,不同的语言有不同的韵律,单是将汉语和英语相比较,其于音调、声调、韵律等方面的差异便己十分明显了。汉语是声调语言,而英语讲究的是重音。

正如一位学者所说的:“写诗讲求形音义三美,而译诗决不可只满足于‘达意,必须力求传神,首先是必须保留原诗的意义和意境;

其次,在此前提下,还应该字斟句酌地使译诗具有一定诗的形式和一定的韵律、节奏。”《关雎》一诗中,第一章一、三、四行相押韵,而许渊冲译诗一、三行相押韵,二、四相押韵,其在韵律上采用尾韵,并没有使用叠句翻译,从译文中可以看出许渊冲将汉诗中的对偶翻译成为了英文诗歌中的对偶形式,用这种方式来还原古诗的精工对仗。

O bells and drums,delight

The bride so sweet and slender!

许渊冲的翻译并没有改变《关雎》原有的结构形式,仍旧是分作了五个小节,每个小节细分四小句,和原文相差不大,且读来音韵和谐,朗朗上口。庞德对于音韵问题也相当重视,

如在庞德译诗最后一节中,“琴瑟友之”译为“lute soundin lute sound is caught,/touching,passing,left andright.”最后一行的“touching”、“passing”读来犹如春雨滴答,动人心弦,而“left and right”则映照了心神的飘摇、驰荡;是声、意相生的典范;理雅各译文对于韵律的处理则和以上二者有所区别,对于“求之不得,寤寐思服。悠哉悠哉,辗转反侧”,理雅各翻译作“waking and sleeping he sought her/and wak-ing and sleeping he thought about her”,两行相较,词语仅微变而已,且sought和thought在发音上极为相似,仅仅开头的辅音不尽相同,读来缠绵,顿生百转千回之感,一如原诗的“流之”、“求之”、“寤寐”、“悠哉”,讀来亦朗朗上口。

四、世界文学角度下看《关雎》译本的差异

在达姆罗什看来,世界文学的关键在于它概念本身所涉及到的世界性,这是和国别文学相区分的重要一点,文学作品要具备普世性,翻译工作必不可少,康德所言之世界文学乃是指世界范围内的优秀经典文本,他称其为“人类共有的精神财富”。

因而可以称之为世界文学的作品至少需要具备两个方面的特质,一是其所传达的价值观念可以被不同文化的人们所接受,即该作品是“人类共同拥有的”;

二是其内蕴价值丰富,即人类的“精神财富”,可历经时间淘洗而毫不褪色。

《关雎》无论从何种方面看来都具有极高的价值,其所传递的真挚情感令人动容,然而其若要上升为世界文学,就必须有更加广阔的流动范围,为了达到这个目的就必须要借助翻译来打破语言的限制,而不同译者对于作品的翻译又会存在差异。

正如达姆罗什所认为的,世界文学是源文化与东道文化椭圆形折射的结果,由于受到各自时代语境与翻译者本人主体性的表意性需要,理雅各、庞德以及许渊冲三人都翻译出了符合其当下语言环境的优秀作品,他们都对文本进行了不同形式的创造性翻译。这使得《关雎》翻译的形式与意义不断得到新的、有机的融合,产生翻译陌生化效果,从而进一步加强了《关雎》成为优秀的世界文学的文学性。这说明中国古典诗的英译文之所以能进入英美世界的世界文学的视野,是因为在由源文化与东道文化的亚文化形态共同建构的新的语境架构中,译者对原诗进行了折射性的翻译诗学阐释,二者恰恰促成了其英译文的世界文学性的动态生成。庞德的译者主体性尤为突出,除去更改《关雎》原有形式结构外,他还创造性地更改了诗歌的内容,如其中的fish-hawk成为了诗中的讲述者,“窈窕淑女,君子好逑”一句也是由其说出,且fish-hawk为猛禽,由其作为传达爱意的使者实有些不妥;理雅各译文遵循了毛诗的解读,也参考了朱熹的注解译诗标题采用音译,而全诗以第一人称复数视角来称赞君王与贤良后妃的美满爱情结局。译诗将“窈窕淑女”翻译为“modest,retiring,virtuous,young lady”,选用的词汇都是称赞后妃德行的,并没有涉及到女主角的外貌描述,并且从篇章看,理雅各译诗分为三节,第一节四句,后两节各八句,这和毛诗序的分章法是一样的。理雅各自认为自己的翻译目标是“给出一个能传达原文意义的译文,不添加,不解释,尽己所能做到这点。”他个人倾向于“尽量直译”,认为译者不能忽视《毛传》这样传统的诗经 7 阐释。作为一名传教士、汉学家,理雅各尊崇中国典籍的传统权威解读,理雅各对于《关雎》的翻译实际上是遵循于毛诗序的,其有明显的尚古倾向,但在细节处理上也加入了自己的主张。许渊冲的《关雎》译本被认为是最忠实于原著的翻译版本,但许渊冲的翻译不是没有创造,而是创造很多,举个最简单的例子,在译诗中少年爱慕的对象是美貌女子,而非原诗的美德女子。

此外,许译在意美的传达方式上根本有别于原诗。诗译sodeep inlove,so deep(爱之深深)是爱慕者抽象的情感,而原诗“悠哉悠哉,辗转反侧”则通过具体实在的意象来反映爱慕者眼中的漫漫长夜。

从三者《关雎》翻译版本差异中可以看出,“关雎”英译文的分歧建立在其原诗解读的差异之上,但也有所差别,且译者的国别差异也影响到了译文。外国人的译本中有相当一部分人以传统的诠释为权威解读,无论在题旨或分章中都体现出传统研究的特征,但在细节上有变通。而中国人或华人译本则全部按照现代解读来确定题旨与结构。而且,在结构、语义、叙事等层面,外国人的译本体现出多样化特征,而中国人或华人译本则比较统一。翻译作品是翻译者基于本身文化背景前提下对原文的再创造,和原文必然存在着一定的差距。正如达姆罗什所说,“世界文学的阅读和对它的研究是固有的‘超然解读;与作品展开一种不同的对话。这种对话不是去识别或驾驭文本,而是有距离和差异的对话;我们与文本的相遇不是发生在源文化中心,而是相遇在充满了由来自不同文化、不同时代的作品形成的张力的场域中。”

随着科技的日益发展,跨国别跨文化的交流已经变得越来越便捷,而不同文化之间的交流需要的是交流双方的共同尊重与相互理解,即世界视角的问题,闭门造车与固步自封绝不适合当下的环境,唯有多交流才能进溅出更多思想的火花。因而世界文学是一个值得我们去探索的领域,处于尴尬边缘化状态的中国文学也亟待发展的机遇。