(河套学院,内蒙古 巴彦淖尔 015000)

一、“蛮汉调”一称是侧重歌种诞生后的最终结果呈现的命名

汉语中的“蛮”字,是汉族人以中原为中心用来指南方异族的、带有贬义色彩的称谓。清代,满族等北方民族用“蛮”字来称呼长江流域以南的汉族穷苦劳动人民。“蛮”字进入蒙古语中是属于外来语的成分,是借来的汉语词汇,用以来称呼南边过来的雇工,“蛮汉”一词就此而产生。以“蛮汉”命名的山川名也有,在内蒙古和山西、陕西交界的地方有东西走向的山脉被命名为“蛮汉山”,以此山为界也便是塞外和中原之别了。“蛮汉调”的称谓由来也就是南边来草原上的汉族雇工的民歌调子。

蒙汉两族人民的杂居也必然带来民族文化的交融,两个民族的民间音乐文化的交融也是必然趋势,蒙汉民歌交融的社会环境已经形成,产生新的歌种也就不意外了。以蒙古族为主体的草原文化对汉族人的歌种产生了浓厚的兴趣,并且是认同的态度,“蛮汉调”名称的由来大致就是如此了,南来的汉族雇工来到草原受雇于蒙古族的王爷、牧主和富庶的牧民,在劳累之余其娱乐的方式大多是唱起家乡的歌,以慰藉思乡之情,此是其一;其二,雇佣的时间久了也学会了蒙古族的曲调,但在蒙古族的语言上不能掌握,故而取其旋律与自身汉族的旋律进行融合后再用汉语歌词演唱出来,这种歌曲的旋律深受草原人民的喜爱,但又是草原人民所不曾听闻过的,故而,草原人民直接将其命名为“蛮汉调”。至于这种称谓是否具有褒贬性已是历史性的话题,但细细思来,从蒙古族音乐史上看,蒙古族对他族文化的包容性及兼收并蓄的特点,以及最后以多元文化著称的蒙古族音乐,这种称谓没有贬义色彩的,只是命名主体是谁的问题而已。赵宋光先生为赵星先生所著的《蛮汉调研究》(2002年4月第一次印刷)一书中做序时这样描述蛮汉调称谓的产生:“有趣的是,歌种的创造者对别人称之为“蛮汉调”并不表示抗议,而是和气地认同了。从中是否可以觉察到汉族劳动人民不讳自嘲的幽默感呢?”(《蛮汉调研究》赵星著第4、5页)

与蒙古族的民歌曲调而言,这时的“蛮汉调”曲调来源有两类:一是汉族雇工自身带来的晋陕民歌曲调,如《天下黄河几十几道湾》;二是融合蒙古族曲调之后用汉语歌词演唱的歌曲,如《王爱召》等。“蛮汉调”名称的诞生是草原人民对草原上“新音乐”文化的认同,他们命名的侧重点也侧重于这种歌种的最后的生成结果,是从草原文化、草原人民作为主体的角度出发,故而“以谁制造就以谁命名的方式”来加以命名,称之为“蛮汉调”,这也体现出草原人民对外来文化的包容性与认同性。

二、“蒙汉调”一称是按照“蒙歌汉唱”旋律“迁移”的方式命名的

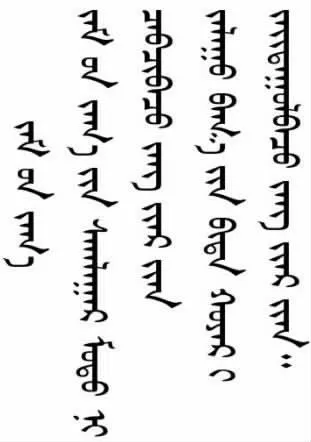

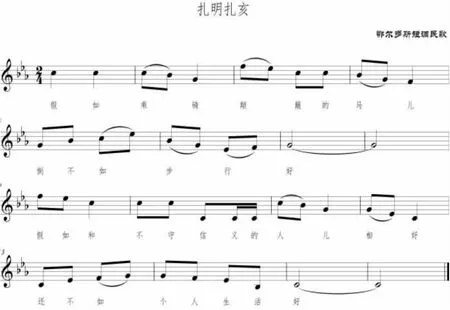

“蒙汉调”的命名是上述“蛮汉调”两种曲调来源中一种曲调来源的命名,即,侧重于蒙古族民歌歌词上的“汉语化”与蒙古族民歌曲调上的“汉族化”。实际上,“蒙歌汉唱”式的歌曲演变分为两个阶段,第一阶段是“汉语化”,将蒙古语翻译为(或直译或意译)汉语其旋律不发生变化;第二阶段是“汉族化”,歌词上已是纯粹的汉族方言化语言,并且为了适应方言歌词的需要旋律上也进行了较大的变动,与原来的旋律形成了“母体”与“变体”的关系。如《扎明扎亥》衍变为《打鱼划划》、《十五岁的姑娘》衍变为《王爱召》、《阿拉腾达日》衍变为《妹妹把真心交给你》等等。以鄂尔多斯蒙古族短调民歌《扎明扎亥》(歌名是蒙古语的直接汉语“音译”翻译为“路旁的”)为例,下面是它的蒙文“母体”歌词和它的“母体”旋律下的汉语歌词版,由于歌曲的旋律一样,现将蒙文歌词单独呈现,如图1所示:

图1

歌词大意为:路旁的榆树即是砍掉以后,它们性格也不会改变;相爱的我们即是分开以后,我们的爱也不会改变。下例是本首歌曲的第二段歌词的汉译版本。下例是将蒙文歌词翻译成汉语之后版本,两者之间联系是旋律不曾改变,两者之间的区别是蒙语歌词已被翻译为汉语歌词了。

谱例一:

上例说明了“蒙歌汉唱”式的第一个阶段——汉语化阶段,当然,这个阶段也经历一定的历史时期,根据1959出版发行的《蒙古族民歌500首》记录,首先是歌曲名称的变化,从母体歌名音译为汉语“扎明扎亥”是第一步,然后,由“扎明扎亥”根据歌曲表现的内容(表现爱情的主题内容)意译为“还是不相识的好”,这样一步一步才最后形成以汉族方言为主体,并以汉族生产方式和交通工具来综合命名,以此为歌曲名称形成最后的歌名“打鱼划划”。

第二个阶段“汉族化”阶段是在“母体”旋律的基础上进行了词曲的变化,见上例内蒙古乌拉特前旗地区的民歌《打鱼划划》,这首歌曲是上例《扎明扎亥》的变体,母体与变体的联系在于表达以爱情为主题核心思想没有变;区别在于旋律上以母体版本为框架而进行了“延展式”的变化。歌词的改变直接导致了旋律的改变,汉语方言的衬词、叠词数量的增加是旋律改变第一要素,比如歌词中的“哟”“咿哟”“呀”“水面面”“海海漫漫”等等,汉语的叠词构词手法在蒙古语中是不存在的,语言是制约旋律发展的最重要的要素,这也是变体中的旋律比母体中的旋律复杂的最主要原因。

谱例二:

母体与变体中的旋律基本框架音和起伏走向并未改变,变体是在保留母体框架音的基础上,根据汉语方言的特点对母体旋律进行了“加花”式的变奏。两者在曲式结构上的变化,在于乐句的小结数上发生了变化,由原来的四个乐句每句四小节(4+4+4+4)的乐句模式变换到了四个乐句第一、三句四小节,第二、四句三小节(4+3+4+3)的句式结构。上面一个歌曲三次版本的变化,也正是之所以称之为“蒙汉调”的缘由所在。

三、“漫瀚调”一称是依据其诞生地准格尔旗的地貌特点命名

据王世一、柳谦、张皇等编著的《漫瀚调》(1993年3月人民音乐出版社出版)一书中解释其称谓的由来是蒙古语“芒赫”的音译,意为沙丘、沙梁、沙漠。漫瀚调也就是沙梁调、沙丘调。这一称谓是根据歌种产生地准格尔旗的地貌特点给此歌种命名的,因为准格尔旗位于鄂尔多斯高原腹地,沟壑纵横、丘陵频起,沙丘迭连,故此有按地貌特点命名一说。这一种称谓从曲调由来及其历史演变和赵星老先生所著的《蛮汉调研究》是一致的,都尊重同一种曲调的历史发展但名称不同,这两种称谓实则是从蒙汉两个民族的不同认同点出发的,“蛮汉调”是蒙古族同胞对南来汉族雇工的自创型曲调的认同,属于这一曲种的早期阶段;“漫瀚调”是从汉民族自身出发而命名的,这应该是这一曲种的中后期阶段了,南来的汉族雇工及其后代儿孙,在物质生活及经济来源相对稳定在鄂尔多斯高原一带后才开始的一种文化自觉的表现。

四、结语

总的说来,这一歌种的三种不同称谓——蛮汉调、蒙汉调、漫瀚调,其命名侧重点与南来汉族人为谋生的迁移活动相关、与曲种本身及蒙汉民族曲调交融的历史演变进程相关、与物质生活稳定之后的精神文化追求及文化自觉又息息相关,这也就不难理解其有三种名称称谓了。