(武汉理工大学 艺术与设计学院,武汉 430070)

死亡是一个人生命的结束,是每个人都无法规避的现实。随着人们对于死亡的不断探索,以及宗教观念的影响,人们相信人是有灵魂存在的,并且人死后,灵魂会到另一个世界,或是“转世轮回”“天堂地狱”等。由于这种观念的不断演变,人们对于丧葬仪式也更加重视,继而产生了各种各样的陪葬明器。魂瓶则是作为这样一种陪葬明器而出现的,因在一些出土的魂瓶中发现有谷物,故又称为“谷仓罐”。三国时期的王肃在《丧服要记》中说:“五谷囊陪葬,起自伯夷、叔齐不食周粟而饿死,恐其魂之饥也,故设五谷囊。”由此我们可知陪葬魂瓶这一习俗始于商朝末年,伯夷和叔齐兄弟二人谏周武王伐封无效后,耻食周粟,双双饿死。因此,在人死后,将一些谷物放置于魂瓶之中然后陪葬,使灵魂不再饥饿,表达生者对亡魂的敬畏和安抚,魂瓶在此观念的影响下不断地演变发展。

一、辽代魂瓶

魂瓶作为一种用于丧葬而作的随葬物品,是人们对于亡灵安宁、生者平安的特殊期许,希望在死后的世界灵魂能够依然有食物,免亡魂饥饿。虽然在不同时代和文化背景下人们赋予魂瓶更多的含义,但其中不变的是对于亡灵在死后世界的美好期许。辽代魂瓶在器型上,继承了唐代北方地区塔式罐的造型。唐代北方地区的塔式罐作为一种明器,通常由塔式盖、罐、底座三部分组成,一般是陶制,装饰主要是以贴塑为主,并且施以彩绘,形制大小一般为半米左右。辽代魂瓶和唐代北方地区塔式罐一样,有三部分组成,分别是顶部、器身、底座,其材质也多为陶制,大多为彩绘陶器和灰陶器,但是在器物形制大小方面,辽代魂瓶与唐代北方地区的塔式罐比较而言,辽代魂瓶形制则更庞大,大小多为一米以上。同时,辽代魂瓶在继承唐代北方地区塔式罐造型基础上与本民族的一些陶器造型和装饰风格相融合,形成自己独具特色的魂瓶样式。

二、辽代魂瓶的造型与文化内涵特征

魂瓶在不同时代、不同民族、不同地域,会呈现出不同的器物造型与装饰风格,在不同的器物造型与装饰风格背后则隐含着不同的文化寓意。如在魏晋南北朝时期,其造型是一个大罐和四个小罐,整体共五个罐,在一定程度上隐含了“五行”的思想,太平永安年间,装饰多为佛僧形象的堆塑,体现了当时佛教地位上升的文化背景。辽代魂瓶在独特造型的背后,也隐含了一定的文化内涵。(一) 辽代魂瓶特征

辽代魂瓶在整体形态上呈现为塔式,造型结构通常由三部分组成,在三部分的造型上,因装饰手法不同,具体造型形态也各有不同。分别是灰陶素面的塔式魂瓶和贴塑彩绘的塔式魂瓶,这两种采取不同装饰手法的塔式魂瓶,是已出土辽代魂瓶的基本造型器型。辽代魂瓶在形制大小上整体都较为庞大,大多尺寸为一米左右,与之前其它时期已出土魂瓶相比,其形制上整体是最大的。与其器形相似的唐代塔式罐相比,辽代魂瓶的尺寸比唐代塔式罐的尺寸大了一半左右。例如,以山西大同市龙新花园墓出土的辽代灰陶塔式魂瓶为例,其通高99厘米,底径46厘米;而唐代薛莫夫妇墓出土的塔式罐,其通高仅为66.5厘米。

辽代魂瓶在装饰风格上,灰陶类魂瓶多为素面,无装饰,整体简洁。彩绘塔式魂瓶多装饰有复杂的兽面贴塑、人物类贴塑、植物类装饰和各类形状的镂孔装饰。不同的装饰则有不同的寓意,如复杂的兽面贴塑装饰体现了辽契丹族的宗教信仰,契丹族信仰萨满教,在萨满教中认为兽能够辟邪,并且指引他们通往天上。如山西大同市龙新花园墓出土的辽代彩绘塔式魂瓶,在器身的贴塑上,采取了大量兽面纹贴塑。

(二) 辽代魂瓶三层式造型

不同时期的魂瓶在造型结构上也各有不同,三国两晋时期的两层式堆塑魂瓶、唐五代时期南方地区的两层式粮婴瓶和北方地区两层式与三层式皆有的塔式罐、两宋时期的两层式皈依瓶和三层式的长颈堆塑魂瓶,而辽代从目前已出土的所有魂瓶来看都为三层式造型结构。我们可以通过将辽代三层式魂瓶的标准器造型与同时期宋代三层式魂瓶标准器进行对比,从而探索辽代魂瓶的三层式造型特征。1.第一层

在此统一采取从上到下的论述分析,辽代彩绘魂瓶的第一层,通常造型为莲花盆状,上面大多为莲花类装饰。莲花纹饰通常有两种释义,一种是代表荷花本身的“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”的高洁品质,另一种是,由于佛教在中国的不断发展,将莲花又作为一种佛教教义的象征。在辽代魂瓶上进行莲花贴塑与绘制,既表现了对于墓主人高洁品质的赞扬,也是一种对佛教教义的认同与信仰。辽代魂瓶中出现这种莲花纹饰的装饰手法,体现了辽对汉人传统品质的认同以及对佛教教义的吸收。例如大同市许从赟夫妇合葬墓出土的辽代彩绘魂瓶(图1),在第一层莲花盆造型的外壁上,等距离的贴塑有九个莲瓣,莲瓣外围有绘制黑色的莲瓣纹。

宋代三层式魂瓶,第一层是可分离的瓶盖,在瓶盖上多有动物类的独立圆雕(图2),这些动物圆雕通常是在道教教义中常出现的动物类型,它们有特殊的寓意,但是大多都是体现道教的“引魂升天”之意。例如宋代影青魂瓶第一层瓶盖部分,整体造型呈现为锥帽形,在瓶盖的顶部立着一只飞鸟,瓶盖的下部为平折沿,平折沿上附着空心小圆柱。这种飞鸟在道教教义中通常是作为一种牵引鸟,能引领人升天。

2.第二层

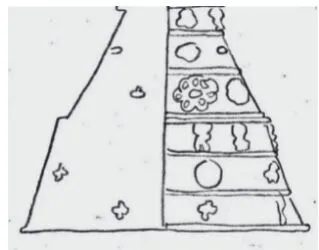

辽代彩绘魂瓶的第二层是器身部分,通常整体形态呈现上小下大的喇叭造型,并且有着大量不同形式的贴塑,如兽面、花纹等。使用兽面装饰魂瓶是源自于契丹族信奉萨满教。萨满教崇拜自然山川,并且有浓厚的原始宗教色彩,野兽凶猛能够驱邪保护灵魂不受侵扰。这种兽面的装饰在辽代出土的其它“明器”中也有出现。在许从赟夫妇合葬墓出土的辽代彩绘魂瓶的第二层器身部分的四个贴塑模制兽面,其兽面造型瞠目露齿,十分的凶狠,守卫着墓主人的灵魂。(图3)

宋代三层式魂瓶中的第二层为魂瓶颈部,其颈部十分颀长与辽代魂瓶第二层上小下大的喇叭形造型完全不一样。第二层的装饰贴塑通常以道教教义中形象为主,和一些祥云纹贴塑为辅。这种长颈型造型,是宋代道教的普及和走向世俗化的标志,民众信奉道教希望“得道成仙”的社会风气下形成。瓶身颀长颈部则是死后灵魂缓缓走向天际的过程,大量道教教义中形象则是对人死后灵魂的一种庇护。宋青白釉魂瓶的第二层为长颈型,瓶颈整体装饰有丰富的堆塑,其上方贴塑缠绕飞龙,下方贴塑道教中12仙人形象环绕着瓶颈(图4),同时在瓶颈周围还有一些祥云纹饰(图5)。整体隐含了引魂升天的美好愿望。

3.第三层

辽代彩绘魂瓶的第三层为底座部分,一般整体造型呈现圆形覆盆状,有大量繁复的贴塑在底座部分,绘制蔓草纹、卷云纹、花纹等纹饰进行装饰。这种对于第三层进行大量装饰的形式,在之前的三层式魂瓶造型中很少出现,无论是辽代魂瓶继承的唐代北方地区塔式罐还是与其同时期的宋代魂瓶,都没有出现过第三层大量装饰的形式。山西大同市龙新花园墓出土的辽代彩绘塔式魂瓶,在第三层贴塑有4个圆形高雕兽头,两层仰莲瓣,呈莲花盛开状,花瓣重叠错落分布,外层花瓣上绘有云纹,内层花瓣上塑有力士,力士一手插腰,另一只手抬起做托举状,两腿呈蹲立状,其间绘有火焰状纹饰。许从赟夫妇合葬墓出土的辽代彩绘魂瓶同样在第三层有大量装饰,贴塑着呈现四个托举重物状力士,在四托举力士的中间等距离间隔着镂孔,四周也同前两层一样绘有蔓草纹、卷云纹、花纹等纹饰进行装饰。(图6)

宋代魂瓶第三层通常为瓶身腹部,其整体造型腹部略鼓,素面无装饰纹样,造型简洁(图7)。例如以清江县南宋夫妻合葬墓出土的两对魂瓶瓶和1979 年丰城县南宋咸淳八年墓中出土的一对影青魂瓶为例,这些三层式魂瓶在第三层都是素面无装饰。但是宋代三层式魂瓶这样的装饰手法并没有影响整体和谐性,魂瓶上两部分和第三部分瓶身具有鲜明对比,有节奏感,这也是汉人魂瓶一直以来对魂瓶最下部的无装饰特征。

>图1 辽代彩绘魂瓶

>图2 宋代影青魂瓶

>图3 辽代彩绘魂瓶线稿

(三)辽代魂瓶文化内涵分析

1.丧葬文化死亡一直是人类不断探索的话题。但在不同民族、不同时代,又各自对死亡有独特地理解,因此在不同地域、民族都有不同的丧葬习俗。契丹与汉族,在丧葬习俗上也各有不同,正是因为丧葬习俗不同,导致了二者在明器制作、使用功能、形制等方面也各有不同。

辽是由契丹族所创立,契丹族最初原始葬俗,主要是采取先天葬,再火化的形式。如在《北史·契丹传》中有一些记载即“以其尸置于山树之上,经三年后,乃收其骨焚之。”这一丧葬习俗反映了早期契丹族较为原始的一种生活方式,即经济生活以游猎为主,因此契丹早期并没有墓葬这类丧葬形式,契丹人通常将遗骨火化后埋葬于木叶山(木叶山又称为黑山)。但是随着契丹族实力不断发展与壮大,并且建立了自己的政权辽朝,原始的天葬风俗渐渐地更改,契丹人也开始造坟墓,修陵墓,但是其火化的丧葬风俗仍然被延续。契丹人大多数是先采取火化,然后再进行墓葬,如在《山西大同辽墓发掘简报中》所述“葬具为一长方体石棺,长约0.5米,内有少许骨灰。”而对于火化后骨灰的放置上,则形式多样,有的是放置于一些独特的器皿或者是石棺之中,有的是被散放于墓室主室的尸台上或墓室正中央。综上所述,契丹丧葬文化,特别是其传统的火化风俗,可以推测辽魂瓶既可能是一种陪葬的明器,也可能是用于装骨灰的明器,这也许是辽代魂瓶的独特功能。

2.宗教文化

魂瓶的发展与演变在一定程度受到了宗教影响,例如在魏晋南北朝时期受到佛教影响,宋代受到道教的影响。辽代魂瓶则是受到契丹传统宗教萨满教和汉地佛教的影响,致使辽代魂瓶的独特性。

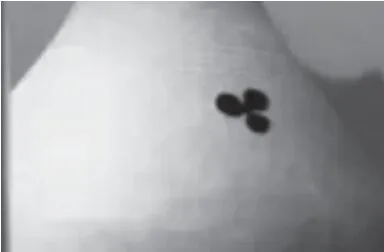

契丹族作为辽的统治阶层,它们的宗教观念影响着整个辽的宗教观念。契丹是在北方的游猎民族,他们从原始社会到奴隶社会再到封建社会仅仅只经历了一百多年的时间,因此她们保留许多原始宗教信仰,他们信仰萨满教,崇拜鬼神之说,以及祭祀和占卜等。并且将宗教信仰与他们的日常生活融为一体。“契丹人相信灵魂不灭,深信人在死后也像生前那样生活。”并且认为人死后灵魂要归黑山的说法,无论死在何地,或者是采取了怎样的方式进行墓葬,但是他们的灵魂最后一定要归属于黑山,并且他们每年都有祭黑山的传统。正是因为他们相信灵魂不灭,死后归山的说法,因此在墓葬的明器魂瓶上,他们有着独特地装饰手法,如大同市许从赟墓出土的灰陶魂瓶,在魂瓶肩部和底座有着花瓣形小镂孔(图8~9),这种小孔形的装饰在之前的魂瓶装饰并没有发现,而这种小孔则印证了为了魂归黑山,不死不灭,灵魂可以通过小孔逃脱魂瓶的禁锢。

>图4 宋代影青魂瓶

>图5 宋代影青魂瓶

>图6 辽代彩绘魂瓶线稿

>图7 宋代影青魂瓶线稿

>图8 辽代灰陶魂瓶肩部

>图9 辽代灰陶魂瓶底座局部

三、结论

辽是一个文化多元化的王朝,善于吸收和学习不同的文化,随着辽不断发展与壮大,更是逐渐形成了完善的体系,去吸收借鉴不同的外来文化,并将这些文化与自己的文化相结合,共同发展,促使自己的文化焕发新的活力与光彩。辽在建国以后不断接纳吸收汉族各类文化。辽代魂瓶初始是通过吸收汉族传统丧葬文化,使辽从传统的天葬再火葬,转变为先天葬再墓葬或直接墓葬的形式。并且将魂瓶这种明器引入陪葬品中,借鉴了唐代塔式魂瓶的基本造型,又结合本民族文化进行改造,形成具有自己特色的魂瓶,使辽代魂瓶有了新的寓意与功能。在宗教上,辽吸收了佛教文化,并将佛教文化与萨满教文化进行相互连接,将一些具有佛教元素的形象运用在魂瓶装饰造型上,使辽代魂瓶在装饰造型上呈现出多元化,不仅有萨满教中野兽的形象也有佛教中莲花、力士、童子等形象。

辽魂瓶吸收各种文化的同时将其与本民族文化特色相结合,呈现出了辽代魂瓶既与中原魂瓶有相似性,也有自身独特的造型和意蕴。■

图注:

图1:辽代彩绘魂瓶,高188厘米,现藏:大同市博物馆

图2:宋代影青魂瓶,高70厘米,现藏:淄博市文物局

图3:辽代彩绘魂瓶线稿(第二层局部)

图4:宋代影青魂瓶(第二层局部)

图5:宋代影青魂瓶(第二层局部)

图6:辽代彩绘魂瓶线稿(第三层局部)

图7:宋代影青魂瓶线稿(第三层局部)

图8:辽代灰陶魂瓶肩部

图9:辽代灰陶魂瓶底座局部

注释:

①宋高承.事物纪原[M].北京:中华书局1989:478.

② 贾洲杰.契丹丧葬制度研究[J].内蒙古大学学报,1978(2):52.

③王银田、解廷琦、周雪松.山西省大同市辽军节度使许从赟夫妇壁画墓[J].考古,2005(8):39.

④ 黄凤岐.辽代契丹族宗教述略[J].社会科学辑刊,1994(2):99.