(广东文艺职业学院,广州 511400)

南粤古驿道是历史上岭南地区用于传递文书、运输物资、人员往来、经济文化交流的通路①,包括水路和陆路,官道和民间古道。它们是军事之路、商旅之路,也是民族迁徙、融合之路,更是广东历史发展的重要缩影和文化脉络的延续。驿站在古代是供古驿道使用者旅途休憩、交通换乘的场所,是重要的历史文化遗产和古驿道公共设施的组成部分(图1)。而今的驿站指供游客在古驿道使用中途进行休憩、交通换乘等活动的场所,是古驿道服务设施的主要载体。

一、古驿道驿站的基本属性

(一)历史文化性

作为古驿道历史遗存的组成部分,古驿站承载着历史文化信息,对于研究古驿道的历史、丰富古驿道文化具有重要价值。驿站在修复、重建与新建过程中,涉及对古驿道历史文化的保存、融合与转译,使得古驿道人文信息在经过时空变换后得到延续与扩展。古驿站中设置有古驿道历史文化的说明与宣传设施,有利于古驿道文化的传承与发展。(二)服务性

驿站往往结合交通接驳点设置,承担了人流集散与交通换乘的功能。驿站设有接待厅、信息咨询处、休息区、卫生间和售卖区,大型驿站附带广场和庭院,成为游览者的休息站、信息站和补给站。驿站配备的消防安全设施和医疗急救设施,保障了游客的安全。(三)景观性

>图1 南粤古驿道驿站

驿站以建筑的形式存在,具有结构美、造型美和材料美,呈现出一定的艺术特色。驿站处于古驿道自然环境中,与景观要素结合,以整体的方式成为古驿道的兴奋点,其塑造的景观层次与序列丰富了古驿道游憩过程中的景观视觉体验,影响了古驿道环境建构的设定形式。在限定区域内,驿站的建筑形制具有共性,成为景观空间中的标识性符号,提升了景观空间的可识别性。驿站的空间形态、布局及其植物景观设计影响古驿道使用者对整体环境的感知,强化古驿道的场地归属感。

二、古驿道驿站存在的问题

由于年代久远,不少古代驿站出现不同程度的损坏,使用功能几近丧失,有的驿站甚至在岁月的洗礼中消失。少量保存较好的驿站功能单一,舒适性较差,无法满足现代人的多元化需求。一些驿站在修缮过程中,没有采用科学合理的方式,原有的面貌被改变,失去了历史原真性,违背了修旧如旧的初衷。新建的驿站缺乏系统化的规划,没有形成层级化与网络化的驿站服务体系,在设计与施工过程中,没有考虑生态性与低碳性原则,对古驿道生态环境造成一定破坏,且维护成本较高。不少新建驿站内部基本设施简易,功能方面缺乏对人群需求的考虑,缺乏人性化设计,影响了驿站的实际使用率。对驿站的管理较为缺乏,无统一系统管理,无定期定点的检查清洁,为了规划改建反复拆除重建导致浪费资源,使得驿站最终变为既不美观又无用处的摆设。同时,驿站在新建过程中,缺乏对地域文化的思考,过于现代,缺乏地域文化气息,同质性趋向严重。三、古驿道驿站的设计方法

(一)生态性设计

古驿道驿站的设计应坚持绿色设计的理念,充分考虑驿站与生态环境之间的关系。对驿站选址地带的古驿道本体及附近环境进行生态敏感度分析,以此提出科学合理的驿站设置方案,保证驿站服务功能的长效性。对于生态脆弱的地带,尽量不进行驿站的设置或低密度设置。建设过程中应充分考虑驿站的规模、材料、施工、维护等要素,最大限度减少对环境的干扰。对于生态良好的地带,可以考虑驿站与景观的融合,丰富景观的层次感与色彩表情,使驿站与景观作为一个整体成为兴奋点。1.保护、改建、扩建

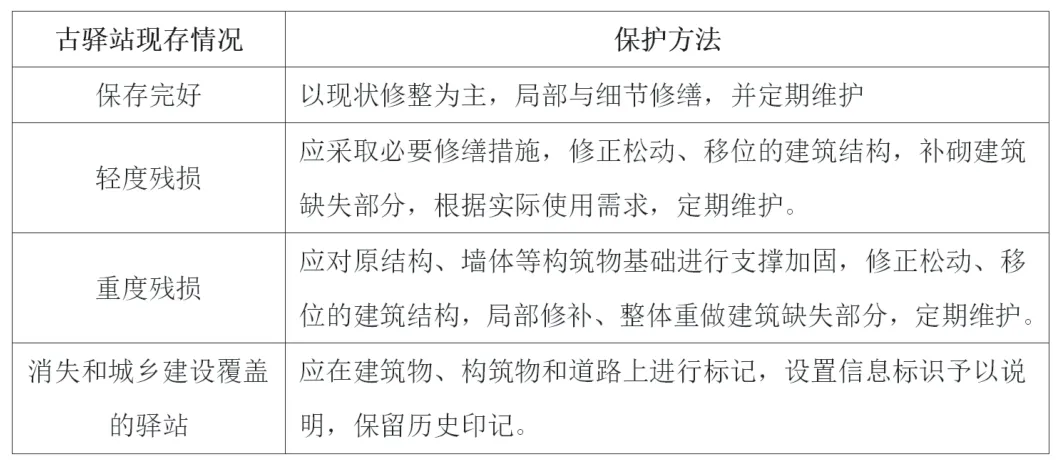

驿站的建设应首先考虑对原有设施的利用,包括古驿站、古驿亭、绿道驿站、景区服务站等。古构筑物由于年代久远,难免存在不同程度的损坏,应根据其损坏程度进行保护。扩建、改建构筑物的,应严格控制其数量与规模,禁止擅自使用现代风格材料修复本体,应在高度体量、色彩、材质等方面与古驿道风貌协调。(表1)

>表1 古驿站保护方法

2.低碳式

结合古驿道所处环境的经济、文化与气候环境等因素,最大程度节约驿站建设与维护的资源,保护环境。根据光照情况,调整建筑朝向增加驿站接触光照的时长。利用环保水泥、木塑材料、复合金属材料等可循环、可回收的材料建设驿站,降低对生态的破坏。例如,可使用硅酸盐保温材料吸收热量和防水防火。运用加气混凝土多孔材料吸收余热,降低热扩散和热辐射,减少驿站内部资源的消耗。利用太阳能、风能和水能为驿站提供能源,控制驿站的通风系统调节室内温度。同时,驿站的低碳式设计除关注建筑本身的绿色环保外,还应考虑驿站在使用过程中产生的污染,对于规模较大的复合型驿站,可安置污染物分解、净化与智能化资源收集装置,将废物产生与排放控制在标准之内。

3.地景式

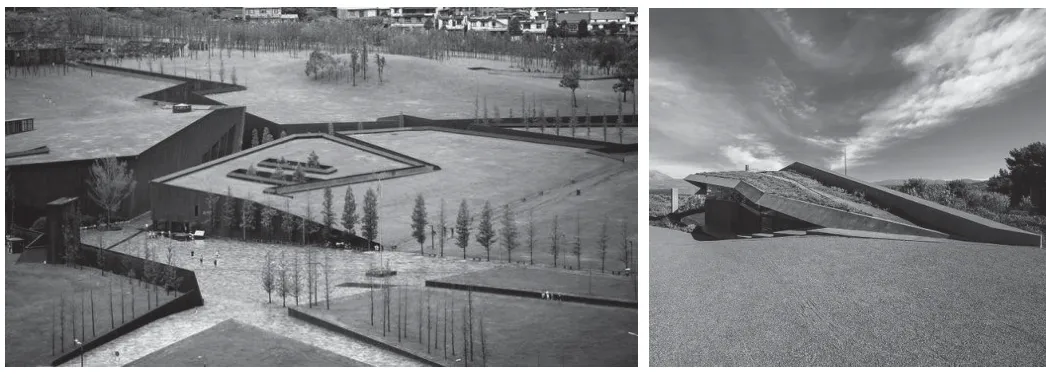

弗兰克·L·赖特曾提出:“建筑师应与自然一样地去创造,一切概念意味着与基地的自然环境相协调,最终取得自然的结果而并非是任意武断的固定僵死形式”。地景化处理需要研究地景建筑的生成逻辑并运用到驿站的设计之中,但又不局限于地景建筑的定义,而是放宽思路,同时去关注“地景”这一概念而非只研究建筑本身②。驿站融入地形地貌中,使得整体景观中人工化的建筑与自然景观要素之间的形象差异完全消失了,避免了新建驿站在建筑风格上与古驿道风貌格格不入,保证了驿站形体对古驿道景观的负面影响降至最低。地景式驿站在设计方法上主要采用下沉法和重构法。下沉法是将驿站的体量掩入地形之中,保持了地形表面的连续性。重构法是对大地表面进行抬升、剖切和褶皱处理,使得驿站形体与地形相互配合,构成一个整体。(图2)

(二)适应性设计

适应(adapt)一词来源于拉丁文“ad”(to)(为了)“aptare”(fit)(适合)。赫瑞-瓦特大学(Heriot-Watt University)学者詹姆斯·道格拉斯(James Douglas)在其2006年的著作《建筑适应性》中对“建筑适应”做出了定义,是指任何通过维护改变建筑的容量、功能或性能的工作,换言之,指任何为调整、再利用或提升建筑以使其适合新的环境或需求而做出的干预性工作③。

>图2 地景建筑

1.地形地貌适应性

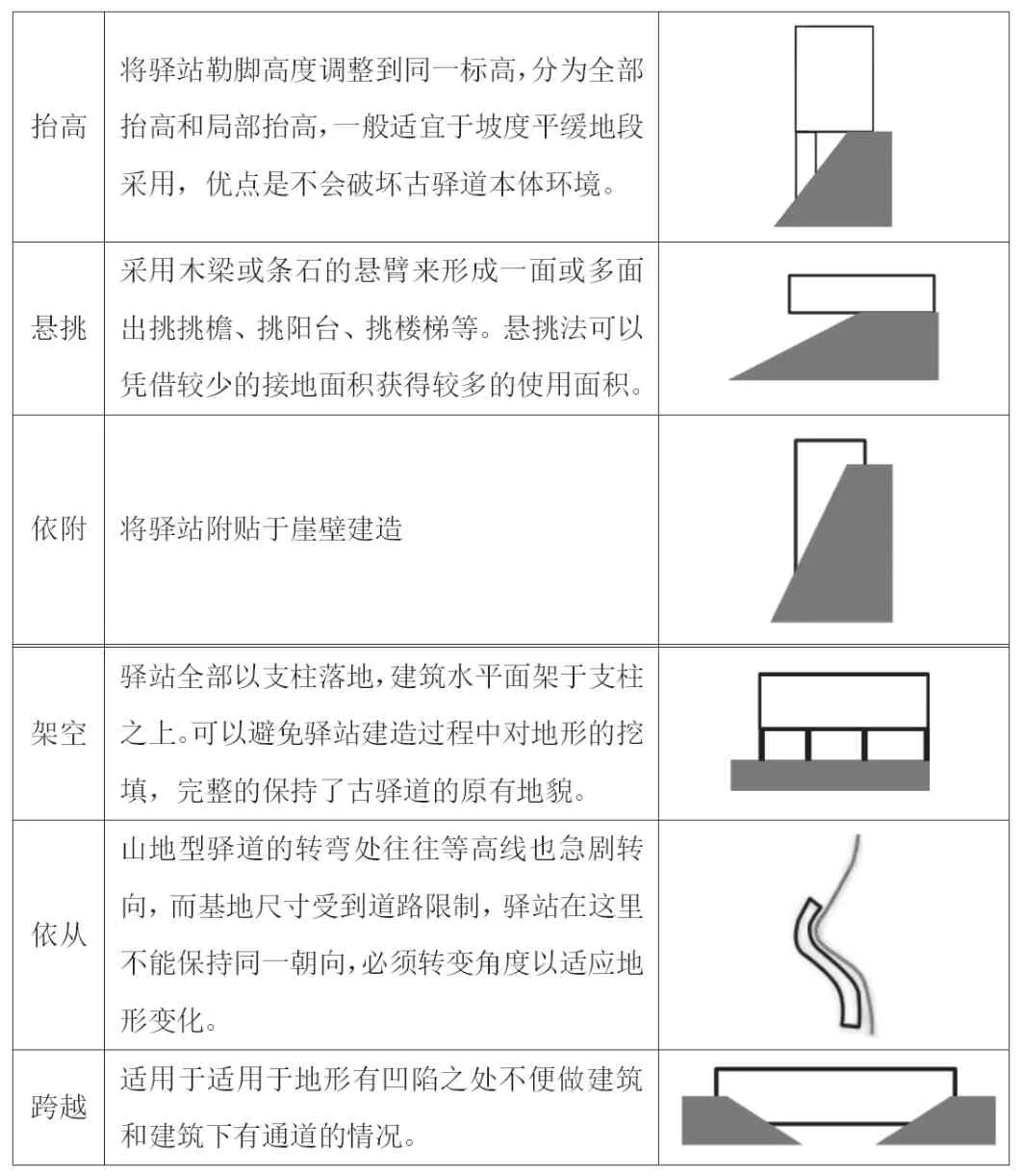

依据古驿道所在的自然环境特点分为山地型驿道、平原型驿道、滨水型驿道、村镇型驿道和古水道五种类型。根据驿站是否位于城镇规划区范围将驿站分为城镇型和郊野型两类。不同类型古驿道的地形地貌不同,驿站建设应从规模、建筑形制、材料、布局、色彩等方面适应古驿道所处环境的情况,可采用抬高勒脚、悬挑、依附、架空和依从等手法来适应地形。(表2)

>表2 山地中驿站与地形的结合手法

2.功能适应性

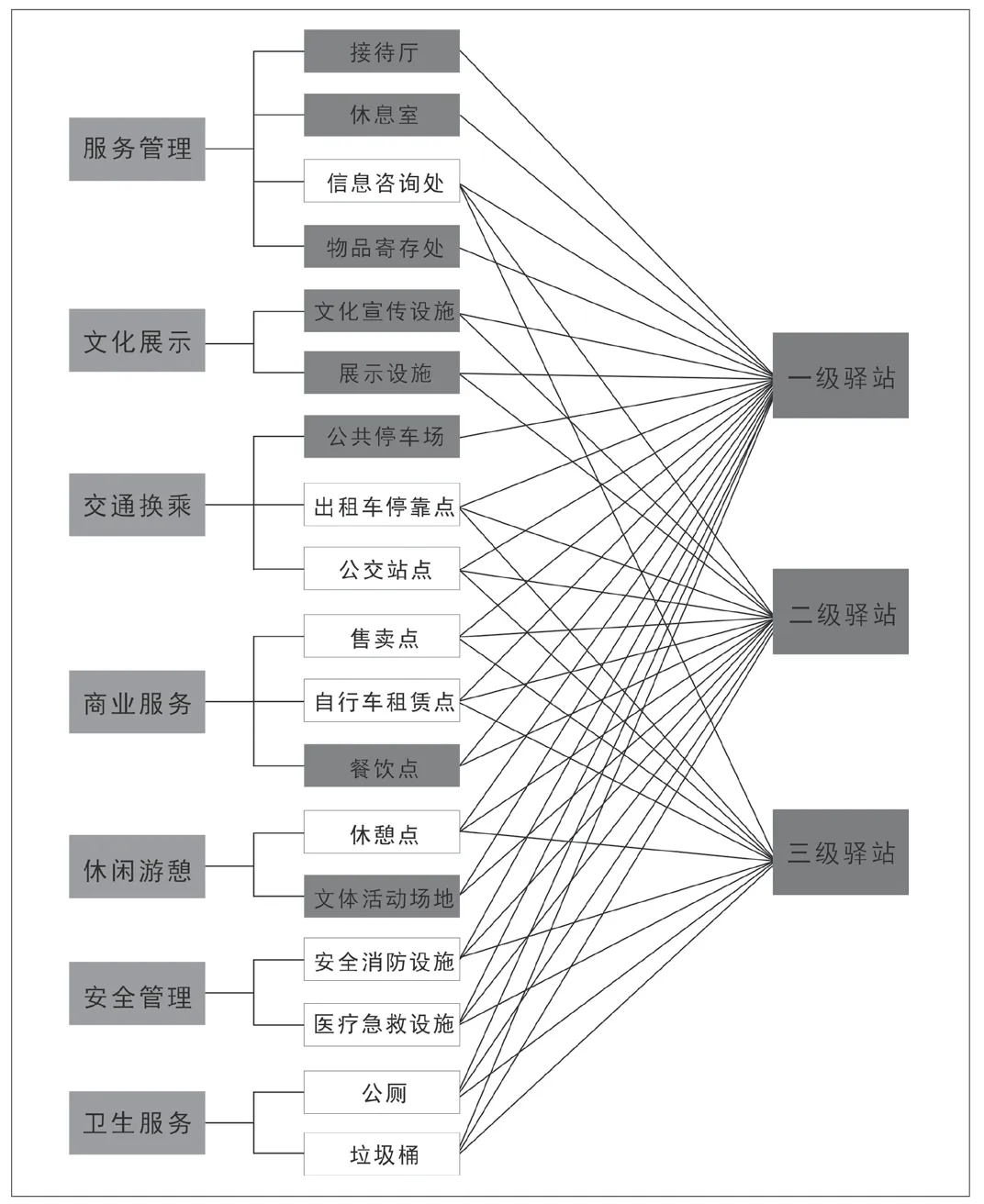

依据使用人群心理行为需求、驿站服务范围与规模,将驿站分为一级驿站、二级驿站和三级驿站三个层级,形成多功能化、网络化和层级化的驿站系统。一级驿站着眼于古驿道旅游功能等提升,包括区域古驿道统筹管理、交通集散、驿道文化宣传与展示、游客服务、商业服务、住宿等功能,结合重点城镇、重点景区设置。二级驿站主要承担驿道管理、交通换乘、商业服务、救急服务等服务,结合驿道沿线名镇名村、发展节点,以10~20公里为间距设置。三级驿站主要提供交通换乘、自行车租赁、售卖、信息咨询等功能,结合沿线古村落、古驿铺、古驿站、古驿亭等设置(图3)。例如,以广州境内古驿道为例,可在从化区、越秀区、增城荔城街口街道设置一级驿站,在从化良口森林公园、沙湾镇、湴湖村、黄埔古港景观区、东华村、番禺莲花山景区设置二级驿站。

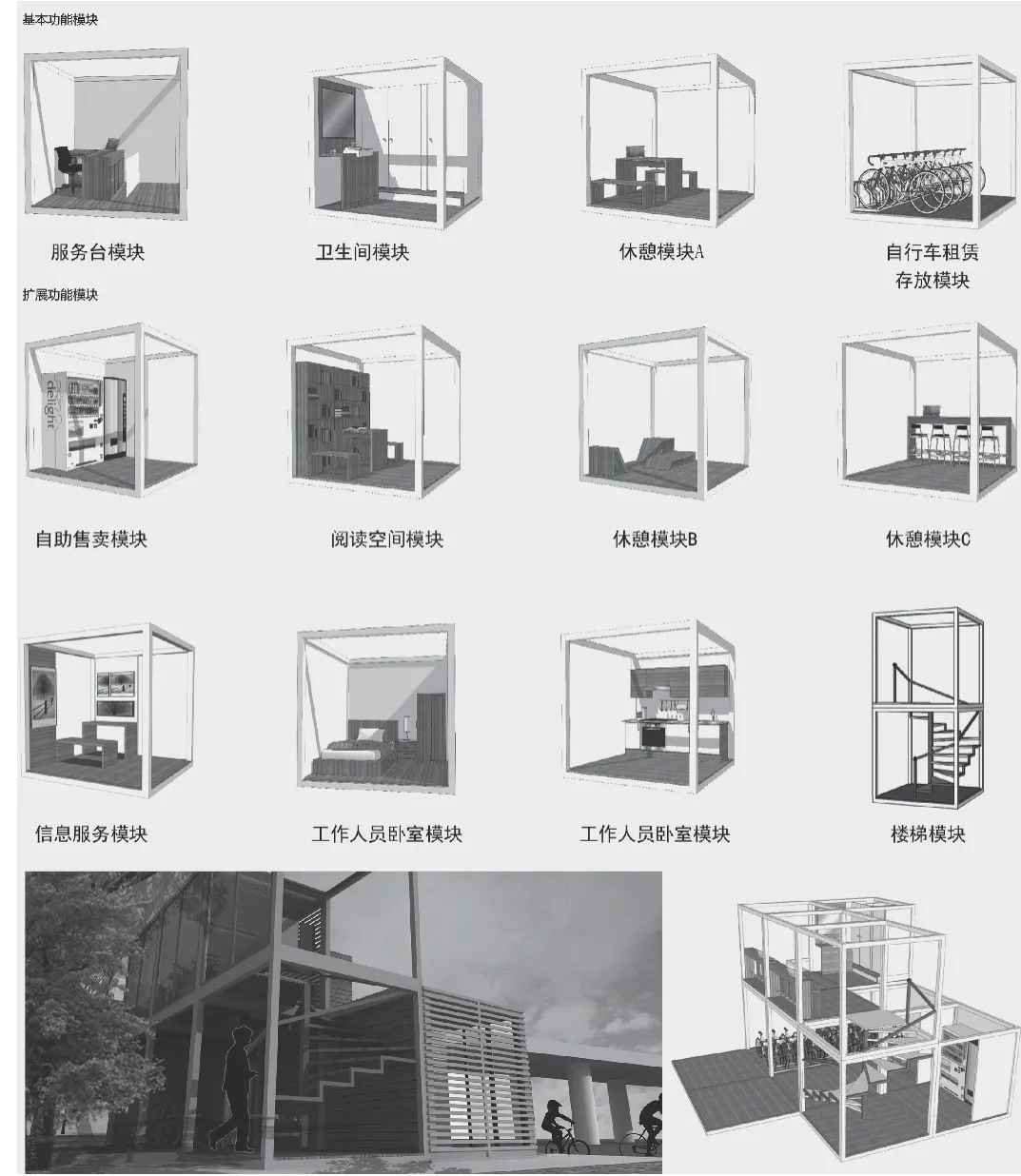

具体设计过程中可将驿站按功能划分为若干模块,通过采用设计与生产标准化、组合形式多样化的方法,实现驿站对古驿道场地限制和功能需求的适应性。模块根据功能设置为基本功能模块(服务台模块、卫生间模块、休憩模块 A、自行车租赁存放模块)和扩展功能模块(自助售卖模块、阅读空间模块、休憩模块 B、休憩模块C、信息服务模块、工作人员卧室模块、工作人员厨房模块、楼梯模块)。在此基础上,可根据实际需求情况思考功能模块位置、数量、大小、主次关系等,然后现场组装,实现古驿道驿站建设的低碳化、标准化、适应性与经济性。模块化驿站设计采用统一风格的材料与设计元素,提升了古驿道驿站的识别度和引导作用,并根据古驿道环境差异赋予当地的文化元素,体现景观的动态变化。(图4)

>图3 驿站等级与功能界定

(三)地域文化性设计

建筑形式本身就是一种历史与文化的载体,驿站作为景区中人工营建的产物,在设计上应当与景区的历史人文特色资源相衔接,这样既能与景区的整体风貌融为一体,又实现了历史人文价值的提炼与展示④。南粤古驿道历史文化信息丰富,应考虑其与驿站形态的结合,赋予驿站地域文化气息。对南粤古驿道的建筑、构造、装饰物、生产生活工具等进行分析,提取其中的视觉元素,通过联想、改造、变形等方式将其融入到驿站的结构、形制、装饰、构件设计中。挖掘南粤古驿道的历史故事、民间传说,打造主题式驿站,以再现的方式将古驿道的历史文化信息在驿站中呈现出来。“对南粤古驿道文化元素、特色与内涵的理解”“南岳古驿道遗产文化介入驿站设计的具体方式与形态”“南粤古驿道非物质文化在驿站设计中的物质形态转化”等问题是设计的关键。例如,以镬耳墙为造型,通过简化、抽象等构成化的处理方式,将其与驿站的形态设计相结合,形成具有地域性特色的视觉效果,呈现传统审美意识与现代审美观念的融合。(图5)

>图4 驿站的功能适应性设计

>图5 融入镬耳墙元素的驿站设计

四、结语

驿站是南粤古驿道的历史文化遗存,蕴含着丰富的人文信息,但古驿站在历史进程中出现不同程度的损坏,无法满足当代人的功能需求。对驿站的设计应秉持融合与共生的理念,从生态性、适应性和地域性的角度对驿站进行设计,在保持驿站本色化的基础上,拓展其新的功能与视觉形象,促进南粤古驿道的保护与活化。■注释:

①郭昊羽.广州古驿道的时空演变与文化遗产[J].南方建筑,2017(06):18-24.

② 熊彬.中小型游客服务中心的地景化设计手法研究[D].长沙:湖南大学,2018.

③张枫,匡纬.建筑适应性设计界定及其影响因素研究[J].华中建筑,2019(05):8-10.

④ 吴抒玲.风景区游客服务中心——自然和文化的共同载体[J].天津美术学院学报,2013(04):80-81.