(1.上海商学院 艺术设计学院,上海 200233;2.东南大学 建筑学院,南京 210002)

从画山水到造山水

——公望美术馆浅析

储艳洁1,赵军2

(1.上海商学院 艺术设计学院,上海 200233;2.东南大学 建筑学院,南京 210002)

文章通过对传世名作《富春山居图》和公望美术馆的调研分析,从传统美学、文学、设计立意、建造技术等角度解读公望美术馆。建筑师王澍以《富春山居图》为设计立意,运用杭州富阳当地的建筑材料、建筑风格和建造技艺营造公望美术馆,由画山水到造山水,完成了从二维山水画上升到三维建筑的转化,体现了当代文人的山水情怀,追求山林诗意栖居的价值观念。公望美术馆承载了历史名画的精神寓意,是古代美学、哲学文化与当代建筑文化的一次隔空对话,把现代文化建筑推向新的精神层面的高度。

画山水;富春山居图;造山水;重返工匠精神;片瓦;循环建造

Internet :www.artdesign.org.cn

坐落于浙江杭州富阳富春江畔的公望美术馆,历经5年建设,于2016年9月23号正式开馆。该建筑群是王澍荣获普利兹克奖后所创作的第一个落成的文化建筑,它与在建的博物馆、档案馆三位一体,统称作“富春山馆”。

一、《富春山居图》和公望美术馆

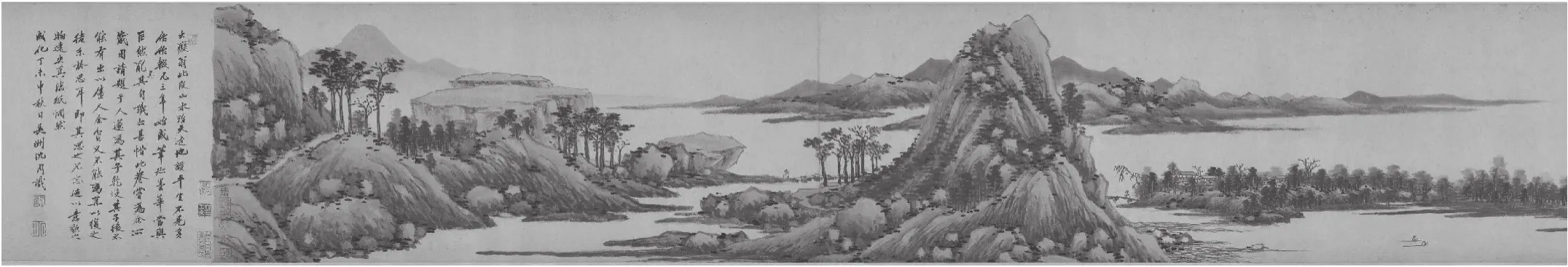

(一)黄公望绘画成就和《富春山居图》元代是中国山水画的高峰时期,而黄公望又是元四家中水平最高的画家,和倪瓒、吴镇、王蒙合称“元四家”,黄公望在水墨山水、诗词、书法方面均有较高的造诣。黄公望的画论——《写山水诀》,详细总结了山水画的创作经验体会,存世作品有《富春山居图》《九峰雪霁图》《丹崖玉树图》《天池石壁图》等。《富春山居图》是黄公望的代表画作,被后世称为中国十大传世名画之一,是以富春山为背景的江南山水长卷,此画为黄公望年逾七旬时(1347)开始绘制,完成于1350年,用了大约三四年时间,画面描绘了富春江两岸初秋景色,构图简远苍茫,作者将山石、树木丛林、江面渔船、远山岚霭等所有的景物设置在一起,巧妙地表现了富春江一带幽静隐逸的山水景色。“画中高崖峻壑、秋山疏树、岭背荒湾、危桥梯栈、幽径细路、野水渔舟,墟落人家、渔人行者、方巾秀士,令人目不暇接而相见山居之乐。”①据史料记载,在黄公望去世后约300年间,《富春山居图》被多次转手,竞相被名家收藏,当时社会上摹本有十余种之多,在明清时期受到各界极高的赞誉,许多知名画家(如沈周、董其昌等)都有临仿之作。

《富春山居图》先后传经多人之手,其中不乏书画名家,至清顺治年间宜兴收藏家吴洪裕得到了该画真迹,他十分珍爱以至于去世时要求焚画殉葬,家人在焚烧中抢出名画,该画分成了两段,真迹起首段没有火烧痕迹,装裱后画幅较小,画面较为完整,称为《剩山图》;真迹另一段,保留原画主体内容,有明显的火烧痕迹,修补的地方多,称为《无用师卷》,重新装裱后的《无用师卷》是《富春山居图》的主体②。(图1、图2)

(二)公望美术馆兴建的目的和意义

黄公望晚年隐居于富春山中,并花数年时间创制《富春山居图》。他以富春江景色为主题,采用一种写意的、自由的方式流露出对山水的喜爱之情,将淡泊宁和的感情和山水气韵结合为一,显示处一种明润温雅、松散柔和的气氛。现实中的富春江山水景观是围绕山路迂回曲折,山景、水景次第展现在眼前,而《富春山居图》是多处景点连续拼合在一幅长卷上,是国画中多点透视取景的方法之一,描写了泉林之致,山居静好的隐逸生活,是画家对心中山水之理的抒发,意在表达出一种超然隐逸的精神。无论在水墨用笔上还是在意境表现上都达到了很高的境界,使得《富春山居图》成为元代山水画的巅峰之作。

正是因为黄公望《富春山居图》在画史上的突出成就,使得富春江名扬天下,加上富春山是黄公望归隐地,此处俨然成为世外桃源的代名词,许多人慕名寻访画中山水,促进了当地旅游经济的发展。为了纪念黄公望和他的作品,富阳政府出资营建富春山馆,以文化兴区,达到保护文物和山水文脉,传承历史文化、传播人文知识和促进艺术交流的目的。

> 图1 明 沈周临《富春山居图》局部

> 图2 明 沈周临《富春山居图》局部

二、从画山水到造“山水”——建筑版《富春山居图》的实现

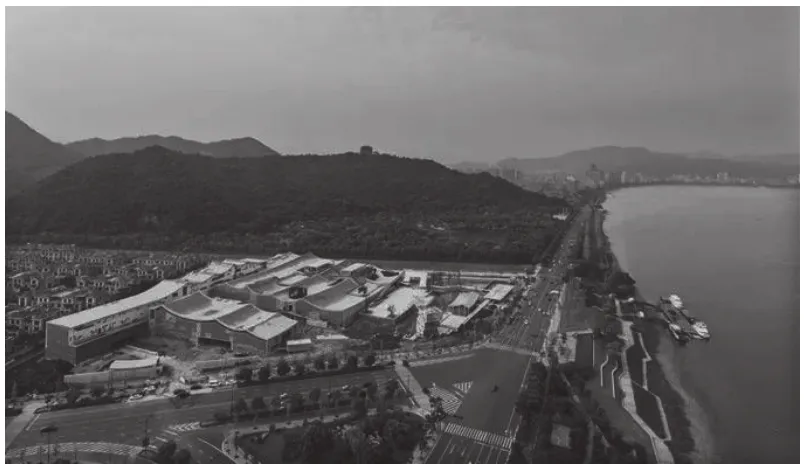

(一)与《富春山居图》呼应的山水形体建筑公望美术馆选址在富春江边,东临东吴文化公园,背山面水,建筑群追随自然地形营造。

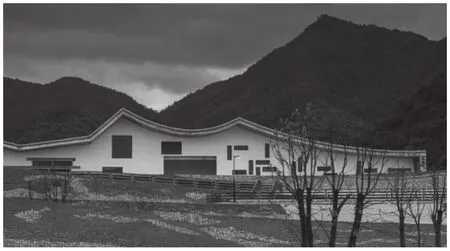

经过对《富春山居图》画面构图及其所反映的精神世界的品读,在对中国水墨山水画论深入理解的基础上,王澍开始了对公望美术馆的创作。他坚持建筑应与山水相融的理念,把画的高远、平远、深远用在建筑群体的营造上,整个公望美术馆就是一幅山水画——土黄色屋顶连绵起伏,由低而高,势如山峦连续不断的屋顶和身后绵延的青山融为一体,仿佛就是黄公望《富春山居图》的山体局部(图3)。屋顶上连续的曲桥是该美术馆的匠心所在之一,坡屋顶上设置观景交通曲桥和平台,有“山内观山”的空间感受,反弓曲面的屋顶形似山峰和山谷,登上屋顶且行且停可尽览如波澜起伏的屋面与远方富春江中的水光山色。

公望美术馆打造的是一个文人美学的精神家园,美术馆乃至整个富春山馆没有造巨大的楼房来表达自己的存在,而是遵循中国传统中的“道法自然”,将建筑群融在山水中,强调自然的重要性,体现了在建造活动中对自然的敬畏之心,反映了尊崇自然的情怀。

考虑到公望美术馆对社会的影响,在设计中兼顾了可聚、可观、可停、可游的多重功能,最终形成外部重峦叠嶂、内部曲径通幽的独特格局。远观整个建筑群体,第五立面——屋顶外轮廓呈现如山川起伏的感觉,从序馆开始逐级上升,屋脊的收边与传统坡屋顶建筑不同,传统建筑屋脊一般设有收边压线,公望美术馆的屋脊收边故意呈现出消隐的姿态,更加强化了屋顶反弧曲线的剪影效果。王澍在对传统浙派民居调研的基础上,解读《富春山居图》的构图形式,并结合《写山水诀》画论中的山水画论,从中汲取灵感,创作出建筑版的“富春山居图”。

(二)建筑空间构成写意富春山水长卷

公望美术馆的空间布局类似江南园林,用“天井”院落组织建筑群体空间。建筑外墙为高大的墙面,东墙面为横向开长窗,在递进院落之间偶有小的天井院,院中设置山石竹木。

进入公望美术馆大门之后从平面为折线的单边柱挑廊缓缓走入,没有柱子的一边视野开阔,参观者自觉望向西边水面的三层小筑“观山阁”和“观山厅”(图4);挑廊两边为水景,因此挑廊也可以称作曲桥,经过挑廊曲桥逐渐进入一个相对围合的天井院落空间,此处为进入室内前停留的灰空间,分别通往美术馆室内主入口、文创商店和转入屋顶的坡道。(图5)

经过天井院落后进入美术馆的大厅,该空间兼具会议、论坛、音乐、展示、演出、各种公共活动等多种功能,超大跨度的反弓屋顶,犹如山体在室内再现,呼应了“山居”的主题;大厅室内中间没有一根柱子,呈现了大气开放的气度,主席台、舞台由三面墙平面排列为“凸”字,大型LED屏幕做为主背景墙面,大厅后墙角落处也设置了一个LED屏幕,犹如大型落地窗,循环播放富春江风土影像,屏幕背后巧妙隐藏了音响、灯光、图像设备控制室(图6)。室内山墙处的反弓屋面处理,再现了江南建筑粉墙黛瓦的景致,也是传统乡土建筑语境的体现。大厅两侧为上升台阶,随之转入另一个停留空间,此处为影像厅,竹片纹理混凝土装饰四壁,名人名句形成白色光影投映在三面墙面上,一面墙为大型落地LED屏幕,该空间呈现宁静致远、书香满堂的氛围。

> 图3 富春山馆建筑群鸟瞰

> 图4 单边柱挑廊曲桥

> 图5 公望美术馆主厅前庭院

> 图6 美术馆主大厅

> 图7

> 图8

美术馆各展厅之间的交通连接有坡、道和台阶等形式,狭长的桥和坡道成为观众登高观展的媒介,参观流线因空间的起伏而逐级升高,展品因参观步道的升起展示形式富有变化,观众参观体验也富有新鲜奇特感,在步移景易中看到不同的空间转换(图7)。游览整个美术馆的感觉就像在山中前行一般,建筑空间构成写意展开的山水长卷,在这里仿佛时间的流逝和山水的相逢,都是生命的一部分。公望美术馆以“山水”立馆,向世界呈现出中国人最深刻最大气的世界观艺术。

为了突出反弓屋面造型的整体统一与简洁有力,美术馆室内所有的空调设备均暗藏在墙壁中,采用侧送风口对流空气。室内灯光的处理,部分由射灯提供主要照明,部分为隐藏在墙面中的反光灯带装饰,展示区域中还有部分采用波浪折线的灯光膜,光线柔和,室内光感的层次丰富不输于朗香教堂的室内效果。(图8 、9、10)

公望美术馆的屋顶是设计的精彩之处,反弓曲面的屋顶形式是中国几千年传统建筑的标志,王澍在公望美术馆的设计中将这种反弓曲面的屋顶一再强化,双反弓曲线——屋脊与山墙同时呈现反弓曲线的形式,彰显了中国唐宋宫殿建筑屋顶形式的精髓。公望美术馆结合钢筋混凝土能实现大跨度空间建造的优点,将其和《富春山居图》的山峦起伏的意境结合在一起,形成连续起伏的山峦般的建筑屋顶群体,公望美术馆的坡屋顶上面架桥,形成可上人屋顶,增加了坡屋顶上的游览体验,获得了极强的视觉冲击力,是继承传统并且进一步创新的优秀案例。(图11、12)

(三)建筑表皮肌理写意山水皴擦技法

王澍对于《富春山居图》的致敬,还体现在对材料的选择使用和建筑肌理的建造表现上。中国画的技法为皴、擦、点、染,在公望美术馆中建筑表皮肌理的运用和中国山水画相似,摒弃了光滑整齐的工业化制造的标准化材料,选用传统建造工艺,手工切凿砌筑的技术所产生的偶然艺术感,将公望美术馆的建筑表皮肌理表达得如同国画的皴擦技法,粗糙的岩石颗粒质感突出了“宁朴毋华”的审美立意。

在中国传统的建造活动中,习惯使用原生的自然材料,所谓自然材料是指“可以与自然空气相互呼吸的材料,或者是已经存在了很久的回收材料。”③与现代化建筑空间构造和使用工业化技术、标准化材料相反,公望美术馆使用的材料普通化、自然化,表现的是一种朴素的状态回归。对于大跨度的展览空间来说,混凝土现场浇筑体系还是很有必要的,这种技术能摒除传统建筑中柱子过多的局限,因此如何让自然材料和混凝土建造体系混合使用是公望美术馆设计建造中的重点和难点。在现浇混凝土屋面的基层之上,为屋顶重新穿上了一层“外衣”,屋面的材料不同于传统屋面瓦,而是采用了斧剁杭灰石和断瓦铺砌,材料形质、色彩都不同,工匠用传统的建造工艺像砌墙一样铺设屋面,大面积土黄色、浅灰色斧剁石犹如《富春山居图》中的水面与天空留白,而层叠细密的红色、灰色瓦片断面形成的线条形似富春山体上的披麻皴。通过使用自然材料和工匠手工砌筑,表达公望美术馆建筑表皮肌理写意山水画皴擦技法。走在屋顶的曲桥之上,黄色、红色间杂晕染的重彩的屋顶尽收眼底,色彩写意、感觉像是走在建筑材料组成的山水画肌理之中。(图13)

王澍对现代化建造过程的反思和对传统建造方式的致敬,体现在瓦片墙建造技术的大量运用上。人工斧剁石和红色断瓦屋面的材料肌理,因工匠的切凿习惯不同每块砖有细微变化,在砌筑时砖缝间故意留有空隙,经年灰尘积淀,植物会在屋面和墙体缝隙中生长,形成葱葱茏茏的外观,恰如古代文人书院的“草庐”意境,换言之,公望美术馆在形体模仿自然山水的同时,在生态上也考虑了建筑与自然共生的可能,体现了融于自然的理念,建筑的表情因此生动起来。

室内墙面装饰材料采用竹片、席纹印制的混凝土肌理,屋顶、地面为混凝土的原始色彩,部分墙面为白色,还有部分墙面为混凝土或片瓦墙面。这些装饰手法都是写意《富春山居图》的水墨点染肌理表达。

> 图9

> 图10

> 图11

> 图12

> 图13

三、重返工匠精神——传统技艺的传承

近现代之前的数千年来,我国传统民居建造中自觉的选择自然材料,建造方式力图尽可能少的破坏自然,建筑材料的使用总是遵循一种反复循环更替的方式,是一种真正意义上的环保和循环建造。王澍用民间工匠的技能让现代材料去适应乡土材料,因此,公望美术馆室内的大厅创造性的再造材料,将竹编席纹的肌理印在混凝土天花板上,墙壁则是毛竹片印痕与混凝土的结合,除混凝土之外使用的建材也以砖石、竹木居多,特别是本土材料杭灰石,反复出现在不同场所。使用天然材料循环建造,不仅是出于节约的考虑,从朴素的自然材料与传统建造工艺中传达的是一种文化信念,是由对乡村和山林生活的向往出发,发展到一种与自然之物心灵唱和的更复杂、更精致的状态,手作技艺使得整个美术馆墙面产生一种自然的美感。工程技术可以满足需要,建筑美学旨在打动人心。在公望美术馆中一切营造遵循非标准化、不追求速度、不追求效益,追求自然之道,这里传达的是“符合自然之道的生活方式,是中国和亚洲地区曾经共享的价值观与建造方法。”③在大规模快速建城和房地产开发过程中,我们丧失的不仅是传统文化,还有随之而来传统手工艺的丧失,公望美术馆的建造施工是使用了依然用片瓦技术建筑房屋的工匠,一方面使工匠的手艺得以延续,另一方面带动了当地经济的发展,这种技艺使乡土建筑的精神再次绽放光彩。

从设计立意到设计构造,从工业标准化生产到工匠建造手作、循环建造,公望美术馆从精神上重建了中国传统文化自信,一度被人认为低廉粗陋的建材在这里恢复神采,力图恢复国人追求诗意栖居的精神境界,同时体现自然与文化的互融。

结语

公望美术馆是对黄公望《富春山居图》文人理想生活情景的再现,“‘君子所以渴慕林泉者’表明中国画的核心价值,其实通于中国文化的核心价值,”④表达的是一个中国文人看待世界的“观点”。公望美术馆是王澍对著名元代画家黄公望的致敬,也是他对于富春江山水自然画卷的积极回应,从此富春有“山居”。■图片来源:

总而言之,在小学语文教学过程中,教师要顺应新课程改革的方案要求,不断更新教学观念,完善和创新教学策略,促使学生们的语文学习水平能够得到有效提升。

图1、图3、图13摘自网络图片

图4~12为储艳洁拍摄

注释:

①李杰荣.元四家诗画研究[D].广州:暨南大学, 2011:76,82.

②向斯.国宝背后的秘密——解密富春山居图[M].济南:山东美术出版社,2016:67.

④胡晓明.从严子陵到黄公望:富春江的文化意象——《富春山居图》的前传及其展开[J].华东师范大学学报(哲学社会科学版),2016(4):15-28.

Analysis on Gallery of Gong Wang, From Landscape Painting to Landscape Creating

CHU Yan-jie1, ZHAO Jun2

(1.Art Design Institute of Shanghai Business School,Shanghai 200233,China;2. School of Architecture,Southeast University,Nanjing 210002,China)

By analyzed the extant masterwork FuChun Mountain and Gongwang Gallery from the view of traditional aesthetics, literature, design concept and construction technology this article interprets Gongwang Gallery.Architect Wangshu design concept from Fushun mountain painting to transformed a two dimensional landscape painting to three dimensional space which achieved from landscape painting to landscape creating by local construction material in Hangzhou Fuyang, architecture style and technology to build Gongwang Galley, a gallery which reflects the contemporary literary intellectuals’ landscape consciousness and the values to chasing quiet and poetic dwelling. Gongwang Gallery hold the spirits of ancient masterwork, and the time breaking conversion between ancient aesthetics, philosophy culture and contemporary architecture culture which pushing modern culture to a historically high level from the spirit view.

landscape painting; Fushun Mountain; landscape creating; retrospect the spirits of craftsmen; tile;circle building

J525.1

A

1008-2832(2017)09-0082-04

检 索 :www.artdesign.org.cn