〔摘 要〕碑学理论的提出距今已两百年有余,北魏墓志作为碑学理论的重要支撑,极大丰富了中国书法的美学体系,它的古朴劲健,拙趣横生,非常符合书法的审美理念。从历史文化背景来看,它不仅是国人的艺术追求,更是一种精神诉求,所以我们对于魏碑的学习就显得尤为重要。《张猛龙碑》《元桢墓志》等名碑已在书坛大行其道多年,可以说是魏碑入门必备,当我们再想深入研究魏碑时,《李璧墓志》无疑给出了一个全新的取法视角。

〔关键词〕李壁墓志;碑学理论;美学;艺术风格

时代背景

《李璧墓志》(图1)刻于北魏正光元年(公元520年),墓志呈圆首,高105厘米,宽89厘米,厚15厘米。该志系由旧碑磨其阴面改制,志阴上部还能看出清晰的阴刻二螭交盘。志文共有33行,每行33字,阴刻,正书,字行间有界格。清光绪二十四年(1898年)于河北景州(今景县)出土,后移至德州北境,现藏山东省博物馆。在漫长的历史长河中,它没有毁于天灾、战乱和人为损坏,得到了较为完好地保存,主要得益于该墓志是置于墓室之中,而不是立于坟前,再有就是它出土的时间较晚。

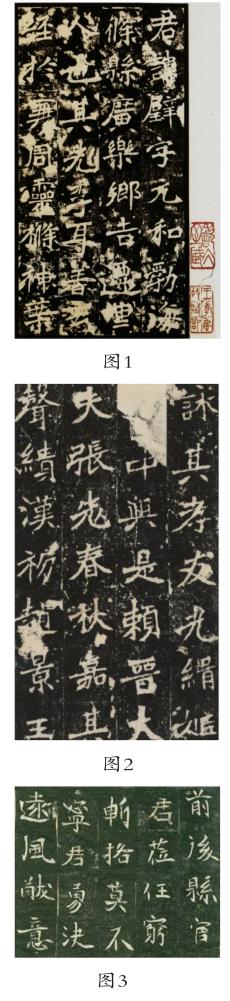

对于一块墓志埋于地下而未立于坟前这种奇特现象,我们就不得不提到曹操的“禁碑令”。东汉末期献帝时,曹操独揽大权,东汉末年,因曹操出生阉宦之家,常被人诟病,一些瞧不起他的世族,当面不敢言语,背后却故意刻碑写传,夸耀自家门阀,这无异于刺激他敏感的神经。于是曹操就以刻碑之风致天下凋敝且劳民伤财为由,下令不得厚葬,不准立碑,从此就有了著名的“禁碑令”,至晋武帝时也仍然沿袭了这一旧制。禁碑的结果逼得人们不得不将竖立在墓前的碑延至地下,稍作改易,以为墓志。到了南北朝时期,墓志发展到了鼎盛阶段,尤其是北魏,人死之后都要在墓室里放置墓志,“王公以下,感共遵和”,上至王公贵族下至乡绅富户,皆遵此俗。《李璧墓志》刊刻于北魏正光元年,此时距河阴之乱还有十余年时间,河阴之乱被看作是北魏由盛转衰的标志事件,由此可见《李壁墓志》刊刻的时间是在北魏鼎盛之期,这一时期也是魏碑非常成熟的阶段,大量艺术价值极高的碑刻是在这时刊刻的,比如《张猛龙碑》(图2)、《李谋墓志》(图3)、《张黑女墓志》等等。

南北朝碑刻特征

从魏晋时期开始,隶书就慢慢演化出了一种新的字体——楷书。从时间上来看,西晋时楷书的折钩已经慢慢显现了,隶书中的波挑被弱化,这些变化主要在一些文书、抄经作品中出现。而这一时期受禁碑令的影响,碑刻很少,只有极少数的分书碑刻。到了南朝仍然沿袭魏晋旧制,是以有“南朝禁碑,至齐未驰”之记载,尽管如此还是有很多有艺术价值的碑刻被保存了下来,比如《爨宝子碑》(图4)、《瘗鹤铭》(图5)、《爨龙颜碑》等等,这些碑刻中我们仍然可以看到一些隶书的笔划,笔势方折雄劲而又具飞动之势。

西晋书法只在门阀贵族之间蔚然成风,民间极少出现书家。钟繇和王羲之完成了部分由隶变楷的过程之后,西晋逐渐由盛转衰,最终惨遭匈奴灭亡,中国开始南北分裂,大批西晋门阀贵族随晋室南渡,他们带走的不仅是财富,还有大量的艺术品。由于晋室南渡,他们留给北方的文化艺术成果并不多,所以北朝独特的书风形成并没有受到南朝的影响。从这个时期开始,南北朝的书风便有了不同的风格特征,我们现存的北朝碑刻作品大多无法考证其出自哪位书家之手。和南朝门阀世族们所谓“风流蕴藉,飘逸优游”的书法风格不一样的是,北边的拓跋王朝统治下书法似乎不太受晋楷的影响,另辟了一条蹊径,北魏书法遵循原来民间书法的发展轨迹,更多地是直接从汉魏时期的隶书演变而来。

魏碑上承汉隶,下启唐楷,独树一帜别有风味,其笔划严谨、朴厚灵动,虽是刀刻,但却没有死板之气,笔画字形都富于变化,尤其善于字形塑造,常常别有新意。“魏碑无不佳者,虽穷乡儿女造像记,而骨血峻宕,拙厚中皆有异态”。清代书家研究碑学已非常精绝,康有为提出魏碑有十美的观点,他的著作《广艺双舟辑》有云:“古今之中,唯南碑与魏碑可宗,可宗为何?曰:有十美:一曰魄力雄强,二曰气象浑穆,三曰笔法跳越,四曰点画峻厚,五曰意态奇逸,六曰精神飞动,七曰兴趣酣足,八曰骨法洞达,九曰结构天成,十曰血肉丰美。”魏碑书法不同时期,有不同时期的风格特征,如《元桢墓志》《元羽墓志》等,结体作斜势,左低右高,刀斧痕迹重。此墓志因沒有名家赞赏,所以流传不广,就连刘正成20世纪90年代所编的《中国书法全集》中也没有出现《李璧墓志》的身影。魏碑佳作如林,几乎一碑便可自成一家,《李璧墓志》可谓是碑学里的沧海遗珠。

艺术风格剖析

《李璧墓志》与它前期的魏晋簪花小楷相比,它没有晋楷的圆润精美,布白匀称,娴静优雅的美感,它显得粗糙质朴,但又雄浑刚劲,透露着一种力量美。与后期的唐楷相比,它没有唐楷浑穆典雅的庙堂之气,结体也不似唐楷宽博平正,相反险峻挺拔。《李璧墓志》雄强茂密,独树一帜。杨震方《碑帖叙录》评曰:“书法峭劲,极似《张猛龙碑》,而兼有《司马景和》之纵逸,可为习北魏楷法者范本。”峭劲二字形容得极为精到,与它同一时期的《张猛龙碑》,常常会被拿来比较,《张猛龙碑》经过历代书家的品评,知名度非常高,也成了很多魏碑学习者入门必经之路,相比之下《李璧墓志》显得不那么被人悉知,它艺术价值和美学价值有更多的挖掘空间,《李璧墓志》的章法、点画、结体都有着独特的形态,道法自然的线条、疏放浪漫的结体、变化中求统一的章法在《李璧墓志》中体现得淋漓尽致。

《李璧墓志》章法紧密有格界,纵行空隙比横列空隙窄,但字形并没有因为格界而被束缚,有大有小,有长有扁,收放自如,变化多端。因此《李璧墓志》没有呆板整饬之感,反而峻峭飞扬,整体布局生动有趣(图6)。字形的大小变化,字与字之间错落增强了空间疏密的对比,有一种音律的节奏感。与之同一时间的墓志相比,如《崔敬邕墓志》的风格法度谨然,使每个字占有几乎相等的空间,整齐有序,全篇排布空灵匀净,结字四平八稳,大小合一,相比之下缺少变化,节奏感不强。而《李璧墓志》有些字很大,有些字偏小,小字周围的空白留的就多些,大的字周围空白就要少,显得空间布白更加丰富。

它的结体有着明显的魏碑风格特征,欹正相生、疏密多变,中宫收紧、向外拓展,大小参差、不求整饬、不求平正。每个字都是因字赋形,因形就势,没有固定字势。有的左下右上,有的微倾,有的俯仰,有的类似《元桢》《孟敬训》之流,左倾之势奇险,似巨石将倾未陨之意(图7),有的写至兴起之时,丝毫不顾字法束缚,比如“阅”字(图8)勾画绕出门字外,完全打破了书写惯性。所以它比其他魏碑多了一份自由洒脱的姿态。

《李璧墓志》中有很多左低右高,从左至右呈放射状的字,如图9中“燕”“阁”“尚”“齐”,这样的字形在魏碑当中并不多见,它给人一种顶天立地,气势恢宏的观感,虽势险而字稳。还有另一种结字方法也不多见,如图9中的“清”“声”,上半部向左倾斜,下半部向右倾斜,而形成环抱之势,意趣无穷。上下皆歪,字的观感却是稳的,此正所谓奇正相生,奇中求正也,整个字看起来刚劲有力,结构变幻莫测。

《李璧墓志》虽然大部分的字都是东倒西歪,看起来十分动荡,但它也并不是一味地追求求变,里面仍有少数字是四平八稳,方方正正,镶嵌其中。如图10中,“州”“秀”这些字出现在整块碑里,反倒像是一种异类的存在,也为这个墓志增添了许多趣味。

“学书别有观碑法,透过刀锋看笔锋。”启功先生如是说。魏碑是高度楷化的产物,楷书中的方折笔画在魏碑中被刻意凸现了出来,所以笔画以方笔起笔居多,但它又处在一个由汉隶往唐楷发展的过程之中,很多字都还保留了篆籀笔意,比如篆隶都是以中锋为宗,魏碑在此基础上对篆隶这种纯中锋线条进行了改造,由以前的圆起圆收,改成了方起,转中锋运笔,最后方收或圆收。

魏碑中圆笔书法代表非《张黑女墓志》(图10)莫属,其用笔楷隶相间,作品中有些笔法有着明显的隶意,如捺画向上翘,表现得尤为突出,有的勾也采用此法。另一重要特点是它以圆笔为基础,用笔清俊柔美,笔锋多藏少露,转折处弱化了刀斧刻画的痕迹。《张黑女墓志》的用笔以中锋为主,线条多有篆籀笔意,只在收笔或起笔时用侧锋,这一特点使得《张黑女墓志》书法点画圆润而含蓄。

和《张黑女墓志》相比,《李璧墓志》线条变化则更多,方圆兼施,变化多端,常有方起圆收,圆起方收、尖收等。《李璧墓志》点画粗细变化明显,块面和线条相互交织搭配,丰富了笔画的多样性,增强了整体画面的表现张力。

他山之石,可以攻玉

纵观北魏墓志书风的发展,初期时的豪爽雄健和稚拙古朴慢慢在向南方的洗练遒丽靠拢,劲健的用笔加入了清朗圆润、幽深古雅之感,大大丰富了魏碑的艺术风格,也为我们后辈带来了更多可取的艺术精华。《李璧墓志》点画利落隽永,结体独树一帜,变化万千,整体章法有天马行空的意趣,其高情閑趣的美学体验让人回味无穷。

《张猛龙碑》在书法界大行其道已有百余年,取法的书家更是数不胜数,难免让人产生视觉疲劳,审美寡淡。从美学角度来看,《李璧墓志》的线条美,形式美,都不弱于《张猛龙碑》。现代书坛审美倾向风格多变,又浑然一体,而《李璧墓志》正符合这一审美要求。学书的终极境界便是“道法自然”,对我们而言,师法《李璧墓志》就应该取其天真烂漫,动荡不羁,却又浑然天成的精髓。

(责任编辑:张贵志)

参考文献:

[1]杨震方.碑帖叙录[M].上海:上海古籍出版社,1982.

[2]杨守敬.平碑记[M].三省堂出版社,1957.

[3]上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室选编校点.历代书法论文选[M].上海:上海书画出版社,2014:747.

[4]朱光潜.朱光潜美学文集第一卷[M].上海:上海文艺出版社,1983.