杜甫只会埋伏在中年的路口等候每一个经过的人。所以我其实是拒绝写杜甫的,毕竟我希望自己还年轻。

我念研究生时候的导师是个杜甫迷,有长达一学年的时间,我们上课的内容就是读杜诗。那可不是想象中诵读的“读”,而是真刀实枪一句一句地读,每一字后面的掌故,每一句的出处,都要清清楚楚才行。

单是杜诗的注本,就占了我寝室床头的半张桌子。中华书局版全五册的《杜诗详注》,浦起龙编年体的《读杜心解》,上海古籍出版社钱谦益的《钱注杜诗》,还有杨伦鉴赏性质的《杜诗镜铨》。据说从宋代开始,就有“千家注杜”的风潮,我所收集的不过是零头。但就是这个“零头”,已让我不胜其烦,颇有点爱无力。

彼时,我正是二十四五岁的花样年华,让我迷恋的是鲜衣怒马的快意人生。试想那样的我,如何能对“一饭未尝忘君”的杜甫产生共情?

导师泪水涟涟声音哽咽地讲《自京赴奉先咏怀五百字》,而我读着“入门闻号啕,幼子饥已卒”的悲愤,未尝没有动过恻隐之心——哎哟,这个老头真可怜,从外面一回到家就看到孩子饿死了。“朱门酒肉臭,路有冻死骨”,这是我中学时代就背过的,表现了封建社会地主阶级的黑暗统治,表达了对农民群众的深切同情——仅此而已。

那时只觉得杜甫真是个唠叨鬼,人生在世,干点啥不好,非要写诗,还一写就是一千多首。单一首加上注释,都够学上两三钟头。到底是恋爱不甜蜜,还是糖醋排骨不好吃,我要来读这劳什子的杜诗?

带着对导师的腹诽,我硬着头皮学了一年杜诗,自然是摸了一年的鱼儿。学年结课时,同门写的《杜甫评传》直接发了核心期刊,毕业时候也借此上了青云。而我潦草应付作业,磕磕巴巴写了一篇杜甫某诗的鉴赏,导师摇头叹息,差点给我判不及格。

这是读书时候学杜诗的往事,我极少跟人提及,因为常常觉得遗憾。要是那时能学李白就好了,“我醉欲眠卿且去,明朝有意抱琴来”,多么丰神俊逸;再不然李商隐也好,“荷叶生时春恨生,荷叶枯时秋恨成”,多么深情绵邈;哪怕苏东坡也行,“休对故人思故国,且将新火试新茶。诗酒趁年华”,行乐须及时啊!

可惜学的是杜甫。二十五岁的我还太年轻,作为一个精致的自我主义者,丝毫理解不了《北征》中眼见“瘦妻面复光,痴女头自栉”而一副窘相的杜甫,如何还能“翻思在贼愁,甘受杂乱聒”。自身都难保了,竟然心心念念的还是山河碎,敌未破。

直到为毕业论文准备资料时,看闻一多的《唐诗杂论》,才第一次自我怀疑起来。这位闻先生也是个三栖斗士——诗人、学者、战士。他那飞扬的文采,跳脱的颖悟,锐利的敏感,做起文学研究来,就跟两肋生了翅膀似的,颇有些“言在耳目之内,情寄八荒之表”的气魄。

他讲宫体诗,讲初唐四杰,讲《春江花月夜》,也倏然喟叹,也情感浓烈,但总是“隔”着,有点俯视的味道。只有写杜甫,是跪着写的。他说:“我们的生活如今真是太放纵了,太夸妄了,太杳小了,太龌龊了,因此我不能忘记杜甫”,他是“中国四千年文化中最庄严、最瑰丽、最永久的一道光彩”。

这样没有边际的颂赞,委实让我吃了一惊。以先生的功力,断不会轻易向谁折腰的。于是从角落里找出蒙尘许久的杜诗,重新庄重地读起来。读着读着,我越来越羞惭,正如潘向黎所说的,杜甫“把千里之外的景色‘拘’到读诗人的面前,让人觉得置身其中,这个诗人很有手段”。

禽族里再没有比凤凰善鸣的,诗国里也没有比杜甫更会唱的。譬如,曾让胡适觉得极不妥当的“香稻啄余鹦鹉粒,碧梧栖老凤凰枝”两句,大笔一挥改成“鹦鹉啄余香稻粒,凤凰栖老碧梧枝”。这么一来,通则通矣,可寄托将绝,兴味也少了。老杜因为思念少年时代的凤凰,才对这凤凰枝子别有情味,故而对着空枝也能心海翻起波浪。若是改成“凤凰栖”,就变成了眼前实景,只剩下故作玄虚,而失去让人张口结舌的魅力了。

还有那个“庭前八月梨枣熟,一日上树能千回”的杜甫,“读书破万卷,下笔如有神”的杜甫,“飘飘何所似,天地一沙鸥”的杜甫。遑论哪个杜甫,还是鲁迅先生说得最好,“我总觉得陶潜站得稍稍远一点,李白站得稍稍高一点,这也是时代使然。杜甫似乎不是古人,就好像今天还活在我们堆里似的”。

我就这样慢慢地心折于杜甫。晓得了他曾有过怎样的悲恸,有过怎样的心焦。晓得了上苍厚待他,让他“已识乾坤大,犹怜草木青”。

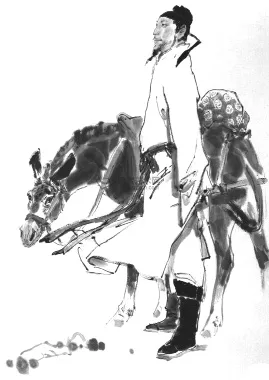

天以百凶成就一诗人。于是,杜甫站在大唐转折的十字路口,在马嘶人喊中,在战争的洪流中,与千千万万的其他人,站成了唐诗的一座不朽丰碑。