唐人街的乡愁

◎ 黄昉苨

去菜市场买菜的路上,艾薇和亨利突然神秘兮兮地对我说:“知道吗,亚特兰大也有中国城!”

据说那个中国城“特别小,可是特温馨”。

按捺不住好奇,我们临时转道去了那个中国城:一圈小平房,当中围了一个广式小花园,很像一个中国特色的商城。

然而并不是现在的中国——小花园墙上的瓷砖贴画大红大绿,各个小店集中售卖的几大类商品,无非就是影碟、或仿红木或仿碧玉的家居装饰品、带着点戏服味的“中式服装”。这里的发廊门口还贴着各色洗剪吹发型的外国人海报,店内瓷砖铺地,发型师朴实无华。

很快我就抑制不住喜悦地逛起了里面的书店。店里的显眼处放的不是成功学,而是菜谱,比如《家常卤肉饭怎样做最好吃》。店里有五分之一的地方用来售卖毛边纸、宣纸、红纸、字帖以及成百上千的毛笔……

温柔的台湾女店主说了,过年的时候,这儿的红纸可畅销了。

一个中年妇人坐在书店里,看见我们就问:“国内来的?哪儿的人呀?”

“江苏无锡。”

“啊呀!我也是无锡的!啊是个啊?正宗个哇?(是不是?很地道啊?)……”

老乡阿姨滔滔不绝地说起了无锡美食:“小笼包,好吃!年轻时明明不喜欢吃,嫌太甜,现在馋得很啊……过年的时候回国,算是吃开心了。”

理发店里,也集合着许多种奇奇怪怪的汉语口音。两个全然陌生的人坐在一块儿,不到10分钟就能开始聊孩子:“你家孩子考上佐治亚理工了吗?我家孩子去纽约大学读商科啦……你家孩子找到对象了吗?家里也是中国来的啊?好啊……”

总之,我从没想到自己会遇见这样的人:有些人连中文都不会说了,可跟你聊天的内容,跟村里的二大爷一模一样。有人离国坚决,生活也幸福,可就是止不住地思念故乡。明明他思念的那个故乡已经没有了——没几家馆子做菜还是那么甜了,城里最好的初中再不是一中,最繁华的地方也再不是中山路,年轻人说普通话的时间已经多过方言,城市的重心也已经从老城区转到了20年前还是荒地的湖边……

他还在思念的,是什么呢?

也许是过年的一张红纸,小时候渴慕过却没机会接触的戏装;也许是看着方块字长大的娃儿;也许是那些连汉语都不会讲的老华人,身上还留着的东西?

从中国城回来后,我想到了认识的另一对夫妇。他们在美国已经住上600多平方米的大别墅,男主人最自豪的,却是亲手在洗衣间里改出了一个能炒菜的中式厨房,那厨房无不令人想起20世纪90年代初的老公房。

初见觉得惊讶,仔细一想心就化了:他们夫妇就是在1992年离开中国的。

我已记不清自己上一次吃老家的鲜肉小笼包是哪年的事了,可是书店里的老乡阿姨却信心十足:“以后你就会魂牵梦萦的,越老越想吃。”

所以我最后也明白了,那光怪陆离的演出服装,和那一册繁体字的《家常卤肉饭怎样做最好吃》,就是唐人街的乡愁吧。说到底,那温暖人心的力量,源自它记载着许多华人背井离乡那一刻,故土的模样。

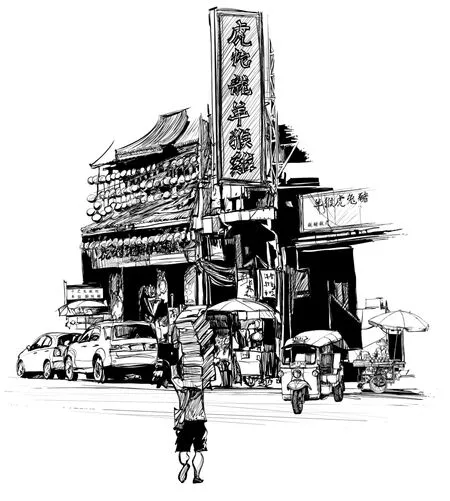

(摘自《中国青年报》图/海洛创意)