[内容提要]从孙悟空到哪吒,中国经典神话中之英雄很多都以“反者”形象出场。无论是从文本关系还是动画改编层面,《哪吒之魔童降世》(下称《哪吒》)中的哪吒都与神话原本和上海美术电影制片厂创作的经典哪吒形象形成反差。文本和视觉上的巨大差异激发促成了《哪吒》的媒体热议和票房神话。观众对哪吒的神话的年代记忆和叙事联想,使得动画观影成为一场“互文的游戏”。本文将《哪吒》置于反者神话重构的语境之中,以互文记忆体的角度深入哪吒动画再生产的过程,重新梳理以往哪吒的形象、谱系和叙事结构。

“任何文本都不始于零”,卡尔-海因茨·施蒂尔勒(Karl-Heinz Stierle)曾这样写道。同样的,动画电影《哪吒》作为票房神话的现象并非只凭单一作品之力,它已然成为一个激荡互文关系的文化记忆体。尽管哪吒的神话经过多次改编,然而无论其如何变化,在特定的文化语境中,读者和观众一旦读到或看到哪吒,都会将其与各种版本的小说和影视作品产生互文性的联想和比照。文本相互联系而形成了“互文性”,互文作为一种文化丈量和艺术解析的方法,能够更好地帮助我们揭示哪吒的动画修辞、《哪吒》的热映效应,及其背后的深层文化结构。

20世纪50年代以来,从上海美术电影制片厂的《大闹天宫》《哪吒闹海》,到电视剧集《哪吒传奇》,哪吒作为一种特有的文化形象和神话符号,已经经过了多次的动画重新书写。进入21世纪,哪吒从二维动画形态转变为基于实拍的三维动画和视觉特效创作,通过《封神传奇》、新版《大闹天宫》等得以呈现。

美国文学评论家哈罗德·布鲁姆强调互文影响方式的有效性,认为每个文本都是一个相互联系的整体。这也意味着,每个文本都处于已经存在的其它文本中,并始终与这些文本发生关系。以上作品中尤以《哪吒闹海》中的作为少年英雄的悲情哪吒形象最为深入人心,而千禧年之后一系列基于真人演绎的哪吒不仅没能延续传奇,反而往往成为高资本投入、低质量电影生产的反例。不过,无论是正向的力量或是反作用力,本文中将其视作重要的互文性力量。因为基于记忆联想的互文关系是非常复杂的,并非依赖单向之力,而是多元的网状结构。

在某种意义上说,互文结构触发了记忆的关联机制,使《哪吒》作为“反者”的生命力获得观众的确认,也树立了不同于以往神话版本中哪吒的“反者”形象。

一、“反者”的形象:哪吒降生的神话改写

鲁迅先生把《封神传》(即《封神演义》)列为明代神魔小说一类,评论其为“实不过假商周之争,自写幻想。较《水浒》固失之架空,方《西游》又逊其雄肆”。尽管这在鲁迅先生看来是《封神传》逊于《西游记》《三国演义》,无法与之形成鼎足之势的原因,然而在他眼中实为贬义的“自写幻想”在今日却演化为一种叙事方法。“自写幻想”一语中的地点出了几乎所有神话再生产的目的,即作者借古述今,基于远古神话记忆框架凸显新的形象、重构新的传奇。可以说,哪吒从“魔丸降生”开始,就已经揭开了其他文本中关于哪吒的记忆封印,从而在互文的交织结构中积累自身的能量。然而,对“反者”哪吒的塑造恰恰是从消解和颠覆神话原本及诸哪吒故事结构的角度进行的。降生神话的改写首先表现为剥除其宏大的历史背景和神魔立场。《封神演义》中,仙家教主各助一方,所谓助周者必胜,助殷者必败,天命劫数贯串全书。哪吒助姜子牙兴周灭纣,战功显赫。因此,哪吒神话原本中,哪吒的应运下世、开杀戒和遭难都是为了完成劫数。而“魔丸降生”从起始点便改变了命运设定,不仅将宏大的商周之争的历史背景抹除,更将哪吒的神话演变为一场“错误”的闹剧。

在《封神演义》中,哪吒是作为“灵珠子”降世的形象出现的。而在《哪吒》中灵珠子被置换,灵珠与魔丸的分合重新结构了哪吒的命运。同时,灵珠和魔丸以特有的文化符号方式映射了主要动画角色的形象特征,成为其戏剧冲突背后的真正动因。灵珠和魔丸的分合关系成为新的叙事线索。从混元珠被元始天尊分化为灵珠与魔丸,到灵珠被申公豹调包给龙子敖丙,而哪吒则作为魔丸降世,再到哪吒与敖丙联手抵抗天命,魔丸与灵珠重新合体。然而,灵珠并非至善,魔丸亦非大恶,它们的关系更符合“反者道之动,弱者道之用”的相生往复。灵珠和魔丸的互动关系也是哪吒“反者”形象得以重新塑造的根基。看起来似乎是因为灵珠和魔丸被调包,由灵珠托生的龙子面目清秀、行为正义,而以魔丸降生的哪吒顽劣乖张,被人视作怪物。因此,从海报的宣传到哪吒出场,都凸显了在魔丸降世的语境下世人目光中哪吒的应有形象——“丑哪吒”。

对于“丑哪吒”的热议,恰恰来自基于记忆的互文性比照。其实哪吒之名来自佛教典籍,其梵文全名为Nalakuvara或Nalakubala,据传是毗沙门天王的儿子(一说是毗沙门天王的孙子)。佛教典籍中描述哪吒为父亲的得力助手,因为常和夜叉打斗,甚至将其称为“鬼王”和“药叉大将”。唐代的《北方毗沙门天王随军护法仪轨》中哪吒的形象为“恶眼见四方”,宋代的《佛果圆悟禅师碧岩录》突出哪吒的怒气和法力为“忽若愤怒哪吒,现三头六臂”。但在动画作品再生产中,《大闹天宫》中的哪吒被强化为三头六臂和气势汹汹的样子,没有将其塑造为丑恶的形象;《哪吒闹海》则进一步以清秀俊美凸显哪吒作为正面人物的少年英雄气概。

动画电影《哪吒》中的哪吒,既不凶恶也不俊美,而是使用一种接近“丧”的丑感折中了凶恶与俊美。他形象上所谓的“丑”折射出的是因被孤立而产生的蔑视态度,以及不接受规训的叛逆性。应该说,“丑哪吒”身上有着孤独孩子的特质,如同日本现代艺术家奈良美智塑造的梦游娃娃,正是这种孤傲和疏离感使魔丸哪吒能够从远古的神话中穿越至现代都市,让观众产生共鸣,体认到在任何文化语境中都存在的被压抑的主体性。

“反者”哪吒剥除了其它哪吒叙事结构中的冲突,将镜头推进到陈塘关中一个有着异类孩子的家庭中。随着哪吒的出生和成长,哪吒的神话再生产表现为从父权结构转向对家庭关系的重新书写。剥离了正反人物的二分法,“丑哪吒”被还原为一个调皮顽劣的孩子。去除其或神或魔的身份,哪吒只不过是一个几岁的男孩子,正是多动、敏感和叛逆的时候。从记忆研究的角度来说,这个年龄阶段也是一个人建立世界观的起点,人会根据其之前已有的记忆开始梳理坐标系统和时间顺序,由此界定自我。也就是说,哪吒对自己是灵珠还是魔丸的追问,其实正是自我意识产生之时。家庭是哪吒神话再生产的着墨之处,是“反者”哪吒历程的起点和终点。愤怒的哪吒的最终战场也是自己的家庭,在他自己的生日宴上,一切矛盾在此爆发、澄清和散场。

为了聚焦家庭关系,“丑哪吒”和龙子敖丙都被改写为“独生子”。在《封神演义》中,哪吒位列金吒、木吒之后,是李靖的第三个儿子,因此也被称作“哪吒三太子”;敖丙也是龙王敖烈的“三太子”。而为了重新设定反者身份,哪吒被置于一种慈母严父的家庭语境之中,从降世就被立为乖张的独子形象,这使其能够在现代社会语境中更贴近观众,获得认同感。而另一方面,敖丙似乎成为整个龙族改写命运的唯一希望,重压使得这个人物的最终内心扭曲得到合理化解释。

因此,与其它哪吒神话版本的差异在于,“丑哪吒”的反者身份和特征得到了原生家庭的理解。与《封神演义》中李靖视哪吒为怪胎、横眉冷对的态度不同,魔丸哪吒不仅重新书写了父子关系,影片也加强了哪吒母亲的角色比重。尽管在很多时候哪吒父母的行为似乎失去了监护人应有的原则,然而他们认为自己的使命在于理解哪吒异于常人,愿意发现其正直善良之处,帮助其发现真正的自我。在陈塘关百姓的反对声中,哪吒父母仍竭尽全力呵护世人眼中的“丑孩子”和“坏孩子”,从而激发了部分观众的家庭记忆共鸣。

《哪吒》中哪吒的形象再生产能够深入人心,在某种程度上是由于观众能够从这个“反者”哪吒身上体认被压抑的主体性,找到自己曾经任性却被家人包容的影子。在这个意义上,“丑哪吒”恰因与其他哪吒形象的反差链接到了观众的集体记忆,成为诸多反者的真正引领者。

二、“反者”的谱系:哪吒界命的重新布局

哪吒真正成为动画作品中的主角要归功于经典作品《哪吒闹海》。这次动画再生产也使得哪吒这个神话人物第一次在真正意义上被抽离出《封神演义》的神魔立场和界命布局,在新的时代和文化坐标中找到自己的位置。《哪吒闹海》的导演王树忱先生曾经谈到在对《封神演义》中哪吒的故事改编为动画时的取舍考量。“《封神演义》自第十二回到第十四回,从哪吒出世到莲花化身止,是写得比较有光采的,为人们所乐道的章节。但是天命劫数,因果报应之类也给它蒙上了一层灰尘。”因此,《哪吒闹海》最终去除了与因果天命相关的情节,围绕闹海的情节突出哪吒与龙王的争斗,也使得动用乾坤圈和混天绫大闹龙宫、打死龙子和抽龙筋成为与哪吒有关的重要姿态。闹海和解救陈塘关百姓确立了哪吒少年英雄的形象。

时隔40年,哪吒神话的再次书写拾回了命运因果的叙事。一系列的“失误”或“机缘”,强化了界命的布局和操控性。“我命由我不由天”作为全剧高潮成为“丑哪吒”积压已久的呐喊。然而,正如《哪吒》的票房成功并非凭借单一作品之力,对哪吒界命的重新布局也无法只依靠哪吒个体展开。

在反者神话的再生产中,影片并没有简单突出哪吒个体的英雄性,而是围绕灵珠—魔丸的对应结构延展塑造了一系列人物。这些群像提供了反者的谱系,他们呈现了天界、人间和海底的时空区隔,也预言了基于界域的命运布局有被撬动和翻盘的契机。基于反者谱系核心位置的是哪吒和敖丙,他们代表着灵珠和魔丸的复杂争斗及纽结关系。影片中,哪吒仿佛是青春片类型中叛逆之子的缩影,另一方面,龙子敖丙的压抑映射了申公豹和龙族长期被忽视的愤怒。哪吒和敖丙的对应性由此成为对于青春的描述和反省。作为谱系中的主要“反者”,他们呈现了青春的困境。由此,哪吒和龙子试图改命的对抗姿态在动画影片中呈现为在愤怒的青春中找到释放自己能量的对手,无论是爱的对象还是恨的对手。正因如此,哪吒和敖丙从朋友到对手再成为战友,就有了更为合理的青春叙事基础。不仅如此,以魔丸和灵珠作为两级的叙事结构,力图在所谓美与丑、善与恶之间呈现一系列或隐或显、各具个性的“反者”所构成的谱系。

在显性层面,角色们以相互参照和对比的视觉形象出现,如哪吒与敖丙、太乙真人与申公豹、殷夫人与李靖、小妹妹与孩子王,等等。尤其特殊的“反者”是太乙真人。他是一个具有代表性的隐性“反者”,其嗜酒和糊涂是“天意”和“界命”的缝隙,他的看守失职致使灵珠被调包,他的疏懒无法管住混世魔王哪吒,这些都是撬动哪吒神话的重要节点。

影片也力图捕捉“反者”的遮蔽性,即在哪吒是广为人知的“反者”形象背后,有着申公豹这样藏于暗处、以期复仇的兽族“反者”,更有敖丙虽继承“灵珠”,却隐藏真实身份,以图率龙族飞升天庭的“反者”。无论是在明处的“反者”哪吒,或是隐藏于深处的龙子,他们都蕴藏着一股“我命不由天”的“反者”精神,并在看似注定的命运前奋力一搏,以期改变。

因此,在隐性层面,很多“反者”以群像方式呈现,譬如被困在海底的龙族及其看管的怪兽们,还有看起来最不像“反者”的一群人——陈塘关的百姓们。尽管表面上看,《哪吒》中塑造的陈塘关百姓似乎并不可爱,尤其是和《哪吒闹海》中的百姓相比,但正如一些评论所提出的,这种刻意为之的艺术效果,其实凸显了人物的善恶并非那么明晰,百姓也是由富有个性的个体所构成的群体。由此,“反者道之动,弱者道之用”,陈塘关百姓对“魔丸”哪吒和“灵珠”敖丙的态度转变恰恰是整体叙事的高潮之处。

哪吒的“恶性”彰显是在百姓对其恶语相向之时;而在敖丙畏惧群言上告天庭毁灭龙族时,“灵珠”也无法阻止他心中水淹陈塘关百姓的恶念。从而激发了哪吒守护父母及百姓,实践其逆天改命的宣言。“水能载舟,亦能覆舟”,百姓看似柔弱,其力量却是承载及倾覆界命的最大动因。

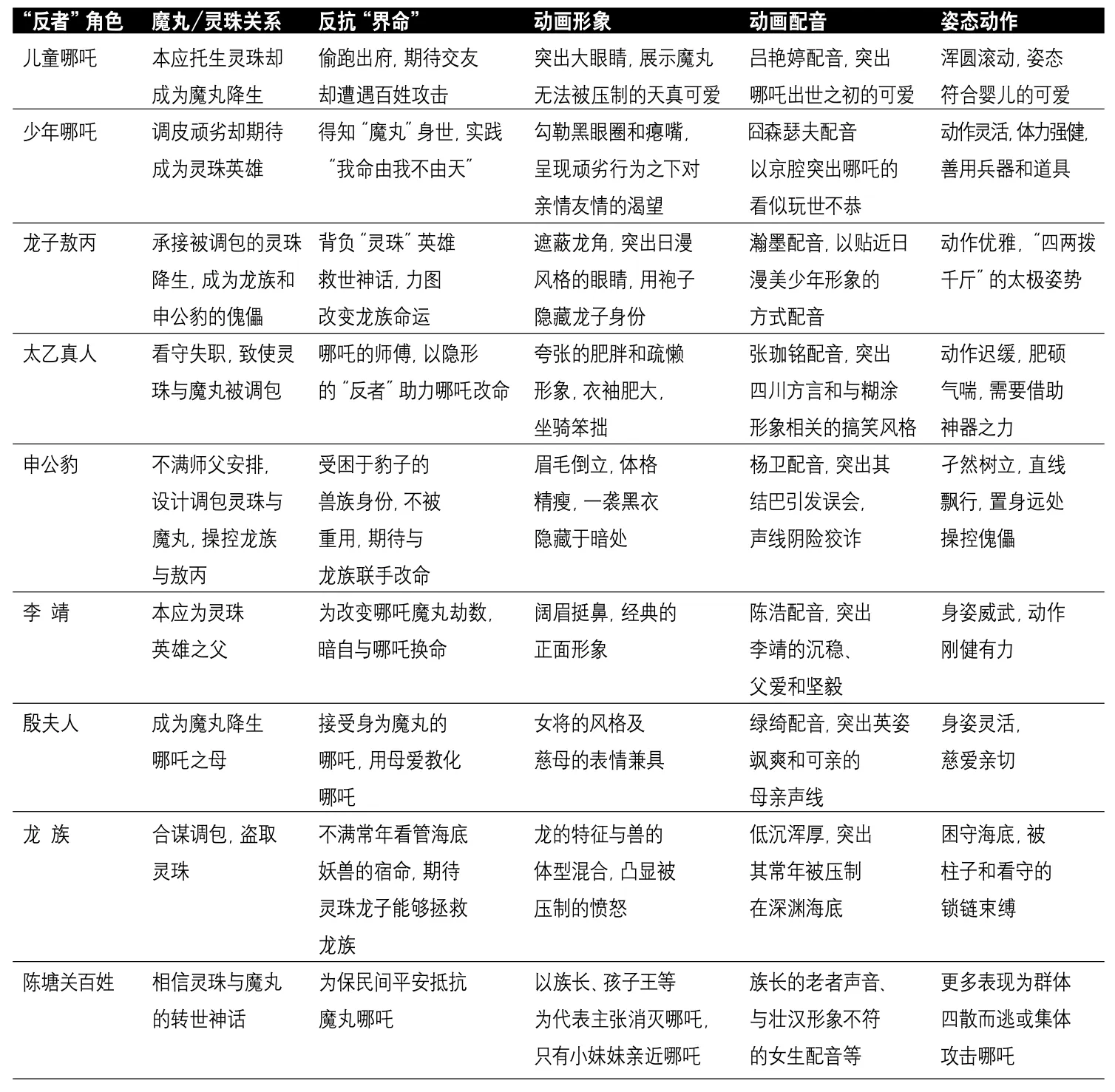

总体来说,《哪吒》中的“反者”可以梳理为如下的谱系图表,他们在显与隐的关系中也改变了天界、海底、人间乃至乾坤图的命运布局。作为动画长篇,哪吒的神话是“反者”谱系所共同构建的,通过形象、语言、动作及其叙事场景,“反者”们编织了互文性的动画时空体(见下表)。

影片重新塑造“反者”哪吒,凸显及其改变界命的勇气,基于“反者”做谱系铺陈。当中的“我命由我不由天”并非只是哪吒一个人的呐喊,实际上也是敖丙、申公豹、李靖、殷夫人等人不甘命运安排的宣言。由此,观众才能在“反者道之动”的层面中超越简单的善恶伦理讨论和正邪的二元之分。因为神话谱系中,不仅有显性和隐性的“反者”,每个“反者”自身也有其丰富层次的“人性”及“神性”。在这个意义上,“反者”哪吒即是个体也是群像。重构神话,需要以“反者”之心及动画之眼揭示宇宙乾坤的无穷之动。

谱系图表:《哪吒》中的显性和隐性的“反者”及其所处“界命”,动画角色的服装、色彩、身份图腾与其所在之“界”在整体设计中获得了共鸣

三、“反者”的仪式:哪吒献祭的互文游戏

哪吒作为神话人物有其特殊的仪式身份。他以决绝的剔骨还父、割肉还母的献祭方式了断与人间的瓜葛,进入神界。动画电影《哪吒》不仅消解了神话原本中哪吒献祭的残酷性,更以游戏化的方式重新书写了这场仪式。通过“调包情节”“搞笑配音”“科幻化场景”等一系列娱乐化的模式置换了悲剧性,激发了与武侠小说、周星驰电影、超级英雄、日本漫画等相关的集体记忆,引发了关于观影的狂欢体验。在神话原本中,哪吒与父亲李靖的关系更像是猛兽与驯兽者的关系。在《封神演义》中,以灵珠子出世的哪吒因自己并非凡夫俗子而有恃无恐,他的命格安排本就有着,“此子生于丑时,正犯了一千七百杀戒”。因此伤夜叉、杀龙子对他来讲不需经过道德观念上的挣扎,直到燃灯道人用玲珑塔制服他,他才重新认父,而托塔李天王手中之塔也成为了制服逆子的象征符号。在这种“驯兽”的语境中,哪吒的献祭更像是去除魔性、升华神性的仪式,这也符合哪吒神话源自佛教典籍的背景。

而在前数字动画时代的《哪吒闹海》,借由传统手绘动画强化了哪吒献祭的庄严感。导演王树忱谈及改编过程中强调了龙宫的作威作福,使哪吒为救小孩打伤夜叉更为合理化,而杀死龙子也是无心之失。当然作为主要针对儿童受众的《哪吒闹海》不会真的表现剔骨、割肉这样的情景,而是以哪吒“自刎”的方式书写了更具悲剧性的英雄献祭。动画中,哪吒被绑在石柱上,为了不让龙王水淹陈塘关而选择自我牺牲,这种仪式感如同希腊神话中普罗米修斯的被缚,也让观众更为期待哪吒的“复活”和“复仇”。

诞生于数字时代的《哪吒》,借助三维动画的模式对哪吒神话进行再生产。正如前面所述,影片重新书写了哪吒的家庭关系,因此戏剧高潮之处并非哪吒的自我献祭,而是安排哪吒的生日宴这场戏,在一个体现生命成长的仪式中,大战上演,最终众人合力对抗天命。不仅哪吒的父亲甘愿与哪吒置换命运符咒,龙子敖丙所代表的灵珠之善也被唤醒,与哪吒合体,这是《哪吒》通过反者谱系铺陈所建构的新仪式。

然而,没有剔骨换肉和自刎的献祭仪式,《哪吒》反而更加凸显了“反者”们的肉身性或实在感。与二维动画《哪吒闹海》相比,在这部三维动画作品中不易捕捉到庄严性或英雄感,“人有神力,神有人气”的传统美学追求被冲淡。或许是因为太想消解原有的对人、神、鬼、兽的界定和刻板印象,《哪吒》对这些角色的处理变得同质化。即尽管表面上对动画角色的形象、声音及动作有着界命的特殊设定和区隔,但其精神内蕴和文化表达却少了深层的差别。

纵观《哪吒》中所塑造的角色,似乎都受到地心引力的操控,产生一种肉身的沉重感。太乙真人的仙风道骨和超凡脱俗被置换为喝酒打嗝和肥硕糊涂,申公豹的阴险狡诈和暗藏祸心被磕磕巴巴和晕头转向所掩盖。如果对比《大闹天宫》和《哪吒闹海》,我们会发现对神仙之所的处理的确更富有意境,妖魔的杀伤力也更令人信服。

不过,正如同《哪吒闹海》剔除《封神演义》中残酷的情节与场景,《哪吒》把神、魔、人同质化的处理有其消解宏大叙事和追求娱乐性的深层动因。尽管在新的时期动画影片已经不再仅被设定为给儿童观看的美术片,然而在追逐票房神话的暑期档,上映的动画长片都难以摆脱合家欢的属性。在这个意义上,哪吒神话的再生产似乎深谙其道,童话就是要剥除神话自远古而来所携带的残酷与血腥。而想要获得合家欢的效果,神话似乎只能被包装为引人发笑的童话。

在将近两个小时的观影过程中,能够时常听到成年观众和孩子们共同的笑声。《哪吒》竭尽全力地为观众提供搞笑情节、喜剧化的配音和丑角戏码。这些设定往往凝结了年代记忆和类型叙事,能够激发观众的特定情绪。在动画时空中哪吒叙事的建构也使其成为互文记忆体,尽管很多时候呈现出过于混杂的弊端。

首先登场的是配合哪吒降生的“调包情节”。由于申公豹的伺机报复和太乙真人的疏忽,机缘巧合使得灵珠、魔丸的调包情节得以戏剧性展开。调包的情节本来就是中国传统文本中标志人物命运的经典情节。著名的调包情节最初往往表现出悲剧性和残酷性,如《红楼梦》中,王熙凤安排林黛玉和薛宝钗被调换,哄骗贾宝玉成亲;《赵氏孤儿》中程婴牺牲自己的儿子替换赵盾之子,以及“狸猫换太子”这样恶毒的调包奸计等。

而在流行文化盛行的时代,调包情节从悲剧性的隐喻演变为架空历史和游戏化叙事偏爱的结构。灵珠和魔丸被调包也旨在把“失误”变成“闯关的闹剧”。看起来这场关于调包的游戏对决以申公豹的胜利和太乙真人的渎职而结束,但这也正是哪吒改天换命新游戏的开始。在新的命运轮盘中,哪吒和敖丙作为太乙真人和申公豹的徒弟的对应性不时能够让人联想到经典武侠中的人物关系,如金庸小说《射雕英雄传》中的郭靖与杨康、古龙小说《绝代双骄》中的小鱼儿和花无缺,观众因此能够预见虽然他们在不同环境中成长,然而终有江湖再见、身份大白的戏剧转折。

影片进而突出搞笑段子和丑角化配音以博取观众的笑声。网络流行性的段子和搞笑风格的配音虽然获得了影院中的笑声,但却损伤了哪吒动画再生产本可获得的反者形象深化和结构创新。即是说,哪吒的神话和献祭仪式重构并非不可采用游戏的方式进行,而是需要真正善用互文结构和建构新的游戏化叙事。

因此,哪吒的神话再生产没能够走得更远,并非因为失利于剥除宏大历史叙事,或舍去了“自刎”献祭的仪式,而是没能借助“丑哪吒”勇敢地将游戏性进行到底。影片本已成功地突出了哪吒与命运为敌,把神话原著中与家庭的决裂状态转移到对天命不公的抗争上,关于“反者”哪吒的书写也可以更近一步,表达反者的自反性,即哪吒的反者态度有机会使其与自我决裂,将对家庭、社会乃至界命的矛盾引向自身,从而深刻刻画人性的脆弱和神性的幻像。

不过,这些命题或许并不应该由一部暑期档动画大电影全部承载,献祭仪式被有意抹除,《哪吒》的高潮之处自然地演变为带有科幻效果的终极战斗场景。哪吒神话的再生产沉浸在核爆一般的力量对决和科幻质感之中,似乎预言了数字化才是这个时代的新神话。

结语

互文的建构来自记忆的作用力与反作用力。神话文本成了记忆的容器,文化符号的联系在此得以积累。《哪吒》中的一系列角色,在其出场之时就以“反者”的姿态在不同年龄的观众心中进行了某种无意识的参照和快速比对。哪吒的叙事和动画形象编织了新的神话之网,其作为反者的形象再生产得以借助一种共建的机制。在新的影像生产和竞争格局中,长篇动画想要获得一席之地,便不能只局限于传统叙事,需要进行新的文化梳理和互文建构。在这个过程中,动画影片应该努力突破娱乐化和低幼化的标签。在这个意义上,《哪吒》的确如一些评论所指出的那样,突破了简单的儿童动漫的局限,将视野和格局投向了对人性关怀和终极意义的探索。而在新的技术艺术语境中,动画确实已经跃出标签化的界定,成为具有强大潜能的艺术媒介和互文记忆体。

中国拥有丰富的神话资源和历史文本,为重审神话和动画再生产提供了强大的文化动力。当然,神话文本内部、文本之间的符号联系和叙事关系非常复杂,关于任何文本的动画再生产也就是一次神话再创造,更需要“反者”之眼和创造精神赋予其新的生命力。

尽管如上文所述,《哪吒》的反者叙事和游戏结构进行得并不彻底,但《哪吒》较为系统地将“反者”在谱系上进行动画呈现,从天界、海底到人间,被划定边界的时空中都有其不安于室、期待改天换命的“反者”,揭示了一系列“反者”与其“界命”的抗争关系。在这个意义上可以说,提供反者形象和姿态的《哪吒》本身已然成了一个经典神话的“反者”,也成为未来中国动画重审神话、进行再生产的重要新起点。

注释:

[2]鲁迅.明之神魔小说(下)[M]//鲁迅自编文集2:中国小说史略.天津:天津人民出版社,1999:187.

[3]王树忱.哪吒闹海的剧本改编和银幕体现[J].电影,1979(4):108.

[4]支娜.从哪吒闹海到魔童拆家——《哪吒之魔童降世》是退步还是立新?[J].艺术评论,2019(9):152.

[5]王占军.对立与超越:电影《哪吒之魔童降世》取得成功的几个要素[J].艺术评论,2019(9):146.