[内容提要]中国歌剧从正式诞生到迅猛发展,可以说与中华人民共和国成立以来的70年同步。本文以“剥茧抽丝”的方式回顾这一“同步”历程,从论证《白毛女》何以成为“中国第一部歌剧”开始,将70年中国歌剧史分为三个阶段进行观察和梳理:从“新歌剧”到“民族歌剧”,再从“民族歌剧”到“中国歌剧”,以及在国际舞台面临严峻挑战的中国当代歌剧的创作现状。本文从历史的角度举例回顾了中国歌剧创作的各种重要理念、趋势、成就;对需要解决的问题提出参考意见,重点分析了问题症结之所在;并展望中国歌剧登上世界舞台中央的前景和条件,提出民族化、国际化和当代化三者的平衡和统一是中国歌剧创作当前需要高度关注并努力达成的目标。

一、《白毛女》——中国第一部歌剧

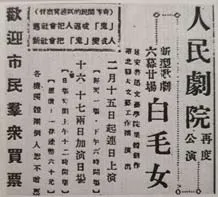

图为1946年初,华北联大文工团在张家口人民剧院演出“新型歌剧”《白毛女》的海报。标明“一律边币六十元。各机关团体个人恕不赠票”。

中华人民共和国成立以来的70年,是中国歌剧得到蓬勃发展的70年。70年前,正是歌剧《白毛女》成为承上启下的开端,确定了中国歌剧的创作走向。但中国歌剧的滥觞阶段可以追溯到黎锦晖的儿童歌舞剧,其背景是五四新文化运动中的普及白话文运动。其后在红色根据地和国统区渐分出两个较大的端倪:一个是以民间音乐或戏曲为根基的活泼短小的歌唱剧,一个是模仿西洋歌剧套路的文化人歌剧。这些作品中的绝大部分没有传下来或仅能找到断简残篇,从现有有限的资料来看,它们在技术上都还略显粗糙,艺术表现力还未达到较高水准。但是,正是在这些大量的实验性创作的铺垫之下,特别是在毛泽东同志在延安文艺座谈会上讲话之后,终于在1945年的延安鲁迅艺术学院创作出流传至今的歌剧《白毛女》。《白毛女》的影响力从其数以亿计的观众数量上看,在中国表演艺术中迄今为止是空前绝后的。早在71年前,茅盾先生便撰文指出:“在今天,我们毫不迟疑称扬《白毛女》是中国第一部歌剧,我以为这比中国的旧戏更有资格承受这名称——中国式的歌剧。”这个论断当时曾经引起热烈的讨论和呼应,例如从当时有影响力的诗人、文艺评论家冯乃超(1901—1983)发表于1949年的文章即可见一斑:“说《白毛女》是‘民族形式的歌剧’,是‘中国第一部歌剧’,说‘它在人民艺术的发展与进步上是具有里程碑的意义’;这些说法并不是夸大的。”《白毛女》正是在专家们广泛的认可下受到激励、获得动力从而不断完善、不断上演、不断获奖,逐步经典化。

茅盾等专家应该说完全了解《白毛女》之前的各种歌剧的相关探索,那么他们为什么仍要把中国第一部歌剧从《白毛女》算起呢?茅盾的论断表明了关键性的两点:第一,区别于戏曲;第二,“中国式的歌剧”。这两点决定了《白毛女》“具有里程碑的意义”。但是,这还不足以说明《白毛女》何以成为“第一部”。我以为,撇开从内容上解释《白毛女》何以成功的社会学理由,在艺术形式上,《白毛女》是第一部在歌剧形态上为本土化奠基的最出色范例。这个范例犹如一颗优良的种子,蕴育着成长的巨大希望和广阔前景。《白毛女》的歌剧本土化探索是一次高度的理论自觉行动,建立在创作者当时具备的歌剧知识储备基础上。贺敬之于1946年春天在张家口写的《〈白毛女〉的创作与演出》一文,表明《白毛女》的作者们有着明确的“创造新歌剧”的理论目标;马可和瞿维在于1946年8月30日合写的《〈白毛女〉音乐的创作经验——兼论创造中国新歌剧的道路》一文中宣布:“我们要创造一种能够真正代表中华民族的新歌剧。”而马可、张鲁、瞿维在于1945年7月15日合写的文章《关于〈白毛女〉的音乐》中已透露了他们对西洋歌剧有一定的了解。从史学观点看,所有的“第一部”,势必有着“前史”。于是我们宁可将《白毛女》之前的种种探索视为中国歌剧的“前史”,正如欧洲歌剧史上的“第一部”《尤丽迪茜》之前已有大量的传奇剧、田园剧、牧歌剧和幕间剧作铺垫,而不论后人从中发掘出任何什么不同于“第一部”的因素或“第一部”里缺少的优点。如果说,欧洲歌剧起源于一群知识分子为实现一种艺术理想而所做的“发明”,那么在类似的意义上也不妨将《白毛女》看作一群中国知识分子在毛泽东同志延安文艺座谈会讲话精神的指引下,以一种高度的理论自觉,创作出的中国本土化歌剧的第一个典范作品。这便是我们总览中国歌剧70年的语境和出发点,换句话说,《白毛女》是我们回顾和总结1949年以降中国歌剧之“纲”。

二、从“新歌剧”到“民族歌剧”

戏曲其实是中国传统的“歌剧”。为了区别于传统的、以程式化为基本特征的戏曲,延安的这一群知识分子称戏曲为“旧歌剧”,而通过借鉴西洋歌剧形态、又充分顾及当时历史条件而充分本土化创作的《白毛女》,则被称为“新歌剧”。这部“新歌剧”的音乐主体建立在民歌基础上,因此摆脱了戏曲“板腔体”的套路思维。跟“板腔体”的戏曲不同,是《白毛女》在形式上的第一大特征;跟“秧歌剧”等“原生态”不同,在高度重视乡土化的同时隐藏着潜在的专业化要求,是《白毛女》在形式上的第二大特征。《白毛女》在形式上的这两大特征,既是隐蔽的,甚至是调和的(例如其中含有戏曲和秧歌剧的要素),但又代表了明显的趋势和指向:一方面,以与其它旧种类的区别来显示自己作为新体裁的独特存在价值;另一方面,它坚信“新出于旧”,努力从传承出新,而绝非“有生于无”的全盘西化。由于《白毛女》在各方面取得的巨大成功,中华人民共和国成立以后,歌剧界基本上是尊《白毛女》模式为开山之祖,诞生了若干被广泛认可的中国“经典歌剧”。其中三部可与《白毛女》并称,即我们今天总结的所谓“一白一黑”和“一江一湖”:“白”指《白毛女》,“黑”即《小二黑结婚》;“江”指《江姐》,“湖”是《洪湖赤卫队》。直到今天这四部歌剧仍在我国歌剧舞台上常演不衰。从中华人民共和国成立,特别是1957年春由中国音乐家协会和中国戏剧家协会联合举办“新歌剧座谈会”以后,鉴于对传统戏曲和“新歌剧”的重新认识和定位以及文艺政策的调整,“新歌剧”逐渐改称“民族歌剧”。

《白毛女》之后各地又创演过多部歌剧,均未能赢得较大反响,直到1953年《小二黑结婚》引起广泛的高度关注。从中国歌剧史的角度看,《小二黑结婚》也是《白毛女》之后最重要的歌剧事件。因为,事实上《小二黑结婚》的音乐创作理念跟《白毛女》并不完全一致,而是将《白毛女》中处于次要地位的戏曲因素进行了提高和放大,用戏曲音乐素材成功地塑造了生动的人物形象。受到当时主导歌剧创作的领军人物马可提出并大力推崇的“歌剧戏曲化”路线的影响,紧接着产生的《刘胡兰》(1954)、《红霞》(1957)、《洪湖赤卫队》(1959)、《红珊瑚》(1960)、《江姐》(1964)等“民族歌剧”,毋宁说无一不是更多地受到《小二黑结婚》的影响。这些作品的音乐素材大多尝试不局限在一个剧种,不拘泥于固定唱腔,而是通过与戏曲元素的“捏合”进行再创造,不过其风格和创作方法不离戏曲的“板腔体”。值得注意的是,这个歌剧的戏曲模式又反过来影响到《白毛女》。1962年,为纪念毛泽东同志延安文艺座谈会讲话20周年,《白毛女》做了一次重要的修改,音乐修改由马可领衔,从戏曲音乐着手便是顺理成章的了。这次修改最大的增色当是整合原有基础写出一段以戏曲板腔体为风格和手法的核心咏叹调,这就是近7分钟的“恨似高山愁似海”(包括“我是人”)。必须承认,这首咏叹调写得非常优秀,情感充沛,层次丰富,跌宕起伏,把“旧社会把人逼成鬼,新社会把鬼变成人”的歌剧主题表达得淋漓尽致,从而大大加固了《白毛女》的“主脑”。这首咏叹调,在脍炙人口的“北风吹”“扎红头绳”等段落后面,为《白毛女》撑起一根结实的顶梁柱。

与此同时,与“民族歌剧”同行的还有一个支流,不妨看作是从《白毛女》模式中分蘖出来的另一“派别”,其特征是既吸收民族歌剧的风格,在体裁上却尝试向西洋经典歌剧的“标准”形态靠拢,这些尝试中首推以核心唱段“革命人永远是年轻”而著名的《星星之火》。《星星之火》于1950年在哈尔滨首演,创作于抗战胜利后从延安迁到东北的鲁迅艺术学院,因此它和《白毛女》有着共同的“出身”或渊源。它是中国歌剧中第一次用完整正规的西洋交响乐队伴奏的作品。其后有当时被认为很“洋化”的《草原之歌》(1955)为这一“支流”的代表性作品,这部歌剧尝试以更接近西洋歌剧的音乐形态和美声唱法来表现藏族的故事,在当时有突破性意义,引起热议甚至争议。不过在回望过去的今天,这些歌剧仍然被统称为“民族歌剧”。

20世纪50年代,我国与苏联的文化交流十分密切,以格林卡和五人“强力集团”为代表的俄罗斯“民族歌剧”在我国曾有过广泛传播,但这实际上对我国的歌剧创作似乎并未发生预想的实质性影响(倒是在其它的音乐体裁和舞剧音乐中可见明显踪迹)。原因可能是歌剧创作戏曲化占据主流而阻隔了经由俄国歌剧向西方经典歌剧的靠拢。

从1949年到1966年的17年间,我国在相对封闭的文化环境中创演了大约120多部歌剧或“民族歌剧”,可视为“中国歌剧”的创始期或“民族歌剧时期”。今天我们从开放的国际视角来看,这个创始期最重要的贡献若一言以蔽之,那就是:把发展中国特色的、本土化的歌剧作为首要目标。

三、从“民族歌剧”到“中国歌剧”

自20世纪70年代末我国改革开放起,“中国歌剧”进入发展期。近40年来,尤其是从2014年习近平总书记在文艺工作座谈会上讲话到现在,中国歌剧的创作数量呈爆发式增长,业内人士形容势若“井喷”。近几年,每年歌剧创演的数量均超过上百部,即现在一年的剧目数量便超过创始期17年创作数量的总和。改革开放是中国歌剧“发展期”的总背景,跟表演类各门艺术一起,我国歌剧创作也愈益显示出欲与世界主流歌剧接轨的趋势,并进而开始追求从世界舞台的边缘登上世界舞台的中央。习近平总书记2019年5月15日在亚洲文明对话大会开幕式上的主旨演讲《深化文明交流互鉴,共建亚洲命运共同体》中,对党的十八大以来“走出去”国策的国家定位作了一个精炼概括:“今日之中国,不仅是中国之中国,而且是亚洲之中国、世界之中国。”正是在对这个定位的认识下,歌剧界一些权威机构提出“用世界语言,讲中国故事”。

事实上,这个时期音乐创作最具特征的就是向西方作曲技术的大规模学习,学习的结果之一是在歌剧领域产生了大量的“正歌剧”。所谓的“正歌剧”,是我国歌剧分类中新出现的专有名词,开始流行的时间大约在2011年首届“中国歌剧节”期间的新闻报道中,是指中国作曲家按照西方歌剧的“标准”模式创作的歌剧作品。这个名词的对应词应该是“民族歌剧”,由此可见对西方学习的规模效应,已足以在中国产生一个可与“民族歌剧”抗衡的体裁术语。不过这个新词不可跟西方歌剧史上巴洛克时期与“喜歌剧”(opera buffa)相对的中文通用译名“正歌剧”(opera seria,又译“严肃歌剧”)相混淆。这个新词的产生和应用,显然只是暂时找不到一个更合适的与“民族歌剧”的对应称谓的姑且之举,之所以言之“姑且”,盖因其中多少含有将“民族歌剧”看作另类的某种歧视之嫌。按照笔者所掌握的业界普遍评价,最具“口碑”的“正歌剧”可能是这两部:一是《原野》(1987),二是《骆驼祥子》(2015),其间间隔了28年之久。

《原野》曾囊括2000年原文化部第九届文华奖的几乎全部奖项,历经时间的洗礼,自首演后常演不衰,是复排率最高的歌剧剧目之一,截至2016年,演出场次不少于300场,在国际上亦产生了一定影响。《原野》原本是著名剧作家曹禺在20世纪30年代受西方表现主义影响而创作的话剧,而歌剧《原野》则大量采用了表现主义的作曲技术和音乐风格,来描述和渲染原作的故事及其精神。音乐的表现主义与文学的表现主义在歌剧中两相契合、相得益彰,以致有权威人士就表现力的强度而言评价《原野》的歌剧甚至超过了话剧。显然,先有文学的表现主义在民族化方面取得相当的成功,才为音乐表现主义的得当应用打下了成功的根基。

《骆驼祥子》也是采用文学名著为底本,但并未从原著先天占得如歌剧《原野》那样的“便宜”。恰恰相反,《骆驼祥子》原著秉持一种“原汁原味”的“乡土主义”,并无借用西方时髦的艺术新法对本国题材进行重构的企图。或许这也决定了歌剧《骆驼祥子》的音乐风格和音乐语言没有走得那么远,而是处在更为传统的浪漫派和声与织体形态中,最远止步在表现主义之前的、与表现主义有所交织的晚期浪漫派。《骆驼祥子》似乎探索了一条比《原野》更加适合本土化的“洋为中用”的“温和”之路。这可能也反映了原著对歌剧改编的某种潜在的制约。从达到的艺术高度上总体来看,《骆驼祥子》在某种意义上可看作吸收西方传统技法写作而成的代表性歌剧作品,代表了一个阶段性的总结,这不意味着《骆驼祥子》可以替代上百部同类作品和它们的成就。

这些“同类作品”如前所述,现在主要被媒体称为“正歌剧”,一些歌剧从业人也受其影响,正在逐渐承认这一称谓。但是从这些歌剧的“初心”来看,更好的称呼似乎应该是“中国歌剧”。在这里,“中国歌剧”是一个特指,其特征自觉或不自觉地包括以下三点:内容上,是中国人以中文创作的讲“中国故事”的歌剧;形式上,具有中国民族风格,以歌剧的主流形态为作品外观;目标为融入国际歌剧主流,登上国际歌剧舞台中央,建立可以跟欧美各国歌剧抗衡的“中国歌剧学派”。目前,我们从一些本来自称“民族歌剧”的作品演出节目单上可以看到其称谓已悄然改成了“中国歌剧”,这暗示了某种观念正在发生微妙蜕变,也表明,“民族歌剧”和“中国歌剧”的区分不是绝对的,毋宁说,“民族歌剧”和“中国歌剧”有着同一内涵,区别仅仅在于外延部分;犹如两个重叠的圆圈,重叠部分——无论重叠的部分有多大,却正是二者共同的核心或“初心”。

另外,还有些偏离了以调性和功能和声体系为标志的传统作曲法而与西方“先锋派”贴近的作品,远比上述两部“西化”的作品更“西”,大多在中国内容的名义下写作,含有相当数量改编自经典文学。这时,改编者当然可以彻底摆脱前述两部歌剧所显示的“原著主义”,写出名实不相符、貌合而神离的全“新”的、更加“自我”的作品。不过这些仍然停留在实验性阶段的作品迄今未能获得业界、特别是受众的承认或足够的承认。

一个重要的关注点是2017年底至2018年初原文化部举办的第三届“中国歌剧节”,这届歌剧节与“中国民族歌剧传承发展工程”紧密结合在一起。在后者的领导和推动下,从国家层面集中力量对传统的“民族歌剧”样式进行重点扶持,举行了一系列全国规模的展演活动,开办了一系列“民族歌剧”的创作与评论的培训班以及诸多研讨活动。这些“国家行为”,包括国家艺术基金对民族歌剧及其研究项目的倾斜,对中国歌剧的创作方向在特定时间发生了程度不同的影响和“纠偏”作用,尤其是以戏曲“板腔体”形式和风格为依归的创作导向,令人印象深刻。

中国歌剧在设施建设上的划时代进步体现在国家大剧院的建成并于2008年正式运营。这也是以创作和作品为核心内容的中国歌剧史上的一件大事。事实证明,国家大剧院远远不仅是一个演出机构,它更以其鲜明提出的“崇尚高品位、高水准的高雅艺术和民族艺术”为定位和使命,为近期中国歌剧的创作和表演打下了深刻的时代印记。国家大剧院建院11年来,演出了约120部歌剧,其中自制剧68部,以较强的实力和丰富的实践成为中国歌剧行业的旗手。以前述国家大剧院委约创作的《骆驼祥子》为比较和参照,可以窥探其对新时代发展“民族歌剧”的理念轨迹,“史诗歌剧”《长征》的音乐写作可为一例。

如果说,《骆驼祥子》代表了在某种意义和程度上“以西化中”的尝试(《原野》亦然),那么《长征》则从对面相向而行,显示了“以中化西”的潜在意图。这部作品的样式令人感到,它首先是作曲家自己对突破既往民族歌剧样式的深思熟虑的结果,现在展现的仿佛是对所谓“正歌剧”与“民族歌剧”两种样式的“合题”。在这一“合题”中,欧洲传统标准的主调音乐样式、“宣叙调—咏叹调”以及种种西洋经典歌剧表现手段的运用,尝试与我国民族的音乐风格化成一体。这需要作曲者同时具备起于欧洲古典音乐的写作技巧的娴熟度和对中国民族民间音乐把握的深度,以及在两者基础上的艺术创新能力。在这些要素的共同作用下,一种“民族歌剧”的世界样式隐然若现。

目前,国家大剧院、上海大剧院和广州大剧院形成了三大歌剧院三足鼎立的局面,以国家大剧院的“人民性、艺术性、国际性”的核心理念为事实上的共识,引领着各省市大型剧院的创演实践。

四、徘徊在民族化、国际化和当代化之间

半个世纪前,中国歌剧面临的国际处境跟今天大不一样。那时候,客观原因使得业界对歌剧发展的国际现状不甚了解,中国歌剧基本上处在“闭门造车”的状态。后来,西方各种现当代流派与创作技法蜂拥而入,给本来简单的二元对立即中西冲突增添了全新的变数。再加上业界对西方传统歌剧,尤其是西方歌剧创作史本来处于一知半解的表层认知,情况就愈益复杂。今天的歌剧创作所面对的难题是:在民族化的同时要求国际化;在国际化的同时,进一步要求当代化。如何在这三者之间找到平衡,是一个牵一发而动全身的巨大挑战。这需要我们思考一些根本性的问题,以下拟进行一些批评性的初步分析。从总体的创作思路看,民族歌剧过去长期相信一种“捷径”:贴上民族标签,例如使用民族音乐和民族乐器等中国元素“粘贴”到西方风格的表演形态(音乐、舞台表演等)中,期冀获取主流舞台的青睐。但是毋宁说这已经是被19世纪俄罗斯东欧“民族乐派”淘汰的老办法了。巴托克、斯美塔那这些民族乐派的开山人物都明确表示过不可直接采用民歌。在歌剧的世界主流呈现载体中,我们看到当时一种新的民族音乐语言和形态的生成方式,其重要特征是:超越将民族要素作为符号和标签贴到音乐载体上的讨巧阶段而进入深度的探索与化解重组,一方面使民族精神的表达获得更加强大的张力,另一方面也为世界主流音乐的发展注入新的动力。当然这并不排除偶尔必须的道具式应用。在民族化的途径中,应切忌“土特产思维”,虽然那在一定条件下可以获得一定的效果,但是世界上没有任何一个大国是靠着本民族的“原生态”或经过加工的准“原生态”,在主流文化中、主流艺术里和主流舞台上,占据一席主流地位的。借用一首元曲,其中几句曲词也许在一定程度上可以用来比喻“文明互鉴”的过程和目标:“把一块泥,捻一个你,塑一个我,将咱两个一齐打碎,用水调和;再捻一个你,再塑一个我。我泥中有你,你泥中有我。”如此,民族的、国际的、当代的,这三者的有机统一或融合,呼唤着中国歌剧的世界形态的建成。

建成中国歌剧的世界形态,这是一个艰巨的任务。近代史的世界格局决定了世界的主流文化来自西方,于是其中包含了一个吊诡:主流文化据以产生的内容和背景是西方的“故事”,那么怎样可能用“西方故事”的叙述方式来讲好“中国故事”呢?打个比方,西方在19世纪到20世纪之交发生的“世纪末”(Fin de Siècle)焦虑症和两次世界大战期间人的精神状况,是西方现当代艺术的“温床”,那个时候的西方音乐是对当时西方社会的反映,用句套话说是内容决定了形式。要把西方音乐的形式从西方的内容剥离开来,解决“西方音乐”与“主流音乐”两个概念之间包含的内在悖论,使二者分离,生成中国的形式,烙上中国的印记——戛戛乎其难哉!

以上是对“国际性”的简述,但是“当代性”至为关键。而这两个范畴都是基于相互关联又有区别的西方背景。当代歌剧的国际性要靠当代性的加持,否则就有可能陷于陈旧。“陈旧”,是西方歌剧评论间接或直接对中国歌剧音乐语言的常见表述。然而,在谋求当代性的时候,却不得不首先对“当代性”有所澄清,似应主要考虑以下四个方面的问题:

1.哪些是典型的当代歌剧作品?它们是不是以极端反传统、反古典的“先锋派”为特征?简言之:当代歌剧与先锋主义的关系。

2.歌剧创演的国际现状的真相究竟是怎样的?

3.“中国歌剧学派”的建立在当代的定位。

4.总结性的追问:什么是歌剧的“当代性”?

改革开放初期,当中国的作曲家们正在恶补直至浪漫派的西方音乐作曲技术之时,又横遭当代音乐“新潮”的冲击。基础没打牢,就造新房子,“夹生饭”是必然的了。更何况当代艺术常以颠覆性的“无根之木”或“无源之水”的面目示人。在这种情势下,“中国歌剧”乃至中国音乐在技术理论上“蒙圈”了,那它是不是生不逢时呢?亦即“中国歌剧学派”还有没有可能建立呢?中国歌剧至今在国际舞台上之所以投入和成效的比例不理想,恐怕首先要正视一些无法回避的基本技术问题,例如所谓“歌剧思维”的问题。

“歌剧思维”是近些年来歌剧界的一个热门话题。中国有着比西方歌剧长得多的“旧歌剧”即戏曲的历史,为什么却被批评缺少“歌剧思维”呢?无论“歌剧思维”的提出者从什么角度、以怎样的理由定义这个概念,这至少表明了我国歌剧创作普遍所处的尴尬现状:戏剧性与音乐性同时缺失。究其原因,错综复杂。若试着提纲挈领,或可检出创作语境中诸多冲突中的两对,简述如下:

第一,僵化在俗与新的冲突中。当前歌剧新剧目最亟需医治的弊病大概在布局与结构——戏剧布局和音乐结构。剧情普遍缺乏深刻的戏剧冲突,而不同程度地存在着脸谱化、图解化和概念化的状况,“拉洋片”式的作品比比皆是。为什么会这样?这可能最终要归咎于不正确地潜在迎合国民大众的审美习惯,如戏曲以脸谱为一大特征,这在以程式化为基本特色的戏曲中自成一体,并无问题。问题在如果将程式化思维纳入歌剧思维,那就成了对传统的一种表面的、片面的继承。人性及其冲突,无论在东方还是西方的经典戏剧里,都是形成戏剧性的关键。正面人物和反面人物在一定条件下是可以相互转化的,而在正反之间尚有20世纪60年代就被文学界认可的“中间人物”。中国歌剧里的反派角色何时有了一段艺术性较强、可以拿到音乐会单独演唱的咏叹调,则至少标志着作曲观念的一大进步。

第二,迷误在“土”与“新”的冲突中。“乡土题材”和“乡土化”是我们继承和发展“民族歌剧”传统时常常遇到的概念。而在歌剧形态现代化的进程中常常听到的用词是“本土化”。“本土化”的第一层意义是:“本土化”不等于“乡土化”。欧洲民族乐派的经典歌剧作品给出的成功经验是,“乡土化”应实现在以“当代性”为前提的“本土化”创作过程中。“乡土”是根,中国歌剧当然必须从根上成长,然而长成一棵大树需要各种转化作用,“创造性转化,创新性发展”之本意应在于此吧!“本土化”的第二层意义在于“再乡土化”(relocalization),也译作“再地方化”,这本是人类学的一个前沿课题,指工业时代“去地域化”以后对“乡土”和“本真”的重新回归。或可借用这个词表达中国歌剧走向世界时,必须实现脱离对母体的依赖而长成根在母体却自主独立的参天大树。

愿以下面两句话来表达我对中国歌剧的憧憬:

在内容上,越是人性的,越是世界的;

在形式上,既是民族的,又是世界的。

注释:

[1]茅盾.赞颂《白毛女》[N].华商报(香港),1948-05-29.

[2]冯乃超.从《白毛女》的演出看中国新歌剧的方向[M]//大众文艺丛刊批评论文选集.北平:新中国书局,1949.

[3]蒋一民.重新认识歌剧的起源[J].歌剧,2015(4).

[4]《中国歌剧史》编委会.中国歌剧历年剧目一览[M]//中国歌剧史 1920—2000[M].北京:文化艺术出版社,2012.

[5]参见《中国歌剧史,1920—2000》下编,第三章第四节“叩响西方音乐殿堂的《原野》”;《中国歌剧〈原野〉演出记录表》,载于《中国歌剧研究》(内刊)第2期,2016年。

[6]参见国家大剧院官网所载其“核心理念”。