[内容提要]沈宗骞的“形神观”继承了中国人物画“形神并重”的思想传统,肯定了“形”之于传神的价值,认为“神”依附于“形”,奠定了其借“形”写“神”的传神论基调。沈宗骞主张画作所“传”的应是附着于人物面部各部位的,反映人物恒定精神风貌的“正神”,借此更新、发展了传统画论中“传神阿堵”的思想,认为“传神”不只来自于眼睛。沈宗骞对“约形之法”的论述,强调了人物面部的比例关系和笔墨技法对传神的重要性。沈宗骞强调人物画立体效果的思想脱胎于曾鲸的人物画技法,而不是学习西方绘画的结果。

从顾恺之开始,中国画论即强调“传神”对人物画创作的重要作用。然而,不同的画家对于如何“传神”有着自己的见解,这些见解都是围绕着“形”“神”关系展开的。“形”与“神”是中国人物画的基础,是画家描绘人物之前必须思考和学习的内容;如何看待形神关系,直接决定着画家选用何种方式传神。沈宗骞的传神思想是从探讨人物的“形”与“神”开始的,并以此为基础展开了他对“传神”问题的讨论。

一、“形得神来”:对“形神并重”传统的继承

在中国古代画家的思想中,“神”的地位一直位于“形”之上。沈宗骞的“传神论”也遵循了前人的观点,首先点明了“神”在人物画创作中的首要地位:“不曰形曰貌而曰神者,以天下之人,形同者有之,貌类者有之,至于神则有不能相同者矣。”沈宗骞认为“传神”是绘画技法中最古老也是最难的一种,因为天下之人形貌相似的非常多,但是“神”相似的却没有。所以,一个人的外貌长相不是区分其与他人的关键,人与人之间的根本差别在于“神”的不同。沈宗骞的这番话点出了“形”与“神”地位的差别,“神”比“形”重要,“神”是第一位的。在沈宗骞看来,“神”是一个人永恒不变的内在风姿,画家想要把一个人画得像,要领在于抓住这个人的“神”。如果能完美复刻出所画之人的“神”,那么也就相当于画出了这个人的灵魂,如此便可使其赫然有别于他人,塑造出真正独一无二的存在。历来人物画画家一般把对于“神”的表现放在人物画创作的首要位置。沈宗骞继承了这一观点:“今有一人焉,前肥而后瘦,前白而后苍,前无须髭而后多髯,乍见之或不能相识,即而视之,必恍然曰,此即某某也。盖形虽变,而神不变也。”沈宗骞指出:第一,“形”与“神”是有区别的,“形”是指一个人的外在样貌、形象,“神”则是指一个人的内在精神气质。沈宗骞所指的“形”不仅包括人的长相等面部特征,还包括人的高矮胖瘦、肤色、毛发、表情等一系列其他的外在内容。第二,明确点明了“神”之于人物画的重要性,将“神”与“形”划清了界限,肯定了“神”高于“形”的观点。这说明沈宗骞的“传神论”在底子上继承了前代画家们的主流观点和看法,在本质上承袭了传统画论的思想。

然而,沈宗骞却不是简单抑“形”而扬“神”,他对于“形”“神”不同地位的观点是较为通达、辨证的,可以用“形神并重”概括之。从历史上看,对于“神”的重视几乎是古代中国画家的一个共识,在“形似”和“神似”二者之间,众人无一例外倾向了后者。其实“神似”的本质也是追求“画得像”,只不过这个“像”由浅层次的“外在形貌的像”转为更高层次的“内在精神气质的像”。由于强调“神似”,“形似”在“神似”面前也就显得不那么重要了。画家们在“形似”和“神似”二者的比较与权衡中逐渐冷落了前者,或者说逐渐忽略了前者的价值。这种不平衡的比较最终导致了一种对二者的区别对待,使得中国古代画家们在对于“形”的重要性的认识上产生了分歧:一派认为“形”虽不如“神”地位高,但“形”同样重要,创作人物画应“形神并重”;另一派则认为“形”不重要,甚至可以放弃对于“形”的细致刻画。沈宗骞则是“形神并重”派的拥趸,他这样说道:“故形或小失犹之可也,若神有少乖则竟非其人矣。”沈宗骞用一个“小”字点出了“形”同样很重要。人物画不能全然不顾“形”而只重“神”,“形”不能是“大失”或者“全失”,只能是“小失”。可见“形”在沈宗骞的“传神论”中同样占有举足轻重的地位,对于“形”的刻画只能有轻微的偏差,而不能差异过大。画家在画人物时绝不能放松对“形”的描绘,不能一味地追求“神似”而忽略了对“形”的描摹。显然,在“形”的重要性的问题上,沈宗骞是“形神并重”一派的。

沈宗骞认为,在人物画中“神”占据最高地位,但“形”也同样重要:“然所以为神之故,则又不离乎形。”想要完美地传“神”,必要条件是刻画好“形”,“神”离不开“形”,二者相互依存、密不可分。“耳目口鼻固是形之大要,至于骨格起伏高下,绉纹多寡隐现,一一不谬,则形得而神自来矣。”沈宗骞认为想画好一个人的样貌,重点要表现好“耳目口鼻”这四个部位,它们是“形”最主要的表现位置。除此之外,骨骼的走向、皱纹的多少也影响着形貌的刻画。把握好面部的这些重要部位及其细节的表现,那么“神”自然就能呈现出来。更重要的是,“神”来自于“形”,依附于“形”,没有“形”,“神”也就不复存在,这无疑大大抬高了“形”的地位和价值。在沈宗骞的理论中,“形”是先决条件,是人物画一切的根本,没有“形”,也就没有“神”。所以,沈宗骞的“传神论”所传的这个“神”是形神兼备、形神并重的“神”,“形”中现“神”、“神”中含“形”。

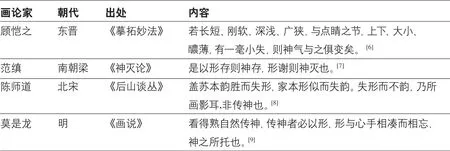

对于“形神”关系的看法,沈宗骞的观点和前代大部分画论家的想法是一致的,由下面所列举的观点即可看出:

上述画论家皆把“形”看作“神”的依托,认为“形”是“神”的重要载体,认为人物画的一大忌讳就是“失形”,“失形”导致“神”变。他们看重“形”在“传神”中的作用,肯定“形”的价值,认为“形”的刻画绝不可忽略。这些思想与沈宗骞所传述的观点不谋而合。沈宗骞继承了前代画论家关于“形神”关系的思想,认识到“形神”应该并重,不能因为“神”在人物画中的至高地位就忽略了“形”的作用。总之,沈宗骞继承了前人的思想,批驳了那些认为“形”不重要的画家。他告诫画家在画人物时不能一味地只追求“神”,以至于忽视了“形”的作用,“形”与“神”二者是一体的。虽然“形”与“神”有些许的主次之分,但不可割裂,更不可只追求其中的一方。一幅高标准的人物画不仅要“形神具备”,更要“形神俱佳”。沈宗骞的“传神论”首先阐明了“神”对于人物画的重要意义,巩固了“神”在人物画中的地位;其次,区分了“形”与“神”的不同,划定了“形”与“神”的范围;最后,解释了“形”与“神”的关系,说明了“形”在人物画中的作用亦不可忽视,甚至起到关键性的作用。

二、“正神”与“取神”:对“传神阿堵”思想的质疑

沈宗骞认为想要画好人物画,重点在于“传神”,也就是把人物的精神气质、风度神采等内在自我表现出来。然而,“神”的内涵较为宽泛,历来众说纷纭。沈宗骞首先对“神”的内涵作了详细的解释和明确的界定:天有四时之气,神亦如之。得春之气者为和,而多含蓄;得夏之气者为旺,而多畅遂;得秋之气者为清,而多闲逸;得冬之气者为凝,而多敛抑。若狂笑、盛怒、哀伤、憔悴之意,乃是天之酷暑严寒,疾风苦雨之际。在天,非其气之正;在人亦非其神之正矣。故传神者,当传写其神之正也。

沈宗骞指出,“神”指的是一个人的精神气质、性格风貌,而不是这个人一时的心情情绪、表情神态,更不是人的喜怒哀乐。比较前后两者,不难发现:前者所说的“精神气质、性格风貌”是稳定的、不易改变的,也因其隐于人物的外貌之下,笔墨难以描画;后者所说的“心情情绪、表情神态”则是暂时的、变化无常的,并且这些情绪表情都是浮于人物表面的,因此笔墨也极易勾画。所以沈宗骞总结道:“故传神者,当传写其神之正也。”借用“神之正”这句话,可将沈宗骞的传神观点概括为“正神”二字。“正神”是指一个人稳定的内在精神气质,点出了一些画家误将人物的精神与人物的神态混为一谈的错误。“正神”是沈宗骞提出的具有独创性的概念,它将人一般的神态与内在的精神作了区分,为画家指明了方向。沈宗骞将“神”与四时气候相类比,他认为一个人所展现出来的“神”就像四季不同的气候一样。四季的气候是恒定的,人的内在精神气质也是恒定稳固的,沈宗骞认为“传神”就是要准确表现出人物基本恒定的精神风貌。狂笑、盛怒、哀伤、憔悴等,乃是人处在特殊时刻的情绪,并不是人稳定的精神气质,它们就像严寒酷暑、疾风苦雨这类极端天气一样,不能够正确反映出某个季节的常态天气,因此不能用这些个例天气来描绘某个季节整体的气候样貌。因此,“狂笑盛怒”等极端突发的情绪,也不能作为“神”被画家着重刻画,因为这些一时的情绪不能准确反映出一个人全面真实的“神”。沈宗骞所要传的“神”是一个人平常惯有的、恒定的、能够真实反映出人物内心气质的“神”。

在沈宗骞看来,“形开”是“取神”的关键时刻。沈宗骞指出:“神出于形,形不开则神不现。故作者必俟其喜意流溢之时取之。”作画者要想表现出人物的“正神”,必须着力表现好人物的“形”。“形”如果不开,那么所画之人的“正神”就不会显现。言下之意,作画者必须等到所画的对象“形开”之时取神。取“正神”的最佳时机就是“形开”的时候。关于“形开”,沈宗骞作了如下解释:

目于喜时则梢纹挑起;口于喜时则两角向上;鼻于喜时则其孔起而欲藏;口鼻两傍于喜时则寿带纹中间勾起向颊。盖两颧之间,笑则起,愁则下,不起不下,在人不过无喜无愁。照此传写,犹恐其板滞而无流动之致,故必略带微笑乃佳尔。

人在欣喜时会自然而然地露出微笑,目口鼻颊、脸部的肌肉和皱纹等都会因为微笑而呈现出某些灵动、细微的变化,这些变化就是沈宗骞所谓的“形开”。“形”一开,人的面部就不再死板呆滞,这有益于画家描摹人物的形貌、传达人物的“正神”。沈宗骞要求创作人物画要把握住“神现”的时机,在追求“画得像”的同时也要求表现出人物的生气,绝不可以画一个“死人”。在面部各部位的表达上要考虑周全,眼、口、鼻、颊等都要刻画得精准到位。因为面部的每一寸肌肤、每一个器官都有其独特的变化和内涵,它们对于人物“神”的展现都有独特的贡献,所以不能舍弃其中任何一个,每一个都要精准地刻画出来。

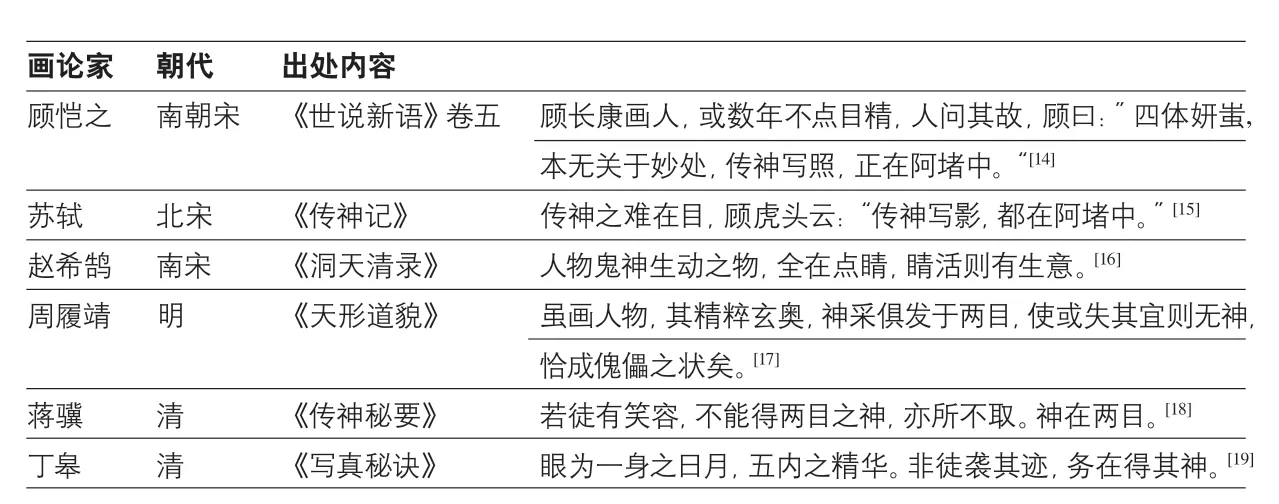

从这一点上看,沈宗骞的“正神”思想有别于古代其他人的传神思想,有其独到之处。无论是清以前的画论家,还是与其同时代的画论家,他们中的绝大多数人都认为眼睛是最能传神的地方。例如:

上述言论大多认为眼睛是传神的关键。眼睛表现好了,画中人自然就活过来了,无一例外地强调了眼睛之于“传神”的重要意义,认为人物“神”的焕发全在眼睛的刻画上。这种思想贯穿了魏晋以来的整个中国古代绘画史,其根源在于顾恺之“传神论”的巨大影响。据说顾恺之曾画人物数年不点睛,别人问他为什么,他回答说“传神写照,正在阿堵中”。顾恺之对于“刻画眼睛”极为看重,认为眼睛在人物画的传神上扮演着重要的作用,后世很多画家都受到他的影响。很多人还把这个小故事写进自己的画论著作中,以佐证和肯定眼睛在传神中最为重要的观点。不能说顾恺之以及他的追随者的想法是错误的,眼睛的刻画描摹对于人物画创作确实十分重要,但这样的“唯眼睛论”从创作的角度无形间抬高了眼睛在人物面部的地位,从而间接遮蔽了面部其他部位对于“传神”的帮助。因为“传神阿堵”思想在人物画创作中的根深蒂固,使得众多的人物画画家将创作的重心和焦点都放在了对眼睛的细致摹写上,忽略了鼻、口、颊等其他部位的刻画,反而影响了人物传神的表达。然而纵观中国古代绘画史,但凡在人物画创作上留下杰出作品的画家,没有一个是只有眼睛画得好,而其他面部器官画得一般的。这说明“传神阿堵”思想是有局限性的、是片面的,只执着于描摹眼睛的做法在某种程度上阻碍了画家水平的精进。

沈宗骞的“传神论”提醒画家创作人物画时要回归到“形”本身,仔细观察人物的形貌,找出其自身的特色所在。换言之就是注重面部各部位的特点,而不要只将神韵的传达归功于眼睛画得好。“神”应该是从人物本身的面部特点中迸发出来的,是各部分的“形”而不是单一的“眼睛”带来了“神”。作画者应清楚认识到这一点,否则画出的人也不可能“活”,更不能达到“传神”的效果。沈宗骞说:“又人之神有专属一处者,或在眉目,或在兰台,或在口角,或在颧颊。有统属一面者,或在皮色,如宽紧麻绉之类是也;或在颜色,如黄白红紫之类是也。”沈宗骞解释说人和人之间是不同的,有人的“神”只经由面部的某一处部位表现出来,有人的“神”则统属于整个面部,由面部整体表现出来。总之,想要准确地传神,作画者必须细致地观察和研究人物的相貌细节。这也说明了“神”附着在“形”的各处,沈宗骞希望画家回归到细致的观察中去,认真研究人物面部的特色所在,研究这个人的“神”到底是“专属一处”还是“统属一面”。

沈宗骞还敏锐地发现,能否有效地“取神”还与被画的人物本身有关。因为并不是所有人都适合被当作绘画的对象,“其有一种面皮紧薄,肉色青黄,目定无神,口纹复下,神气短薄,意思惨淡者,纵有绝世名手,必不能呼之欲出也”。如果一个人看起来精神不佳、气息短促,整个人无精打采且愁容惨淡,就算是绘画高手也很难画出他的神韵。为什么画这样的人难以传其神呢?归根结底在于画家不能找出这个人的特点,一张缺乏特色的脸是极难抓住其神韵的。无特点可以挖掘的人难以肖其形,无法肖其形也就无法传其神。沈宗骞在这里给作画者们提出了一个忠告和建议——不要画没有特色的人,这是从如何“取神”而生发出来的有关绘画创作客体选择的方法论。一个画家要想把人物画好,除了需要具备高超的绘画技巧外,还应该注意创作对象的选择。因此,人物画的“传神”不仅和画家的技法有关,还和绘画的对象有关。沈宗骞之外的古代画论家们似乎也没有考虑到这一点。他们的绘画理论大都还围绕在技法层面谈论人物画该如何“传神”,没有考虑到人物画的“人物”二字。既然画的是人,那么人物的选取也应纳入“传神”的考虑范围,无特色的平庸之人不要选,去选取那些有着鲜明特征的人物,这样可以帮助画家更好地表现人物的内心世界,传达出他们的“神”。这种选取有特色的绘画对象的方式,也从侧面证明了沈宗骞“传神论”的与众不同,即人物画中人的“神”来自于此人面部有特色的地方,而不仅仅只来自于眼睛。

总之,沈宗骞对于“传神阿堵”理论的超越和发展,显示出了其“传神论”最基本的价值——对于“形”的回归和珍视。长久以来,中国的“传神”理论片面地将“形”归结为单一的“目”,从而错失了传达人物真正“神”的方式。沈宗骞“正神”论和“取神”法的提出,实际上纠正了这一自顾恺之起就统治了人物画创作界的“唯眼睛论”,开辟了人物画传神论的新思路。

三、“约形之法”:对沈宗骞写“形”技法来源的探索

可见,对于“形”的重视和“传神”方法的重新阐释,使沈宗骞“形神观”有了自己的特点。然而,刻画“形”并不是一件简单的事情,既然“形”在“传神”中起着如此重要的作用,那么一定要有正确的原则和方法对刻画“形”进行指导。在《芥舟学画编》中,沈宗骞将刻画“形”的原则概括为以下三个方面:一是要精准计算人物面部各部位的位置和比例;二是要注重面部“丘壑”的细致刻画;三是重视笔墨对于“形”刻画的重要性。沈宗骞指出,创作人物画首先要考虑的就是人物面部各部位的比例以及位置关系,这是刻画“形”的基础:“以盈尺之面,而缩于方寸之中,其眉目鼻口方位,若失之毫厘何啻千里?故曰约。约者束而取之之谓。”在人物画绘制过程中,要把人的整张脸缩小到只有几寸大小放到画卷上,画家必须注意眉目鼻口的位置,不能在落笔时篡改它们的比例,哪怕只有毫厘之差都会导致人物的“不似”,这样也就不能准确传达人物的“神”。沈宗骞使用“约”字来形容刻画形的过程。“约”字在这里是限制、约束的意思。也就是说,画家要想画出传神的人物,必须心中有忌惮、有规矩、有法度,不可逾越出一定的范围。沈宗骞使用“约形”一词,告诫画家在摹形的时候一定要精确地计算人物头部的比例、脸上各部位的比例,他还指出在把人物按比例缩小时需要注意的要点:“以大缩小常患其宽而不紧,故落笔时,当刻刻以宽泛为防。”沈宗骞认为画家最常犯的毛病是把五官画得太宽泛而不够紧凑,因此在落笔时应该严防这种情况的出现。这里的“宽而不紧”指的就是画家对于面部比例掌握的失实,这一点依然是在说比例的重要性。

关于“约形”,沈宗骞认为还有两点值得注意:一是对于面部“丘壑”的准确刻画,二是对于刻画过程中笔墨的运用,这两点是相辅相成的。“丘壑”就是指人面部的高低起伏、立体之感,而想要将之画出须依靠笔墨,因此需把这两点放在一起讨论。沈宗骞说:“夫面上丘壑,高高下下,无些子平地,乃以贴平之纸素状之,而能亦无些子平地,非用笔有法如何可得?如不得法,则无笔墨处皆必平,平斯宽矣。”沈宗骞阐明了“状丘壑”与“用笔墨”之间的关系,绘画的纸是平整的,想要在平整的纸上画出脸部的高低起伏,须学会用笔、用墨之法。如果不得笔墨之法,那么人物面部就会显得扁平,进而导致人脸空旷呆板。掌握如何“用笔墨”才能够“状丘壑”,若不能“状丘壑”,人物就会失神。沈宗骞所说的笔墨之法就是依靠墨的浓淡烘染凸显阴影的效果,使得面部高低分明,然后再辅以线条的帮衬,画出面部的层次感、立体感。其目的在于使面部应该凸出的地方凸出出来,否则整个面部将会显得扁平无趣。沈宗骞认为不论是清瘦的人还是丰腴的人,都适用于这一套笔墨画法,只要严格地刻画出人面部的丘壑,人物的“神”会自然显现:“则不期神而神自来矣。”

沈宗骞所传授的“约形之法”在要领上似与中国传统的绘画技法有所不同。首先,“约形”要先确定面部比例和五官的位置;其次,“约形”要依靠笔墨画出面部的阴影,使得人物面部更加真实,不至于扁平。这些技法或观点,都不是中国传统人物画画法所主张的。总体来说,沈宗骞的“约形之法”已有向西方三维立体透视法靠拢的倾向。在沈宗骞的“约形要诀”中,线已不再是绘制人物的主导笔法,取而代之的是对比例的看重和对面部丘壑的描摹。如此看来,沈宗骞对“形”的刻画方法与西画的某些技法似乎十分类似,而且学习西方绘画技法的现象在沈宗骞所处的清朝也是十分普遍的。清代人物画对西画的学习也主要集中在技法的层面,“在人物造型上吸收了西方绘画的明暗凹凸之法”。所谓“明暗凹凸之法”,就是指在绘制人物时制造阴影,使得人物的面部、身体变得立体,这和沈宗骞所说的“约形之法”不谋而合。沈宗骞强调使用墨法画出明暗,以显示出人面部凸出的地方。用笔墨之法展现人脸的“丘壑”,这和西画用明暗显示凹凸很相似。因此,有人认为沈宗骞传神技法的形成是吸收、借鉴西画技法的结果,是一种“西方写实方法的中国化”。部分学者认为沈宗骞的“约形”技法间接吸收了西画的晕染法,以此丰富自身的传神技法。

综上,沈宗骞的传神思想肯定了“形”的作用和地位,认为“神”的传达只有通过准确地描摹“形”才能实现,重申了“形神并重”的思想传统。沈宗骞认为人物画传达的应是人物稳定不变的内在精神气质(“正神”),指出了“传神阿堵”思想的局限性。沈宗骞的摹形之法学习自曾鲸的墨骨法,而与西画无关。沈宗骞的传神思想既吸收了前人的精髓,又融合了自己的想法,为中国绘画传神论思想增添了新的内容。

注释:

[1][2][3][4][5][10][11][12][13][21][22][23][24][25][26][29][33](清)沈宗骞.芥舟学画编[M].史怡公标点注译.北京:人民美术出版社.2016:1、1、1、1、1、5、5、5、5、5、5、8、8、8、9、14、17.

[6][7][8][9][14][20]周积寅.中国历代画论(下编)[M].南京:江苏美术出版社.2013:555-556、555、561、567、543、543.

[15][16][17][18][19]俞剑华.中国古代画论类编(上)[M].北京:人民美术出版社.1998:454,470,496,501,552-553.

[27]樊波.中国人物画史[M].南昌:江西美术出版社,2017:629.

[28]王大卫.以沈宗骞的形神论看中国人物画的造型问题[D].西安:西安美术学院,2005:16.

[30]周积寅.曾鲸和“波臣派”[J].南京艺术学院学报(音乐与表演版),1979(2).

[31]刘道广.曾鲸的肖像画技法分析[J].美术研究,1984(2).

[32]刘垚、张一涵.曾鲸与西法的关系以及对“墨骨法”的再认识[J].艺术工作,2018(5).