[内容提要]“以意为主”是中国古代文论思想中一个被历代批评家反复提起和推重的命题,从文学创作论的视角看,“以意为主”被不少思想家等同于“意在辞先”。然而,自明代诗论家谢榛正式提出“辞后意”的主张以来,“意在辞先”的说法便不再是往日独擅文场的话语,“意”与“辞”在创作构思中孰先孰后,便成为了一个非常值得考察和辨析的问题。苏联神经语言学家A.P.鲁利亚在20世纪70年代就思维到言语的路径提出四个阶段的划分学说,通过把鲁利亚的学说与中国古典诗学理论汇通结合起来,并对实际创作过程给予细致的还原与分析,可以洞晓诗歌创作过程中“辞前意”与“辞后意”相互依赖、循环往复运动的真实情况,理解文学创作背后的规律,并指导当今的旧体诗创作实践。

一、“意前”还是“辞前”

在一些批评家心目中,诗歌“以意为主”的命题与“以意为先”的命题紧密相关,认为它们相互支撑而不能分割,“为先”即是“为主”。典型的如皎然的“古人后于语,先于意。因意成语,语不使意”以及王士祯的“以意为主,以辞为辅,不可先辞后意”就反映了这种情况。然而在批评史中却存在着另外一种声音,这就是以明代诗论家谢榛为代表的“辞后意”思想,他持有一种更为复杂的创作观。我们知道,“以意为先”的观念要求作者在诗文创作构思过程中首先去立意,然后再通过恰当的文藻将所立之意表现出来,此“意”即是典型的“辞前意”,这样立意与修辞就成了顺序分明的两个环节。而谢榛则认为作者在实际创作过程中可能会遇到因辞而生意的情况,他有一段著名的见解这样说:四溟子曰:“今人作诗,忽立许大意思,束之以句则窘,辞不能达,意不能悉。譬如凿池贮青天,则所得不多;举杯收甘露,则被泽不广。此乃内出者有限,所谓‘辞前意’也。或造句弗就,勿令疲其神思,且阅书醒心,忽然有得,意随笔生,而兴不可遏,入乎神化,殊非思虑所及。或因字得句,句由韵成,出乎天然,句意双美。若接竹引泉而潺浮动之声在耳,登城望海而浩荡之色盈目。此乃外来者无穷,所谓‘辞後意’也。”

谢榛首先指出人们在诗文创作活动中所存在的一种通病,即许多人在作诗之时都是先确立行文大意,然后再苦思冥想地去遣词造句以表达所立之意。在这整个创作过程中,因为“意”先于“辞”而存在,故谢榛将这个过程中的“意”称为“辞前意”。然而这种作诗的路径在现实中会产生一个问题,即作者经常会遇到意多辞寡、辞难达意的困境。由于文意在构思中已事先确立,那么作者属辞的过程就只能向内诉诸,从自己已有的才学储备中找寻出恰当的词汇以表现最初立意,此即谢榛所谓的“(将意)束之以句”,而这就必然会遭遇到因作者才学有限从而使创作陷入困境的局面。所以,还存在着另外一种相反的创作过程,此过程中的作者并非先去确立行文大意,而是先去阅读其他书籍,在阅读过程中一旦忽发灵感,便很可能通过书中所阅览到的词句而催发出新的词句,此即谢榛所谓的“或因字得句,句由韵成”。在这个过程中,最后定型的诗句在意涵上并非属于作者一开始能“思虑所及”的范围,它完全是作者在阅读中偶然得到的,因此它本质上是一种附随文辞之后而出现的文意,故谢榛称之为“辞后意”。

然而,这里就产生了一个饶有思辨性的问题:如果最终完成的作品出现了预期之外的文意,这些新增的文意显然不能算作是典型的“辞前意”。因为作为事先确立好的主旨大意(“辞前意”)一般非常笼统、模糊而且没有具体内容,以至于我们将后来新增的文意都归因或归功于初始的“辞前意”这一做法看上去非常可疑。但这些新增的文意又似乎很难算作是典型的“辞后意”, 因为谢榛所谓的“辞后意”指的是作者在基本毫无意绪线索的情况下凭借外部词象语句的激发所偶然获得的意料之外文意,而作品中那些预期之外的新增文意毕竟有时是在初始大意的范围内形成,它们或多或少仍是受到初始大意的某种模糊指引。这就使得问题变得复杂并有趣起来,最终形成的文意似乎既不是典型的辞前意,也不是典型的辞后意,那么它们是什么?又是怎么产生的呢?

这个问题带着我们触及到了文学心理的领域,需要对文学创作过程和语言机制给予深度的考察与剖析。苏联著名的神经语言学家A.P.鲁利亚于20世纪70年代发展了J.C.维果茨基在《思维和语言》一书中提出的“内部言语”的思想。维果茨基指出,人在凭借词汇向外传达心中的意涵之前,在大脑中已经先行发生了一种特殊的言语活动,这是一种言语与思维融合在一起的内部思维现象。内部言语是思维最初得以产生以及演化的载体,此时的思维尚还没有用明晰和确定的语言表现出来。而外部言语是思维通过一系列活动最终转化成为显露在外的言语表现形式,即已经被说出口或写出来的表达,它使内部思维最后得以定型、明晰和具体;然而无论是外部言语还是内部言语,思维和言语均是高度融合的,维果茨基有一句著名的论断:“思维不仅仅用言语来表达,思维是通过言语才开始产生并存在的”。鲁利亚继承了维果茨基的思想,并在内部言语说的理论框架下对思维转化成言语的复杂过程给予了深刻的心理学分析,他把这个从内心思想到外部言语的转化过程描述为如下的阶段:

(一)起始于某种表达或交流的动机、欲望、总的意象;

(二)出现一种词汇稀少、句法关系松散、结构残缺但却粘附着丰富的心里表象、充满活力的内部言语;

(三)形成深层句法结构;

(四)扩展为以表层句法结构为基础的外部言语。

我们看到,内部言语没有完整的语法形态,却有着独立的发生机制,是言语活动的形成初始阶段。内部言语理论的提出和深化对我们回答古代文学中的“文意从何而来”的问题有着重要启示意义,因为文学创动本身就是一种由内部思维向外部言语过渡的活动。其中第一个阶段就是创作之始作品大意初步形成(以“辞前意”为例)的阶段,这个时候的文意确实只是初生于脑海之中的近似于“动机”“欲望”和“总的意象”的东西,它非常笼统和模糊。随后便进入到第二阶段,这时最初那个笼统模糊的总意象开始在脑海中表现为“词汇稀少、句法关系松散、结构残缺但却粘附着丰富的心里表象、充满活力的内部言语”。这时虽然初具一些言语形态,但离最终满意的表达相距甚远。于是便进入第三、第四阶段,这时的作者要诉诸词汇的公认内涵以及通用的语法结构去调整已形成的内部言语,内部言语遂最终衍变成为了词汇清晰、句法关系紧密、结构完整的外部言语表达形式。维果茨基和鲁利亚的内部言语理论揭示了思维活动的真实状况,一种思想或意图被说出或写出之前,在人的脑海中已经具备了初步的言语形式,内部言语本质上是外部言语在脑海中的一种松散、模糊的形态,它既是言语现象也是思维现象。没有言语承载的思维是不能想象的,正如维果茨基所指出的那样:“思维是通过词而产生的。一个词一旦没有了思维便成了死的东西,而一种思维如果不通过词来体现也不过是一个影子”。所以我们不能把词句仅看成是思维的外衣,将创作活动视为某种事先已经孤立存在的思维实体向外去寻找恰当语汇表达的过程,思维和言语不能分开。

心理学为我们回答前文所留下的问题提供了重要启示,“辞”与“意”不可分割,并且“辞”可以区分成内部之辞与外部之辞。作为思维活动中的“意”其本身无法脱离作为言语表达的“辞”,即便作者创作时先行构思出来的主旨大意仍需要凭借“辞”来承载与生成,这个“辞”就是内部言语意义上的“辞”。严格地说,有辞必有意,有意必有辞,它们一定是同步的。古人之所以会在意与辞之间区分出先后顺序,是因为他们没有现代神经语言学中“内部言语”的概念。如果我们不知道“内部言语”的存在,那么自然就会以为是心中先有了大意,再随后把此大意转化成了外部的语言表达,也就是说,“辞”是永远滞后于“意”的。然而需要特别注意的是,即便“辞”与“意”按照内部言语理论总是同步而不可分离的,但是通常认为那些单个意象化的字和词语还是更偏重于“辞”的层面(比如“明月”“山川”“六朝”这些字眼),而单个的句子(哪怕是不完整的句子)则更偏重于“意”也就是“意义内涵”的层面。故“辞”与“意”仍然可以区分开来而不必混合交织在一起,所以古人“辞前意”与“辞后意”的提法在逻辑上仍是可行的。内部言语在真实的创作活动中其运动过程是非常复杂的,在古人所讲的典型“辞前意”情形中,作者创作之时首先在思维中确立的主旨大意,这个主旨大意最开始表现为有大致意图指向但是词汇稀少、结构残缺、意思模糊的内部言语,于是后继的思维在初始大意的笼统统摄下逐渐衍生并形成具体的新增文意。这些新增的文意开始也以松散、残缺、模糊的方式存在于内部言语中,随着内部言语趋向丰富、完整和清晰,新增的文意最终承载在外部言语的表达之中。

这样讲有些晦涩,为了彻底澄清这个问题,最好举创作中的例子来加以说明,我们可以这样设想如下一种典型的“意在辞前”的创作情形。如果一位诗人打算题咏一首关于雪的诗,并在创作之初确立了主旨大意,设想他意图突显出雪与人品气节的联系(构成了鲁利亚所说的第一阶段中的“动机、欲望、总的意象”),但此时他对整个作品还远没有形成清晰而具体的构思。于是便进入到鲁利亚所说的第二到第四的阶段,这位诗人开始回忆和调遣其才学中已有的与此相关的词汇意象,诸如“燕山”“代北”“严霜”“柳絮”“梁园”“苏武”“袁安”“劲节”“雪腮”这些可作主词用的名词性意象以及“寒彻”“飘飒”“飞斜”“苍莽”这些可作谓词用的动词、形容词性意象。须加注意的是,这些意象是一个一个单独的词,因而偏重于“辞”的层面,但里面却也包含着丰富的意义内涵。这样,诗人在搜罗到大致相关的意象后,受到最初设篇立意的指引和约束,他需要选取与主旨契合的意象(“苏武”“袁安”“劲节”),排除掉那些关系较远或者与主旨风格不协的意象(如“梁园”“雪腮”“柳絮”)。再接着那些被选出的意象便开始在诗人思维中自发地运动和衍生开来,如“苏武”“袁安”这样的意象便可以拓展出“苏武啮雪”“袁安困雪”的典故来,“苍莽”“飘飒”也可以衍生出诸如“边塞苍莽”“寒原飘飒”这样的景象。随后这些经过衍生和展开而来的意象群之间便会共同形成了一种词汇稀少、关系松散、结构残缺的内部言语形态,它们之间的组合方式有着千变万化的可能。到这个阶段我们便可以说新增的文意已经开始出现在内部言语当中,尽管此时这位诗人可能一个字都还没有写出来。这个过程会继续向外部言语推进,直到作品遣词造句的最终完成。可以看到,初始的主旨大意指引着诗人去在脑海中选择恰当契合的意象,然而这些意象各自渐渐地拓展、衍生并组合成最后在意涵上清楚完整的外在表达形式,整个过程中显然是初始大意比外部言语出现得更早,一切过程的推进似乎都在初始大意的掌控与指引之下。然而这里的“初始大意”真的就是古人信以为真的那个“辞前意”吗?或者说它就是王士祯所谓的“以意为主,以辞为辅,不可先辞后意”中的那个“意”吗?

二、循环往复的辞前、辞后意

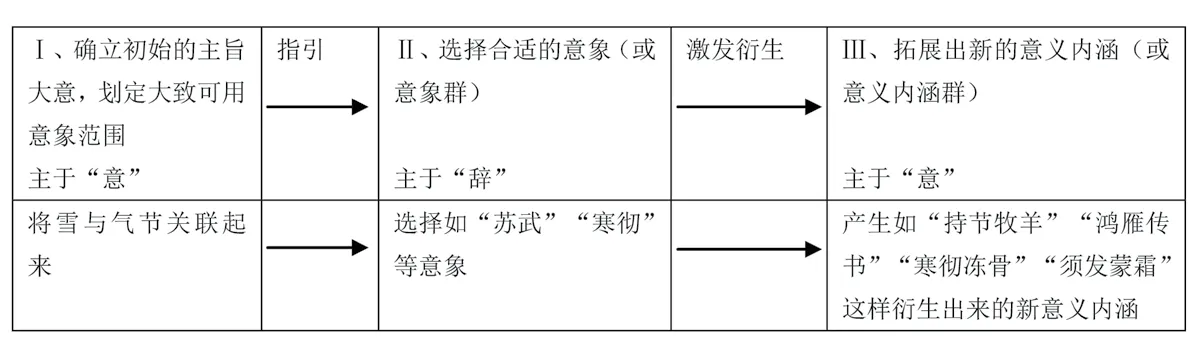

我们回顾一下在赋雪的例子中“辞前意”是如何起作用的。它做了两件事,第一,它首先确立了比如“以雪思及气节”的主旨,这样也就划定了大致的词汇意象范围,第二,它继而指引着诗人对范围内的词汇意象进行取舍。然而仅凭这两点是不能形成内部言语的,更遑论最终形成外部言语。内部言语中虽然词汇稀少、关系松散且不稳定,但已经是出现了许多在初始大意中不曾存在的新意涵。初始大意固然最早出现,但它非常笼统,只是划定了意象范围指引诗人择取到有限的相关意象,一旦这些意象被确定下来,诗人余下的构思活动便主要交给这些意象去自发地衍生和拓展。主旨大意固然也会限制这种随后的衍生活动(这是它仍起作用的地方),然而却无法对意象的衍生活动起到直接的推动作用。还是回到赋雪的例子,从“苏武”这个意象到“苏武啮雪”“持节牧羊”“鸿雁传书”,新的内容连续次第地出现,它们之间随时可以相互结合形成新的意义内涵。这些新的、具体的内涵实际上均处于笼统的初始大意其预想范围之外,它们不是由初始大意所直接激发。毋宁说它们都直接来源于“苏武”这个极具历史文化内涵的意象,被“苏武”这个意象所激发、衍生出来,它们和“雪与气节”这个笼统的初始大意没有直接的生成关系。以上描述的过程可以被表述为如下“意-辞-意”式的三阶段结构,这个结构是诗人构思过程中所具有的一种最基本、最典型的模式,实际的创作情况中的复杂性都是建立在这一基本模式上的拓展:

可以看到,这是由“初意”生“新辞”,再由“新辞”生“新意”的过程。须知,(Ⅲ)位置中新意涵的出现远不是创作过程的终结,它还可以继续激发、衍生进一步的意象,此时这个处于第(Ⅲ)位置的新意象就等于又回到了初始主旨大意(Ⅰ)所居的位置,如同初始主旨大意一样,它将进一步地划定和指引诗人去选取合适的意象,这些进一步产生的意象就等于又来到了(Ⅱ)的位置,然后它们再去衍生出新的意涵,这就又到了(Ⅲ)的位置。所以整个创作过程可以循环往复地这样进行下去直到最后作品的完成(付诸外部言语)。

依上表,当诸如“持节牧羊”“鸿雁传书”这些新的意涵产生后,它们也就拥有了指引思维进一步拓展出新意象群的能力。以“持节牧羊”这一新增意涵为例,这个意涵会继续展开并催生出更进一步的意象群供诗人来选择,比如诗人最后选择了“节旄”“须发”“北海”等。思维基于这些新的意象会再次受到激发从而衍生出更新更多的意义内涵,这又是“持节牧羊”这一意涵(之前处于Ⅲ的位置现在处于Ⅰ的位置)最初不能预想到的。从纵向面看,单个意象的展开会变得越来越深化和具体。例如从“苏武”到“持节牧羊”再到“节旄”“须发”“北海”一层一层深入下去、拓展开来,纵向过程比较简单,它就是一条线走下来。而横向面则比较复杂,处于(Ⅱ)位置的意象群在思维中可以同时并行地衍生,所衍生出来的处于(Ⅲ)位置的新意涵群相互之间还可以再发生各种交叉联系从而继续激发出新的意象群(又回到了Ⅱ的位置)。例如“苏武”和“袁安”这两个意象(在位置Ⅱ)可同时历经“指引—激发”式的过程,“苏武”衍生出了“持节牧羊”,“袁安”衍生出了“困雪僵卧”。然而“苏武”与“袁安”这两个并列的意象之间也可能发生联系从而催生出新意象乃至新意涵。已经知道“苏武”这个意象可以衍生出“持节牧羊”这个意涵,这是典型的由(Ⅱ)向(Ⅲ)的过渡。但“苏武”这个意象完全也可以自发地、或者与“袁安”一起衍生出“忠烈”这个意象,此时思维并没有过渡到(Ⅲ),还是在(Ⅱ)的位置上。可以看出横向方面的一个复杂之处就在于,每个位置阶段的意象与意涵既可以是受到前一个阶段意象或意涵所激发的结果,又可以是本位置阶段上意象或意涵其自我衍生的结果。“意-辞-意”式的三阶段结构只是一个最为基本的诗歌构思思维模式,但有了这个模式后对其他的模式的理解也就迎刃而解。其实,“意”可以生“辞”,“意”还可以直接生“意”,“辞”可以生“意”,“辞”还可以直接生“辞”。而其中“由意生辞”与“由辞生意”则是理解辞前、辞后意的最为典型的过程。总之,这个模式的思维过程可以非常复杂,意象与意象、意涵与意涵、意象与意涵之间都会产生密集、活跃、变动不居的联系,它们以快得难以想象的速度,以及可能多到无法统计出来的循环次数共同衍生,相互激发,直到最终作品的完成。整个这个过程不停地往下走,而且每个阶段被选择和保留下来的意象和意涵,会共同对后续的衍生起到限制作用,除非诗人的创作走到绝境,把之前所有的构思全部推翻从而另起炉灶。

有了这个思维图式就可以更好地审视辞前、辞后意的问题了。无需多言,在这整个思维运动的过程中,位置(Ⅰ)上的最初大意显然是古人观念中标准的“辞前意”,创作中它被诗人所最早确定,事先地存在于作品最终定型的文辞之前。然而已知的是,位置(Ⅲ)中的意涵是由位置(Ⅱ)中的意象激发衍生而来,它们并不直接来自于位置(Ⅰ)上的初始大意。因为一个笼统的主旨大意只能引领一个创作的方向,擘画一个构思的范围,它本身无法亲自去充实和丰满作品的内涵。这就等于说,处于位置(Ⅲ)上的新意涵不是由位置(Ⅰ)上的“辞前意”所产生,它们间的直接联系被位置(Ⅱ)给截断了。是(Ⅱ)产生了(Ⅲ),但是(Ⅱ)上的意象群更接近于“词”而非“句子”。词的本质是意象,而句子的本质则是意涵。(Ⅲ)上那些因为受到了意象激发而产生出来的新意涵更接近于“辞后意”。因为意象化的词汇可以催生出让作者始料不及的新意涵,这个新意涵事实上产生在旧词汇之后,故为“辞后意”。“指引—激发”的思维图式描述出了创作过程中的基本面貌,如果抛开处于位置(Ⅰ)上的“辞前意”,那么剩下来的(Ⅱ)与(Ⅲ)就是谢榛所说的“或造句弗就,勿令疲其神思,且阅书醒心,忽然有得,意随笔生,而兴不可遏”这一“辞后意”现象的发生过程。当诗人的思维在位置(Ⅱ)这个阶段上陷入困境而久久不能推进的时候,通过外来“意象”或“意涵”的注入,是可能迎来峰回路转的效果。第(Ⅲ)阶段中形成的新增文意尽管可能仍然会很模糊,但已经比初始大意具体和清晰得多。周而复始的思维过程会让处于(Ⅲ)阶段的“辞后意”重新回到第(Ⅰ)阶段即那个“初始大意”的位置上,并再次指引诗人去选取适当意象,这时它自己就变成了新的“辞前意”(区别于旧的作为初始大意的“辞前意”)。

可以看出,整个创作活动是一个“辞前意”与“辞后意”不停循环的过程,它们相互催生、共同推动着创作的进程。对于诗歌艺术来说,文意的生发固然终究是源于作者的才情与学识,但在真实的创作活动中,它经常要凭借意象化的词汇被激起和唤醒,再有才华的诗人也不可能在一开始就把作品所有的思想内涵都在脑海中建构出来。实质上,诗人是一边在按循着初始大意所划定的方向来创作,同时一边又在不停地发现新的辞、意来充实和调整作品的具体内容。对于一首完整作品的创作来说,不存在单独只有“辞前意”的构思过程,也不存在单独只有“辞后意”的构思过程。

注释:

[1] 皎然.诗议.收录在遍照金刚.文镜秘府论[M]南卷.北京:人民文学出版社.1975.

[2] 王士祯.带经堂诗话[M]卷二十九.清乾隆二十七年刻本.

[3] 丁福保辑.历代诗话续编[M].北京:中华书局.1983:1219.

[4]〔苏〕列夫·维果茨基.李维译.思维与语言[M],北京大学出版社2010年版。

[5] [7]〔苏〕列夫·维果茨基.思维与语言[M].李维译.北京:北京大学出版社.2010:146,180.

[6]〔苏〕A.P.鲁利亚.神经语言学的主要问题[J].赵吉生译.国外语言学,1983(02).

[8] 这些初见的意象也可以更为丰富,为了讨论的方便以及为了意象后面的展开的方便,我将这些初始意象设定的相对简明。对讨论的逻辑来说,例子中的初始意象是“苏武”还是意义更丰富的“苏武啮雪”,是没有区别的。