严歌苓小说《你触碰了我》最初发表在《十月》杂志2017年第3期,后改名为《芳华》,被冯小刚搬上银幕。“你触碰了我”本是小说中导致刘峰命运急转而下的节点,在电影中让位于对青春年华的追思,淹没为众多事件中的一个;小说中的忏悔与反思,在电影中也让位于怀念。那么,从小说到电影,叙事体系经历了哪些变化?

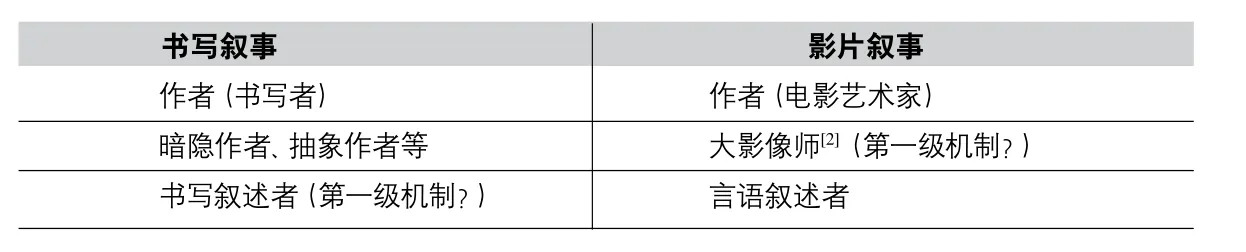

安德烈·戈德罗曾尝试将关于从小说到电影的相关问题归纳进一张表格:

书写叙事 影片叙事作者(书写者) 作者(电影艺术家)暗隐作者、抽象作者等 大影像师[2](第一级机制?)书写叙述者(第一级机制?) 言语叙述者

参照此表,我们可以看出书写叙述者在小说中处于核心位置(第一级机制),而言语叙述者在影片中则处于大影像师之后。就《芳华》而言,小说中的叙述者“我”是中老年穗子,她占据了相对优越的位置,采用回顾性视角,重读往事。在追忆过程中她偶尔会沿用青少年穗子的视角,有时候还凭借作家身份,以想象和编织突破人物的限知叙事,成为全知全能的上帝(作家)视角。电影中,由于镜头的直接呈现,言语叙述者中老年萧穗子的线索和叙事功能大大减弱,只在某些特殊时刻,以画外音形式出现。青年萧穗子作为人物之一,既是系列事件的旁观者,也是参与者。引起我们注意的是,从书写叙述者到言语叙述者,萧穗子经历了怎样的变化,变化背后的机制又是什么。

一、小说:书写叙述者萧穗子的暧昧与游移

小说中,叙述者萧穗子有一个“反动文人”父亲,家境惨淡;更严重的是,穗子自己谈恋爱被情人出卖,公开检讨,试图拿背包带自尽。可以说,这是一个“边缘者”的讲述。但最困扰她的却并非自身的困境,而是刘峰(“雷又锋”)这个好人是否真实;为什么林丁丁不爱刘峰;为什么女兵们(何小曼例外)不爱刘峰。萧穗子一再书写她的疑虑:“我对刘峰这个严重缺乏弱点的人有点焦虑。我好像在焦虑地等待一个证明:刘峰是真人的证明……人得有点儿人性;之所以为人,总得有点儿人的臭德性……刘峰就是好得缺乏人性。他的好让我变得心理阴暗,想看他犯点儿错,露点儿马脚什么的。”叙述者在此处异常坦诚,她盼着刘峰犯错,是因为她骨子里并不相信所谓的“坦荡”“无私”。是什么导致了这样的想法一言难尽,或许与萧穗子的个人经历有关。但刘峰的好的确超出了萧穗子的理解范围。同时,叙述者还玩了一个概念偷换,将人性直接等同于“人的臭德性”。毫无疑问,人性是有局限和弱点的,但不可以据此将其视为人性的“全部”,并进一步将其定义为唯一“正常的人性”,这样人性就被悄然置换并“污名化”。可以理解叙述者意图控诉“超我”对“自我”和“本能”的压抑和控制,对过分神化高尚的解构与反拨,但彻底否认“超我”的合理性,就走向了另一个极端,暴露了叙述者的局限,使其可靠性受损。

小说中,萧穗子终于盼来了刘峰的“人性显现”:历经几年苦苦等待,刘峰自以为爱情的梦想成真,但不合时宜的表白和进攻却惹得林丁丁惊恐大哭,大喊“救命啊”。不再焦虑的萧穗子开始讲述:“一九七七年那个夏夜我还诠释不出丁丁眼睛里那种复杂和混乱,现在我认为我的诠释基本上是准确的。她感到惊悚,幻灭,恶心,辜负……”这个诠释是小说的痛点,刘峰似乎因为太好丧失了追求爱情的权利。不单丁丁不爱刘峰,其他女兵也觉得跟刘峰谈恋爱恶心倒胃口:“我们由于人性的局限,在心的黑暗潜流里,从来没有相信刘峰是真实的。假如是真实的,像表面表现的那样,那他就不是人。哪个女人会爱‘不是人’的人呢?”刘峰不是简单的痴心错付,而是这些文工团的姑娘(何小曼例外)无意识地与时代合谋对他进行了“阉割”——高尚纯洁的人不允许有私心,“标兵”被神话化,天然应该杜绝情欲。“我们”心安理得地享用着刘峰的好,却不愿意正视真实的、有欲望的刘峰。

电影《芳华》剧照

萧穗子自以为洞察了人性的所有奥秘,揣测一切、想象一切、编织一切,但是人性的暧昧,难以穷尽,所以小说留下许多缝隙。“我们”一方面坦承并不相信刘峰的纯然无私和善良,期待他露出马脚,另一方面又叹惜,正是因为刘峰好得没有烟火气息,所以才被以林丁丁为代表的女兵们拒绝,剥夺其追求爱情的资格。但叙述者并不甘心止步于此,又借小曼的视角肯定刘峰的善良,之后又借郝淑雯、萧穗子的系列行为努力为当年的行为忏悔、赎罪。叙述者很多时候是矛盾的。她不相信刘峰的无私,却要拿刘峰的“高尚”为林丁丁的不爱做挡箭牌,生硬地解释林丁丁乃至“我们”不爱刘峰是因为刘峰好得“缺乏人性”。这一逻辑显得非常悖谬。就小说来看,丁丁颇有心计,人生目标很直接,要做首长的儿媳,刘峰本就不在考虑范围之内。但小说硬要追问为什么林丁丁不爱刘峰,为其找出不爱的理由,譬如他是个好人,好得“不像人”,他又太平凡,天下女人不信平凡。似乎如果刘峰不是那么好,林丁丁就会义无反顾爱上他。之后萧穗子浓墨重彩地书写了刘峰的痴情。小说重重包裹之下其实是个“苦恋”的故事核,刘峰痴爱林丁丁,小曼痴恋刘峰,其他人不过是爱情故事的见证者。小说言情的质地,与严歌苓的《陆犯焉识》《小姨多鹤》《一个女人的史诗》相互映照,但因故事本身的单薄,只能凭借叙述者的猜测和想象让其圆满自洽,显得颇为尴尬。

电影《芳华》剧照

对刘峰品质的怀疑不单单萧穗子自己,“所有人心底都存在着那点儿阴暗,想看到刘峰露馅,漏出蛛丝马迹……一九七七年夏天,‘触摸事件’发生了,所有人其实都下意识松了一口气:它可发生了!原来刘峰也这么回事啊!原来他也无非男女呀!”但小说种种迹象同时显明,刘峰确实比红楼中许多人更为高尚,且不提日常生活中的任劳任怨,周密妥帖,急他人之所急。当人人都欺负弱者何小曼的时候,是他不惜与众人为敌,帮小曼解围;当政委威胁他,要他招供污蔑首长的名单时,他冒着上军事法庭的危险,也不肯招出丁丁;当他戳破郝淑雯私会的秘密,并没有告密,也没有畏畏缩缩,毫无作为,而是好言相劝。“我们”一面享用他带来的种种便利,一面质疑他动机不纯,事发之后,又集体落井下石,这才是人性的卑劣处。

二、电影:言语叙述者的“发声”与大影像师的聚焦

电影中,言语叙述者萧穗子首先发声,讲述刘峰去接何小萍(小曼被改名小萍,更有“身世浮沉雨打萍”的飘零之感),借此展开两个人的故事。镜头中呈现了小萍观察排练厅的眼睛,亮亮的,充满了对新生活的好奇与憧憬。杨老师排练的要求耐人寻味:“眼睛看出来”“注意表情,再柔美一点儿”,“心红胆壮志如刚”的草原女民兵少了飒爽与刚毅,变得柔美。其实为了加强视觉效果,电影中的革命舞蹈相对20世纪70年代版本而言,均已“柔化”处理。

电影《芳华》剧照

在大影像师的呈现下,人物命运也发生改变。如删除了萧穗子写情书被告密的情节,加上了她与陈灿的朦胧的感情线,使得她的青春少了苦涩,多了萌动,使得小说中有时心思颇为阴暗的小姑娘更为单纯、美好,也使得她的讲述更加平和、温情脉脉;小萍的父亲从早逝成为“右倾”分子,小萍因急于给父亲寄相片,偷拿了林丁丁的军装,导致“军装事件”。这里,小萍为什么选择“拿”而不是借,在电影中缺乏详细的交代,但在小说中可看出端倪:母亲改嫁后,年幼的小曼无法承受母亲那么重的“牺牲”,也无法适应母亲无处不用的心眼,寄人篱下的识相谦卑侵蚀了健康的心性,畏畏缩缩的小毛病招人讨厌,偷偷摸摸的行为也不够清爽。父亲临终前的信成为电影泪点之一:“唯一让我感到安慰的是,你到了部队上,没有人敢欺负解放军吧”,但是小萍依然饱受歧视,“军装事件”“内衣事件”、嫌弃她的体味……与小说不同的是,电影中出现了制止欺凌的正面力量,杨老师怒斥欺负小萍的女兵,政委教训众人:“你们不害臊吗?我替你们害臊!”这使得小说中孤苦伶仃的小萍在影片中显得不那么无助,即使这对她的弱者地位也并无实质帮助。

需要注意的是,小说中的“两次触摸”,在电影中被置换成两次拥抱。第一次是把“刘峰的手触摸到了林丁丁裸露的脊梁”,改成紧紧拥抱林丁丁。因为那只是一个单纯的拥抱,才使得电影中的刘峰更为纯洁无辜,才使得他面对保卫干事的逼供,满腹委屈,理直气壮:

“你的手是要往那个(紧身内衣)纽襻上伸,对吗?”

“我没有!”

“没有什么?”

“我没有你们这么下流!”

“你对林丁丁有猥亵的想法,对吧?”

“我没有!”……

“我没有耍流氓!你们才是流氓呢!”

义正辞严的抵抗与反击,与小说中吞吞吐吐的招认、自我践踏的公开检讨形成鲜明对比,为人物留下了体面和尊严,使得刘峰的“英雄形象”得以保全,使得回忆不再那么尖利伤人,但同时削弱了小说的批判和反思力度。电影的二次改编不再强调舞蹈中刘峰托举小萍触碰时的轻柔、抚慰和私人同情,而是聚焦于小萍对刘峰说出了那句含在嘴里十几年的话“能抱抱我吗”。画面上,刘峰一只手揽住小萍,目光看向画外;小萍的头依偎在刘峰肩头,平静而知足。相较而言,触摸是打破禁忌,拥抱则更为纯情,更符合影片基调。

在电影中,那些小说中萧穗子想象和编织的情景:小曼的童年生活、刘峰和小惠的相遇相识、小曼和排长“胆结石”的故事都消失了,情节更加紧凑、单纯。林丁丁被摄影干事追逐,刘峰靶场发飙的情绪异常饱满。同时,依仗场景和道具的高还原,年代戏的感觉被完美呈现。小说中大量的人性分析,在电影中只作为旁白偶尔出现,只是呈现的方式却同样不甚高明。

电影结尾,萧穗子再次发声,“05年刘峰生了一场大病,幸亏小萍及时把他接到身边,细心照料,才捡回一条命,他们没有结婚,也都没有子女,他们相依为命,把彼此当成了唯一的亲人。我是在2016年孩子的婚礼上,见到了那些失散多年的战友的,不由暗自感叹,一代人的芳华已逝,面目全非……原谅我不想让你们看到我们老去的样子,就让银幕留住我们芬芳的年华吧”。这一切显得深情款款,呈现的是虽然“我们”年轻时不懂事,伤害了刘峰和何小萍,但随着时光流逝,昔日的伤害都已远去,刘峰和小萍也找到了属于他们的平静的幸福。“我们”业已老去,战友情谊永存,回首青春芳华,一代人的芳华:美丽的青春身体,任性的嬉笑打闹,难堪的欺凌背叛……一切都已远去,逝去的都是值得怀念的。

三、严歌苓的“芳华”和冯小刚的“芳华”

在小说的叙述里,故事发生的背景是一个流行“出卖别人”的年代,讲人坏话的年代,把背叛当正义的年代,总之与美好风马牛不相及。对于萧穗子和何小曼而言,那是“不堪的过去,低贱的过去”,与青春的肆意张扬毫无关系。严歌苓意图写一个“不一样的”雷锋故事,人品高贵如圣徒的刘峰被质疑、被辜负;也意图写一个“不一样的”英雄故事,自小缺人疼爱的小曼,难以承受“荣耀”发了疯。这一“重写”本身散发着浓郁的悲凉,是对人性阴暗的指控,也是对空洞、虚假的披露。与严歌苓的沉重与反思不同,冯小刚自述:“这还是我拍的电影里头,还真是唯一一部,只是一种朦胧的,对某种细节的一种怀念……就是70年代,部队文工团的一个故事……我们今天回忆起来,那是我们人生最绚丽最辉煌的一段时间。”“文工团的生活让我迷恋,对女孩子脸的记忆,舞姿的记忆被放大,电影的浪漫,其实它更像我自己本人的气质……比如说我整个的摄影光线……我脑子里老是那种,有阳光,有水,阳光打在水上反光,它会有一些波光粼粼的,我老是觉得是在那样的一种光线里,看到的那一张一张的脸。”作为一部“圆梦之作”,电影中充斥了大量异常饱满的细节,女兵排练、小萍洗澡、泳池嬉戏、散伙痛哭……为了再现昔日好时光,它对年代的还原度非常高,但冯小刚更看重的是回忆中的“波光粼粼”,因而对小说所书写的那些苦痛、伤害进行了遮蔽或柔化处理。在怀念的笼罩下,电影中的人物纵然也有遭遇不公的屈辱,亲历战争的残酷,但不堪悄悄被弱化,伤痛及时被抚慰。

面对故事,严歌苓有强烈的驾驭欲望,通过萧穗子的想象和编织,叙事更加繁复,充满复调,大段的心理独白、分析似乎也具有“抗拍性”。但《芳华》本是应邀之作,为回应冯小刚的提议,严歌苓完成对系列故事的重写:“《芳华》里的萧穗子,就是《穗子物语》当中一些篇章里面的‘穗子’”,萧穗子因为谈纸上恋爱被少俊和郝淑雯出卖,对应的是《灰舞鞋》邵东俊和高爱渝,老太太闯进靶场的情节,在《穗子物语·奇才》中出现过,何小曼对应的是《穗子物语·耗子》里的黄小玫,而刘峰的原型,似乎便是《耗子》这个短篇小说里的池学春。因此在某种意义上说,《芳华》这部小长篇是几篇中篇的杂糅。其中的若干场景更是颇像电影的分镜头写作,具有很强的“可拍性”。

严歌苓笔下的刘峰是旷世情种,始终最爱林丁丁,无力再爱任何女人,最终患肠癌去世,一生平凡而凄凉,连追悼会都难得安宁。灵堂是分时出租的,侄子迟到,下一时段的中年男女要抢时间,好人刘峰的追悼会只能草草收场,充满苦涩的反讽与调侃。在电影中,与此对照的是小萍一脸幸福地靠在刘峰的肩头,刘峰的目光平静祥和,彼此依偎的温情镜头颇有“治愈”功能,很大程度上弥补了过往伤痛。这对善良却不被善待的男女能够抱团取暖,抚慰了观众对人物命运的焦虑和唏嘘。这种抚慰却不是严歌苓的一贯风格,她在小说集《穗子物语·自序》中写到:“在这个小说集里,我和书中主人公穗子的关系,很像成年我和童年、少年的我在梦中的关系……面对人心向恶的社会和时代,(童年的穗子)和她年幼的伙伴们以恶报恶,以恶报善,成年的我只能旁观”,这是一个忠实于自己的印象,对自己的记忆都毫无悲悯的小说家。为了观察极致环境中人性的善恶比例,她可以毫不犹豫将人物推至绝境,很难想象她会对残忍与丑陋视而不见。相比而言,冯小刚的电影则温和得多,虽然常被指控“卖惨”,但他的确更追求“人情味儿”,追求“善”的闪光,要给人物命运转圜的空间,要让观众擦干眼泪,离开影院的时候,或许会有愁绪萦怀,但绝不至于愤恨难平或空虚幻灭。

注释:

[1]〔加拿大〕安德烈·戈德罗[M].从文学到影片——叙事体系.刘云舟译. 北京:商务印书馆,2010:24.

[2]阿贝尔·拉费提出“大影像师”这一命名。这是“隐形于每一部影片背后的潜在在场”,是“一个虚构的和不可见的人物,(影片的导演和工作人员)创作的作品使其诞生,这一人物在我们的背后为我们一页页地翻动相册(即影片),用隐蔽的手指将我们的注意力引向某个细节,悄悄地为我们提供必要的信息,特别是赋予画面的展现以节奏。”参见阿尔贝·拉费.电影逻辑,转引自〔加拿大〕安德烈·戈德罗.从文学到影片——叙事体系[M].刘云舟译,北京:商务印书馆,2010:23.

[3][4][5][6]严歌苓.芳华[I].北京:人民文学出版社,2017:14,52-53,55,160-161.

[7]参见优酷视频:冯小刚《芳华》圆“女兵情结”。

[8]参见高晓松《晓说2017》:口述历史:与冯小刚谈谈芳华(上),2017年12月22日。

[9]刘艳.隐在历史褶皱处的青春记忆与人性书写——从《芳华》看严歌苓小说叙事的新探索[J].文艺争鸣:2007(7).

[10]严歌苓.穗子物语[I].桂林:广西师范大学出版社,2005:1-2.