迁徙中的现场

何晋渭

2016年12月1日,第17届孟加拉亚洲艺术双年展在达卡市孟加拉国家美术馆隆重开幕。全球共有54个国家和地区的艺术家参加本次双年展。展览探讨了当今国际化与地缘文化相融合的时代;从亚洲历史的语境中叙述城市与变迁、传统与现代、人口与迁移、互联网与传媒等诸多关于城市与艺术的关系。孟加拉双年展在亚洲双年展系统中坚持了本区域的艺术文化与定位,是一个以开放包容的姿态对全球化发展保持着融合与独立的艺术系统,在亚洲当代艺术板块中有着广泛的历史影响和地位。本次项目参展中国艺术家包括:何晋渭、郭晋、孔亮、王朝刚、何剑、李演和邓大非。他们通过“迁徙中的现场”走进双年展主题“艺术与城市”,来探讨城市的现代化与地缘之间的差异。

一、概念地图与地图中的现场——孟加拉国

在全球化浪潮快速发展的今天,科技不断地对各个区域在历史、文化和社会上的原有差异施以影响,让各区域在国家、族裔、社会、个体等层面呈现出一定的“共同性”。这种共同性是信息化时代的独特产物。互联网让信息相互连接与依存,全球化抹平了时间与空间、区域与国际的差异,科技正在以快捷方便的技术性改变着我们的现实生活。当“迁徙”被作为观念导入到全球化课题中,此间的话语就可能沦落为陈词滥调的重复叙述。首先,陈词滥调是如何变成互联网上的纸上谈兵,并引发观念与现场的误区?这是此次“迁徙”在观念上的主论。如果我们在网络地图中展开搜寻,去寻找想象的南亚,就会切实感受到地图与现场的差异。当个人在平面的地图中完成迁徙,这种误差便会出现。让个体在视频中完成行走,并把概念导入到学术的想象中,这是艺术家选择的另一种思考迁徙的方式,是艺术让身体的迁徙成为观念的实践物。一方面,地缘现场孟加拉国在互联网上形成了虚拟幻象,另一方面,艺术史系统方法论中也存在错误经验。这两方面因素的叠加,都会为未来进入孟加拉国达卡现场带来难以预测的现场惊诧与心理期待。

如果从互联网进入孟加拉国的现场,我们的视野中将涌现更多的关键词:南亚大陆、孟加拉国、首都达卡、人口1.38亿、贫富差距悬殊、经济不发达、伊斯兰教、佛教、印度教、交通混乱等等。这些关键词不断出现在互联网上,让人们对孟加拉国既有所认识,又感到陌生,网络概念引发了虚拟化迁徙,也许这就是人们对虚拟的现场想象吧!

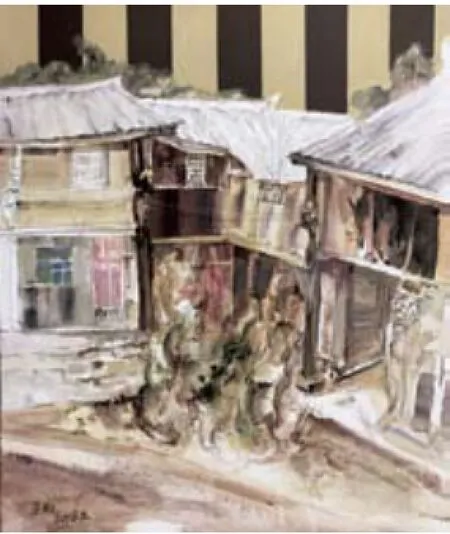

王朝刚作品《被植物吞噬的老院子1》

王朝刚作品《坍塌的院子》

李演作品《城乡现场》

李演作品《城乡现场》

想象的现场始终是未知的概念,也是对未来进入现场的期待。从虚拟视频出发意味着经历更为深入的思考,在理论系统中去寻找支撑,也在图纸上进行个人的迁徙与行动,来应对因误差引发的艺术创造力。简言之,即是从抽象的概念迁徙中去找到存在与现场、差异与共存、地缘与历史之间的迁徙意义。

二、现场中的现场——达卡

当我们通过肉身迁徙进入孟加拉国达卡,概念和现实便不再吻合,甚至所有知识经验皆成为后置物。“本真世界”(“超验世界”)以及“现象世界”(“感性世界”)的毁灭意味着“存在总体”的毁灭,因此,它不仅是存在于历史上的一个新阶段,还是对一切过去的价值的重估。这种论述可以被视为对达卡这座城市的感性认知。从农耕文化向现代化的转型带来了炽热的过渡阶段,在这样的炽热中,现场中的现场不仅是一种重复叙述,而且凸显了现场的多样性与荒诞感。这种多样性与荒诞感既在现场蒸腾的社会活力中有所体现,也存在于多元文化与社会、历史与记忆、传统与现代的混合状态中,并让达卡呈现出三个显著的“现场中的现场”的特征。

孔亮作品《KTV》之二

何晋渭作品《朝阳公园桥》

(一)当我们从社会“现象世界”(感性世界)进入达卡现场,感受中的城市如同一个火热的现场工地,拥挤的车辆在攘攘的人群中堵塞,人力车正拉动着个人的梦想穿梭于大街小巷中,既炽热又平静,既混乱又有序,既肉身又信仰,既忙碌又闲散,各种路边摊与城市的变迁共同构建出难以言说的现场情境,诉说着荒诞又传奇的故事。我们从中看到了表象世界的丰富性,概念中的个体经验被推翻,形而上变成形而下的知识认知范围,用于描述我们所处的现在与未来。这无疑给艺术创作带来了丰富的现场资源,吸引我们去直面现场的差异与魅力。

何剑作品《电台》

郭晋影像作品《迁徙》

(二)个体的片断语对达卡的“本真世界”——即艺术的超验世界——进行了跨越,并在重新面对现象世界时,对过去的迁徙概念进行了误差重估。艺术的表达不是简单地显示人对现场的反应,而应是超越表象世界的内在精神表达。艺术家不会从片面的地缘现象去直接表达,更不会在猎奇的迁徙中搜寻概念中的现场,而是去这个“本真世界”的概念中寻找内在的普遍性和永恒性,以重构和确立新的亚洲文化方式。其中的普遍性在于,即使全球化的文化浪潮带来了世界性,也依然无法改变生而为人所不可剥离的美好、痛苦、死亡、安慰、信仰、宗教、失落、希望、迁徙、知识、历史、记忆、灾难、差异与文化,也无法抹去建立在日常生活实践上的历史根脉,这也可以理解为人类的精神现场。正如,“它们也是形成于代代相传的人口、阶级、地区、政体、族裔、或宗教共同体系文化或政治单元共享的记忆、传统、神话以及象征之中”。

郭晋雕塑作品《彼岸系列7》

(三)如果我们根据现场的生活经验,寻找共性与差异,清除概念的认识,用身体与艺术的行动来构造亚洲现场新的话语思考,来达成在概念中对彼此的重新认识,个体艺术创造的冲动表达就会被唤起。简而言之,在有始无终的全球化文化渗透中,带着对全球化的认同与不适感,我们应以什么样的方式来对应“肤浅的”国际化?又该对“深厚”的亚洲文化积淀做出什么样的艺术话语反应?这既是达卡面对的问题,也是我们的共同课题。

如上所述,一切“表象世界”都在今天被赋予新的意义,随后,地缘文化、社会、历史、现代性齐头并进。在保存固有“差异”的文化特征中,语言的多元化、服饰与食品的差异、信仰的宗教性、艺术形式的差异性、国际化的片断理解、社会变迁的复杂化、以及个人与族群的关系,都将在迁徙的现场中带给我们全新的感受。当然,如果仅仅从景观化的角度看待达卡,我们也将陷入到非完整的表象中。因而,艺术家应从更深的层次进入,并把“迁徙中的现场”作为行动去实践新的艺术动力方式,进入现场中来思考城市化进程与乡村之间的关系。站在今天去回望百年前的历史,我们可以从时空与现场的细微处深发历史与当下。与20世纪相比,当今的全球化可谓已经截然不同,互联网与经济层面的互相依存、自媒体传播的日益泛滥、时空关系的不断缩小,都已对我们的生活产生巨大影响。地缘与国际间相互流动的急剧加速,将更多人置入城市熔炉和劳动市场中,在这种文化、社会和宗教的不断趋同融合中,我们每个人都正站在国际与地方的十字路口,是退守自我传统以寻找庇护,还是融入全球化的进程?达卡无疑在这个时候为我们展现了一个迁徙现场中的现场场域。

“迁徙中的现场”是观念的行动方式。在迁徙中去感受现代化初始状态下的混杂与无序,以艺术的方式进入到有意味的历史语境里,可获得创造的动力。特别当我们在现场中看到庞大而又廉价的劳动人群时,可以更切实地感受到,民族之间的宗教信仰、城市化进程的炽热、民族习俗与精神追求都在向国际化进程过渡,这也无不触动着艺术系统每一根神经末梢。亚洲现场《迁徙中的现场》项目参与艺术家何晋渭、郭晋、王朝刚、孔亮、何剑、李演和邓大非,在第17届孟加拉亚洲艺术双年展中探讨了本届“艺术与城市”这一主题,其作品无不反映出对城市的现代化、地缘与国际的差异和趋同、艺术与城市的纠缠关系、城市变迁与人口迁徙、传统信仰与宗教心灵、乡村与城市的冲突、互联网与个体的传媒关系等话语的思考。艺术家从作品中反映了“人类文明世界在政治上分化为地区性主权国家和它在技术和经济方面的全球一体化之间的矛盾”。此种矛盾在地缘文化变迁这一充满不适感的过程中得到了充分凸显,直指我们在艺术里遭遇的共同精神困境。《迁徙中的现场》为我们提供了一次意义深刻的艺术“迁徙”之旅。达卡现场不是终点,是新的艺术现场起点。

注释:

[1] [德]恩斯特·贝勒尔.尼采、海德格尔与德里达·前言[M].北京:社会科学文献出版社,2001:15.

[2] [英]安东尼·D·史密斯.全球化时代的民族与民族主义[M].北京:中央编译出版社,2002:11.

何晋渭:北京亚洲现场艺术中心创始人、艺术家、策展人