作为2015年度国家艺术基金的资助项目,由湖南省歌舞剧院出品、谢晓泳担任总导演、马波担任执行导演的民族舞剧《桃花源记》率先亮相了。舞剧尚在创意阶段时,我就对剧院艺术总监兼总经理杨霞说:“这是一把双刃剑”:一方面,我们可以借助对陶公渊明先生文学名篇的“前理解”,引导观众轻车熟路地寻访“桃花源”;另一方面,我们又需要对“桃花源”这个渔郎曾经的“乌托邦”,给出一段“真隋实感”的“后阐发”我担心,我们的舞剧故事一旦“坐实”,观众对“桃花源”的想象就不复存在了……

帷幕开启后的舞台,简洁、写意的布景似乎就是为了营造激发观众想象的情境:舞台的一角,坐着挂印回乡的陶渊明;陶渊明面前的石台上,静躺着有腔无弦的“无弦琴”……这个归隐彭泽、坐拥“无弦琴”的陶令公,往往会让我联想到垂钓渭水、独持“无饵纶”的姜太公一个是“闻所未闻”,一个是“愿者上钩”。汉人班固说“琴者禁也”,由“禁”入“静”而养性修身;明人李贽则说“琴者吟世”,由“吟”宣“隐”而抒情亮心……陶渊明坐拥“无弦琴”,是禁也无需禁,吟也不得吟;是“结庐在人境”,寻梦桃花源。在无弦有梦、有思无烦之际,“乡里乡亲”携酒前来相邀小酌,于是便有全剧的第一段舞蹈。在这个“花观半开,酒饮微醺”的三人舞中,陶渊明渐入佳境,醉眼朦胧中居然分身有术:三人舞中的“乡里乡亲”隐去,叠化出一段连“真身”在内一共9人的“群体陶令公”舞。我对执行导演马波说,这段“分身有术”的九人舞,其实是陶渊明任职小吏,而对民生疾苦“分身乏术”的内心隐忧;九人舞的分化、追随、散漫、纠结都让我们体验着“采菊东篱下”、难得说“悠然”的陶渊明。其实我认为,这个全剧的开场不妨热闹些、谐趣些,用4对老夫老妻,取其《饮酒》中“山气日夕佳,飞鸟相与还”的场面;在夹杂谐趣的热闹后,转入“问君何能尔,心远地自偏”,再幻化为“此中有真意,欲辩已忘言”的九人舞,会更有对比性也更有层次感。

当然,以上只是舞剧将要展开的“陶令的梦”的心理动因。梦寄“桃花源”,是因为现实太多地呈现为满目疮夷、一路坎坷,是因为民生太多地显露出艰难困苦、忧怨辛酸;不过陶渊明却相信这个“梦”并不“虚幻”,它一定真实地存在着,只是我们尚未涉足而已。既未涉足,那又如何能“眼见为实”呢?于是便有了为之代言的渔郎——舞剧的编创者抓住这个“渔郎”,申说了一个“无为而治”的理想,所谓“……春蚕收长丝,秋熟靡王税。荒路暖交通,鸡犬互鸣吠。俎豆犹古法,衣裳无新制。童孺纵行歌,斑白欢游诣。草荣识节和,木衰知风厉。虽无纪历志,四时自成岁。怡然有余乐,于何劳智慧……”(陶渊明《桃花源记(并诗)》)。这时你就明白,在“群体陶令公”的九人舞之后,陶渊明与已然精神恍惚的老年渔郎遭遇了

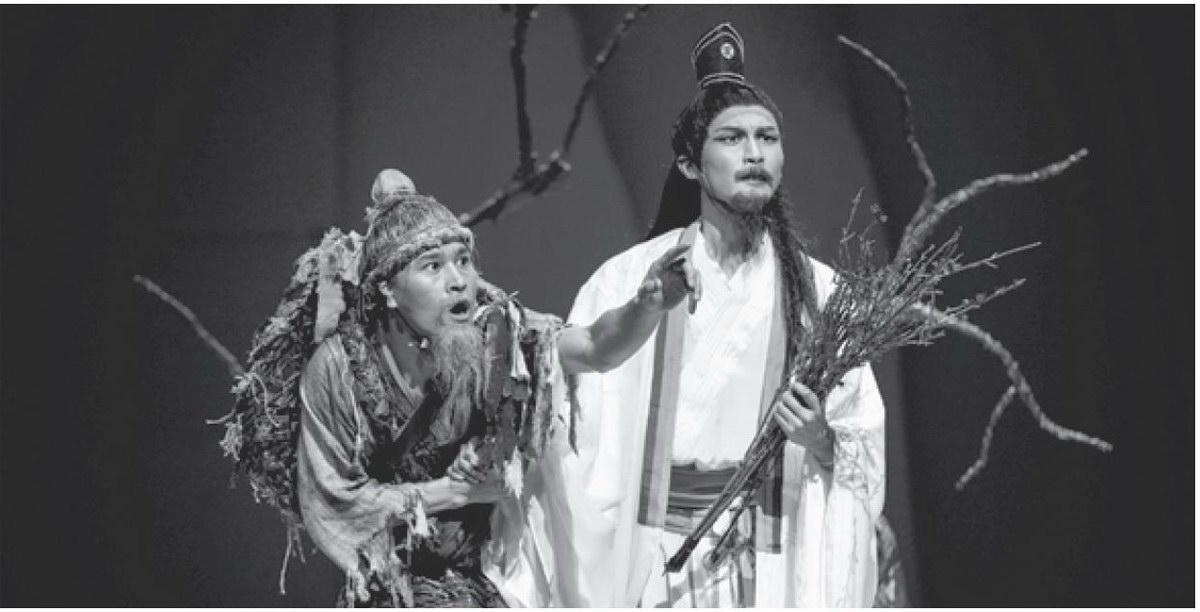

因为精神恍惚,所以总有孩童与之嬉戏逗趣;因为精神恍惚,所以他总是捧着一束桃花想入非非;因为精神恍惚,所以他将常常“壶中日月”的陶令引为“知己”……于是纵情任性地、如真似幻地讲述了一个“芳草鲜美,落英缤纷”“土地平旷,屋舍俨然”的“世外桃源”。在观众看来,这老年渔郎仿佛就是陶公渊明自我情志的外化,渔郎讲述的“曾经”就是陶公沉迷的“梦境”。

对于这样一部由陶渊明《桃花源记》改编而来的舞剧,最难处理的就是作为男首席的渔郎如何能不屏蔽构想出桃花源的陶渊明。有了上述的“引渡”之后,渔郎的人生际遇就仿佛陶渊明的人生追忆:渔郎的老母卧病在床,好不容易捕回的小鱼却又遇衙役逼租抢夺,万般无奈的渔郎只能冒着暴雨再涉湍流;待到雨过天霁、波平水缓,渔郎便“忽逢桃花林”,便“欲穷其林”,便“林尽水源”得一山、“山有小口”若有光,便“舍船从口入”……需要说明的是,这段表演因为LED视屏技术的助力,仿佛在时光隧道中穿行,产生了极其震撼的视觉效果!在观剧后回顾剧中的“视觉显著点”及其“结构布局点”之时,我突然觉得这种LED视屏技术助力下的舞蹈呈现,可以成为该剧的“结构骨架”并成为其独特的“形式感”:除目前已有的“穿行时光隧道”和“目睹桃花绽开”外,我觉得还可以强化两段:一段是前述陶令畅饮而致“此中有真意,欲辩已忘言”;还有一段可在渔良队“源”后被长者“延至其家”而“佳人美清夜,达曙酣且歌”。还需补充一点的是,在LED视屏与焦点人物的“图—底关系”中,视屏的背景与人物的前景之间可以借助“拟境状物”的群体舞群以“织体”表现的方式作为“视觉式样”的过渡。

可以想见,渔郎进入“桃花源”的耳闻目睹、身体力行是舞剧表现的主体部分:在这里,桃林花灿灿映衬着桃面颜天天;在这里,“暧暧远人村”升腾着“依依墟里烟”;在这里,有农人“晨兴理荒秽,带月荷锄归”;在这里,有亲情“弱子戏我侧,学语未成音”……这些舞段不仅有情有境,而且有味有韵

也极具浓郁的“风格性”。现在在不少舞剧中,编导自恃深谙“动机”变化、发展之道,而很少在“动机”自身的韵味上加以凝炼、琢磨,致使舞剧之“舞”犹如平潭之水寡淡无味。舞剧《桃花源记》的编导深知这个理想的“乌托邦”要以好看耐品的舞蹈来描绘,故而在编舞上用心极专,在构思上用意极巧……并且在此间自然而然地引渡出女首席“桃花”,用“桃花”与渔郎的友善温馨使剧情合乎情理地展开;同时,也使渔郎在此情境中忆及母亲而决意返还……

返乡的渔郎看到的是母亲的离世,而“桃花源”也再无缘以“入”,他只能手捧一束桃花喋喋不休地叙说着“曾经”……喋喋不休的渔郎已然是“疯”了,我总觉得这是陶令对自己的疑虑——“世外桃源”莫非只能是痴心妄想的“一枕黄粱”?不过,舞剧并未按“A—B—A”的结构常态来结束“陶令的梦”,反倒是让老年渔郎再度幻化在满目桃林、漫天花雨之中,“疯”中作乐,“醉”里欣然……其实,当编导们打算用《桃花源记》来传递陶渊明的心声之时,我每每会想到依据曹植《洛神赋》编创的多部舞剧。很显然,《洛神赋》寄寓着曹植的理想与盼念,也可以说是曹植的“乌托邦”;但就一种人生境界而言,陶渊明的《桃花源记》显然要阔大得多、敞亮得多……这样,我们就不难理解,尽管就做一部舞剧而言,后者的难度比前者要大得多,但湖南省歌舞剧院仍然不惧“勉为其难”,仍然坚定“知难而上”——这不仅是因为“桃花源”可能与湘西的秀美景致有关,更是因为他们想传递广大人民追求美好生活的愿望;是因为“渔郎的曾经”不仅是“陶令的梦”,也是我们先民的“中国梦”!

责任编辑:蔡郁婉