黄映恺:福建师范大学美术学院副教授

在上世纪二、三十年代,真正具有现代学术范型的书法理论研究开始出现,其中以梁启超、张荫麟等人为肇始。到了上世纪八、九十年代,现代书法理论研究进入了爆发式发展阶段。在新时期的书法理论研究中,“书法哲学”一词被频繁使用,然而由于不同理论研究者对“书法哲学”的理论内涵的理解有所不同,从而导致了其语义的多向性。因此,对其内涵的把握目前仍是书法界理论难题。这里以卞云和先生近年出版的《书法哲学》一书为缘起,试从如下四个方面就 “书法哲学”的理论内涵进行梳理。

一、从知识形态的分类理解“书法哲学”

在艺术学学科研究中,存在“艺术哲学”“艺术美学”“艺术概论”(亦称为艺术理论)等知识分类的提法。这三种理论知识相互联系,又各自相对独立,各有自己的研究侧重点。比如艺术哲学着重研究艺术的本质命题,艺术美学侧重从审美的立场解读艺术活动,而艺术理论则是研究艺术活动的普遍性规律。三者在研究内容上各有侧重点,但同时又有许多交叉的部分。因此,目前学界对这三者的研究对象仍然没有一个明确的区分,人们对许多这类的书名与书之研究内容是否“符合”也采取了一种相对宽容的态度,不同的学者可以按照自我的理解来展开自我的理论知识架构。当然,学术界对这一理论定位的尴尬处境也使一些学者开始对如此分类采取扬弃的态度。尤其是在传统哲学遭到了后现代哲学清算之后,这种分类的提法就逐渐少了,继而以一种更为笼统的说法来涵盖之,即把这三者统称为艺术理论研究。衡之于艺术学,书法学作为艺术学的分支学科,自然也可以存在着这样对应的知识分类的提法,其中可以有书法哲学、书法美学、书法概论之称。在目前的书法界,便有以此三种名称冠名的著作,然其研究范围多相互混淆,不如艺术学学科中的分类来得相对独立和明晰。

书法哲学应当主要研究书法艺术本体论,即探讨书法艺术的本质等核心内容。由此,“书法哲学”研究的核心对象就是解决书法是什么的问题。而卞云和的著作《书法哲学》中便主要探讨了书法本体的一般性的内容,向我们展示了书法的本质构成、书法存在的逻辑与发展等问题。而这些学科知识的内容用“书法哲学”的名称来概括之,显然也不无妥帖之处。

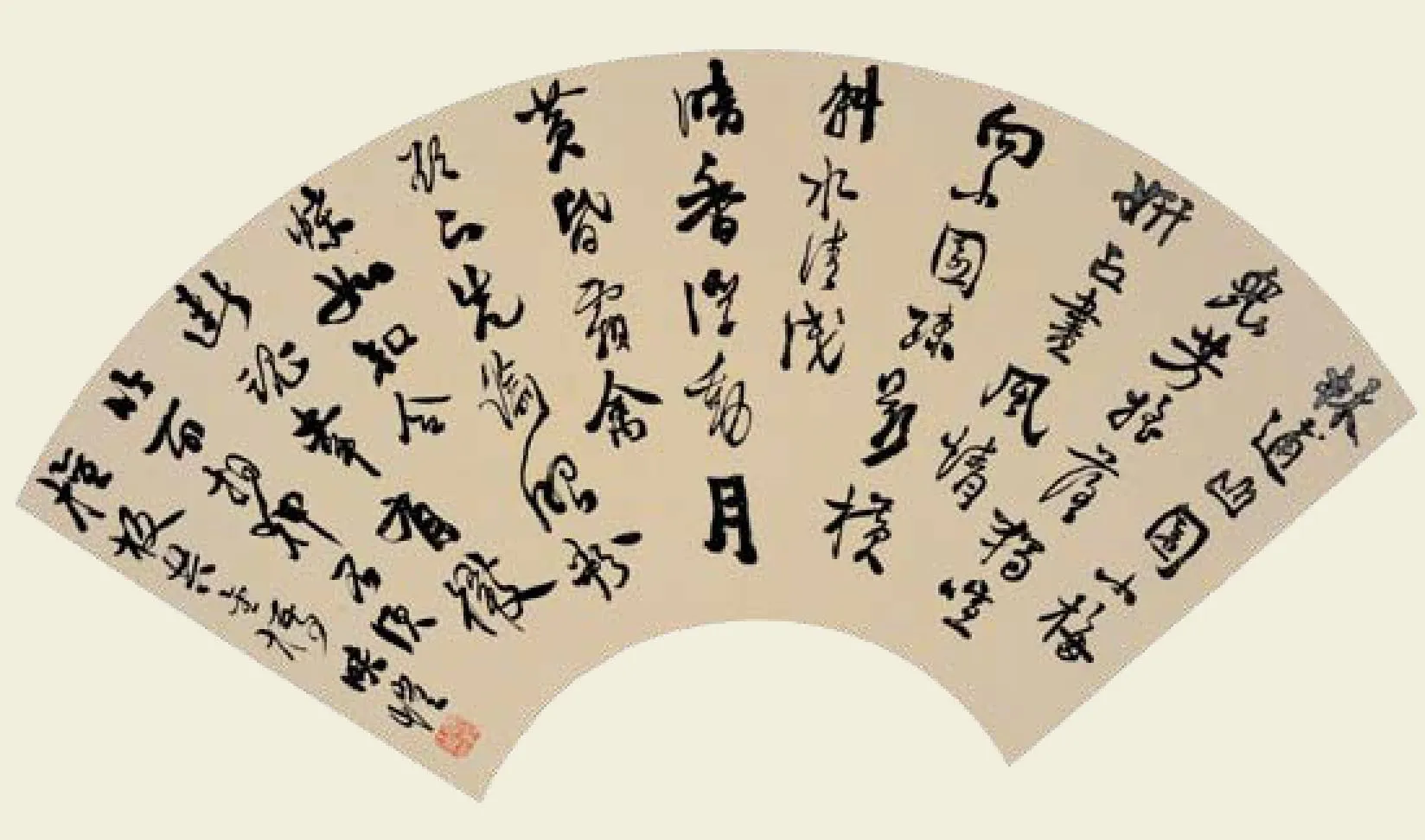

图1 林逋《山园小梅》

二、从书法存在的性质看“书法哲学”

中国书法作为东方艺术,是东方哲学精神和审美精神的象征。熊秉明曾经把中国书法看作是中国文化核心的核心。而中国文化的核心是哲学,显然它能代表中国哲学的文化特性。美学大师宗白华先生、林语堂先生等先贤都认为中国书法能为其他艺术提供美学基础,是中国美学精神的代表。以此看来,书法是能充分代表中国美学精神的事物。而书法理论家蒋彝认为中国书法源于“一线”,一线与石涛所言的“一画”同,它们近乎“道”,所以中国书法是“道”律动的表现,是道化的结果。它能体现中国哲学“道”的精神。当代学者姜澄清在《中国书法思想史》中认为书法艺术依托于汉字,而文字源于卦象,卦象为周易哲学之表征,所以中国书法能充分体现中国朴素的辩证主义哲学精神。当代学者王岳川教授用“目击道存、无言独化”来阐释书法的审美感知体验,也表明了书法为“载道”之艺术,它能深刻地反映出宇宙万有的普遍性和规律性。而“道”的研究也就是“哲学”的研究。如是,用“书法哲学”来表述关于书法“道”的研究,则颇为允当。此外,书法中存在的诸多形式规律,本身也是宇宙自然美的体现,它与宇宙自然有着同构关系。先人在与自然的交往过程中,仰观俯察,近取诸身,远取诸物,把宇宙自然中的“象”的形式规律凝结在书法汉字的构造法则中。如图1,作品线条书写过程中的藏与露、大与小、粗与细、行与留等,结构布白中的向背、俯仰、开合、伸缩、聚散、穿插与避让等,都是自然形式规律的表现,这种规律既感性直观又抽象,当它与创作主体的人格、情感、审美理想等相结合的时候,就表现出无限变化的美感和认知上的神秘感。

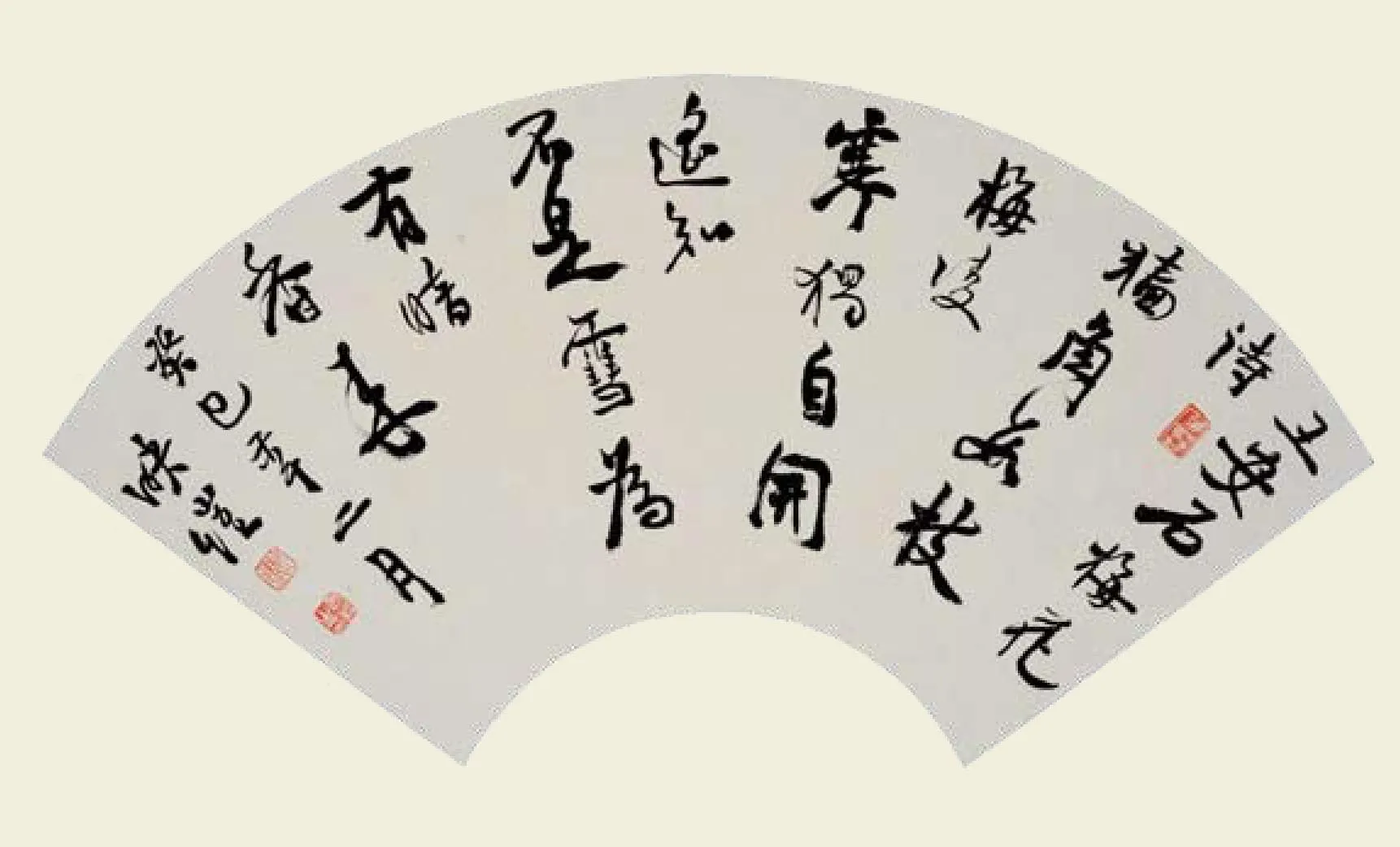

图2 王安石《梅花》

三、从“哲学的精神”看“书法哲学”

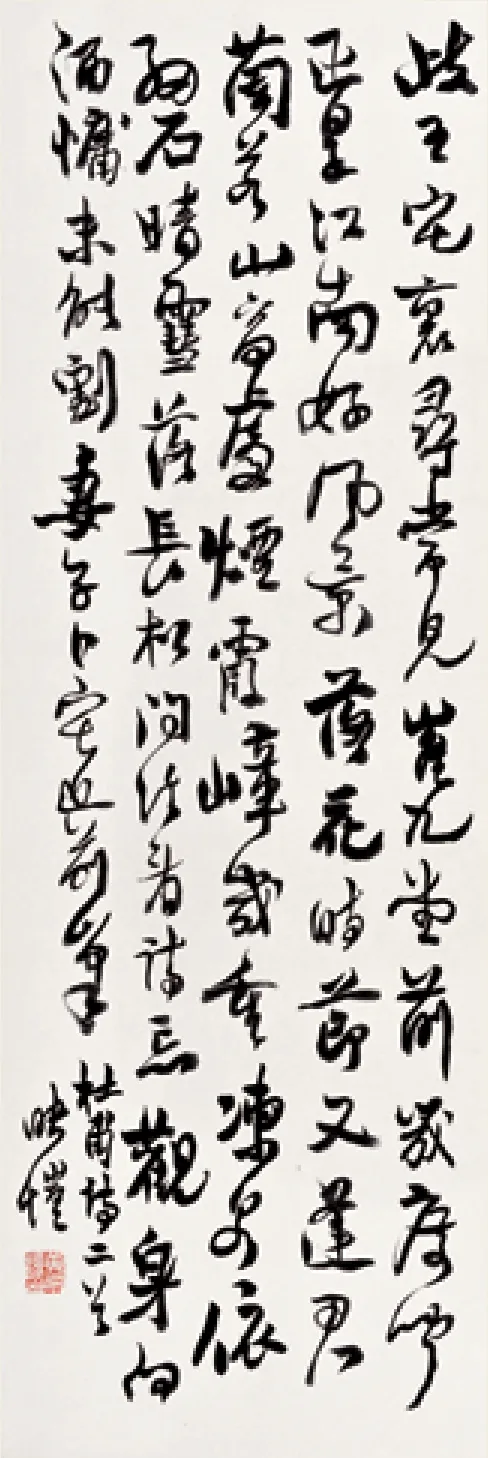

既然要用“哲学”来看待书法,自然就离不开对哲学精神的认识。对于哲学的理解,在当前学界,有不同的方式。既可以从哲学的研究对象和功能描述的立场上来理解哲学,当然也可以从方法论和哲学精神的立场理解哲学。如果从后者这个角度上看,哲学的精神就是“爱智”,即通过概念和范畴来认识事物的普遍性和必然性,通过理性对问题进行不断追问、反思和批判,继而使问题得到不断地唤醒、揭示和超越。因此“书法哲学”某种程度上可以理解为看待书法的一种思维方法。在书法理论研究中,真正具有哲学意味的书法理论著作,为数不多。其中,上世纪80年代末叶秀山所著的《书法美学引论》一书,颇具哲学意味。叶先生长期研究西方哲学,在当代哲学界有着广泛的影响。他对哲学的认识非常深刻。站在哲学的立场看待书法,其关于书法美学的讨论自然也充满了浓郁的哲学色彩。该书中,叶先生以哲学为方法论,从存在主义、现象学等视角去解读书法美的存在及意义,为当时的书坛学界开启了一个理解书法的新视角。卞云和的这本著作,某种程度上说,也是站在开放性的立场上去解读“哲学”,用哲学的方法去观照研究对象,在反思、追问中揭示书法存在的真相。在他的著作中,我们不难看出作者的哲学素养和理性高度。作者从书法艺术中抽取了许多组对立的范畴或关系对书法进行概括,并在这些对立的范畴中看到它们在书法艺术理论架构中的逻辑组织作用,阐明它们的历史和辩证运动。如图2、图3,作者把中国书法的存在概括为对应的一些基本问题:草体和正体的问题、碑和帖的问题、规范性和随意性问题、书法文化地理上的黄河流域与长江流域问题、书法风格上的书卷气与金石气问题等等。它们相互联系,在对立矛盾中运动发展。所以,读卞云和的《书法哲学》著作,我们可以感受到这些概括在整个理论架构之中纲举目张、高屋建瓴之作用,也可以感受到作者对这些问题辩诘、驳难的哲学思维特性,继而领悟到作者致思和批判的深刻性。正如翟万益在为该书所作的序言中提到的那样,著作体现出论述的深刻性和广度。卞云和在《书法哲学》后记中这样说:“哲学就是认识和思考,是对世界上任何点的究根问底、对人和相互关系以及相互关系变化规律的解密。”卞先生的这本理论著作体现出了这种哲学致思的本性,用哲学研究的方法和精神来为书法解密,引导我们从哲学精神的高度上把握书法的理论命题。

图3 杜甫诗二首

四、从书法的原问题把握“书法哲学”

站在传统哲学的认识前提下,从研究对象上哲学必然离不开对本体的研究,对于书法而言,则必然离不开对书法本体的研究,即探讨“书法为何、书法是什么”的问题,此便成为了“书法哲学”的题中之义。如果对此问题不作回答,则显然是构不成所谓的“哲学”,而卞云和的《书法哲学》显然亦把这个问题放在了最主要的位置。总之,关于“书法哲学”的理解是可以有多种视角的,就哲学的反思本性而言,“书法哲学”这个命名已经内在地包含了其开放性的内涵。“书法哲学”反映了宇宙的哲学之道,同时,要对它进行深刻的认知,同样也离不开哲学方法论的指导,离不开对书法哲学所研究的基本问题的探讨,所以,它既可以是一个研究对象,也是一种研究方法,同时也是一种研究精神。因此,只有在语用中,以开放性的视野观照“书法哲学”,才能更好地理解“书法哲学”一词的内涵。卞云和先生的这本著作也给了我们这种启示。