作曲家斯特拉文斯基

关于“经典”(classic)的探讨是当下文艺理论界的热门话题,尤其是文学与艺术社会学领域已为这一研究提出不少有价值的理论与观念,对我们思考音乐经典及经典化问题有重要的启发意义。就“经典”的定义来说,意大利作家卡尔维诺在《为什么读经典》中提出,经典就是“那些你经常听人家说‘我正在重读……’而不是‘我正在读……’的作品”。同理,音乐经典也正是那些历经时间考验,被一代代爱乐者反复聆听和诠释,从而彰显出持久生命力的作品。在西方音乐领域,与“经典”类似的表述还有“保留曲目”( repertoire,最常用)、“音乐杰作”(masterpiece)、“博物馆作品”(museum piece)等称谓,基本只限于“艺术音乐”或“严肃音乐”的范畴。自巴赫、亨德尔两位巴洛克晚期的音乐大师开始,经维也纳古典乐派至19世纪多位浪漫主义 “天才”的杰作,共同构成了西方音乐经典曲库的主体部分。

与文学和视觉艺术经典一样,音乐作品经典地位的确认也不是自然天成的,而是经历了或长或短的“经典化”过程,像巴赫的《马太受难乐》(1727)就为之等候了上百年的时间。音乐经典在19世纪中叶之后逐步占据音乐厅,将音乐厅转变为主要上演保留曲目的“音乐博物馆”。与艺术博物馆相似,音乐厅背后所遵循的也是“审美自律性”(aesthetic autonomy)的原则,“即艺术音乐应该以自足的权利供聆听鉴赏,而不是在一个占据支配地位的非音乐过程中服务于某种功能。”“音乐博物馆”的长期存在,对整个音乐世界产生深远影响。它将不符合其审美标准的低劣之作、民间音乐、流行音乐、实验音乐排斥在外,又通过一系列谨而慎之的遴选过程,将更早(如文艺复兴时期)或更晚(如20世纪)的经典作品收纳其中,斯特拉文斯基的《春之祭》(1913)就是少数被音乐厅“收藏”的现代音乐经典之一。影响音乐经典建构的因素非常复杂,常常既有艺术的、审美的,也有文化的、历史的。那么,《春之祭》究竟具有哪些“经典性”?又经历了怎样的“经典化”历程?这正是本文将要讨论的问题。

一、《春之祭》的音乐原创性

从艺术与审美的角度来说,“原创性”是一切经典作品的首要特征,也是遴选经典的首要条件。美国学者哈罗德·布鲁姆在维护经典之权威的著作《西方正典》中提出:“任何一部要与传统做必胜的竞赛并加入经典的作品,首先应该具有原创魅力。”将原创性作为西方音乐历史书写中支配性的美学前提屡屡遭遇质疑,因为它压根不适用于18世纪之前的以功能性为主导的音乐写作。但就19世纪以来形成的经典概念来说,原创性无疑有着根本的意义。面对前辈大师留下的经典范例及其神圣权威,新一代艺术家总要面临布鲁姆所说的“影响的焦虑”,他认为,能否摆脱前代大师的创作模式并彰显自身的独创性,既是天才与庸才的根本区别,也是形成新的经典的必要条件。作为芭蕾舞剧的《春之祭》,其原创性的体现是全方位的。第一次观看这部舞剧的观众,无论从哪一个角度——音乐、舞蹈、情节、服装、布景——都能感受到它突兀的新意。有趣的是,这部作品背后的艺术统帅剧院经理佳吉列夫,在其艺术执导中遵循着严格的等级制度:“第一是音乐,第二是编舞,也就是翻译成动作的音乐,第三是布景和服装,当然前提是与音乐相适合。而脚本,也就是情节则是次要的。”这样的等级安排让斯特拉文斯基的音乐主导了整部舞剧的基调和气氛,即便是脱离舞台而采用音乐会的形式,似乎也不影响其音乐的完整性与表现力。

在《春之祭》的音乐中,最具“革命性”的姿态首先体现在节奏上。在它之前持续数百年的艺术音乐创作中,占据主导地位的表现要素是音高。以音高为基础的旋律历来是情感的载体、创作的核心;由音高组成的主题动机与调性和声,更是支撑作品整体架构的基本手段。但《春之祭》却彻底推翻音高的统治,将节奏从机械单一的传统律动中解放出来,并赋予其近乎主题的地位和功能。乐曲中的旋律、和声、调性、织体、力度、速度等因素均以节奏的表现为核心,使音乐以前所未有的狂暴和粗野直穿耳膜、撞击心灵。《春之祭》在此挑战的不仅是前代作曲家的经典范例,还有1913年5月29日参与此作首演的艺术家与听众。早已习惯欣赏优雅音乐与高贵舞姿的巴黎观众,在舞剧一开场就出现骚动,人群中逐渐爆发的噪音几乎淹没了整个乐队。据斯特拉文斯基本人回忆,指挥家蒙特“像鳄鱼那样不急不躁”,坚持将乐曲演奏到最后;舞剧编导尼金斯基站在侧幕的一张椅子上,大声叫喊着数字以指挥舞蹈的进行;佳吉列夫“忽开忽关地操纵演出大厅的灯光”,希望以此平息混乱;而作曲家自己则怒气冲冲地站在尼金斯基背后,一直到演出结束。

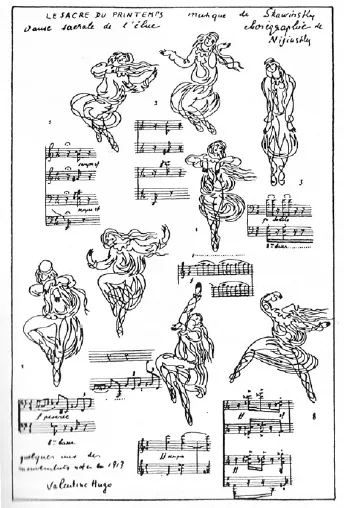

1913年《春之祭》 手稿

斯特拉文斯基主要通过以下几种方式实现其对节奏的革命:一、在看似常规的节奏模式中采用不规则的重音移位;二、在正常的节奏进行中临时附加音符;三、让两种不同时值的节拍同时进行,造成节奏的纵向错位;四、异常频繁地变换节拍,在某些段落中甚至达到一小节一换的程度。除了单纯的节奏节拍,《春之祭》的节奏表现力还离不开其他要素的辅助与烘托,如持续强劲的力度,固执反复的音型,刺耳不协和的和声等。所有这些处理方式彻底改变了传统的节奏律动,使《春之祭》充盈着一种原始粗犷的自然力量,像是直接从地底深处升腾出来的。这种力量既洋溢着生命,又昭示着死亡,被选少女的献祭象征着远古人类与自然、与土地的浑融一体。斯特拉文斯基曾在一封书信中谈及这部作品,他说:“我的作品传达了人类与地球的、人的生命与土地的紧密联系的感情,我尝试通过强劲的节奏来达到这一点。这个少女必须自始至终在舞蹈。我不允许她有一小节静止。”

当然,《春之祭》对传统的反叛并不仅仅局限于节奏。为了与德奥浪漫主义音乐划清界限,斯特拉文斯基极力控制弦乐的抒情性,避免由它演奏长线条的旋律,因为弦乐所特有的抒情特质很难抹去浪漫主义的色彩。这种做法在斯特拉文斯基后来的创作中始终存在。《春之祭》唯一长线条的主题出现在序奏开头,这段出自立陶宛的民间曲调是由巴松管独奏的,对于这件低音木管乐器来说,这个主题的音高远远超出它的正常音区。与弦乐地位的下降相反,铜管乐与打击乐因着粗野气氛与节奏表现的需要而获得巨大的表现力。在作品的多处段落,作曲家甚至将弦乐和管乐均变成节奏性乐器,例如《春天的预兆》开头,像是击鼓蹬足的猛烈节奏主要是由弦乐在低音区演奏的;在《大地之舞》与《当选少女的祭献舞》中,音乐的所有表现要素都被卷入节奏的狂啸中,乐器音色与旋律的个性均被抹杀,整个乐队变成一个巨大的打击乐组。

《春之祭》的原创性是独一无二的,它比此前两部芭蕾舞剧《火鸟》与《彼得鲁什卡》更加远离“五人团”代表的俄罗斯民族主义。其音乐语言的个性化如此突出,使得其后的作曲家难以仿效它的风格,因为哪怕只有数小节的模仿,也会立刻浮现《春之祭》的影子,甚至包括斯特拉文斯基自己也极力避免自我重复。面对这样一部特立独行的作品,音乐评论家很难找到一个合适的术语来表述它的风格,于是乎再一次把求助的目光投向视觉艺术领域,并从那里再度借来一个时髦词汇——原始主义。

二、《春之祭》的传统继承性

对《春之祭》的反应与评价在不同时期有不同的倾向。在首演的大骚乱中,支持者与反对者尽管持相互冲突的立场,但他们所关注的都是作品的“新”。反对者谴责它粗暴践踏了传统,支持者则赞赏它包含了自由与新奇。在首演之后的第二年(1914),《春之祭》以音乐会形式再度演出于巴黎,作曲家认为这是一次辉煌的平反。据说音乐结束之后,青年观众高呼着斯特拉文斯基的名字,将他抬到大街上接受人们的祝贺。在意大利,未来主义者们还在街道游行中打出这样的标语:打倒瓦格纳,斯特拉文斯基万岁!可见,在《春之祭》问世之初,最吸引观众目光的主要是它的革命性与现代性。但事隔六七十年之后,这一倾向明显发生了改变。美国音乐学家汉森在其著述中将《春之祭》定位于“过去时代的东西——一个属于晚期浪漫派的作品”。尽管笔者并不完全赞同他的说法,但他重新审视《春之祭》之“旧”的倾向却值得我们思考。其实,对《春之祭》的评价有如此大的转向并不奇怪,与斯特拉文斯基同处现代主义第一阶段的作曲家,如理查德·施特劳斯、勋伯格、贝尔格的作品,同样经历过这一转向。奥地利作曲家勋伯格对调性音乐的突破和十二音体系的开创,在20世纪初期有着毋庸置疑的先锋性,他的1908年之后的作品,也屡屡在首演中遭遇骚乱。但就在勋伯格刚刚去世(1951)之后,属于现代主义第二阶段的法国作曲家布列兹就发表了一篇评论,标题为《勋伯格死了》(1952),这篇看似颂扬性的讣告,实则是宣告与勋伯格所代表的传统决裂。尽管这篇评论缺乏理性的批评意识,但勋伯格与古典音乐传统的紧密关联却首次得到强调。就《春之祭》来说,站在整整一百年后的今天,当我们看过20世纪花样翻新、无奇不有的现代音乐图景之后,再来“俯瞰的凝视”这部作品,不难发现它与古典传统有着千丝万缕的联系。

不妨先将《春之祭》与20世纪其它的先锋派音乐做个比较:与鲁索罗的噪音音乐相比,《春之祭》的音响虽然有些 “粗糙”,但仍属乐音体系;与哈巴的微分音音乐相比,它仍然循用十二平均律的全音半音体系;与布列兹的整体序列音乐相比,它显然不追求如此全面的理性控制;与约翰·凯奇的偶然音乐相比,它对乐谱和演奏者有更严格细致的要求;与施托克豪森的电子音乐相比,它仍在使用传统的管弦乐队;与美国的简约派音乐相比,它对技术复杂性的追求似乎不遗余力。通过这一系列比较,《春之祭》在问世之初所显露的叛逆与革新就不再那么令人惊奇,而与古典音乐传统的承继关系却越来越凸显出来。如果进一步对音乐本体做细部分析,还会发现更多的传统特征:如乐思或动机的反复与贯穿;对传统三部曲式、回旋曲式的运用;间或出现的民歌风格的主题旋律;虽现多调性但尚未脱离调性的范畴;等等。除此之外,汉森将《春之祭》归为“晚期浪漫主义”主要参照了它的三个特点:一、音乐语言的复杂化;二、与文学、戏剧等姊妹艺术的合作;三、技法的创新服务于特定内容的需要。他认为《春之祭》在这些方面明显延续了19世纪音乐的传统。

美国音乐学家伯克霍尔德曾专门论及20世纪的“博物馆作品”,《春之祭》亦列其中。他提出,尽管20世纪音乐表面看来纷繁复杂,不存在风格一致的趋向,但其中依然存在着一个“历史主义主流”(the historicist mainstream)。这个主流从勃拉姆斯的时代延续至今,其特征就是创造性地延续传统,对其既有效仿又有突破。像理查德·施特劳斯、新维也纳乐派、斯特拉文斯基、巴托克等作曲家,他们的创作多以巴赫、莫扎特、贝多芬等德奥古典大师为典范,其共有的特征就是“追求永恒价值、专业技巧、鲜明的个人风格,及与古典传统的紧密联系。”这是他们的作品被音乐厅遴选为保留曲目的根本原因。同理,那些一味标新立异的实验派音乐,尽管有着绝对的原创性,但因无视对古典音乐传统的承继,因而注定与“音乐博物馆”无缘。

三、《春之祭》的声誉构建与经典化历程

《春之祭》除了音乐自身所具有的经典特性外,在其经典化的历程中,还受到音乐之外的多种因素的推动,这其中,声誉就是一个至关重要的因素。音乐社会学家威廉·韦伯曾经提出,音乐中“古典”经典的确认及其被合法化为高雅艺术的现象并不是自然天成的,而是通过大量音乐出版商、印刷者、经纪人、音乐会促进者、教育主办者、教师和音乐家本人的积极活动而促成的。也就是说,音乐作品的声誉很少只是与音乐本身有关,在《春之祭》的声誉构建中,这个基本由精英组成的群体起着不可忽视的作用。

1913年《春之祭》首演剧照

首先要提及的是佳吉列夫,他是斯特拉文斯基人生中的“伯乐”,也是一位杰出的艺术活动家、评论家和经纪人。奠定斯特拉文斯基大师声誉的三部经典舞剧——《火鸟》、《彼得鲁什卡》、《春之祭》——以及1929年之前的许多芭蕾舞作品都是在他的组织和指导下完成的。佳吉列夫以其对现代艺术的敏锐感受与鉴别力,将众多出类拔萃的“先锋派”艺术家聚在一起并促成他们的合作。用今天的话语来说,这是一种“强强联合”的艺术策略,不仅直接影响创作的风格与水准,还为作品的推出制造一种“品牌”效应。与这些杰出的舞蹈家、画家、剧作家的长期合作,使斯特拉文斯基寻求革新的愿望不断受到激励,同时也为年轻的他带来不小的声誉。就《春之祭》而言,除了音乐,尼任斯基的编舞和廖里赫的美工同样极富原创性,这部芭蕾舞剧在首演时产生的巨大冲击力,是由这些艺术家合力创造的。

评论家、学者、教师对《春之祭》的关注,同样参与了它的经典化历程。德国哲学家阿多诺曾在《新音乐哲学》一书中收入两篇文章:《勋伯格与进步》、《斯特拉文斯基与退步》,直截了当地将20世纪的两位音乐革新家对立起来,并对斯特拉文斯基的音乐作出不太公允的批判。针对《春之祭》这部作品,阿多诺承认它在音乐语言和技法上有许多大胆的“革命”,但对其中的思想倾向却大加鞭挞。他认为,把一位无辜的少女送上祭坛是对人性的一种残暴的摧残,“音乐在面对这种疯狂的、神经错乱的凶杀仪式时,只是一种令人恐惧的、震撼的声音,而似乎并没有悲痛的表现。”阿多诺以单一的社会学标准来论断《春之祭》的艺术价值,结论明显缺乏说服力。但是,阿多诺作为20世纪影响最大的哲学家之一,他对斯特拉文斯基和《春之祭》的遴选与批评本身就带着一定的价值判断,即便是以否定或批判的方式,也同样为作品带来了声誉。

此外,通常来说,成功的首演可以为一部作品带来声誉。但《春之祭》似乎恰恰相反,它的声誉一定程度上得益于首演的失败,得益于骚乱的丑闻。笔者以为,这一看似荒谬的现象正是那个时代的风潮使然。20世纪初西方艺术领域正处于传统向现代的转型时期,艺术与社会均需要革新与叛逆的精神。因此从某种意义上来说,遭遇丑闻就标志着叛逆。斯特拉文斯基和佳吉列夫都在这场丑闻中看到了它的宣传作用,以至于有更多的自信和气度面对保守派的攻击。在歌剧《夜莺》(1914)首演时,斯特拉文斯基甚至说出这样的话,“首演只要没有引起骚动就不能算作成功!”布鲁姆曾经抨击过一些“学术激进派”,因为他们主张“跻身经典的作品是由成功的广告和宣传捧出来的。”这种主张尽管夸大、极端,但在经典作品的建构过程中,不能说宣传完全不起作用。在《春之祭》首演百年之际,世界各地对这部作品的重新排演和纪念同样是一种宣传,并将为《春之祭》带来更广泛持久的声誉。

尽管经典的意识与建构是历史的产物,但人们对经典的认同和喜爱却常常是超越历史的。莎士比亚在文学世界之所有有不可撼动的经典地位,是因为一代代读者都能在莎士比亚的戏剧人物中看到自己的幻想和伤悲。同样,《春之祭》之所以有着持久的艺术魅力,是因为在我们心底某个神秘的角落,始终存留着先祖遗传下来的对自然和神圣的敬畏。尽管这一亘古的记忆,在人类狂妄征服自然的过程中渐渐被遗忘,但斯特拉文斯基用狂野的节奏和音响将之唤醒,让我们在迷醉的状态中向大地和春天顶礼膜拜。

注释:

[1] 伊塔诺·卡尔维诺:《为什么读经典》,黄灿然、李桂蜜译,译林出版社2006年版,第1-3页。

[2] J. Peter Burkholder:Museum Pieces: The Historicist Mainstream in Music of the Last Hundred Years,The Journal of Musicology,Vol. 2, No. 2 (Spring, 1983).

[3] 卡尔·达尔豪斯:《音乐史学原理》,杨燕迪译,上海音乐学院出版社2006年版,第216页。

[4] 哈罗德·布鲁姆:《西方正典:伟大作家与不朽作品》,江宁康译,译林出版社2005年版,第5页。

[5] 哈罗德·布鲁姆:《影响的焦虑》,徐文博译,江苏教育出版社2006年版。

[6] 沃尔夫冈·多姆灵:《斯特拉文斯基》,俞人豪译,人民音乐出版社2003年版,第23页。

[7] 罗伯特·克拉夫特:《斯特拉文斯基访谈录》,李毓榛等译,东方出版社2004年版,第98、216、217页。

[8] 同[6],第44页。

[9] 彼得·斯·汉森:《20世纪音乐概论》,孟宪福译,人民音乐出版社1986年版,第55页。

[10]斯塔罗宾斯基:《波佩的面纱》,转引自乔治·布莱《批评意识》,郭宏安译,百花洲文艺出版社,1997年版,第235页。

[11]“新维也纳乐派”主要是指勋伯格、贝尔格、韦伯恩三位奥地利作曲家。

[12]J. Peter Burkholder:Museum Pieces: The Historicist Mainstream in Music of the Last Hundred Years,The Journal of Musicology,Vol. 2, No. 2 (Spring, 1983), p.132.

[13]彼得·约翰·马丁:《音乐与社会学观察:艺术世界与文化产品》,柯杨译,北京:中央音乐学院出版社2011年版,第134页。

[14]转引自于润洋:《现代西方音乐哲学导论》,湖南教育出版社2000年版,第401页。