一部作品爲何而作,經歷過如何的創作過程,作品完成後又産生了如何的影響,這些疑問往往能在作品的序跋中找到答案。作者或自撰文置於卷首,或托他人代作,此爲序。序也作“叙”,或稱“引”,又云序文、序言、引言、引文等等,是説明書籍著述或出版宗旨、編輯體例和作者情况的文章,也包括對作家及其作品的評論,對有關問題的研究闡發等等。序一般置於書籍或文章之前,自作者曰自序,代作者曰他序,亦稱代序。若是一部收納了若干著作的集子,可能還會有總序之類。與之相對,置於書後的此類文章就稱爲“跋”,或也叫“後序”。

《江湖風月集》是宋末元初成書的一部禪宗詩偈選集,在國内已經散佚,如今只在日本尚存一些寫本、刻本。在《江湖風月集》的衆多傳本之中,流傳最廣的當屬略注本系列。略注本全稱《江湖風月集略注》,在流傳過程中又分别衍生出《新編江湖風月集略注》和《江湖風月集略注取舍》等不同版本。不過,在筆者收集到的《略注》本系列寫本和刊本之中,大都只有跋,没有序,唯有岩崎文庫藏天正舊鈔本《新編江湖風月集略注》上、下兩卷前附有“石溪銀序”。“石溪銀”三字左書專有名號標示,其意費解,先以考之。

一、 關於“石溪銀序”

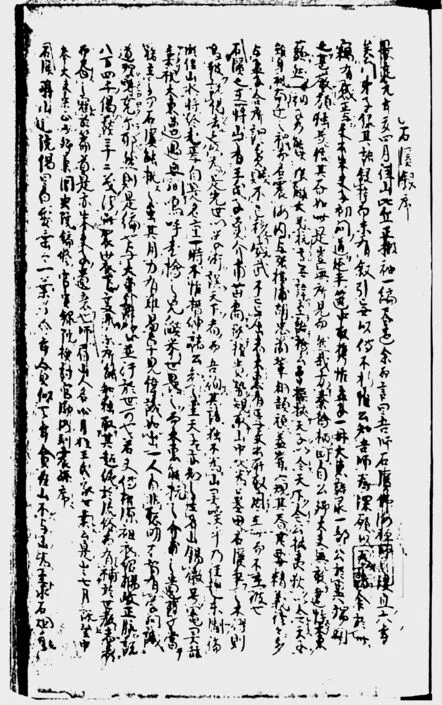

岩崎文庫本《新編江湖風月集略注》(以下簡稱《略注》)的序言出自《石溪心月禪師語録》卷一,爲渤海劉震孫所作。該序主要介紹了石溪心月禪師及其弟子編撰語録的事蹟,當中亦涉及大慧宗杲禪師雜事若干。那麽,此處“石溪銀序”的“銀”字究竟該作何解?便是本文首先要考釋的問題。圖一是從岩崎文庫鈔本中截取出的“石溪銀”字樣,這三個字左側,加有專名號“|”。許逸民《古籍整理釋例》對專名號的使用方法作如下説明。所謂專名號,是用以“表示人名、地名、朝代名、民族名、國名等。凡字號、封諡、尊稱等意在專指者,一律標專名號”。此處“石溪銀”三字就使用了專名號“|”,與岩崎文庫藏《略注》鈔本中其他表示地名、人名的符號標示方法一致,而該鈔本中出現的《楞嚴經》《史記》等典籍書目名稱均使用“‖”作爲書名號的標示。據此,這裏的“石溪銀”字樣可能是一個專有名詞。

圖一

經查,石溪心月禪師,南宋臨濟僧,徑山寺第三十六代十方住持,别稱徑山心月、徑山月、傳衣石溪、佛海禪師、石溪月,俗姓王,四川眉山人,家世業儒,臨濟宗松源派掩室善開法嗣,爲臨濟宗十七世。

心月禪師於建康府報恩禪寺出家,後住建康府能仁禪寺。宋理宗嘉熙二年(1238),住持建康府太平興國禪寺,後遷平江府雲岩禪寺。淳佑六年(1246)住持臨安府靈隱寺。淳佑十年奉召住持臨安府徑山興聖萬壽禪寺,其間受敕賜“佛海禪師”封號以及宋理宗所書“傳衣石溪”四字。寶佑四年(1256)圓寂於徑山。留有《石溪心月禪師語録》三卷、《石溪心月禪師雜録》一卷。

據此,石溪心月禪師並無任何與“銀”字相關的名號,故此處的“石溪銀”就頗爲費解。又岩崎文庫《略注》鈔本後所附天秀道人跋曰:

予在大元時,到處叢林往往討看,終不見得其真本了也。况是流入東海,今將百年,抄寫何只五十展轉而已乎?刁刀相誤,魚魯參差,以至傳説傅説,操摻金銀之謬,無所攷覈。

據上所言,天秀道人曾爲入元僧,在元時“到處叢林往往討看,終不見得其真本也”。而《江湖風月集》“流入東海,今將百年”,經過多次的輾轉抄寫,已非昔日面貌。在文字錯訛方面就産生了如“刁刀相誤,魚魯參差,以至傳説傳説,操摻金銀之謬”的問題。依據這裏提供的綫索,在寫本書寫和轉抄過程中,會出現“金銀之謬”的錯誤,據此,這裏的“銀”字亦有可能是“金”字之訛。但若是“金”字,“石溪金”從意思上仍然講不通,亦無法與石溪心月禪師生平及其著述建立任何聯繫。又據芳澤譯注本注釋,刊行本《略注》“金銀”作“銀根”,也就是説,亦有可能“銀”爲“根”字。但與“金”相同,即便换成“根”字,意思上依然講不通。

排除了“金”字之訛,加上石溪心月禪師又無與“根”“銀”字相關的任何名號,所以只能從“石溪銀”三字下方的“序”字入手考察。既然是“序”,上面“石溪銀”三字應該是一部著作,但因爲抄手的疏忽,這裏並未使用與後面相一致的書名號標示“‖”。經查,在現存古籍中,並無任何名爲《石溪銀》或《石溪根》的著作。通過將鈔本中的序文與三卷本的《石溪心月禪師語録序》對照,其内容基本一致。據此,這裏的“石溪銀序”四字,應該是《石溪心月禪師語録序》的略稱,而石溪佛海禪師的該語録又名《石溪和尚語録》《佛海禪師語録》《石溪録》,收入《續藏經》第一輯第二編第二十八套。據此可以斷定,這裏的“石溪銀”三字,實際應該是《石溪心月禪師語録》的别稱《石溪録》,“銀”字應是“録”字,由於字形相似而訛。

綜上,由於寫本符號標示不統一和書寫方式兩方面的問題,造成了此處“石溪銀序”的釋讀困難。通過對比字形、查找出典,便可還原其真實面貌,作出正確的釋讀。解決了這個問題,接下來對該序作者及所涉及的其他相關問題加以考釋。

二、 《石溪録序》的意義

搞清了《石溪録》的錯訛問題,接下來對岩崎文庫本《略注》爲何擇取《石溪録序》作爲該鈔本之序加以考釋。芳澤勝弘《江湖風月集譯注》一書使用了聖澤院藏東陽本和太雅本《新編江湖風月集略注》,限於條件,筆者暫時未曾過目上述兩個寫本,芳澤勝弘書末對《略注》本的五篇跋文作了詳細的注解分析,但却没有任何與《石溪録序》相關的内容。由此可見,在略注類寫本中,應該只有岩崎文庫藏本有此序文。依據岩崎文庫本《略注》的作者題名和解題可知,該鈔本之底本應該是天秀道人所作注本,至於該底本是天秀道人親筆本還是另外的轉抄本,此處則不好判斷。但與其他略注類寫本不同,該鈔本前附有《石溪録序》,因此便有以下三種可能:

一、 天秀道人最初的注本亦有《石溪録序》,岩崎文庫所藏的這個鈔本沿襲了天秀最初注本而來,因此保留了《石溪録序》。

二、 依據岩崎文庫鈔本和其他略注類注本後面所附東陽英朝的跋文可知,東陽對天秀道人的注本頗爲不滿,認爲“天秀老人夫何人哉?胡揮亂鑿,不見本據者夥矣。”岩崎文庫藏本乃是天秀道人注本和東陽英朝删減本的融合産物。由於東陽認爲天秀道人“胡揮亂鑿”,故將附有的《石溪録序》並其他過度穿鑿的内容删除,並在後面作跋記之,可能抄手既閲讀過天秀道人之注本,又讀過東陽英朝之注本,他可能認爲天秀道人注本的《石溪録序》意義非凡,值得保留。這才抄寫了一份有既有《石溪録序》,又有東陽叟跋文的鈔本。

三、 岩崎文庫本既非沿襲自天秀道人注本,亦非東陽叟之删減版本,此處的《石溪録序》乃是抄手有意爲之,但當時具體情形,筆者只能推測如下: 或許他發現了《石溪録序》在内容方面與《江湖風月集》的關係,亦或許該序文能解釋《江湖風月集》東傳的經過,故此才將《石溪録序》抄録在前,就其緣由,筆者在下文中會依據序文具體内容詳細分析。

關於岩崎文庫《略注》本的抄手,現在唯一可以提供基本信息的便是該鈔本《石溪録序》首兩列“師之没”和“爲請”六字上1.5 cm×1.5 cm大小的押印“江風山月莊”(圖二,爲便於查看,押印外大框爲筆者所加)。另外,該鈔本卷上正文首頁右上和卷下末頁均有5.0 cm×5.0 cm大小“乾德”字樣印記(圖三)。依據《日本藏書印鑒》一書所收日本歷代著名藏書家和各藏書機構的印章來看,並未收録上述兩幅印鑒,筆者推測其並非名家,故此處想通過印章獲得抄手的信息,相對難度較大,暫且存疑。

圖二

圖三

關於抄寫時間,鈔本最後一頁有書寫識語云“惟時天正龍集柔兆閹茂小春拾陸日向南窗下”,此處的“天正”是日本當時的年號,指1573年至1593年這二十年。“龍集”在漢語中猶言歲次,一般加在甲子紀年之前。如王莽《銅權銘》:“歲在太梁,龍集戊辰。”張説《故洛陽尉贈朝散大夫馬府君碑》:“今龍集戊申,將返葬故國。”錢謙益《張昭子墓誌銘》:“有明崇禎,龍集癸未,葬張昭子於梁水之原。”後面的“柔兆”意指“丙”。古代歲星紀年法用歲陽和歲陰相配合以紀年。《淮南子·天文訓》:“民食三升,辰在丙曰柔兆。”高誘注:“在丙,萬物皆生枝布葉,故曰柔兆也。”《爾雅·釋天》:“(太歲)在丙曰柔兆。”又“閹茂”是地支中戌的别稱。《淮南子·天文訓》:“太陰在戌,歲名曰閹茂。” 唐·賈曾《餞張尚書赴朔方序》:“閹茂次年,仲夏貞閏,拜手東洛 ,馳軺北闕。” 清魏源《皇朝經世文編叙》:“則鰓理於邵陽魏君默深,告成於道光六年柔兆閹茂之仲冬也。”又“小春”者,指農曆十月。所以,該書寫識語就可以簡化並句讀爲“惟時天正,龍集丙戌,十月十六,向南窗下”,由此可知,岩崎文庫本《略注》完成於日本天正十四年陰曆十月十六,即1586年11月26日。

那麽,抄手爲何要將《石溪録序》抄録在此,其目的何在?以下通過對該序文作者及其内容的分析,嘗試考證其緣由。

依據序文末尾署名情况,《石溪録序》的作者乃是宋景定年間的中奉大夫、宗正少卿兼國史院編修官、實録院檢討官渤海劉震孫。關於劉氏生平,由於史料缺乏,只能通過方志、文集等其他途徑予以考證。據鄧建在《南宋文人劉震孫生平考索》一文所述,劉震孫(1197—1268),字長卿(或稱長翁),號朔齋。郡望渤海,祖籍東平,寓居於蜀。曾與劉克莊同朝共職。景定四年正月,與劉克莊在朝論詩。景定五年秋,爲宗正少卿兼中書舍人,作詩犯時忌,被劾去官。《石溪録序》文末題名曰“是歲七月既望,中奉大夫宗正少卿兼國史院編修官實録院檢討官渤海劉震孫”,由此可以推斷,該序作於景定五年,且作序時間至少在是年秋天之前,正是劉震孫擔任宗正少卿之時。秋後,由於其作詩犯忌,便被彈劾去官。劉震孫亦好作詩,曾與劉克莊同朝共職,一起論詩。由此可見,二人關係並不一般,不僅是同僚,亦是詩文之友。依據程章燦《劉克莊年譜》可知,劉克莊生於1187年9月3日,卒於1269年3月3日,初名灼,字潛夫,號後村,福建省莆田人。他比劉震孫大十歲,但二人却幾乎一前一後同時去世。劉克莊初爲靖安主簿,後長期遊幕於江、浙、閩、廣等地,與戴復古一同,是江湖詩派的代表詩人之一。江湖詩派是繼江西詩派、永嘉四靈之後,南宋後期的代表詩歌流派,因書商陳起所刊《江湖集》《江湖前集》《江湖後集》《江湖續集》《中兴江湖集》等詩歌集而得名。國文研《新編江湖風月集略注》江户刊本扉頁内側有一段手寫内容,其文如下:

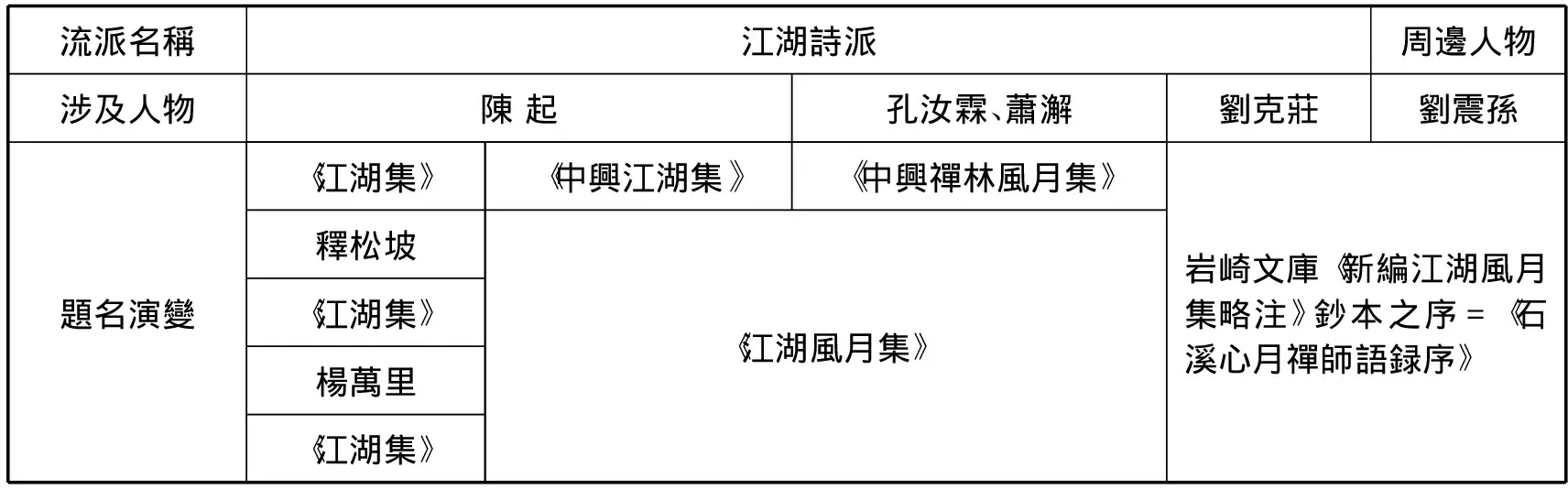

《江湖集》中,不知法嗣生緣者有十七人,頌數二百七十二首,作者七十三人,生緣不詳者二十人也。名《江湖集》者,松坡也。

由上可知,《江湖風月集》又名《江湖集》,此處可視爲《江湖風月集》的略稱,亦或該選集最初之名即爲《江湖集》,這一點在千峰如琬跋文中亦可確定(下文論述)。南宋時期名爲《江湖集》的著作除了上面陳起編撰刊印的那部之外,楊萬里之子長孺爲其父所編《誠齋集》中亦將其早期詩作輯爲《江湖集》。因爲命名之緣故,或可彼此混淆。對《江湖風月集》在中國散佚不存的事實,歷來缺乏考證。究其原因,一方面現存各類寫、刻本均藏於日本,存在獲取不便的困難。另一方面,由於陳起刊印的《江湖集》中收録了諷刺史彌遠的作品,曾一度被禁,成爲禁書。雖然本文討論的禪門詩偈選集《江湖集》成書之時,陳起《江湖集》亦已再度開版。但一度的禁書之名,或可爲《江湖風月集》在中國散佚的緣由。加上當時正處在宋末元初,戰亂頻繁,時局動盪,古籍散佚便是常事。《江湖風月集》成書之前,已有《中興禪林風月集》流行。依據張如安、傅璇琮《日藏稀見漢籍〈中興禪林風月集〉及其文獻價值》一文所考,《中興禪林風月集》編者孔汝霖生平待考,而校正者蕭澥則是晚宋有一定名聲的江湖派詩人。關於這一點,朱剛、陳鈺所著《宋代禪僧詩輯考》則直接認爲編者孔汝霖是宋末江湖詩人。據此可知,無論是編者,還是校正者,《中興禪林風月集》的成書與江湖詩派關係密切。據張、傅兩位先生考證,《中興禪林風月集》具體的成書年應該在1235年之後,比《江湖風月集》早。筆者認爲,從《江湖集》到《江湖風月集》,該詩偈選集題目的由來和演變,明顯受到“江湖詩派”《江湖集》和《中興禪林風月集》兩方面的影響,《江湖風月集》題名中“風月”二字,正是取意自《中興禪林風月集》之“風月”而來,目的是爲了將之與“江湖詩派”的《江湖集》和楊萬里的《江湖集》相互區分,避免混淆。而《中興禪林風月集》之“中興”二字,或許亦是受到“江湖詩派”的《中興江湖集》啓發而來。如此對照,“江湖”與“禪林”亦能對應,“江湖”就不是“江西湖南”之意了。下表就上述著作及其編撰者之間的關係予以梳理:

通過表1和上文之論述,可以明確一點,即《江湖風月集》成書及其書名由來,與宋末江湖詩派有著密切關係。“江湖”“禪林”“風月”“中興”這四個詞相互组合,足見編者在命名上所費的苦心,按照《略注》本的解釋,“風月”意爲“文字禅”,那麽,這兩部東傳日本的“風月集”,足以成爲宋末元初中國“文字禪”在日本流傳的明證。

表1

除此之外,依據序文最開始所述,《石溪佛海禪師語録》乃是由其門第子徑山比丘正彬、袖一編撰,他二人之所以請劉震孫作序,是由於“惟公知吾師爲深”,藉此可知,劉震孫與石溪佛海禪師必有深交。他還在序中提到了南宋著名理學家朱熹,言及其對《孟子》和《大慧語録》的推崇。大慧宗杲(1089—1163),字曇晦,號妙喜,俗姓奚,亦號雲門,諡號普覺禪師,宣州寧國(今屬安徽)人。南宋著名禪師,臨濟宗楊岐派第五代傳人。大慧不僅在禪宗方面貢獻突出,而且是南宋前期對金主戰派的代表人物之一。他提倡“看話禪”,鼓勵學者以疑情參公案,從而開悟。宗杲認爲修行須從生活中來,反對那種遠離塵世的“獨修”,大力排斥當時流行的“默照禪”,認爲它“斷佛慧命”、“墮在黑山下鬼窟裏”,是有默無照的邪禪。除此之外,他還主張釋儒融合,把宗教實踐與忠孝愛國的入世理想緊密結合起來,《江湖風月集》中有很多作品,亦體現出上述釋儒融合和忠孝愛國的入世觀,足見大慧思想對南宋禪宗之影響。

由於看話禪的廣泛流行,使禪僧與文人士大夫的關係也日益親近,連最激烈辟佛的朱熹也受到宗杲禪師的影響。此即《石溪録序》中提到的“文公朱夫子初問道延平,篋中所携,惟《孟子》一册、《大慧語録》一部”。除了朱熹以外,受到大慧宗杲影響的還有禮部侍郎兼權刑部侍郎張九成。紹興七年(1137),受宰相張浚之請,大慧禪師住持徑山寺,人稱“徑山宗杲”。宗杲與張九成私交甚篤,兩人共結方外賓交。紹興十一年,張九成到徑山拜訪宗杲,二人談及政局,宗杲便作詩一首,曰:“神臂弓一發,透過於重甲。衲僧門下看,當甚臭皮襪!”秦檜認爲此詩乃是影射自己,遂羅列張九成、宗杲“謗訕朝政”的罪名加以迫害,宗杲被追回度牒,流放衡州。大慧雖然只是衲子,但却有著與士大夫相同的家國情懷,他不惜冒“南遷之禍”的危險,援復仇之大義,抗言無諱。上述史實在岩崎文庫《略注》本中亦有涉及,閩中南臾祖茂和尚《大惠塔》(按: 惠同慧)注云:

大惠宗禪師,宣州人。族奚氏,嗣圓悟。悟在蜀,囑右丞張公浚曰:“杲首座直得法髓,苟不出,世無支臨濟宗者。”魏公還朝,以徑山迎之。法道之盛,冠於一時,衆三千餘。侍張公九成從之遊,灑然契悟。一日,因議及朝政,與師連坐,師恬然。紹興辛酉五月,毁衣牒,屏居衡陽。凡十年,移居梅陽。又五年,高宗皇帝紹興二十六年,特放還。明年春,復僧伽梨。四方虚席以邀,率不就。後奉朝令,居育王。紹興二十七年,逾年,有旨改徑山。道俗歆慕如初時。辛巳奉旨,退居明月堂云云。臨示寐,大書偈曰:“生也之恁麽,死也只恁麽,有偈與無偈,是甚麽熱大?”拋擲筆,委然而逝。門弟子塔全身於明月堂之側,壽七十有五。詔以明月堂爲妙善庵,諡曰普覺,塔名寶光云云。

不僅如此,岩崎文庫本《略注》曾多次用張九成契入之事爲當中詩偈作注。如四明末宗能本和尚《聽蛙》注云:

又閩中南臾祖茂和尚《大惠塔》注又云:

張九成贊大惠,惠眉間懸三尺寶劍,胸中五百活馬騮。(中略)建炎十一年四月,侍郎張公九成以父卒,哭,登山修崇。師陞座,因説:“圓悟謂張徽猷照遠爲鐵剗禪,山僧却以無垢禪如神臂弓。”遂説偈曰:“神臂弓一發,射透千重甲。仔細拈來看,當是臭皮襪。”次日,侍郎請師説法,台州了因禪客致問,有“神臂弓一發,千重關鎖一時開;吹毛劍一揮,萬劫疑情悉皆破了”語。未幾,移梅陽云云。師自衡陽梅陽爲南方煙瘴之郡云云。

藉此,岩崎文庫本《略注》的注釋,便可提供與其他史料互相印證的内容。

又石溪心月禪師門下還有兩位與日本相關的僧人,一是入宋日僧無象静照,一位是赴日宋僧大休正念。通過這兩條綫索,或能解開《江湖風月集》東傳日本的時間之謎。

依據江静《宋僧石溪心月與日僧無象静照交往考》所述,無象静照於1252年入宋,先後在石溪心月和虚堂智愚門下參學,1265年返回日本。天秀道人跋文中曾提到《江湖風月集》“流入東海,今將百年,抄寫何隻五十展轉而已乎?”按照天秀跋文的日期1346年來計算,上推百年,應是1246年,也就是説,《江湖風月集》傳入日本的時間至少應該在1246年以後。又據千峰如琬跋文“松坡,前嘉熙末出峽”來看,釋松坡應該是1240年左右離開蜀地,出峽遍遊諸老門庭,之後“大朝更化,雪竇以寓半簷,偶染風疾,無出世意,養痾十餘年。以後從前所見聞,尊宿雷霆於一世者,唯唯然陸沈於衆庵者,掩息而不輝者。平時著述語,或二篇三篇至數篇,皆採摭而論。編而成策,目之曰《江湖集》”。松坡1240年離開蜀地,後養病十餘年,編成《江湖集》。如此推算,《江湖集》應成書於1250年之後,即千峰如琬所見《江湖集》,應該是《江湖風月集》最初的版本。無象静照入宋參學的13年間,應該是《江湖集》於南宋禪林流傳之時。

同樣是石溪心月門下的大休正念(1215—1289),應北條時宗之請,於咸淳五年(1269)隨蘭溪道隆至日本,歷住禪興、建長、壽福、圓覺等寺。日本正應二年示寂,享年七十五,諡號“佛源禪師”,其流派稱大休派(又作佛源門徒),爲日本禪宗二十四流之一。遺著有《大休和尚語録》六卷。

據此,無象静照1265年返回日本,大休正念1269年隨蘭溪道隆赴日,前後相隔不過4年。以往研究大多對《江湖風月集》流傳日本的年代存疑,綜合以上年代信息,筆者認爲,無論從法嗣傳承還是從時間推算來看,釋松坡最初編成的《江湖集》,很有可能是由石溪心月門下無象静照、大休正念等人携帶傳入日本,時間應該在1265年前後。

以上,通過對岩崎文庫藏《略注》天正舊鈔本前附《石溪録序》的考察,筆者認爲該《序》的意義有以下四點: 首先,進一步提供了《江湖風月集》與江湖詩派關係的證據;其次,爲如何解釋“江湖”這個詞語作出了有意的參考;第三,爲研究《江湖風月集》東傳的時間提供了有益的綫索;最後,可爲詩史互證提供可靠資料。

三、 岩崎文庫本《略注》跋文考

岩崎文庫本《略注》跋文共計五篇,分别是千峰如琬跋、南堂清欲題跋、清拙正澄跋、天秀道人跋和東陽叟跋。關於五篇跋文,已有芳澤勝弘《江湖風月集譯注》和南京大學張聰碩士論文就其中細節作了考證,以下將岩崎文庫本《略注》本五篇跋文與芳澤勝弘《江湖風月集譯注》對照,就存在的句讀、異文等疑點並各跋文之意義詳加考釋。1. 千峰如琬跋

岩崎文庫本《略注》千峰如琬跋文的具體内容如下:

松坡,前嘉熙末出峽,遍遊諸老門庭,造詣深遠。嘗侍香冷泉,掌教龍淵。大朝更化,雪竇以寓半簷。偶染風疾,無出世意,養痾十餘年。以後從前所見聞,尊宿雷霆於一世者,唯唯然陸沈於衆庵者,掩息而不輝者。平時著述語,或二篇、三篇至數篇,皆採摭而論,編而成策,目之曰《江湖集》。如試大羹胾,可知鼎味。以此見松坡,雖忘江湖猶未忘江湖也。

戊子夏,千峰如琬謹跋。此戊子,蒙古至元二十五年也。當本朝正應元年。

芳澤勝弘《江湖風月集譯注》句讀及異文如下:

松坡,前嘉熙末,出峽遍遊諸老門庭,造詣深遠。嘗侍香冷泉,掌教龍淵。大明更化雪竇。以寓半簷。偶染風疾。無出世意,養痾十餘年。以從前所見聞,尊宿雷霆於一世者,唯唯然陸沈於衆底者,掩息而不輝者,平時著述語,或二篇三篇至數篇,皆採摭而論。編而成策目之曰江湖集。如試大羹胾可知鼎味。以此見松坡,雖忘江湖猶未忘江湖也。戊子夏,千峰如琬謹跋。

首句“松坡,前嘉熙末出峽,遍遊諸老門庭,造詣深遠”,“出峽”處斷較爲自然。其次“大朝更化,雪竇以寓半簷”一句,岩崎文庫本作“朝”,芳澤譯注本釋文作“明”,注釋曰東陽親筆本和太雅本均作“朝”字,故芳澤本“明”蓋字形相近,有省筆之嫌。《添足》亦認爲此處或爲刊本之誤,將“朝”作“明”。另芳澤譯注本句讀“大明更化雪竇。以寓半簷”,不確,應於“更化”後斷,雪竇爲以寓半簷的施動主體,遂釋録作“大朝更化,雪竇以寓半簷”爲確。

又芳澤譯注本“風疾”後作句號,不確,應與下句順接,爲“無出世意”之因。岩崎文庫本“以後從前所見聞”較芳澤本多“後”字,疑衍。

“採摭而論”後同,應作逗號。下承“編而成策”,後亦應斷,張聰碩士論文與筆者所斷同。

“如試大羹胾,可知鼎味”一句,亦應於“胾”字後斷。

千峰如琬的跋文是唯一能提供松坡生平信息的資料,芳澤譯注本認爲松坡宗憩爲蜀僧,便以此處“出峽”二字爲據,認爲“峽”即爲蜀地三峽。通過跋文亦可得知,松坡曾於靈隱寺爲燒香侍者,後掌教龍淵。芳澤譯注本曰此處“龍淵”指徑山,岩崎文庫本“淵”作“囦”,右側有“徑”字,可證。

千峰如琬跋文的存疑之處主要是“大朝(明)更化雪竇以寓半簷”這句,由於“大明”“大朝”含義頗多,具體所指不詳。依據《辭海》之解釋,“大明”者:

(1) 指日或月。《禮記·禮器》:“大明生於東,月生於西。”《文選木華·海賦》:“大明轡於金樞之穴。”李善注:“大明,月也。”亦兼指日月。《管子内業》:“鑒於大清,視於大明。”尹知章注:“日月也。”

(2) 唐宫殿名。

(3)《詩·大雅》篇名。

(4) 年號。① 南朝宋孝武帝年號(457—464) ② 南詔楊幹真年號(931—937)。

依據“大明”後有“更化”一詞,故“大明”應指朝代或政權爲確。芳澤譯注本列《添足》無著道忠之考,猶言此處“大明”蓋是人名,非以降之明朝也。言大明和尚移雪竇度化,松坡以受知,借雪竇寺房半簷寓居。無論是《辭海》第(4)條解釋還是明朝,均與當時宋末元初的時代相距較遠,其餘解釋又與後面“更化”不接,作人名似易解。

又大明,或爲寺廟之號。經查,國内以大明爲山門之號的寺廟共有十座,其中位於浙江的有嵊州大明寺和三門縣大明寺兩座,但均距杭州較遠,其名氣亦與徑山、靈隱等不可同日而語。故作寺名亦不確。

據此來看,“大明”還是釋作“大朝”爲確。關於“大朝”的含義,主要有以下一些。據《穆天子傳》卷一:“癸丑,天子大朝於燕然之山,河水之阿。”《後漢書·禮儀志中》:“每歲首正月,爲大朝受賀。”唐李商隱《行次西郊作一百韻》:“大朝會萬方,天子正臨軒。”這裏的大朝指天子大會諸侯群臣。又《續資治通鑒·宋太宗淳化二年》:“今之乾元殿 ,即唐之含元殿也,在周爲外朝,在唐爲大朝,冬至,元旦,立全仗,朝萬國,在此殿也。”亦指朝會的場所。除此之外,唐鄭谷《寄邊上從事》詩:“高壘觀諸寨,全師護大朝。”《舊五代史·僭偽傳一·李景》:“景願割濠、壽、泗、楚、光、海等六州之地,隸於大朝,乞罷攻討。”清俞正燮《癸巳類稿·韓文靖公事輯》:“時江南稱中原爲大朝,貧弱不能有爲,熙載終以北人故,不自安,因彌事荒讌,殆於廢日。”這些文獻之中大朝皆指居於正統的朝廷。

2009年3月,陝西省考古研究所在西安南郊長安區韋曲對大朝劉黑馬墓進行了挖掘整理,出土了墓誌銘《大朝故宣差都總管萬户成都路經略使劉公墓誌銘並引》。依據該墓誌銘的記録,元朝正式建國號爲“元”之前,曾經使用過“大朝”這一國號。據此,大朝應指大元,是國號。遂“大朝更化”之意,便指朝代更迭,由宋朝正式進入元朝,與“更化”相接,意思順達。

整體來看,千峰如琬跋文的重點在對撰者釋松坡和成書過程進行介紹,當中亦涉及所收詩僧的一些情况,大體上可分爲“尊宿雷霆於一世者,唯唯然陸沈於衆底者,掩息而不輝者”這樣三類。

藉此可知,《江湖風月集》收録的詩僧,既有名震一時的尊宿,又有被埋没在衆庵之中普通僧人,還有一些法系不明、默默無聞之僧。前文亦已探討過,南宋有題名爲《江湖集》的詩歌著作多部,而以書商陳起刊印“江湖詩派”的《江湖集》最爲著名,而“江湖詩派”的成員,除了劉克莊和姜夔這樣的知名詩人外,更多是下層士大夫或是身份卑微的布衣。他們以江湖習氣標榜,抒發欣羡隱逸、鄙棄仕途的情緒,也經常指斥時弊,譏諷朝政,表達不與當朝者爲伍的意願。

由此可見,兩個《江湖集》所收録的詩人在自身社會地位和時代境遇上都比較相似,屬於下層知識份子或低級詩僧,該跋文進一步説明了《江湖風月集》在收録對象的身份上與“江湖詩派”之間存在高度的相似。

2. 南堂清欲跋

在《略注》本中,南堂清欲跋最爲特别,亦最短小,乃是一偈,其云:

大唐國裏没禪師,七十二人他是誰?

業款從頭都納了,犁耕拔舌已多時。

南堂 清欲 題

該偈以禪門不立文字之宗旨問難此集,吐露心性明瞭之處,皆是業款。雖然短小,但却提供了兩方面的有益信息。一是《江湖風月集》收録詩僧人數,二是南堂翁對《江湖風月集》的評價。

首句所言“大唐國裏没禪師”的出典基本没有疑問,前學均認爲源自《碧岩録》第十一則“黄檗噇糟”公案:

黄檗示衆云:“汝等諸人,盡是噇酒糟漢,恁麽行脚,何處有今日?還知大唐國裏無禪師麽?”時有僧出云:“祗如諸方匡徒領衆,又作麽生?”檗云:“不道無禪,祗是無師。”

岩崎文庫《略注》本作“大唐國裏没禪師”,“没”在“禪師”前,張聰碩士論文言柳田聖山《禪學典籍叢刊十一卷》之題解和芳澤譯注本之《解説》皆引南堂清欲題頌“大唐國裏禪師没,七十二人他是誰”,“没”在“禪師”後,不確。經查,芳澤譯注本之《解説》亦爲“大唐國裏没禪師”,“没”在“禪師”前。“大唐國裏禪師没”,疑爲日語訓讀語序,乃是“和習”。

透過這則公案,可以看出南堂清欲對《江湖風月集》的批判態度。黄檗示衆之語,是對江湖行脚參學這一行爲的非難,在他看來,真正的修行本不該如此,故云“大唐國裏没禪師”,將此語境放在《江湖風月集》跋文來看,可知在南堂翁眼中,江湖行脚衲子們吐露心性的詩偈,並非是真正的修行,早已遠離了“不立文字”的禪門宗旨。故此在第二句中反問“七十二人他是誰?”以此對這些詩僧們提出發難,不解衆人爲何會作出如此脱離宗旨之事。通過此句,可知南堂翁所閲《江湖風月集》之版本,共收録有七十二位詩僧。張聰碩士論文認爲此處的“七十二人”與孔子七十二賢弟子有關,是一個概數形式的虚指,猶言其人數衆多。筆者認爲這一説法欠妥,如果按照虚指來理解,則三十六人、八十一人等數字均可,此處大無選擇七十二人的必要,因此,七十二人應該是對詩僧人數的指涉,絶非虚指。

第三句中“業款”一詞,《漢語大詞典》失收。芳澤譯注本引《添足》云“業”意爲“罪犯”,“款”爲“白狀”,漢語語意爲“坦白”或“筆録”,據此可補。這裏猶言七十二位詩僧賴以偈頌而吐露心性,猶如坦白了自己的罪過,失却了禪門“不立文字”之宗,於默照處强以言説。松坡作此集,是所謂“都納了”者,恐墜入地獄,要受“犁耕拔舌”之苦。

關於此跋之時間,諸本失載。經查,釋清欲(1288—1363),台州臨海人,俗姓朱。字了庵,號南堂。以墨蹟揚名海外。九歲喪父。十六歲從虎岩浄伏出家,試經得度。以希白明藏主之勸,往蘇州開元寺參訪古林清茂,遂契悟而嗣其法。皇慶元年(1312),清茂再住開元寺之際,乃任入院侍者。其後歸返徑山,任虚谷希陵之後堂首座。另於其師清茂入住建康保寧寺後,任分座第一座。天曆二年(1329)清茂示寂後,退隱於漂水開福寺。元統元年(1333)遷至嘉興本覺寺,居十年,時人尊爲東南大法幢,士大夫問道者甚衆,並蒙帝賜金襕衣及“慈云普濟禪師”之號。後退隱於南堂。至正五年(1345)一度居於吴中(江蘇吴縣)靈岩寺,後退老於欈李亭之北三里處慈云院。至正二十三年八月示寂,世壽七十六。嗣法者穆庵文康。有《了庵清欲禪師語録》九卷、《集慶路中山開福寺語録》、《嘉興路本覺禪寺語録》、《平江路靈岩禪寺語録》、《癡絶和尚書應庵師祖法語》。

由於清欲元統元年遷至嘉興本覺寺,後居十年才退隱南堂,從時間推算,其號南堂亦應在1343年之後。此處跋文以南堂清欲之名題作,故該跋亦應至少作於1343年之後。由於清拙正澄的跋文作於嘉曆三年(1328),與南堂清欲跋相差15年之久,但在《略注》本中却排在南堂清欲題跋之後,從時間順序來看,是存在矛盾的。應該是清拙跋文在前,然後才是南堂之跋,但不知何故,二者位置發生了顛倒。由於天秀道人跋文作於1346年,正確的順序應該是清拙跋(1328)、南堂跋(1343)、天秀跋(1346)。筆者推測,如此排序,或有如下可能。最開始五篇跋文的確是按照千峰、清拙、南堂、天秀、東陽的順序排列,由於南堂清欲跋文並未像其他幾篇跋文一樣,在末尾署上作跋時間,抄手亦未對之予以考證,所以造成了錯位。或南堂跋作於清拙跋之前,只是當時並未署名南堂清欲。後經抄手考證,該題頌爲南堂清欲所作,遂予以署名。以上是筆者通過跋文内容作出的推測,當中緣由,或只有彼時抄手自己才能知曉。何况抄寫幾經輾轉,遠非昔日原貌,存在矛盾和問題應是常情。

3. 清拙正澄跋

清拙正澄(1274—1339),元代僧人,又稱正澄和尚,福州人,俗姓劉。十五歲出家,受戒福州開元寺。曾向福州鼓山寺平楚聳禪師、杭州浄慈寺愚極慧禪師參學佛法。後遊方各地,歷參虎岩寺、東岩寺、月庭寺等。古林、東海、竺田等皆是其同參。清拙曾在雞足山停留,傳説於此處頓悟佛法,後來移住真浄寺。五十二歲時與永錤等人,受請東渡日本,是爲臨濟宗大鑒派開山之祖,住建長寺、浄智寺、圓覽寺、建仁寺、南禪寺等,開善寺開山,常教化武士,作《大鑒清規》,整頓日本禪林規矩。1339年正月十日示疾,17日沐浴更衣,大笑云:“今日乃是百丈祖忌,吾可行脚。”索筆作偈云:“昆嵐卷空海水立,三十三天星斗濕;地神怒把鐵牛鞭,石火電光追不及。”泊然而逝,世壽六十六歲。

《江湖風月集》是在清拙的主持下開版印製的,經由跋文可以看出,當初他之所以開版印製此集,乃是出於“爲初學取則”和“以示後世學者不知述作之意旨者”的目的。清拙本人曾作《大鑒清規》,用以整頓日本禪林。除此之外,有鑒於當時日本五山文學亦處在“穿鑿附會”的混亂之中,《江湖風月集》的開版印製,亦爲處在迷亂中的日本叢林文學指明了詩偈頌古的規範。

岩崎文庫本《略注》清拙正澄跋文的内容如下:

宋末是景定、咸淳之時,穿鑿過度,殊失醇厚之風。然有繩尺,亦可爲初學取則。既知法,則棄之勿執其法。如世良匠,精妙入神,大巧若拙。但信手方圓,不存規矩,其庶幾乎?學者宜自擇焉。嘉曆三年戊辰建酉下旬,清拙跋之,以示後世學者不知述作之意旨者。

芳澤譯注本釋文作:

宋末景定咸淳之時,穿鑿過度,殊失醇厚之風。然有繩尺,亦可爲初學取則。既知法則,然後棄之,勿執其法。如世良匠精妙入神,大巧若拙。但信手方圓不存規矩。其庶幾乎。學者宜自擇焉。嘉曆三年戊辰建酉下旬,清拙跋之,以示後世學者不知述作之意旨者。

岩崎本“景定”前有“是”字,疑抄手誤將“景”字認爲“是”,字形相近而訛,遂衍,但“是”字未作衍文標示。或“是”日語訓讀作“これ”,例如五字禪語“日日是好日”,日語訓讀作“にちにちこれこうにち”,故此處“宋末是景定、咸淳之時”訓作“ソウマツコレケイテイ、カンジュンノトキ”。據《江湖風月集略注取舍》刊本,無“是”字,故岩崎本衍文,以芳澤譯注本爲確。

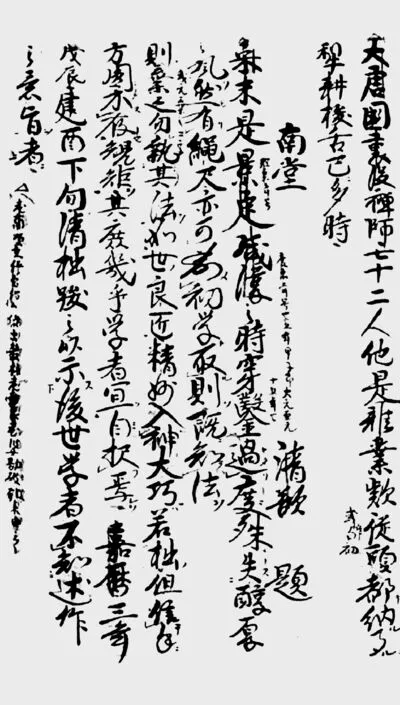

下“既知法則,然後棄之,勿執其法”句,芳澤譯注本句讀如上,與岩崎本對照,衍“然後”二字。據圖四,岩崎本“既知法”“則棄之勿執其法”之“法”字後有日語訓讀助詞“ヲ”,故句讀“既知法”爲確,後“則”作接續詞,表轉折意。芳澤譯注本“則”字作名詞,意爲“規程、制度”。芳澤譯注本衍“然後”二字,岩崎本無。又岩崎本“棄之”右側有小注云“或無棄之二字”,芳澤譯注本亦言“一本(東陽英朝本)無”。由此可見,岩崎文庫《略注》鈔本之底本應該不是聖澤院東陽親筆本。

圖四

芳澤譯注本“大功若拙”,引《老子》下第四十五章“大直若屈,大巧若拙,大辯若訥”。“功”因字形相近而訛,應作“巧”。又《江湖風月集略注取舍》本亦作“巧”,故岩崎本“大巧若拙”確,出典同上。

庶幾,《略注》本、芳澤譯注本無注釋。據《漢語大詞典》“庶幾”有以下數解:

(1) 差不多;近似。《易·繫辭下》:“顔氏之子,其殆庶幾乎?”高亨注:“庶幾,近也,古成語,猶今語所謂‘差不多’,讚揚之辭。”

(2) 希望;但願。《詩·小雅·車舝》:“雖無旨酒,式飲庶幾。雖無嘉殽,式食庶幾。”袁梅注:“庶幾,幸。此表希望之詞。”

(3) 或許,也許。《史記·秦始皇本紀》:“寡人以爲善,庶幾息兵革。”《宋史·文天祥傳》:“而今而後,庶幾無愧。”

(4) 有幸。《漢書·公孫弘傳》:“朕夙夜庶幾獲承至尊。”

(5) 《易· 繫辭下》:“顔氏之子,其殆庶幾乎。”顔氏之子,指顔回。後因以“庶幾”借指賢才。

芳澤譯注本部分將此處的“庶幾”訓讀爲“こいねが”,譯爲“願わく”,取上述表希望、但願之意,不確。從“其庶幾乎”這一句式看,與句例(1)《易·繫辭下》:“顔氏之子,其殆庶幾乎?”同,故此處“庶幾”,應作“近、差不多”意解,况其前句有“如”字起頭,蓋言《江湖風月集》爲初學取則之法,與良匠信手方圓,不存規矩的情形差不多,頗爲近似,此處是對《江湖風月集》的讚揚之辭。

藉此可知,與南堂跋徹底批判《江湖風月集》不同,清拙跋文在批判宋末“穿鑿過度,殊失醇厚”的基礎上,亦肯定了該選集爲初學者取則方面的價值,並表達了讚揚之意。這也進一步解釋了爲何《江湖風月集》能成爲日本臨濟宗門七部書之一。如果説清拙的《大鑒清規》是在行爲方面爲叢林樹立了規範,那麽《江湖風月集》便是在詩偈頌古的文學層面爲叢林詩僧們樹立了規範。可以説,清拙的跋文比南堂跋更客觀地反映了《江湖風月集》的文獻價值。

4. 天秀道人跋

關於此跋作者天秀道人,諸本皆作不詳,無考。但依據天秀跋文,至少能獲得以下一些信息。第一,天秀道人爲日本人,曾爲入元僧。第二,天秀道人入元時曾遊走叢林,遍求《江湖集》之真本却不得。岩崎本《略注》跋文如下:

貞和二年 臘月 念五日 天秀道人 書

《略注》本的五篇跋文中,天秀道人所作此篇論述最長,涉及寫本問題的内容也最多,特别是該跋中對寫本流傳抄寫過程中容易出現的訛字之誤,舉例作了介紹,可爲《略注》寫本研究提供參考。

首先來看異文。與芳澤譯注本對照,異文主要有以下一些。

“人各有本録”,芳澤本作“各”,岩崎本作“名”,字形相近而訛。據意,“各”字爲確,徑改。

“江湖兄弟,隨得記焉”,芳澤本作“隨時得記焉”,並注曰:“東陽本欠‘時’。”岩崎本與東陽本同。

“傳説傅説”,芳澤譯注本引《佛海瞎堂録》卷一普濟禪院語録上堂云:“休將伝説爲傅説”。釋曰:“傅説是星名。”此其一意也。又傅説,傅氏始祖,古虞國(今山西平陸)人,生卒不詳,殷商時期著名賢臣,先秦史傳爲商王武丁丞相,爲“三公”之一。孟子曰:“傅説舉於版築之間。”此即爲傅説。《左傳·僖公五年》:“鶉之賁賁,天策焞焞”,杜預注:“天策,傅説星。”孔穎達《正義》:“‘天策,傅説星’。《史記·天官書》之文。《莊子》云:‘傅説得之,以騎箕尾。’傅説,殷高宗之相,死而讬神於此星,故名爲傅説星也。”芳澤譯注所言星名,蓋是傅説死後所化,未尋其源也。

“操摻金銀之謬”,芳澤本作“銀根之謬”,又《添足》作“金根”。從字形判斷,“銀根”相近,易混淆。故芳澤本爲確。

以上是天秀跋文的主要異文。下就岩崎本天秀跋文末尾小注予以考釋,其曰:

修利盤特,誦苕忘帚,一愚誦治苕帚,乃證入。

此處所言“修利盤特”,是五百羅漢第柒拾柒尊周利槃特尊者,侍統十八羅漢之第十六尊。中國一般稱“周利盤特”,因“修”(しゅう)“周”(しゅう)於日語發音同,故名。又作周利槃特、周利槃陀伽、掉利槃物、周羅般陀,略稱般陀、半托伽。意譯爲小路、路邊生。此尊與第322尊周陀婆尊者、第498 尊注荼迦尊者同尊。此處抄手引“修利盤特”故事以爲小注,目的正是爲跋文中“小子重玄,務讀此册,其志慇懃。竭力教授,誦前遺後”作解,蓋弟子“重玄”與“修利盤特”同,雖然能努力誦讀此册,但背了前面就忘記了後面,背了後面便忘記了前面。即“修利盤特”所謂“誦苕忘帚”是也。芳澤譯注本亦引《楞嚴經》卷五“周利槃特迦”故事,藉以説明這裏提到的“誦前遺後”。

從天秀道人的這篇跋文來看,《江湖風月集》所收作品,應是從諸方尊宿的本録中而來,不僅如此,在當時的叢林中,這些詩偈頌古皆是膾炙人口之作。天秀道人跋文中使用了“江湖兄弟”這一表述,與人稱兄弟,且加“江湖”飾之,從其僧人身份來看,故此處“江湖”應指禪林。這也進一步證明,《略注》本認爲“江湖”指江西、湖南並不正確。不過從寫本形態和文學價值的角度來看,天秀跋文確實指出了鈔本流傳過程中産生的問題,一方面是文字的錯訛,一方面是注解的過度穿鑿。跋文裏提到的文字錯訛用例,是寫本中較常出現的,在該鈔本中並不一定完全體現。天秀道人認爲,因文字錯訛導致“皆失作者之意,實可太息也。”可見天秀注釋對文字錯訛下了不少功夫。雖然東陽英朝對天秀的注釋給予非難,認爲其“胡揮亂鑿”。結合兩篇跋文來看,天秀道人對自己的注釋有著明確的自知之明,自言“祗爲老婆心,妄加穿鑿。切勿家醜外揚,貽誚傍人”。當然,如此説辭,亦或是天秀道人謙虚亦未可知。

5. 東陽英朝跋

按照前學研究之結論,現在通行的《新編江湖風月集略注》就是東陽英朝編撰,其跋如下:

東陽叟 跋

首先來看異文。“宗師偈頌,其旨不一焉”,芳澤譯注本作“不二”,又東陽本、太雅本均作“不一”。

“自雪竇、真浄已下,稍帶風韻、含雅音,千態萬狀,攢花簇錦,是則春(缺風字)桃李,一以貫之”,岩崎本“春桃李”處,闕“風”字,據芳澤譯注本並句意徑補。芳澤譯注本“雪竇、真浄”處無逗號,岩崎本分别作專名號,據之並句意加。“松坡、千峰”“南堂、大鑒”同,據意並岩崎本之專名號,加“、”分之。

東陽叟的跋文,實則爲《江湖風月集》所收偈頌進行了分類,在此基礎上,就前面的跋文進行了簡要評述。從内容來看,東陽對天秀道人的注釋並不滿意,認爲其“胡揮亂鑿,不見本據者夥矣”。關於這一點,其實天秀道人是自知的,從其跋文所述“湣厥闇鈍,信筆註解與之。庶希久久發明。祗爲老婆心,妄加穿鑿。切勿家醜外揚,貽誚傍人”便可獲知,天秀的注解乃是“信筆”爲之,故自覺“家醜”,恐爲外人貽笑大方。東陽叟對這種“胡揮穿鑿”的注釋方法亦持否定意見,而南堂清欲、清拙正澄等所作題頌和跋文,則從禪門不立文字的宗旨出發,認爲要堅決否定過度穿鑿這種行爲。

以上就《略注》本所收五篇跋文涉及異文、訛衍並句讀作一考釋。綜合來看,《略注》本的跋文主要有如下特點:

1. 歷時排列。從跋文的排序來看,是按照時間先後順序排列。

2. 二重國别。從跋文作者的國籍來看,前三篇爲中國僧人,後兩篇爲日本僧。

3. 身份特别。從跋文作者的經歷來看,雖然五人並非全部是尊宿名僧,但有兩人身份特别,清拙正澄是赴日僧,天秀道人曾爲入元僧,由中到日,由日至中,二人特殊的“越境”身份,亦提供了比較文學的“越境”視角。

4. 層次分明。從跋文的具體内容和側重點來看,千峰如琬跋主要涉及選集作者及成書經緯。南堂清欲題頌主要側重詩僧人數和作品評價。清拙正澄跋主要論述該選集之編撰目的。天秀道人跋側重對寫本流傳抄寫過程中産生的問題進行論述,予寫本學研究意義最大。東陽英朝跋主要對詩作予以分類,並就注本之優劣加以評述,對前面的四篇跋文進行了總結闡發。通過這五篇跋文,可從不同角度全方位展現《江湖風月集》的整體面貌,有助於解決一些尚未形成定論的問題。

四、 結 語

本文借助寫本學的相關經驗,對岩崎文庫藏《新編江湖風月集略注》天正舊鈔本序跋所涉字詞錯訛、異文、句讀、注釋進行了校勘和考釋。在此基礎上,進一步理清了《江湖風月集》與江湖詩派的關係,圍繞《江湖風月集》題名之由來、較爲可能的東傳時間、涉及詩僧人數、寫本流傳和注本的評價等問題逐一進行了論述,較全面地體現了《江湖風月集》的整體面貌。

雖然在東傳時間這一問題上只是暫時提出了一個較爲可能的時間,相信隨着更多資料的發掘和整理,存疑的謎團一定可以打開。