大約是因为等人的缘故,天黑得特别快。大风吹过身旁挺拔的树木,像巴掌那样横着劈过来。但风大也有风大的好处,关心抬头看,云都被拨开了。白亮亮的月光下面,一个影子由远及近地跑过来。

关心对来人说:“讲好不急不急,你这么赶干什么呀!”

林良低头笑笑,轻轻托了托手中的塑胶袋说:“刚从冰箱里取出来,怕走慢了,不凉。”

塑胶袋里是两罐青海老酸奶,是林良特意托人从家乡捎过来的,平时寄放在旅店冰箱里,每天傍晚给住院的儿子小鲁带去喝。这天郭垣也上来小孩儿脾气,缠着关心非要吃这个,对面病床的林良立即表示自己那里还挺多。

“小郭难得想吃东西,该是见好了吧?”林良说。

“嗯。”关心含含糊糊地应了一声,鼻腔被堵住似的,说不出的闷。

郭垣这天的兴致特别好,和小鲁在床上笑嘻嘻地打牌。看见他们进门,两人同时丢了手里的扑克喊万岁。小鲁因为总是晕倒住进来,一个多月了,也没检查出具体的原因,林良不在的时候,关心在张罗着小鲁。

“关姐姐,哥哥作弊,欺负我!”小鲁告状。

“哎呀,他敢。”关心作势握拳去捶郭垣,郭垣正一心一意地吃酸奶,拳头刚刚碰到脊背,就将他手里的奶杯震落了,大半杯酸奶全倒在了地板上。

“啊,都怪你!”郭垣对关心撒娇,扁扁的失色的嘴唇上留着一点点奶白。关心抽了张纸巾替他擦拭,像哄孩子那样道歉:“怪我,怪我,对不起啊,亲爱的。”

郭垣低下头去,恋恋不舍地看着那摊酸奶,喉咙里浑浊地一响,惊天动地地咳嗽起来。关心赶紧替他顺气,郭垣的咳嗽渐渐平息,他靠在关心肩上,晚风从外面拂进来,将两片窗帘吹得一张一合,这是一天里两人最温情的时刻。

门“嘎吱”推开,林良提着关心租的简易床走进来,他总是尽可能帮这个同屋的女孩子做点什么体力活。9点是熄灯的时间,微弱的床头灯下关心展开那张小小的简易床,两侧已经有均匀的呼吸声传来,她发了一会儿呆,躺下来,将一只手悬空着递到郭垣的手里去。

这年初春时,郭垣从公司体检回来,忧心忡忡地说肝部照见阴影。关心第一反应是机器搞错,郭垣一不抽烟二不喝酒,晨起锻炼周末爬山,生活习惯健康,可比专业运动员。

结果出来是肝癌。

两人算是非常理智的,黯然几日后,请假、住院、问药求医。郭垣的家乡只剩一个开花圈店的老父,年近七十。关心常常觉得连哭的能力都没有了,因为她太忙,必须上紧发条,忙郭垣的三餐,陪他进行各种治疗,每隔一天还要转两次公车一次地铁去公司做账。

白天主治医生将关心叫去,委婉地说了些话,大意是换肝已不可能,化疗效果并不好,如没有转院或其他打算,不如让郭垣回家好好养着。这个“养”字的含义不言而喻,关心问:“他还有多少时间?”医生叹了口气,说:“一个月吧。”

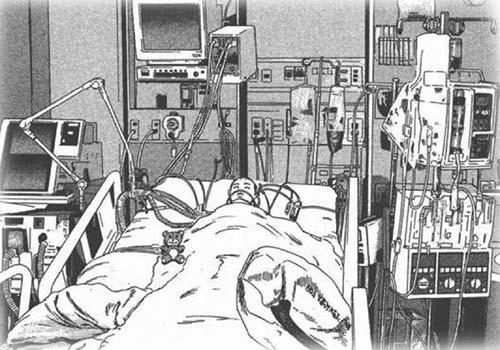

关心趴在办公室的桌子上气若游丝地哭。哭过了,擦干眼泪站起来,仍要走到病房对郭垣微笑。那几日郭垣疼得特别厉害,各项身体指标降到前所未有的低,夏日炽热的白昼里,他静静躺着不说话,眼睛愣愣地盯着关心,大颗大颗的汗水从额头脖子渗出,一天换两三次衣服仍然要湿透,偏偏郭垣还安慰她:“不是很疼,我忍得住。”

郭垣也没有想到自己那么快就会离开。他怔怔地盯着天花板看了整个下午,关心问他想什么,他说想起少年时候读书要走20里路,父亲给他带的粮食总是不够,不得不去田野里摸田鸡。说到父亲,郭垣忽然脆弱起来,他让关心承诺很快陪他回家一趟,他兴致勃勃地半坐起来计划归期……午夜之后就不太好了。关心一直不敢睡,她趴在床沿上偶然盹着,忽然感觉手里有细沙滑落的动静,惊惶地睁开眼,郭垣正微笑着望她。

“要什么?”关心问。其实她知道他什么都不要,他已经三四天滴水未进。

郭垣不说话,只是专注地看着她,好像怎么都看不够似的。呼吸在氧气罩后面发出很恐怖的声响……第二日清晨林良到医院时,关心坐在电梯口的蓝色塑胶凳上发呆,林良叫她,她仰起脸像是刚从梦中惊醒,空空的眼睛里一点泪都没有,她说:“他走了。”

半年后林良再见到关心,还是在那家医院,深冬阴霾的天空里有一场呼之欲出的雪。他去买饭的途中看见长椅上坐着一个很瘦的女孩,瘦得像从来没有吃过饭。林良走过去打招呼,关心迟疑了略有两三秒钟才叫出他的名字,她说小鲁怎样了?林良还是习惯性羞涩地低头笑,说,好很多了,这次就是带他来复诊。

七月底,关心顶着高温将郭垣的骨灰送回老家。郭父告诉关心,其实早有人算命说郭垣寿元不长,他一直有心理准备,可事情真的来了,还是觉得天地都裂了。关心握着老人遍布褶皱的手,难过得说不出话。

关心变成公司最玩命的人。年长的同事劝她尽快找个男友开始新的感情,她试过一两次,很难。她也想过离开北京,可离开了,连个凭吊的地方都没有,像这样突然多出来的假日,她无处可去,不知不觉地晃悠到医院附近来。

“我去看看小鲁吧。”关心站起来,干涩地说着。

小鲁一看到关心就雀跃起来。

林良邀她有空去青海散散心,关心不说话,她心想自己的不快乐原来这么明显。小鲁一边啃鸡腿一边说:“是啊,关姐姐,上次回青海之后,我和爸爸都很想你。”

“吃你的吧。”林良又塞过去一只翅膀,对关心不好意思地笑,“小孩子没遮拦。”

关心形容憔悴,邋遢崩坏,从里到外散发着颓丧的放弃的气息,比在医院护理病人时更狼狈。林良非常酸楚,他不知道一场死亡在以何种程度摧毁着这个女孩。

腊月二十五,关心去售票处询问回老家徐州的票。售票员告知,机票和车票早就售罄。她讷讷地点头,正准备离开,门外却有个人急匆匆地跑进来,趴在柜台上要退一张去西宁的火车软卧票。

“给我吧。”关心说。

大年前夕的列车,关心躺在窄窄的臥铺上,掏出手机给林良发信息。发送了,又觉得不妥,立即关了手机。

林良还是来了。出站口,关心一眼就看见他,他自然而然地接过她的旅行箱。

到林家时,清洁的四方桌面已经布置好,小鲁窝在沙发里看动画片吃零食,林良进门就系上围裙往厨房里走,说是电压锅里还炖着一只鸡。

“妈妈呢?”关心问小鲁。

“走了很久了。”小鲁的眼睛目不转睛地盯着电视。厨房里传来忙而不乱的声音,关心走过去,默默看着林良忙碌的背影,他不经意地回头看见她,笑说马上就好。

晚饭时,关心大口咀嚼着蔬菜和肉,喝了很多汤。林良想起第一次见到她,是她俯身去为躺在床上的郭垣擦拭嘴角的呕吐物,仿佛那只是清洁的露水,那么细腻温柔。

饭后,关心给远方的父母打电话,说自己在朋友家里吃饭,一切都好。说着说着就哽咽,暖气烘着她的脸,像醉了似的,最后就缩在沙发上昏昏沉沉地睡了过去。

寒冬时候的青海湖是一块晶莹的绿宝石,蓝天碧海之间,全是白茫茫的雪。林良开车带小鲁和她去兜风,关心长久地望着外面,想起郭垣过世的那个夜晚。

郭垣不说话,只是望着她,大颗大颗的汗像豆子那样从他的额头滚落下来。

那时候关心想起的,是大学毕业的晚会上,郭垣告诉她他们将同行。四年前的夏天,他们还没有恋爱,仅仅是同样怀抱着梦想闯荡的同学,恰好买了同一列火车票。她想起来他们在北京入住的第一间地下室,墙壁发霉,空气里有死老鼠的气味。她想起郭垣用一只小炉子煮红糖姜水,在她例假光临疼得不能起床的那几天端到房间门口,她想起他们领了第一份工资时,在柳絮飘落的路边拥抱打转……

旧时光不再了,郭垣走后关心过得很苦,她苛刻着自己,以此去记得那些美好的往事。

郭垣的身体有些抽搐,但尽量掩饰着,试图对关心露出宽慰的笑容。关心心碎如裂,她伸手摸摸男子瘦削的脸颊,手臂上移,在郭垣头顶的方向,是传送氧气的管道,以及阀门。关心一手握着郭垣的手,一手轻轻旋紧了阀门。

很明显的,很短促的,仿佛一头撞上墙壁那样,郭垣的呼吸在空中如琴弦颤了一秒,接着喉咙里传来清晰的咯啦一声,他松开了她的手。关心又轻轻旋开氧气。

就是这样,她结束了他的痛苦,却长久陷在另一种痛苦中不能抽身。

人生中不是所有的事情都全无选择,可如果选择,就要做好为之负上一生重担的准备。后来关心将这些事情写在一封长笺里,她在窗前用胶水为信封口,高原的白月光依旧朗朗地照进来,她将信放在一旁新添的盆景旁,那月光不动声色地晃过去,像人影那样停留了一会儿,然后又静静走开。