提起敦煌,人们一定会联想起茫茫戈壁中那个美丽的月牙泉,还有那个秘境之地——莫高窟,或者是洞窟中让人浮想联翩的飞天,石龛中佛像静谧的禅悦,亦或九色鹿的传说。如今敦煌早已是世人向往的文化圣地,是诗与远方的网红打卡点。

意外获得藏经洞文献

1900年,王道士在清理洞窟时无意间发现了一个藏经洞。之后,他偷偷地与英国人、法国人进行多次秘密交易,从此,藏经洞中数万件珍贵古代文献,被外国探险家们整箱整箱、堂而皇之地盗运出境。以致国学大师陈寅恪顿足捶胸道:“敦煌者,吾国学术之伤心史也。”

然而,这一切对于那位最早接触并保护过敦煌文物的苏州学者来讲,他内心的纠结与自责又岂止“伤心”二字。那么这个人是谁呢?他就是近代苏州大学者——叶昌炽。

叶昌炽(1849—1917),江苏长洲(今苏州市)人,晚清重要的金石家、版本学家、诗人和藏书家。叶氏光绪十五年(1889)中进士,授翰林院庶吉士、编修等,任国史馆纂修、总纂官等职,后入会典馆,修《武备图说》,又迁国子监司业加侍讲衔,擢升甘肃学政,光绪三十二年(1906)罢归。著有《藏书纪事诗》《语石》《缘督庐日记》。

光绪二十八年(1902)二月,时任国子监司业加侍讲衔的叶昌炽擢升为甘肃学政。经过长途跋涉,历时近两个月,叶昌炽千里迢迢赶到兰州上任。就任后不久他便离开省城,先后到凉州、张掖、酒泉、高台等州府督学,直至天寒地冻的十二月初才返回兰州。第二年(1903)二月至五月间,叶昌炽又到省内各州府督试生员、考核教谕。光绪三十年(1904),工作勤勉的叶昌炽从二月中旬至十一月初,再次赴下辖州府视学。光绪三十一年(1905),57岁的叶昌炽,从二月至八月继续在边塞各地督学。几年间,他常常徒步跋涉,不辞艰辛,足迹遍及嘉峪关内的各州府县。

初到甘肃时,叶氏刚完成金石学专著《语石》的初稿。出任甘肃,给他提供了寻访西北名碑遗石的好机会,所以无论沿途州县孔庙、城隍庙及寺院、道观,但凡有碑刻的地方,他必定亲往踏勘。同时,他还向各州县官员发出了若干书信,希望能得到当地的重要碑刻线索,以便补充自己专著中的不足。数年间,他陆续收集到50多通珍稀的碑文,填补了古代金石史上的许多空白。

叶昌炽从17岁时起就养成记日记的习惯,在他的《缘督庐日记》出版时,有媒体这样介绍:”督学甘肃之际,四年内于征轺来去,所经各地之文风民俗、土宜山水,以至碑拓志铭之类,亦各有记载。”从叶昌炽在甘肃的行迹来看,他平生并未出嘉峪关,没有去过千里之外的敦煌,那他又是如何与敦煌莫高窟藏经洞文物结下不解之缘呢?

前面提及为了补充《语石》一书的碑刻资料,叶昌炽向各地州府县衙主官发去书信,其中也向敦煌县县令汪宗翰发出信函。汪县令收到学政的亲笔信后十分重视,便把目光投向刚刚发现藏经洞的莫高窟,差人找到了王道士,并在洞窟内外拓得数个碑刻。

光绪廿九年(1903)十一月,叶昌炽收到敦煌汪县令寄来的5幅拓片、1尊造象、1幅佛像和4卷写经。对此,叶昌炽在日记中作了详尽的记录:

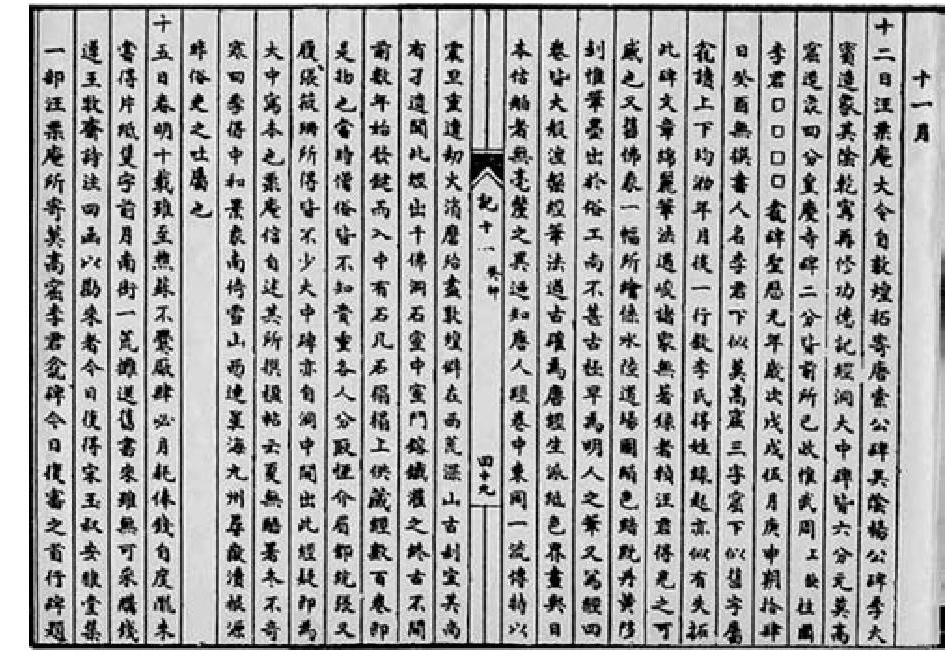

十二日,汪栗庵大令自敦煌拓寄《唐索公碑》、其阴《杨公碑》,《季大宾造像》、其阴《乾宁再修功德记》,经洞《大中碑》,皆六分。元莫高窟造象四分,《皇庆寺碑》二分,皆前所已收。……又旧佛象一幅,所绘系《水陆道场图》……又写经四卷,皆《大般涅槃经》,笔法遒古,确为唐经……

叶昌炽抚摸着这些珍贵的碑刻资料感慨万千,对于发现的藏经洞经卷更是唏嘘不已,他写道:

敦煌僻在西荒,深山古刹,宜其尚有孑遗。闻此经出千佛洞石室,门镕铁灌之,终古不开。前数年始发键而入,中有石几石榻,榻上供藏经数百卷,即是物也。当时僧俗皆不知贵重,各人分取,恒介眉都统张又履、张筱珊所得皆不少……

曾指示原地封存藏经洞

敦煌县令汪宗翰曾正式向一位懂行的上司报告了藏经洞的发现大体情况。作为甘肃学政的叶昌炽也非常重视,他担心当地“僧俗不知贵重”,不懂得好好保护文物,加上地方权贵巧取豪夺,于是将敦煌发现文物藏经洞之事向巡抚和藩台衙门做了通报,建议赶紧将洞内的文物运到省城加以保护。

由于路途遥远,仅五六千银两的运输费就无从着落。当时,甘肃财政非常拮据,经反复商议后,叶氏只得代表甘肃巡抚写信指示敦煌汪县令将藏经洞文物原地封存,相关藏品尽快清点,编制目录上报。

这一情况,在斯坦因《敦煌秘藏运英记》中得到了印证:“余等在敦煌已闻及此大批古写本发现,沙州道台曾报甘肃巡抚,旋即批令妥存原处。其次蒋与道士谈,幸运从道士处得知发现品目录已为道士所毁,部分中文写卷确呈送兰州巡抚矣。”1941年,曾任中央大学教授和南京古物保存所所长的卫聚贤随国民党元老于右任到敦煌考察。卫聚贤返回后,写成《敦煌石室》一文,提及:“叶昌炽建议藩台衙门将古物运于省垣保存,而估计运费五六千银,以运费无着,乃于光绪三十年(1904)三月令敦煌县长汪宗翰检点经卷画像封存。”此后,敦煌研究院资料中心刘永增在《藏经洞的发现与敦煌文物之流失》中也说:“甘肃学台叶昌炽通过敦煌县令汪宗翰得到藏经洞出土文物多件,建议将藏经洞出土古遗书全部运至省城保管,因运费难以筹措而搁浅。”

光绪三十年(1904)八月,敦煌汪县令又一次寄来资料,叶昌炽在日记中写道:

二十日,谒庙放告。汪栗庵来函,贻《敦煌县志》四册。硃搨一纸,称为《裴岑碑》……又宋画绢本《水月观音象》,……又写经三十一叶,皆梵文。以上经象栗庵皆得自千佛洞者也。

光绪三十年(1904)九月,敦煌汪县令再次寄来碑刻资料,叶昌炽记道:

初二日,得敦煌汪栗庵大令书,寄赠莫高窟碑十通。擅墨稍精,前得模糊之本可以补释……

截至光绪三十年(1904)九月,敦煌县汪县令最少向叶昌炽寄去了莫高窟碑刻拓片10通,尤为重要的是,其中有藏经洞出土文物画像2幅、写经5卷,以及贝叶经31叶等。后来,叶氏听说敦煌县令对藏经洞已实施了封存,便以为平安无事了。此后一年多时间,再也没有过问。

天有不测风云。1905年八月初四,清政府下令废除从隋朝开始长达1300多年的科举制度,各省学政一律裁撤。消息传到甘肃时,叶昌炽还在外地督学,等到他赶回兰州时,他这个学政已经失业了。他只能等待朝廷安排一份差不多的职位,好歹自己也是堂堂三品大员。然而一直没有音信。一转眼到了第二年开春,58岁的叶昌炽终于明白了,估计不会有消息了,倒不如自己辞职来得体面,于是写了个辞呈回乡去了。

因时局动荡,各级官员自顾不暇。国际文物贩子乘虚而入,从王道士手中骗购大批珍贵文献。直到1910年12月的一天,叶昌炽的朋友张訚如造访,他才听说一二:

宣统元年十月十六日:午后,张誾如来,言敦煌又开一石室,唐宋写经画像甚多,为一法人以二百元捆载去,可惜也。欲吏边氓,安知爱古,令人思汪栗庵。

其实,这一消息并不准确,所谓又开一石室,就是叶昌炽指示封存保护的那个藏经洞。他两个月后在一则日记中写道:

(十二月十三日)午后,张誾如来,携带《鸣沙山石室秘录》一册,即敦煌之千佛山莫高窟也。唐宋之间所藏经籍碑版释氏经典文字,无所不有。其精者大半为法人伯希和所得,置巴黎图书馆。英人亦得其畸零。中国守土之吏,熟视无睹。鄙人行部至酒泉,虽未出嘉峪关,相距不过千里,已闻石室发现事,亦得画像两轴,写经五卷,而竟不能磬其宝藏,輶轩奉使之为何!愧疚不暇,而敢责人哉!

叶昌炽和敦煌县令汪宗翰一样,始终不太清楚藏经洞里究竟有多少东西,他们都被那個看似木讷的王道士蒙蔽了。在当年清政府腐朽无能的统治下,一位三品官员竟然在一夜之间丢了自己的官职,连自身都难保,谁有能力来保护好藏经洞呢?叶昌炽个人收藏的2轴画像和5件经卷,在他百年之后也失散了。

(责任编辑:刘跃清)