人上了年纪,总爱回忆,我也不例外。与家人闲聊,说起当年挣工分,女儿充满了好奇,来一句:“我也是醉了。”这就是代沟,因为每代人都有属于他们的集体记忆。

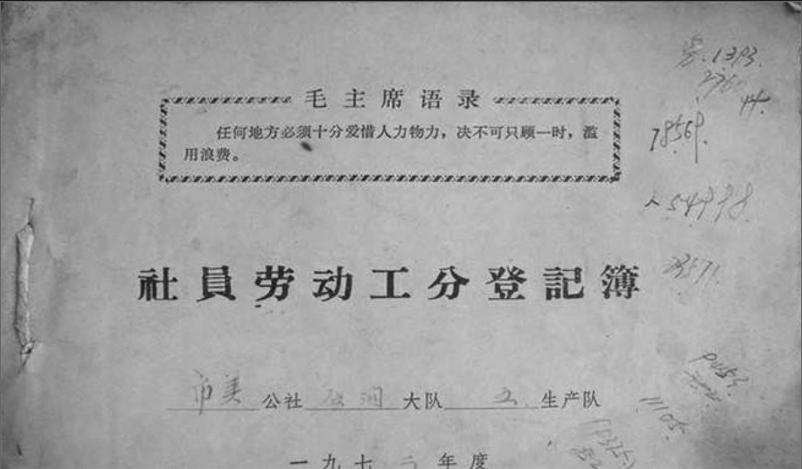

我出生于上世纪60年代中期。那年月,农村管理体制是公社、生产大队、生产队三级所有,队为基础。生产队是最基本的核算单位。土地由集体耕种,从事农活的叫社员,也叫劳力。社员们每天下地干活,生产队记工分,也叫挣工分。成人壮劳力一工10分,称“足工”,有的9分、8分;女社员一般6分,有的5分。六十岁以上的老年人逐渐减少分值,也就5分、4分;未成年人3分、2分。这样的分值是评出来的,相对公平,但视情也会有所照顾,往往由生产队长说了算。工分算少了,个别“犟蛮”的社员找生产队长理论,即使争个脸红耳赤,生产队长也很少妥协。挑担、锄地、开沟、插秧、轧稻属重活,分值自然高些,大家心里有数。同时插秧,几个小后生谁快、谁慢、谁质量好,一目了然。谁记10分,谁记8分,清清楚楚。亮分时,队长一提议,基本通过。每月有合计,年终有累计,体现多劳多得的分配原则。

“工分,工分,社员的命根。”一句话,道出了那个年代工分的重要。我干生产队农活的时间不长,十二三岁,在土地承包前赶上挣工分的末班车。只在假期或星期天遇上大忙季节、人手紧缺时凑個数。大都干些除草、捡棉花等轻活,当然插秧也干过。在我看来,插秧是天底下最累的活,弯腰时间长了,类似受着“文革”中“喷气式飞机”的酷刑。只能变换姿势,拿秧苗的左手支在左膝上,既难看又影响速度,也常遭长辈们奚落——干活不像样。插秧还得提防蚂蟥的叮咬,一旦咬上,撕都撕不开,常常鲜血淋漓。而最难忍受的是黄昏时分蚊子的攻击——水田里的蚊子特别厉害,堪称蚊子中的“战斗机”。除插秧外,积肥也是苦差事。当年,肥料以有机肥为主、化肥为辅。到农闲时节,生产队长给每户下达积肥任务,每一百斤草料记4分。所谓“重赏之下必有勇夫”,一两天内,田埂、岸坡如婴儿的肌肤,光滑细嫩,不见一根杂草,吐露着泥土的幽香。小小年纪的我只能站在齐胸的河水中捞水草,其中的苦处可想而知,而安全早已置之度外。这一幕,现在的孩子是极难想像的。当然,苦中也有乐事。记得暑假的一天,生产队长或许是心血来潮,或许是为了锻炼我们,特准许我和另一伙伴撑一条五吨的水泥船到小镇的供销社运化肥。我和伙伴一个船头一个船尾,七弯八拐,用竹篙硬是把船撑到小镇供销社码头,将五吨化肥运回,用了差不多一天的时间,生产队长看我们近乎瘫倒的模样,每人记了10分工,让我仿佛中了大奖一样,兴奋得一夜无眠。年少难免贪玩,船行途中,遇河岸结满桃子的树桠,一竹篙下去,两伙伴好一顿桃子大餐。

以我的评判,在那个年代,生产队长应该不差。记忆中,他是个党员,皮肤黝黑,脸型方正,浓眉大眼,个子中等,能说会道,重权在握,是个人物。最体现其能力的是派工,今天干什么活、明天干什么活都心中有数。除大忙季节外,每天7点左右先把红旗升上旗杆,让各家各户看得见,然后三五阵哨声,一阵比一阵急,催社员上工。等社员们到齐了,一一分派任务,孰轻孰重,孰增孰减,一个不漏,对号到位。派工后,队长的职责是巡查,兼带指导和鼓劲。今天谁干得好、谁干得差;谁偷懒了、谁勤快了都有一本账,每天傍晚收工时还要讲评一番。遇上雨天,安排开会或学习。农闲时也有相应的农活,诸如疏浚河道、开挖鱼塘、积肥备耕等。总之,让社员一年到头有事做。除这些工作外,队长还得处理好各类纠纷和矛盾,当好“老娘舅”。当然,凡遇社员家婚丧嫁娶,队长自然是座上宾。他的得力帮手也就是会计、妇女队长和农技员。队长这活一般人往往干不了。也因为他给我记过10分工,使我至今对他存有好感。可惜如今他年岁大了,几年前脑梗瘫痪,终日与轮椅为伴,由妻子和儿女照顾。几次回乡下,想与他聊聊,可他已失却语言能力,只能默默注视,挥挥手表达敬意。

挣工分的年代,苦是主旋律,偶尔跳荡欢乐的音符。大忙季节,在完成某项艰巨任务后,生产队长一高兴,会安排会计上街买些酒菜,让壮劳力们打个牙祭,一同干活的妇女喝不上老酒,每人分两个烧饼揣回家。每逢这等好事,那些拈轻怕重、藏奸耍滑的社员只能拍大腿,悔青肠子。到了冬天,闲来无事,生产队长与会计一合计,杀一头生产队养的羊,羊肉和白菜煮一大锅,犒劳大家,往往一家出一个代表,而代表除极个别的寡妇或小后生外,大都是壮男——女人胃口小,怕吃亏。到年底,劳力多的家庭能分些现金,称为劳红(劳动分红),最多的有个百把块;劳力少的家庭扣除口粮钱外,还要欠钱,称“透支”。劳动分红,主要是生产队卖余粮及其它收入的钱。分红之余,生产队把所有的河水、湖水抽干,每家每户分个四五条鱼过年,这往往是好的年景。

上世纪八十年代初,分田到户后,再也不用挣工分,各家的农活各家干,生产队长也就形同虚设。我读书之余依然干着承包地的农活,直至大学毕业参加工作。以后做了分管农业的领导,面对白嫩书生是否懂行的疑虑,我内心多少有些强大。现如今,土地流转、规模经营,农活由职业农民干,全程机械化作业,原来的农民渐渐远去,挣工分成了永恒的记忆。

(责任编辑:武学沪)endprint