内容提要 志怪小说具有民间性与笔记性的特点,使之成为分析时代精神与集体无意识的良好文本。通过对晚清天津文人李庆辰《醉茶志怪》中人妖恋的剖析,人类男子表现出的软弱人格与被动状态,揭露小说作者与传播者、阅读者通过将自己在现实中无法实现的欲望投射在幻想的妖女身上,但同时又通过强调妖女的强大与危险,成功地在幻想中获得补偿性满足的同时,避免个人应当承担的责任,并最终走向对欲望的否定。

一、引言

志怪小说是一个文学性并未得到充分发展的小说支流。“志怪”一词,本源于对无奇不有的大千世间的广泛搜罗与记载,民间性与笔记性是它天然的色彩。汉魏六朝时虽已正式确立,晚清也出现了《聊斋志异》《阅微草堂笔记》等成就杰出的优秀作品,但志怪小说却难以摆脱一些固有的缺陷,由于是对各种鬼神狐怪及罕见现象的笔记式记录,在同一部作品中,数量庞大的短篇小说并不能保持稳定的质量,往往内容驳杂繁芜、艺术成就高低不齐。也正由于志怪小说的民间性,它在通俗民众中拥有相当的口碑,受到大众欢迎:“而稗官小说、搜神志怪、谈狐说鬼之书,则无人不乐观之。”①由于小说的受众之广及作者个人创作态度与动机的相对复杂,志怪小说成为集体无意识的良好载体,在自觉不自觉的讲述与流传中,小说中虚构的爱欲与幻想,表达了人们深层次的心理诉求与精神世界,表达了他们渴求拥有的和他们试图逃避的一切。

在对志怪小说的创作心理分析中,此前研究者们已经从多种角度尝试分析小说里创作者的心理诉求。叶舒宪从文学人类学的角度,将上古神话至明清小说中的美人幻梦梳理一过,指出数千年不断回响在文人和民间集体想象中的异类恋情节是上古圣婚仪式及生殖崇拜在受到强烈道德约束下的释放和宣泄②。周怡提出志怪小说人与异物之间的恋情满足了在重重社会伦理束缚之中人们的性爱幻想和性爱便利③。有论者注意到《聊斋志异》中书生形象的女性化倾向④,也有从叙事学的角度分析志怪小说中迥异常态的两性关系实际上是叙述者男权主义的体现⑤,还有把志怪小说中普遍的阴盛阳衰归因为中国古代文化是一种以阴性为主体具有阴性气质的文化⑥。

正如弗洛伊德在《诗人同白昼梦的关系》中所说:“幸福的人从不幻想,只有感到不满意的人才幻想。未能满足的愿望,是幻想产生的动力;每一个幻想包含着一个愿望的实现,并且使令人不满意的现实好转。”⑦作家们或故事的首创者、搜集者、流传者们借幻想的故事来满足自己未能得到实现的愿望:科举、功名、性欲、情感、金钱等等。针对志怪小说的原型分析与心理分析,深刻地剖析小说中浪漫幻想的根源,但对于小说中呈现出的某些区别于其他文化浪漫幻想的显著特点,以及这种产生这些特点的文化渊源,目前著论尚少。

同样作为幻想文学,西方表现出迥乎不同的差别。有研究者从比较文学的角度,将中国古代志怪小说与西方哥特小说中的人妖恋进行比较研究,以个别的作家为例,探讨其中异同产生的社会文化因素⑧。西方文学幻想中往往将男性主人公(实际上就是作家的“自我”)幻想为英雄,他对抗邪恶的力量,去拯救美丽的女郎,并最终得到她的爱情;而志怪小说中固然有美丽的女郎和爱情(很大程度上,更应当看作是肉体的欲望,而不是精神的吸引),但男主人公的个性与人格却似乎离英雄很远。而在这种对比中,更吸引笔者注意的,是在中国志怪小说中,邪恶往往与美女合为一体,羸弱的男主人公幻想在女郎那里获得爱情与慰藉,甚至获得经商的运气与赚钱的机会,却又意味深长地认为拥有神奇本领的女郎本身即是邪恶的力量,会作祟并降祸于自己。志怪小说中,男子幻想一个女郎来满足自己无处宣泄、无从满足的欲望,却又在幻想中,诋毁自己的欲望,恐惧地远离她。

二、《醉茶志怪》中的异类恋

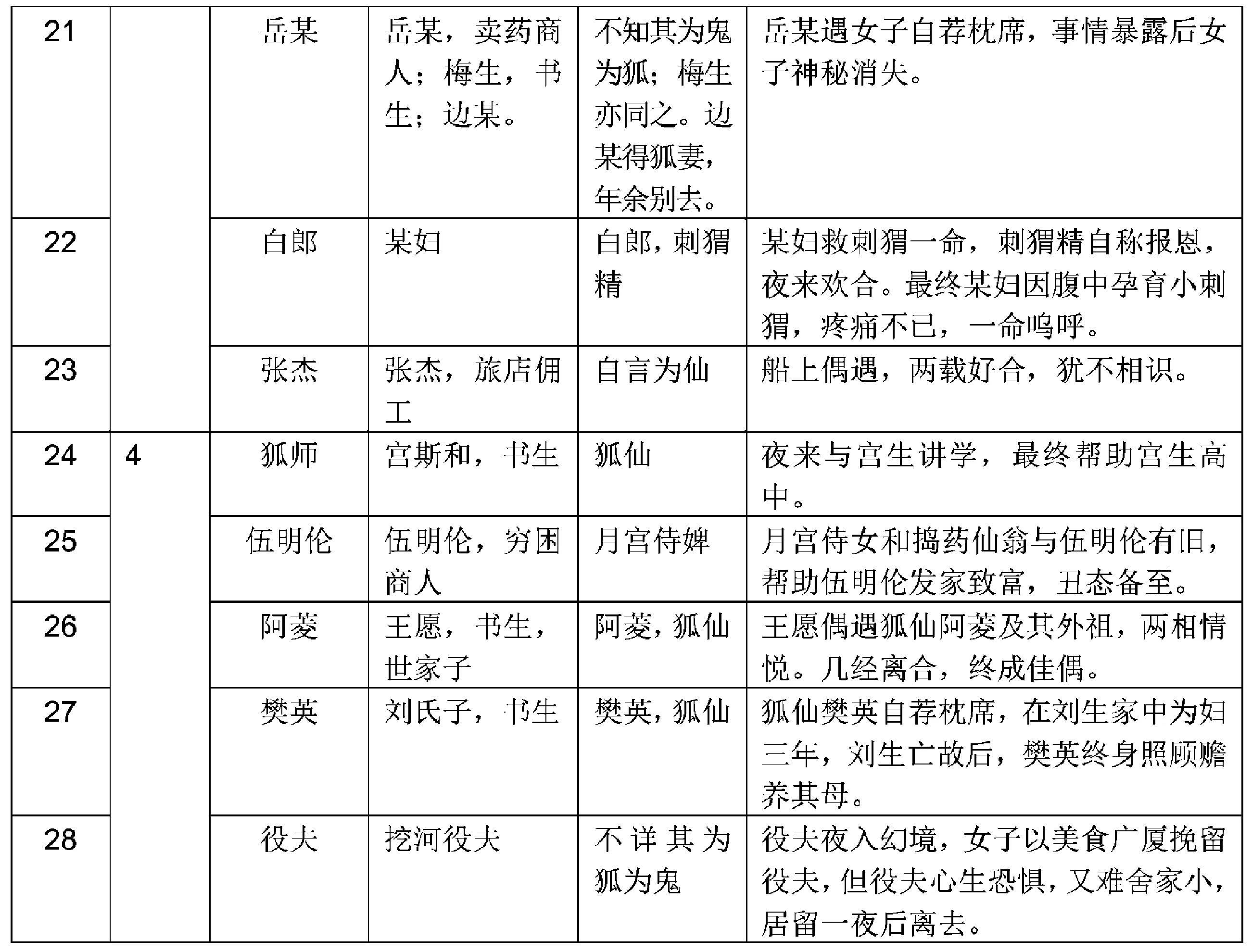

《醉茶志怪》⑨是晚清一部首刊于天津的志怪小说,作者李庆辰生活在清代道光至光绪年间,功名淹蹇,半身以课馆为业,传世著作仅有诗集《醉茶诗稿》、志怪小说《醉茶志怪》和未刊手稿《獭祭编》。《醉茶志怪》成书于光绪十八年(1892),是天津地区清代历史上刊发的唯一一本文言小说集。历来对这本小说的评价不甚高,一定程度也在于小说较《聊斋志异》少几分雅人深致,较《阅微草堂笔记》逊几分学者手眼,相当一部分小说仅仅出于作者对于奇闻的爱好,较少艺术加工的原因。但小说自刊发以后,流传甚广,不仅在上海的《点石斋画报》转载了其中部分小说篇目,甚至在远隔两千多公里的台湾,也刊发了《醉茶志怪》单行本。由此可见它在普通市井民众中颇具相当的吸引力与影响力,可以作为我们观察当时社会普遍弥漫的集体认知和集体想象比较理想的文本。《醉茶志怪》中关于人类与妖怪或神仙的遇合故事,共有28则,在全部346篇小说中占的比重并不大,笔者将其列表简述如下:

其中,人类男子与异类女性的遇合,共22则。从遇合对人的影响,我们把它分作三个大类:于人有害、于人无害、结局未知。“于人有害”中,我们又可以把它们细分为“男子受害”与“女妖被祛”两类;“于人无害”中,我们把它分成“缘尽而别”与“终成佳偶”两类。至于“结局未知”,则是仅仅根据小说内容,我们无法判断未来走向的极个别故事。下为统计所得篇目数量比例饼图:

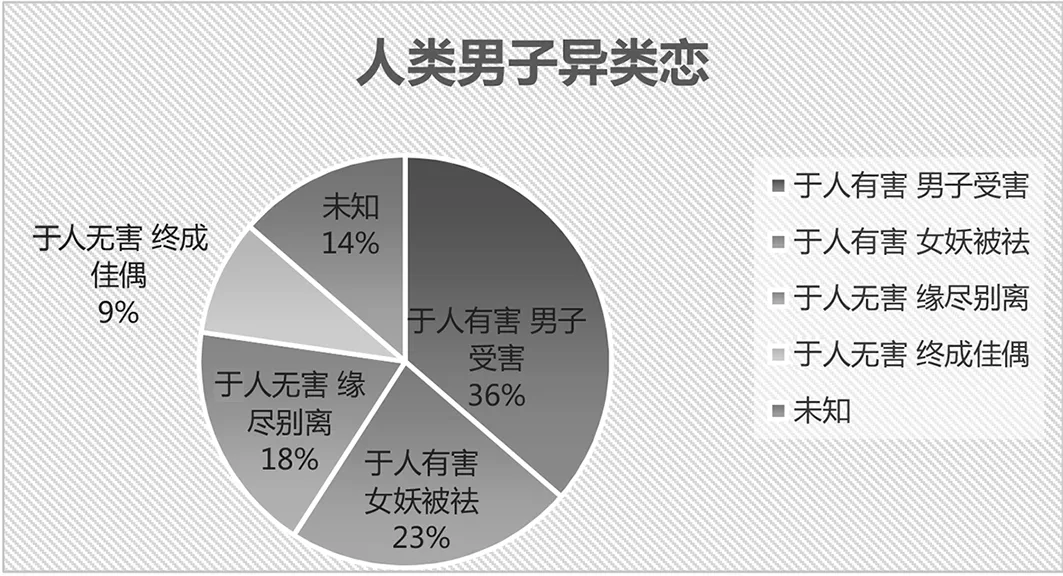

人类女子与异类男性的遇合,则共只6则。见下图:

很明显,以人类男子展开的异类恋小说在小说集中占大多数(占比78.6%),其中也不乏少数终成佳偶的美好结局(占男子异类恋9%,全部异类恋7%);与之对比,小说对人类女子的异类恋殊无好感,其中唯一没有造成非死即伤的重大恶果的小说《余某》,正如小说标题,与其说小说主旨在于讲述余某妻子和狐男之间的非正常情爱,不如说是辛辣嘲讽利令智昏、甘戴绿帽的余某。食色性也,从心理分析来说,很难令人相信女子对于自己欲望的表达和处理会与男子有如此巨大的差异,笔者认为无论是男子的异类恋幻想,抑或女子的异类恋故事,实际上都是拥有话语权的男性在充满缺陷的现世生活中构造的补偿性想象,所不同的是,在男子与异类的恋情故事中,作为叙述者的男性将自己渴望获得满足的欲望物化为自荐枕席的异类女子;而在女子与异类的恋情故事中,女子作为男性的附庸,她本身不具有真实的主体意识,更多地扮演着男性所有物的角色,也正因为如此,她和异类发生的恋情,无论是在人间,或是妖界,都得不到承认,必欲断绝之而后快。

三、不在场的主人公

在这些恋情故事中,有一个引人瞩目的共通点:浪漫关系中,“情”的缺失。自先秦就开始回响在文字中的美人幻梦,早期曾经带着相当强烈而纯粹的情感特点,它因“求不得”“爱别离”而给人们带来永恒的怅惘和美感;魏晋六朝志怪小说中,我们犹可读到人神之间的深情缱绻或人鬼之间的至死不渝;到唐代,基于才色悦慕的情感往往成为男女主人相恋并彼此追随的心理动因。但在这部成书于晚清的小说中,除去《狐师》与《阿菱》两篇⑩,在其他故事中,我们几乎看不到男女主人公之间的深刻的两性感情,或者女妖甫才现身,立即就自荐枕席(如《苏某》《王建屏》《如意》《于菟大鬼》《岳某》《役夫》等);或者男子初遇,就惊艳美色,主动求欢(《狐伏妖》《红衣女》《泥女》《杜生》等);或者干脆就是人类男子偶游狭邪,寻欢烟花柳巷(如《某生》《冷香堂》);甚至异类利用妖术,根本不让人类有任何主观意志的表达,在其丧失意识的状况下对其肆意妄为(如《鼋精》《蛇精》《白郎》)。原本是两性浪漫关系中最重要也最美好的两情相悦,在这里简化成了肉体欲望的简单宣泄,无论是人,抑或是妖狐鬼怪,心心相印乃至惺惺相惜的爱情在短平快的叙事模式中似乎都显得浪费而且不必要了。伴随着情感的淡化,另一个引人瞩目的现象,是恋情男主人公令人不解的无所作为。作为人类的男子,他往往是个书生,或在外经商谋生的商人,在自己的恋情中,他却似乎常常是个压根不存在的人,一切都任人(当然,常常是任由女鬼、女妖)操纵、主宰,无论获得爱情,抑或因爱致病,甚至致命,抑或最终得救,似乎他都只能被动地接受安排。

《苏某》中的苏某,遇到一个美貌的狐妖自荐枕席,苏某听从了安排,找到隐蔽的居所与狐妖琴瑟相得。但不久老仆就发现苏某的处境堪忧,半年后苏某开始憔悴呕血,他自知性命难保,哭着求狐妖放过自己。狐妖允诺带来仙丹救他一命,孰料苏某却被自己别有用心的同僚欺骗,失去了救命的仙丹,最终病重死去。

在这一段致命的浪漫关系中,作为最重要的当事人,作为男性的苏某,在传统中应当是恋情里积极主动的一方;可是在他与狐妖的交往中,无论是二人关系的开端、转折,或最后异军突起的悲剧性结尾,他却一直处在被动状态中:

1.狐妖主动找上苏某,苏某被动地接受狐妖自荐枕席;

2.两人如何避人耳目地欢好,同样出自于狐妖预先计划;

3.被狐妖作祟,危在旦夕时,苏某并不能自己拯救自己,只能哭着请求狐妖饶自己一命;

4.最终苏某未能活命,原因也是被动的,是因为他被自己的同僚欺骗了。

整个过程中,除了狐妖的美貌或可少许解释苏某对狐妖被动的迷恋,我们找不到苏某与狐妖的感情基础,也找不到二人深层次精神交流的迹象;后期苏某急剧地丧失了对狐妖的信任,轻易地落入同僚的圈套,遑论爱情,即便基本对枕畔亲近之人的信赖都完全丧失,他甚至主动献计与同僚合谋擒拿狐妖,态度反差之大,不免令人齿冷。更为讽刺的是,如果他能更多地给予自己与狐妖的感情一些信任的话,他不仅不会枉送性命,反而能与狐妖一同成仙,寿比金石。

和《苏某》中的爱情悲剧相比,《王建屏》讲述了一个完美的人狐之恋的故事。王建屏未婚独居,寂寥夜晚,狐妖自来,告诉他自己和他有前缘未了,故来燕好,并保证自己不会为害王建屏。果然,从此以后狐妖不仅夜夜前来陪伴,而且用仙术确保王建屏衣食无忧,两人恩爱备至。一直到两三年后,二人缘尽离别。

但即便在这样的完美故事中,我们仍然不知二人“恩爱备至”的情感中,有多少是出于王建屏的独立意志的选择,他只是在被动地接受狐妖的安排。他与狐妖之间的恩爱,与其说是一种爱情,不如说是一种欲望的满足,狐妖满足了壮年独栖的王建屏的生理欲望,也满足了并不富裕的王建屏物质上的欲望。在狐妖告诉他缘尽离别的时候,我们仍然看不到王建屏任何的挽留,他只是被动地接受了这个安排,并在失去的悲伤中郁郁寡欢。甚至他日后在漫长人生中朝夕相伴的妻子,也和初逢狐妖时狐妖所言如出一辙,好像连他的后半人生,都已然被安排好,而他只是被动地接收着这一切而已。

同样流露着这样一种无力主宰、任由安排的情绪的故事,在《醉茶志怪》里触目皆是。

《狐伏妖》中的刘生路遇蟒妖,除了最开初二人初识,刘生主动攀谈调戏(实则这是蟒妖设计的圈套,刘生不过恰中其计而已),刘生生病失去工作,回家后缠绵病榻几将不治,最终在表亲王某和其狐仙友人的帮助下侥幸得生,这一些列发生在刘生身上的重大情节,刘生却彻底消失不见,我们只读到刘生家人四处求医,王某的慨然担当,狐仙与蟒妖的惊险决斗,和事后狐仙的苦心告诫,却见不到刘生本人的意愿与行为,他在自己的故事中九死一生,但他却并不在场。

《於菟大鬼》中的王小亭,被女鬼纠缠,只能向女鬼苦苦哀求,求她放过自己;《岳某》中的岳某在女妖夜晚前来引诱时,既不敢赶走女妖,也不敢贸然接近,两人居然默默无语,木然对坐了好几个夜晚。诸如此类,在《醉茶志怪》中,我们几乎看不到对自己的爱情或自己的欲望慨然承担,并勇于追求维护的人类男子,他们总体上呈现出一种无能与被动的气质,很多时候,他们俨然已经从故事中消失,完全丧失行动能力。

四、无能为力的当事人

没有行为能力,并不根源于男权主义叙事下,将女性物化;也不根源于明清渐渐出现的尊重女性的倾向,更深刻地,它来源于广泛弥漫在志怪小说中的忧伤和无力:命运是无法自己主宰的,一切都已成定论,羸弱的男主人公不是不愿意有所行动,而是他的任何行动都于事无补,即便他自己的人生,他也无从安排。《醉茶志怪》卷一收录了一则与古希腊悲剧《俄狄浦斯王》相类似的故事。山东武定府人张顺预先获知自己将死在扬州,因此极力避免前往南方,但最终却因为某种冥冥中早已注定的前缘,一步一步走向自己的死地。张顺与工部主政家公子似乎有着某种神秘的渊源,令年少的公子对张顺怀着深厚的感情,排斥任何其他人的陪伴。对于行将饿死的张顺来说,公子的依赖和垂青无异于飞来之福,让他在工部主政家拥有备受倚重的一席之地。就在张顺自以为托身得所的时候,工部主政却迁官扬州。出于对命运预言的恐惧,张顺希望辞去工作,工部主政却用暴力胁迫他一同前往,并且允诺自己会运用权力的便利羽翼庇护张顺。孰料抵达扬州不过数日,公子就在张顺陪同时坠河身亡,暴怒的主政将张顺投入监牢,曾经允诺将会保护张顺的私权,现在却成为了致他于死地的力量。

此时回顾张顺的半生,似乎他的每一步举动,都不过是更靠近命运为他设定的终点,冥冥中有一种他完全无法违抗的力量,令他走向自己的悲剧;命运设计的机巧,即便有心要避免的张顺,似乎也只能任由其摆布。

这类命由天定的故事,在小说中,几乎随处可见:《卞某》中,卞某临奔赴战场前娶妻,但新婚之夜他立即陷入沉睡,在梦中与另一个陌生女子成亲圆房,却并未与身边的新婚妻子有肌肤之亲;军中数年,他亦常于梦中与陌生女子肌肤相亲,待到他有机会返家,妻子却已于前一天病故。家人重新为他议婚,第二任妻子正是他梦中的陌生女子。他的室家命运早已注定,无论他本人对自己当年的发妻感情如何,他却注定与她空有夫妻名分,到死也无由相亲。实际上小说也一直暗示我们,卞某对梦中女子殊无好感,但他竟然似乎无法主宰自己的身体,哪怕他更愿意亲近的人就在身边,他拥有最合理也最合法的理由亲近她,他也注定不能触及她。

这是一种广泛弥漫在明清时期的无力感与被操纵感,不仅在志怪小说中,在诗歌与戏剧中、我们总可以读到人们悲观地将人比喻为偶人、傀儡:

初初相逢是戏场,何须傀儡夜登场。繁华过眼三更促,名利牵人一线长。

线索提携在手,任俯仰低昂,做出悲欢离合,百样行藏。可奈三更短促,刚繁华过眼,又早郎当。笑矮人稚子,都孟浪悲伤。

两字功名过耳风,抵多少傀儡场中,从今才醒了黄粱梦。呀,衰鬓已成翁,大运几时通?还守俺天生的一世儿穷。

同时,男子的无能与被动,也来源于志怪小说自明清以降逐渐形成的传统:作为异类的女性,她往往是有害的,她在给男子带来生理满足或其他更多的功利性满足的同时,她本身就是有害而危险的。

在大多数志怪小说中,都存在一种毁灭性的疑虑。处在爱情的甜蜜中的男主人公心中突然产生的疑虑,以毁灭性的方式葬送了表面的平静和美好。正如前引《苏某》中苏某对狐妖,怀疑她有意采阳补阴,并且恶意致自己于死地。爱情中的疑虑,原本是两个逐渐接近的心灵彼此碰撞深入交流的正常过程,但苏某的疑虑却起源于威胁到生命的危机和危机中孤注一掷的信任。固然苏某对爱情谈不上任何忠贞可言,但这个薄情的情人也暴露出这类异类相恋的故事中一种荒诞而真实的危险。危险的根源来自于志怪小说中的女子,作为欲望的对象,她固然被男主人公和作者及读者们热烈地渴慕着;但与此同时,人们又都心照不宣地赋予她某种危险而邪恶的能力,大多数情况下,她们对于人类是有害的。

邓晓芒在分析中国文化缺乏忏悔意识时说:“它从来不是彻底反省自己的整个所作所为并为之承担责任,而总是把罪过推给外来的偶然干扰;如果个人有什么责任的话,也只是由于‘不谨慎’,让外来的尘垢蒙蔽了纯洁本心而已。”志怪小说里不在场的男主人公们,他们无所作为的奇特存在,很大程度折射着他们不愿也无法为自己的行为负责的深层心理原因,故而他们总是被动地接受情节的安排,甚至在关乎自己生死一线的紧张情节中,他们似乎也沉默地隐藏在故事的后面,任由操纵,任由安排。从爱情到婚姻,从功名到利禄,从欲望到生死,志怪小说揭示的世界里,人们似乎常被一种自身无能为力,只能听其主宰操纵的无助感裹挟,他们在自己的故事中,却似乎缺乏行动力,因此也缺乏存在感。

被动,就是无意,就是无辜,就是不自由;一个人在不自由的境地中,无辜地犯下的错误,他自己不能负责,或者至少无法负全部的责任。

无疑,前人的研究已经多次向我们揭示,志怪小说借想象的艳遇和好运,宣泄与满足人们被压抑的欲望,是那些现实生活中不幸福的人们的白日梦,但在这场白日梦中,那些在书斋中幻想的书生、在现实生活中不如意的人们,一面幻想着自己梦寐求之的对象,却一面将她戴上邪恶与危险的面具,于是,书生与人们,在对欲望的想象性满足中,又同时扬弃了欲望,从根本上否认了欲望的正当性,让自己重归道德谨严的正统社会。同时,也因为在这场想象的艳遇中男子的羸弱与被动,他顺理成章地避免了应当对之羞愧的感情,不必为之承担任何责任。

五、冷酷血腥的自证清白

如果说人类男子异类恋故事中,男子往往可以用自己的软弱与无能开脱自己的责任,在道德上保持“婴儿”般的无辜和清白,对于异类恋中失节的人类女子,我们却看到在无能为者的叙述者之外,另一种引人瞩目的表达和表现。在人类女子与异类的恋情中,我们几乎看不到女子主动渴求这段浪漫关系的描写,她们往往被描写为被男性妖狐物色,甚或在其到来时,从肉体上就完全丧失行动能力:

夜深每来一绿衣男子,辗转间,即昏不知人,任其所为而去。(《醉茶志怪·鼋精》)

妇欲撑拒,而肢体顽痹如痿,任其快意而去。(同上《白郎》)

或者这种遇合根本不具有男女相悦的形式,取而代之以一种神话中的感应:

曲逆妇人雨夜独寝,有朱虫如线落臂上……末几,妇腹渐大,产一小龙,鳞角俱备。(同上《产龙》)

无论是丧失意识或不自知的感应,实际上都是男子在经历类似浪漫关系里相似行为的夸张,男子在恋情中被动的姿态在女子的故事中极端化为丧失知觉、任其所为,男子在恋情中犹然可以享受并耽乐其中的欲望快感在这里完全看不到踪影,叙述者小心地回避浪漫关系里可能带来的快感和欲望的满足,因为女子面临着道德上更为严苛的要求,女子的贞洁关乎着男权的尊严,某种程度上,女子与异类的恋情,是各种恶果经过放大和夸张的男子故事的翻版,男子被动感到的快乐,在女子这里已然消失,她被动地经历了自己甚至感觉不到的艳遇,并因此而遭受痛苦。惟独不同的一点,就是这场艳遇带来的自然后果——孩子的问题。

《醉茶志怪》卷二“木妖”篇讲了一个悲剧性的故事,孀居的中年妇人杨氏,夏日乘凉的时候常常坐在一段枯木上,遂感应而孕,生下一个男孩。为了向人自证清白,杨氏羞惭下剖开男婴身体,果然发现男婴身体里的骨骼都是朽木,俨然正是木妖之子。

问题解决了,杨氏证明了她的贞洁,挽回了自己的名誉。但小说中两个细节却发人深省。杨氏感应木妖生子的过程,小说中的描写为:“每坐其上,觉有人道之感,遂有孕”。这段文字意味深长,它令我们窥见了一段绝不可告人的隐秘心曲,联系其后妇人自证清白的义正词严,它让我们看到了道德的另一面:若有人道之感,初坐乍觉,自然无损杨氏贞洁,但她却在一种隐秘的心理驱使下,“每坐其上”。“每坐”行为透露出来的是不可遏制的欲望,和当不存在外在制约时,道德的自我放纵。在理学“存天理、灭人欲”的高压要求下,儒家一贯高调要求的“慎独”,这种在没有第三者在场时发自内心的自我约束的道德力量,在小说中杨氏身上,我们显然看到这种约束力是乏力的。盛年守节自然是极不合人道的行为,杨氏的行为未曾妨害任何人,以今日的眼光看,并无任何不妥。但当杨氏一面自诩贞洁,标榜自己高标的道德时,却一面自我放纵追求隐秘的身体快感,让我们看到在道貌岸然光鲜表面下的罅隙,天理人欲间高自标榜的道德背面的阴影。

事关道德与贞洁,人类女子异类恋中孩子的孕育就变得分外危险与微妙了。在男权社会中,孩子代表着父亲的血脉,故而当异类为人类男子生下的孩子可以看作对男子的馈赠坦然接受;异类留给人类女性的孩子却无法被纳入正常的社会秩序中,相反,它同时成为女子持身不谨有失妇德的铁证,常常被以各种方式消灭而后快。《木妖》中的杨氏,正是在为了证明自己清白、与人无染的情形下,操刀把自己刚生下的男婴(文中描述为“体甚肥白”的男婴)寸寸肢解了,并因此而得到澄清自己冤屈的证据。

当男婴被肢解,露出朽木的骨节时,小说中的人们露出释然的笑容,一段子虚乌有的丑闻被瓦解了,需要贞洁的人保有了她的贞洁。但我们无法忘怀的却是,那个向自己刚刚诞下的婴孩操刀的母亲,她的内心真的一如她宣称的那样无辜和清白吗?小说中的母亲手中屠刀所向,固然不过是虚构的木妖婴儿,而且是“非我族类,其心必异”的异类,但那针对婴儿的杀人之心,却并不见得是那样的虚妄,可以随便付之一笑了之的。

六、结语:来自第三者的省视

志怪小说的创作者与记录者意识到在这场想象的盛宴中,他们沉湎的不过是虚妄的自我满足、自我逃避与自我欺骗吗?他们如何看待自己的想象性补偿?很有意思地,《醉茶志怪》里有一则从第三者眼光,观察叙述一场人妖之间艳遇的故事。《醉茶志怪》卷二《三疯》篇里,乞丐三疯头脑疯癫,但为人良善,所以大家平常也乐于施舍于他。但他忽然消失了一段时间,重新出现在大家面前时,三疯告诉大家他得到仙子垂青,召至其家,居华厦、卧锦绣、食珍馐。当众人问三疯居于何处,他指向的却是一座破败的庙宇。后来众人尾随三疯潜入破庙,赫然发现庙宇中到处颓墙欲坠,杂草塞径,三疯在地上,枕着一块石头酣然入睡,身边躺着一条巨大的壁虎,尾巴不时摇动。三疯口中所言美貌飞举的仙子,却原本是丑陋甚至危险的巨大壁虎;他口中的华居,其实是破败不堪的庙宇;沉湎于幻想中的人丧失了对真实的感知,无论这是一种自欺欺人,抑或是受到蒙蔽,都达到了令人乍舌的程度。相应的是,这个无法分辨真实与幻想的可怜虫,他的现实身份,是个贫穷的疯子,他缺乏理智和能力,他身处卑贱,蠢钝不堪。

无论是无意识的流露,还是有意识地自我解嘲,在这则故事里,志怪小说对自身作了一个意味深长的讽刺,关于人为何幻想,和幻想中人的真实模样。

注释:

① [清]张维屏《国朝诗人征略》,中山大学出版社2004年版,第516页。

② 叶舒宪《中国文学中的美人幻梦原型》,《文艺争鸣》1992年第5期。

③ 周怡《人妖之恋的文化渊源及其心理分析——关于〈聊斋志异〉的两个话题》,《明清小说研究》2001年第3期。

④ 黄伟《论〈聊斋志异〉书生形象的女性化倾向》,《西北师大学报》(社会科学版)1999年第6期。

⑤ 金叶钦、韩雷《从叙事学视域看〈聊斋志异〉中的书生形象》,《温州大学学报》(社会科学版)2016年第1期。

⑥ 蔡堂根《中国文化中的人神恋》(博士学位论文),浙江大学,2004年,第172-189页。

⑦ [奥]弗洛伊德《弗洛伊德论创造力与无意识 艺术 文学 恋爱 宗教》,中国展望出版社1986版,第44页。

⑧ 李洁《中德浪漫魔幻人妖之恋对比——以蒲松龄和霍夫曼的鬼怪小说为例》,《辽宁工业大学学报》(社会科学版)2016第1期。

⑨ [清]李庆辰著,高洪均、王淑艳点校《醉茶志怪》,河北人民出版社1988年版。

⑩ 参看《醉茶志怪》,河北人民出版社1988年版,第180、188页。前者宫斯合对长期为自己讲学授课的狐仙抱着纯正的师友之情;后者虽不出书生王愿对狐仙阿菱的美色一见倾情、便欲相亲的套路,但颇费笔墨刻画阿菱聪颖机智且卓有见识的性格。