内容提要 明末清初,戏曲小说等通俗文学艺术蓬勃兴盛,世人对此具有极高的消费热情。民窑业在这一时期发展迅速,能够从容应对社会风气的演变,生产出类型丰富的器物以满足世人新兴的审美趣味和消费需求。戏曲小说类人物故事瓷画也因此而再度盛行。从购买能力和欣赏趣味这两个方面来考虑,商人应是此类瓷画最主要的消费群体。此类瓷画体现了一种世俗的审美趣味和价值取向,与文人士大夫所崇尚的“雅”正相对立,因而为文震亨等人所排斥。然而世俗之风和商业浪潮已席卷而至,并以其不容抗拒之势渗透到文人士大夫的生活领域中,而以戏曲小说类人物故事图像及相关曲文、诗文作为装饰纹饰的瓷质笔筒即是重要的例证。

由金元至明清,以戏曲小说等通俗文学艺术中的人物故事为题材的瓷画经历了由盛至衰再盛的发展演变。总体而言,此类瓷画盛行的时期均是城市经济、市民文化和通俗文学艺术的繁盛期。商品经济的发达、城市规模的扩大,以及人口的增加共同推动了市民阶层的壮大。物质生活的富足和购买力的增强刺激了精神层面的需求,从而促使市民文化的勃兴。“市民文化从一诞生起,便显示出一种野俗的活力与低下、广阔的普及性。”①商业的繁荣和交通的便利十分有利于市民文化的广泛传播,其在传播的过程中对其他阶层的文化产生了重要的影响,同时也积极吸纳和仿效上层精英文化,而后者的主动介入亦使之呈现出更加多元化的发展态势。在这些因素的推动之下,戏曲小说等通俗文学艺术逐渐发展成熟,并成为普及度高、受众面广的文化消费品。作为商品进行流通的民窑瓷器之所以大量绘刻戏曲小说类人物故事,正是为了迎合这种消费需求,以期在世俗性文化引导的商品市场中获得认可并被接纳。明末清初,戏曲小说等通俗文学艺术持续繁荣,以其表现内容为题材的瓷画在经历了明前期的沉滞之后,逐渐步入了新的兴盛期。本文拟以明末清初戏曲小说类人物故事瓷画为切入点,探讨这一时期戏曲小说等的消费情况,从而进一步论述世俗文化的渗透力与影响力。

一、戏曲小说类人物故事瓷画盛行的消费文化背景

“器物,作为社会文化的组成部分,在社会变迁中,始终是最活跃的因素,十分直观而敏感地反映出各个历史时期的时代性。”②在各类器物中,最贴近社会生活、最能反映世态人心变化的无疑是民间日用器物。因瓷器在日常生活中的使用范围逐渐扩大,其纹饰便具有了更为普遍的社会意义。明中后期官窑日趋衰落,民窑竞起,官搭民烧逐渐成为常态,更在清康熙朝变为定制,民窑的生产技术得到了长足的发展。与此同时,明前期关于民间器用以及民窑器物的种种限制几成具文。这一时期的民窑不仅能创制出更多的新器型,亦能较为自由地绘制各种纹饰,可以非常自如地应对城市经济的发展和社会风气的变化,生产出类型丰富的器物以满足世人新兴的审美趣味和消费需求。与此前同类瓷画相比,戏曲小说类人物故事图像几乎可见于明末清初各种形制的瓷器上,在某种意义上呈现出一种泛滥之势。导致这一现象出现的直接原因,乃是明中期以后戏曲小说等通俗文学艺术的蓬勃兴盛,以及世人对其持续高涨的消费兴趣。曹溶在其《流通古书约》中曾说道:

近来雕板盛行,烟煤塞眼,挟赀入贾肆,可立致数万卷,于中求未见籍,如采玉深崖,旦夕莫觊。③

以此观明中期以后,尤其是晚明时期的民间出版业,可知其十分发达,清代出版业承此余绪,亦颇为繁盛。明清时期,民间书坊的出版物种类繁多,从经史到民间日用类书,从教育类书籍、科举参考书到通俗文学,可谓包罗万象。而在这种商业化的出版风潮中,“经史的权威已经大为弱化,子部、集部的份额则大为加强;更为重要的是,无论经史子集各部之中,阳春白雪、曲高和寡的原典巨著比重已经很少,通俗、普及读物则如雨后春笋,层出不穷;尤其是市民文学的崛起,生机勃勃,蔚为大观,极大地冲击和改变着传统的知识体系和图书结构”④,如晚明吴兴凌氏刊刻经典时疏于校雠,对小说戏曲等书籍却是精雕细琢,谢肇淛因此大为感慨:“近时书刻,如冯氏《诗纪》、焦氏《类林》,及新安所刻《庄》《骚》等本,皆极精工,不下宋人,然亦多费校雠,故舛讹绝少。吴兴凌氏诸刻,急于成书射利,又悭于倩人编摩其间,亥豕相望,何怪其然。至于《水浒》《西厢》《琵琶》及《墨谱》《墨苑》等书,反覃精聚神,穷极要眇,以天巧人工,徒为传奇耳目之玩,亦可惜也”⑤。

民间书坊标新立异、争奇斗巧地大量刊刻戏曲小说等通俗读物,皆因有利可图。上至帝王士大夫,下至贩夫走卒,均会购买、传抄戏曲小说等书籍。明末太监刘若愚《酌中志》载:“神庙天性至孝,上事圣母,励精勤政,万几之暇,博览载籍。每谕司礼监臣及乾清宫管事牌子,各于坊间寻买新书进览。凡竺典、丹经、医、卜、小说、画像、曲本靡不购及。先臣陈太监矩凡所进之书必册册过眼,如《人镜阳秋》《闺范图说》《仙佛奇踪》等类,每岁之中,何止进数次,所进何止数十部哉!”⑥明钱希言《桐薪》亦载:“武宗南幸,夜忽传旨取《金统残唐记》善本,中官重价购之。肆中一部售五十金。”⑦文人士大夫们也喜好阅读、购买戏曲小说等书籍,如《金瓶梅》便使得袁宏道之辈争相传览,王肯堂就曾以重金购得此书的“抄本二帙”⑧。除此之外,普通百姓亦是此类书籍的读者和购买者。明东山主人《云合奇踪序》即说:“田间里巷自好之士,目不涉史传,而于两汉三国、东西晋、隋唐等书,每喜搜览。”⑨明叶盛在《水东日记》中也曾提及“小说戏文”在民间过于泛滥:“今书坊相传射利之徒伪为小说杂书,南人喜谈如汉小王光武、蔡伯喈邕、杨六使文广,北人喜谈如继母大贤等事甚多。农工商贩,钞写绘画,家畜而人有之;痴女妇,尤所酷好,好事者因目为《女通鉴》,有以也。”⑩

.相比于阅读戏曲小说文本,观看或欣赏戏曲表演和说唱曲艺是一种更为简单的接受方式,同时也是一种更为普遍的消费方式,并逐渐演变为一种生活方式。不论是人生礼仪、节日庆典、迎神赛社等重大场合,还是一般的宾朋宴聚,常会有戏曲及说唱曲艺的演出。以明清时期的戏曲表演为例,从神庙宗祠到家宅厅堂,从酒楼茶馆到楼船江畔,到处都有固定或临时的演出场所,职业戏班活跃于城市与乡村各地。然而在明清时期的官方叙述和主流评价中,民间的这种消费行为往往被视为奢侈,亦被认为是世风堕落的表现:

吾乡先辈……贵家巨族,非有大故,不张筵,不设彩,不用歌舞戏。间有一焉,用歌舞戏,则里中子弟皆往观之,谈说数日,不能休。今乡里之人,无故宴客者,一月凡几。……每用歌舞戏,优人不能给,则从他氏所袭而夺之,以得者为豪雄。此何礼义哉!

方夫趁舶风转,宝货塞途。家家歌舞赛神,钟鼓管弦,连飚响达。十方巨贾,竞鹜争驰,真是繁华地界。然事杂易淆,物羶多觊。酿隙构戾,职此之由。

衣食之原,在于勤俭。三吴风尚浮华,不安本分。……又有优觞妓筵,酒船胜会,排列高果,铺设看席,糜费不赀,争相夸尚。更或治丧举殡,戏乐参灵,尤为无礼。

即使是在明末清初政权交替、经济萧条之际,民间演剧依然盛行:

(戊子二月)十一日……平湖郊外,盛作神戏,戏钱十二两一本。国难未纾,居然忘用夷之变。人心之尽,岂止贾太傅之哭哉!

我苏民力竭矣,而俗靡如故。每至四五月间,高搭台厂,迎神演剧,必妙选梨园,聚观者通国若狂。

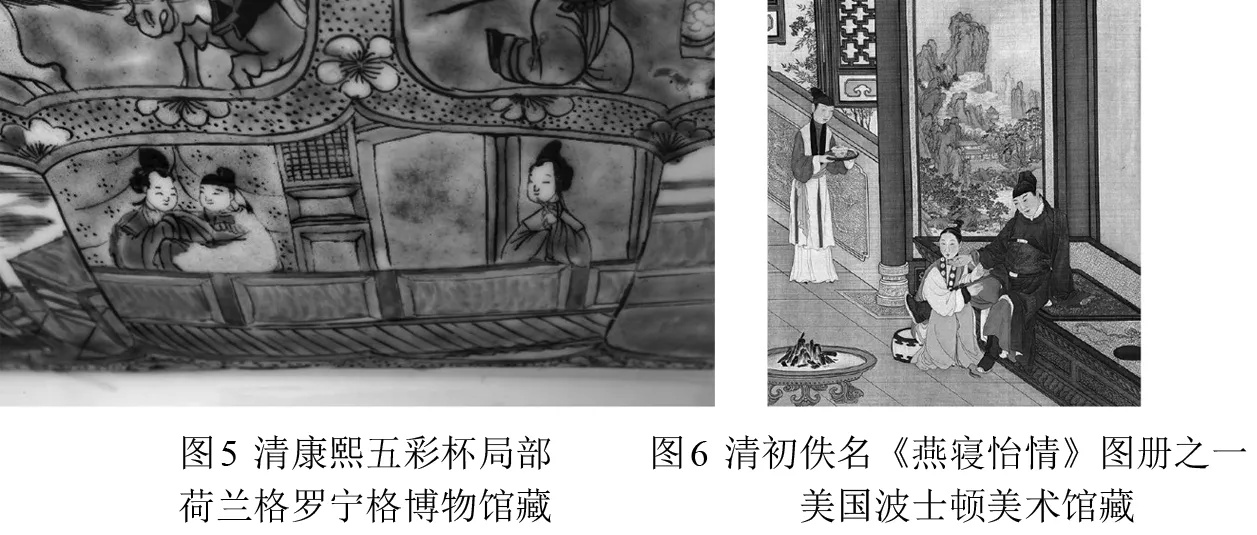

世人对耳目愉悦和声色享乐更加积极主动的追求,推动了戏曲小说等通俗文学艺术的迅速发展和广泛传播,使之引导了大众文化消费市场,且进一步刺激了人们的感官欲望。受此影响,戏曲小说类人物故事瓷画盛行于世。从某种意义上说,购买以戏曲小说类人物故事图像为装饰的瓷器,同样属于对戏曲小说的消费行为,但与购买书籍和观看表演不同的是,这种消费方式相对间接,大多数时候更是无意识而为之。尽管战争和朝代更迭对戏曲小说等通俗文学艺术及其瓷画的发展造成了一定的负面影响,但随着社会的日益稳定和经济的逐渐恢复,世人的消费热情必然会再度膨胀,因为这种消费行为已然内化为一种生活习惯和生活方式。就戏曲小说类人物故事瓷画而言,在笔者目前所搜集到的材料中,即以清前期的数量最多,种类最为丰富,品质也最高,而康熙朝的更是其中的翘楚。这与民窑业尤其是景德镇民窑在这一时期的恢复和迅速发展,并在康雍乾三朝达到巅峰密不可分,而戏曲小说等俗文学艺术的再度繁荣则是更为关键和直接的原因。

二、戏曲小说类人物故事瓷画的消费群体

明清时期,许多历史演义、英雄传奇和神魔灵怪的故事既以小说的形式出现,亦以戏曲的形式流传。诸如《三国演义》《水浒传》《杨家将》《西游记》《封神演义》等世代累积型的小说,其中许多的故事情节原本就是由戏曲改编演化而成,当被吸纳进入大故事体系之后,又会被改编成戏曲进行传播。三国、水浒、西游和杨家将等题材乃是明末清初的瓷画热衷表现的对象,其为瓷画所选取的情节几乎均有相对应的时代相近的戏曲小说作品。因此,将这一时期的戏曲演出剧目与戏曲小说类人物故事瓷画题材进行对比分析,便可在一定程度上了解后者的消费群体的构成。赵山林在《中国戏曲观众学》一书中对比分析了《迎神赛社礼节传簿四十曲宫调》《乐府红珊》和《永团圆·会衅》这三份剧目材料,并将这些剧目分为九类,《乐府红珊》中数量较多的是“宴会喜庆”“训诲功名”和“风情离合”这三类,其所占比例大致相当;《礼节传簿》中比重最高的是“豪侠征战”类,其数目超过一半,“风情离合”类虽是第二,但仅占百分之十三;至于《永团圆》所提及的江南农村赛社剧目,“豪侠征战”类将近一半,“仙佛神话”类和“风情离合”类则次之。《乐府红珊》所选剧目的主要观众乃是官商士绅,而另两份剧目的观众则是以农民为主的广大城乡人员,由此便可知不同阶层和不同地域的观众在审美趣味上的差异。田仲一成在《中国戏剧史》一书中按照演剧环境将戏剧分为乡村、宗族和市场三类,其中宗族戏剧又可分为家礼戏剧和宾礼戏剧。明代乡村祭祀剧目和家礼剧目相近,以忠孝节义功名类为主,而官绅社交宴会所用的宾礼剧目多为风情类。至于迎神赛会时演出的市场戏剧,其剧目以豪侠类最多,其次为仙佛类,再次则为风情类。清代的演剧情况亦与之相近。明末清初戏曲小说类人物故事瓷画所表现的题材,以历史题材和婚恋题材的数量为最多,前者包括了忠孝、节义、功名和征战演义各类,后者则对应“风情(离合)”类。其中征战演义与英雄侠义等故事均属于“豪侠(征战)”类,而大多数以此二者作为表现对象的瓷画都可归类为闻名中外的“刀马人”纹饰。因此单从题材内容来讲,无论是官僚士绅还是普通百姓,都有可能成为戏曲小说类人物故事瓷画的消费者。若从瓷器的价格及当时人们的购买能力来考虑的话,则需要进一步的研究以确定此类瓷画主要的消费人群。

叶梦珠在《阅世编》中详细记录了明末清初瓷器价格的变动情况:

磁器,除柴、定、官、哥诸窑而外,惟前朝之成窑、靖窑为最美,价亦颇贵。崇祯初时,窑无美器,最上者价值不过三五钱银一只,丑者三五分银十只耳。顺治初,江右甫平,兵燹未息,磁器之丑,较甚于旧,而价逾十倍。最丑者四五分银一只,略光润者,动辄数倍之,而亦不能望靖窑之后尘也。至康熙初,窑器忽然精美,佳者直胜靖窑,而价亦不甚贵,最上不过值银一钱一只而已。自十三年甲寅之变,江右盗贼蠭起,磁器复贵,较之昔年,价逾五倍,美者又不可得。大概移窑于近地,工巧与泥水,种种不同,匪但迁乎其地,而弗能为良也。是时,民间复如顺治之初,富者用铜、锡,贫者用竹、木为制,然而所盛馔肴,不堪经宿,洗涤亦不能洁,远不如磁器之便。至二十七年戊午,豫章底定,窑器复美,价亦渐平,几如初年矣。

这一段材料主要描述的是松江地区所售景德镇窑瓷器的价格,江南其他地区的瓷价应与此相差无几。以戏曲小说类人物故事为装饰内容的瓷器较为耗材费工,其中精美的即使不是“最上者”,也可算是佳器、美器,价格自然不低,而一些大型观赏器的售价更是相对高昂。即使是绘制工艺相对粗糙的,亦不致沦落为“最丑者”。因此在正常情况下,这一时期此类瓷器的价格应在中等及以上。

另据日本学者岸本美绪对晚明至清前期江南地区工价的研究可知,崇祯至顺治年间湖州农业劳动者一年的工价为3到5两;疏浚河一天的官定工价,崇祯十三年(1640)嘉定县为2分银,十六年(1643)昆山县为140文,顺治十四年(1657)太仓、嘉定为7分银,康熙二十年(1681)常熟、太仓为4分银;顺治年间苏州的瓦木匠和小工一天的收入分别为28文和14文;康熙八年(1669)鄞县建墓一天可得40文;雍正二年(1724)松江府修海塘一天的官定工价为5分银。若以家庭单位计,其收入所得则不止于此。因这一时期妇女从事纺织业和其他手工业的收入对于家庭生计来说,不仅是一种补充,更逐渐成为一种重要的经济来源,这在江南地区表现得尤为明显。家庭收入的提高,购买力的提升,对消费有积极的促进作用。在满足基本生存所需之余,人们也有条件追求更为精致的生活,甚至是进行奢侈性的消费。明末清初人姚廷遴在《历年记》中记载:

余幼年到郡(指松江府——引者注),看城中风俗,池郭虽小,名宦甚多,旗杆稠密,牌坊满路。至如极小之户,极贫之弄,住房一间者,必有金漆桌椅、名画古炉、花瓶茶具,而铺设整齐。无论大家小户,早必松萝芫荽,暮必竹叶青状元红。毋论贵贱男女,华其首而雅其服焉;饮食供奉,必洁其器而美其味焉。

由此可知,经济较为宽裕的一般市民或乡民,亦有能力购买绘刻有戏曲小说类人物故事图像的瓷器。当然他们还无法大量和经常购买此类瓷器,只有具备一定经济实力的官商士绅才有如此的消费能力。而作为城市新贵的中上层商人本身即浸淫于市民文化之中,既深受其影响,亦推动其不断地发展兴盛,他们更容易为此类瓷器所吸引,而且也拥有较强的购买力,故应是最主要的消费者。至于文人士大夫,虽然他们会积极地改编和创作戏曲小说,但并不表示他们会认可或接受以其中的情节和人物作为装饰内容的瓷器。明清之际,许多文人在其编撰的生活指引之类的书籍文章中,将器物进行了雅与俗的区分,而新兴的景德镇青花、五彩器几乎都被认为是俗物,其中自然包括了绘刻有戏曲小说类人物故事图像的瓷器。然而在这些不无优越感的描述之中,我们却发现世俗之风和商业浪潮已席卷而至,正以其不容抗拒之势渗透到文人士大夫的生活领域中,如戏曲小说类人物故事图像就不仅附着在碗碟等生活用具之上,更因文房用具的瓷质化而成为此类器物的一种装饰纹饰。

三、从戏曲小说类人物故事瓷画看商业文化和世俗文化的影响力

(一)瓷画泛“俗”与文人崇“雅”在传统社会中,器物的形制、纹饰一般被赋予了明身份、别等级的功能,瓷器也不例外。然而对于普通民众来说,王室贵族、上层文人的生活方式和喜好品味具有强大的吸引力。世人在好奇、羡慕、向往之余,纷纷乘机效仿,逐渐推动了奢侈之风的盛行,这种行为便被认为是“以下僭上”的不当之举。与之相对应的是,充满生机与活力的大众文化亦会渗透进贵族文化和精英文化之中,使之在某种程度上显现出世俗化的特征,即所谓“上下无辨”。这些现象在明中期以后愈演愈烈,原有的社会秩序、等级结构受到了一定的冲击。包括瓷器在内的各种器物往往是最先且最直接地展现社会风气演变的事物之一,故其“变异”通常会被许多正统人士视为不祥的征兆。就这一时期的瓷器而言,除了器型种类更为丰富、覆盖面更广之外,其纹饰正如肖丰所说呈现出一种“泛俗化”的倾向。这种“泛俗化”的现象一直延续至清代,主要是指御用纹样出现在普通民用瓷器上,文人画的题材和构图被瓷画大量复制和模仿,以及具有世俗审美趣味和价值取向之纹饰的泛滥。戏曲小说类人物故事瓷画在明末清初的高度发展,正是瓷器纹饰“泛俗化”的一种具体表现。与龙、凤等原本为帝后所用的典型纹饰不同的是,戏曲小说类纹饰并不为特权阶层或某一社会阶层所专用,因此使用绘有此类纹饰的瓷器并不会被认为是僭越违礼的行为。部分文人之所以排斥此类纹饰及其附着的瓷器,主要是因为它们体现了一种世俗的审美趣味和价值取向,而这与文人士大夫所崇尚的“雅”正相对立。

明清时期的一些文人执着于高雅的生活情趣,拒绝为商业性和世俗性的文化所同化,更试图通过区分器物之雅俗来肯定和维护自身的品位与身份。他们将各种器物分门别类,极其详细甚至是繁琐地规定或限制每一类的材质、形制、装饰和使用方法,以凸显自身卓越超群的品位和精致风雅的生活。在大多数情况下,他们对器物雅俗的划分凭借的是相对私人且感性的经验,而不是具有普遍适用性的标准。因此这些文人的观点会出现分歧,甚至产生矛盾。尽管如此,对于器物的“瓷质化”和纹饰的“泛俗化”,他们却持相同的排斥态度。因此许多瓷质的器物通常都不会被他们列为首选,文房器具则更是如此。即便选用瓷质器物,亦以官窑、哥窑、定窑、龙泉窑和宣德官窑等生产的器物为上,而这些窑器或为釉色器,或无过多绘饰,其外观颇为清淡素净,正与戏曲小说类人物故事瓷画的华丽繁复形成鲜明的对比。“花纹太繁”,便“近鄙俗”。除此之外,戏曲小说类人物故事图像乃是叙事性的,其风格多写实,且具有普适性、可复制性和世俗性等特点,一般不会像文人画那样热衷于表现高雅的志趣和强调个人情志的表达空间。当戏曲小说类人物故事图像被绘制在主要供市场交易的民窑瓷器之上,便会转化为商品的附加价值,成为一种商业性的、可重复的、受众面广的装饰纹饰,因而也被风雅之士认为难登大雅之堂。

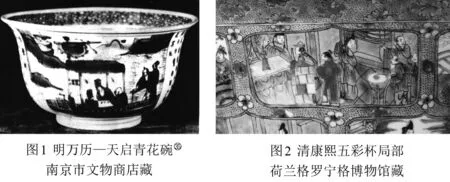

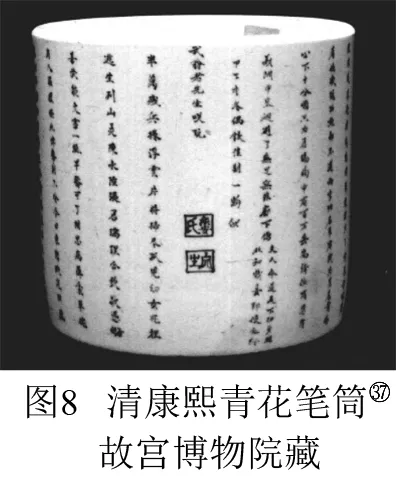

在明末清初的戏曲小说类人物故事瓷画中,有一部分采用了“诗画结合”的构图模式,这是世俗大众追慕和迎合文人审美情趣的一种表现。然而因其为“贱工”所绘,只是一种机械模仿而非艺术创作,故这些瓷画不仅无法博得文人的好感,甚至还被冠以亵渎文字之罪。李渔在《闲情偶寄》中曾如此说道:“碗碟中最忌用者,是有字一种,如写《前赤壁赋》《后赤壁赋》之类。此陶人造孽之事,购而用之者,获罪于天地神明不浅。……有字之废碗,坚不可焚,一似入火不热、入水不濡之神物。因其坏而不坏,遂至倾而又倾,道旁见者,虽有惜福之念,亦无所施,有时抛入街衢,遭千万人之践踏,有时倾入溷厕,受千百载之欺凌,文字之祸,未有甚于此者。”“东坡游赤壁”乃是明末清初常见的一种瓷器纹饰,亦属于人物故事瓷画,图画之余通常还附有《赤壁赋》的长文(图1),而“诗画结合”的戏曲小说类人物故事瓷画之性质正与此相类似。

(二)文房器具上的戏曲小说:商业文化与世俗文化的渗透

文房器具因与文人关系密切,故通常被认为是文人身份的一种特殊标志物。此类器物不仅是书房用器,具有实用的功能,更被当作清供赏玩之物,十分集中地彰显着主人的审美旨趣和生活品位。因此文人十分重视其材质、装饰、布置和使用方法,明清时期大多数的清赏品鉴类书籍或文章对此均有专门的论述。以笔筒为例,高濂曾在《高子书斋说》中较为详细地描述了他理想中的书房,其中书桌上陈设的物品须包括一件“斑竹笔筒”。此外,他在《论官哥窑器》一文中将官哥二窑诸器按形制分为妙品、上乘品和下乘品三等,其中笔筒即属上乘品,可见他对官哥窑笔筒亦颇为推崇。而屠隆却只欣赏斑(湘)竹所制的笔筒,他在《考槃余事》中曾如此说道:“湘竹为之,以紫檀乌木稜口镶坐为雅,余不入品”。文震亨在其《长物志》中则谓:“湘竹栟榈者佳,毛竹以古铜镶者为雅,紫檀乌木花梨亦间可用,忌八稜菱花式。陶者有古白定竹节者,最贵,然艰得大者。青冬磁细花及宣窑者,俱可用。又有鼓样,中有孔插笔及墨者,虽旧物,亦不雅观。”由此可见,虽然文氏所认可的笔筒材质较屠隆所好更为宽泛,但仍以湘竹或毛竹等竹制笔筒为上品,这与高、屠二人的观点相近。他们如此推崇湘竹笔筒,或与传说中王献之的一件名为“裘钟”的斑竹笔筒有关。除此之外,木制笔筒亦深受文人喜爱,被奉为高士的明末清初人陈淏子在传授其堂室布置心得时便如此说道:“室中设天然几一……几上置……笔筒一,或紫檀,或花梨,或速香”。在竹木之外,还有一种瓷质笔筒。对于坚持高雅品位的高濂、屠隆、文震亨、陈淏子等人来说,此类笔筒无疑是一种俗物。尽管高、文二人认为有几类瓷质笔筒亦“可用”,但却是宋代官、哥、定诸窑器和细花青冬瓷,以及明代宣德官窑器等,不仅无一样是新近所产,而且均以素洁清雅著称,装饰有戏曲小说类人物故事图像的瓷器自然是被排斥在外的。

然而上述文人所生活的年代,正是瓷质笔筒逐渐发展兴盛的时期。瓷质笔筒在明天启、崇祯时已大量生产,至清康熙朝更是达到鼎盛,不惟量多,制作亦颇为精良。这一时期的瓷质笔筒形制多样,纹饰丰富,戏曲小说类人物和故事亦是时兴的装饰题材。《匋雅》一书在评价明代青花人物瓷画时曾说道:“明瓷青花人物,以笔筒、花觚为甚诙诡。”《饮流斋说瓷》在论述康熙朝笔筒时亦谓:“康熙大‘笔筒’圆径宏伟,所绘花彩以人物为最奇瑰,花卉次之。”二书作者经常用“诙诡”“奇瑰”“弘奇”等词来形容明清时期戏曲小说之类的瓷器纹饰,以称赞其构想之妙、绘画之精,主要针对的是征战演义、神魔灵怪等题材,上述两条引文所说的“人物”应包括此二类。

除此之外,康熙朝的笔筒上还出现了一种“恶俗”的图像,《匋雅》有载:“康窑大笔筒乃有淡描媟之画,可以为亵矣”。

当然在士商合流日趋明显之际,此类笔筒的购买者和使用者不仅限于文人,应该还包括了以商人为主的普通民众。尽管随着城市经济的发展和商业的繁荣,商人的地位已逐渐上升,“士、农、工、商的旧秩序事实上已为士、商、农、工的新秩序所取代”,但是商人依然向往更高的社会地位。因此在获取一定的物质财富之后,许多商人尤其是富商巨贾通常会谋求跻身士人阶层,或弃贾而仕、弃商从文,或亦贾亦仕、亦商亦儒。在这种价值观的引导下,文人的生活方式成为世人尤为热衷仿效的对象,然而对于文化层次较低的暴发户来说,这种模仿往往又不得要领。如《金瓶梅》中的西门庆有一间名为“翡翠轩”的书房,主人财大气粗,其间名贵器物自然不少,虽亦摆放文具、书籍,但书橱、书篋中装的却是书帕、尺头和请柬拜帖、礼物账簿。“若把当日文人的意见作为书房之雅的标准,则西门庆的书房便处处应了其标准中的俗。”前述两种试图营造高雅品位的瓷质笔筒,既符合西门庆之类商人的欣赏趣味,也在一定意义上满足了他们积极模仿文人生活方式的需求,尽管实际效果显得颇为不伦不类。事实上,商人对笔筒的消费以及对书房的建构,即意味着“原属于士大夫与文人所拥有的文化资本,已不再是他们的专利”。这一现象与戏曲小说等俗文学艺术及其瓷画的盛行一样,共同反映了当时社会风气的高度世俗化和商业化。

注释:

① 冯天瑜、何晓明、周积明《中华文化史》,上海人民出版社2010年版,第468页。

② 肖丰《器型、纹饰与晚明社会生活——以景德镇瓷器为中心的考察》,华中师范大学出版社2010年版,吴琦序第4页。

③ [清]曹溶《流通古书约》(与《宋元本行格表》等书合刊),中华书局1991年版,第1页。

④ 郭孟良《晚明商业出版》,中国书籍出版社2010年版,第68页。

⑤ [明]谢肇淛《五杂组》卷十三,上海书店出版社2009年版,第266页。

⑥ [明]刘若愚《酌中志》卷一,北京古籍出版社1994年版,第1页。

⑦ 朱一玄编,朱天吉校《明清小说资料选编》,南开大学出版社2012年版,第293页。

⑧ 朱一玄编《〈金瓶梅〉资料汇编》,南开大学出版社2002年版,第82页。

⑨ 丁锡根编著《中国历代小说序跋集》,人民文学出版社1996年版,第1005页。

⑩ [明]叶盛撰,魏中平点校《水东日记》卷二一,中华书局1980年版,第213—214页。