·欧阳健·

摘要黄一农先生利用“E考据”,借佘嘉惠《临罗两峰鬼趣图》“淒香轩”印来证明《枣窗闲笔》乃裕瑞手稿,并肯定进此书对红学研究之意义,不仅没有达到预期目的,反倒将问题进一步明朗化了。由《枣窗闲笔》的来源,《枣窗闲笔》的史事,《枣窗闲笔》的时代,与《枣窗闲笔》同现存《脂砚斋重评石头记》实物的矛盾,只能导出《枣窗闲笔》不出于“真实的裕瑞”之手,不能支持脂砚斋的“存在”的结论。要看到电子资源的“E考据”的局限,不能夸大,更不能迷信。关键词黄一农E考据《枣窗闲笔》裕瑞脂砚斋上世纪二三十年代现世的“曹雪芹史料”中,裕瑞的《枣窗闲笔》是口碑最差的一种。周汝昌先生说:“他提到关于雪芹家事的掌故,不免望风捕影,不尽靠得住!”(《红楼梦新证》第856页)陈毓罴先生说:“如果真是出自‘前辈姻戚’的口中,仅得知其姓曹,汉军人,‘雪芹’二字是字是号也弄不清,‘其名不得知’,‘亦不知其隶何旗’,那么,这位‘前辈姻戚’究竟是否真和曹雪芹‘交好’,值得打上一个大的问号,令人怀疑他是故弄玄虚,信口开河。”(《红楼梦论丛》第129页)

1991年“脂伪程真”论提出之后,因有“曾见抄本卷额,本本有其叔脂研斋之批语”,此书身价顿时看涨。蔡义江先生嘲讽说:“欧阳健没有读过裕瑞的《枣窗闲笔》吧?或者即便读过,在创作‘作伪说’时也想不起来了吧?”他还算定我必无言以对:“欧阳健现在发现自己的奇谈原来有这么大的漏洞,他准备作怎样的辩解呢?我也能猜到几分:他大概会说,‘刘铨福化名脂砚斋’,就是受到那个胡编乱造的裕瑞的启示呀!”(《〈史记〉抄袭〈汉书〉之类的奇谈——评欧阳健脂本作伪说》,《红楼梦学刊》1993年第3期)他没有料想到,我其时早已写就《〈枣窗闲笔〉辨疑》,收进了1994年出版的《红楼新辨》。此后。蔡义江先生毫无反应,仿佛当初什么也没发生,只是在对新版电视剧表示不满的时候,发了一通《“新说”误人》说:“我很奇怪,现在电视节目制作者不知为什么对这些确实证据视而不见,不感兴趣,却偏偏要去找出与高鹗、程伟元同时代的裕瑞《枣窗闲笔》中一些道听途说的话来当作证据,说什么小说‘不知为何人之笔’,雪芹只是‘删改’者等等。这样误导观众,用意何在?是想帮助推销‘家酒’以分成吗?”

除《红楼梦学刊》1994年第4期载唐顺贤《裕瑞曾见脂批甲戌本浅考——条辨〈枣窗闲笔〉“伪书”说》外,红学界二十年来也近乎群体噤声。直到2014年6月,台湾中山大学《文与哲》第24期发表黄一农先生《裕瑞〈枣窗闲笔〉新探》,重新将《枣窗闲笔》问题提到日程。2014年8月23日至29日,由台湾蒋经国国际学术交流基金会、台湾清华大学人文社会研究中心,携手北京故宫博物院、浙江大学在杭州举办第二届E考据与文史研习营,高树伟先生撰《裕瑞〈枣窗闲笔〉新考》予以响应;为展示“多啦A梦式”的奇神魅力,短短几分钟就找到了裕颂庭清四次片,“及时有效地回应欧阳先生的质疑”(高树伟:《裕颂庭的“存在”及其他——“2014年第二届E考据与文史研习营”剪影》)。

这股“E考据”旋风袭来不久,赵建忠与陈传坤先生几乎同时发来黄先生的大作,希望我有所回应;缜密持重的金品之先生,在新浪博客转贴黄文,9月3日12:11评论道:“刚刚读过黄一农先生大作《裕瑞枣窗闲笔新探》的全文,认为此文足可证伪‘程前脂后’论。”我于9月29日10:13留言:“似不尽然。请观后续。”金先生9月29日14:59回复:“谢先生!乐观后续。节日快乐!”

王夫之曰:“德必有邻,修德者不恃邻;学必会友,为学者不恃友;得道多助,创业者不恃助。不恃也,乃可恃也。故曰:‘一人行则得其友。’言致一也。”与《春柳堂诗稿》的辨伪由我“首难”不同,对《枣窗闲笔》的质疑却是潘重规先生1966年发端的,我不过是在新条件下加以响应而已。潘重规先生已于2003年4月24日在台北仙逝,我有责任以“致一”的态度,回应黄一农先生的“E考据”;因七个月前已对黄先生《春柳堂诗稿》研究作了回应,故题曰“再回应”云尔。

一

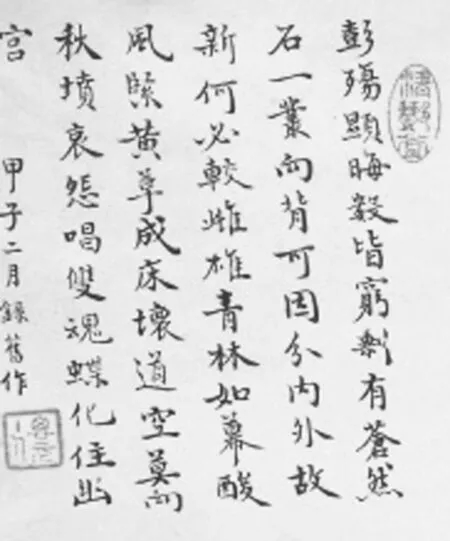

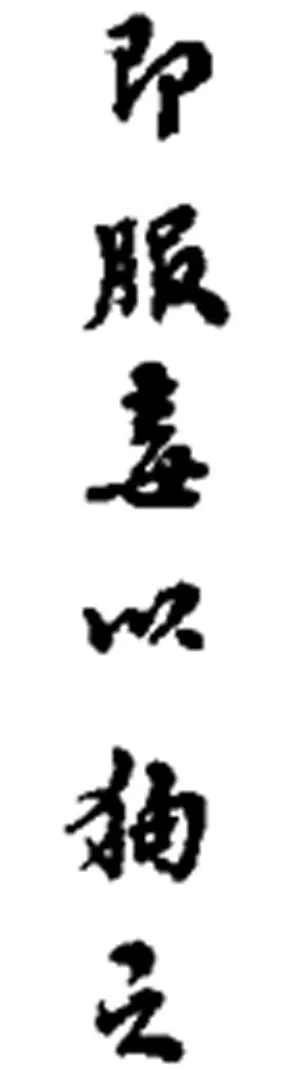

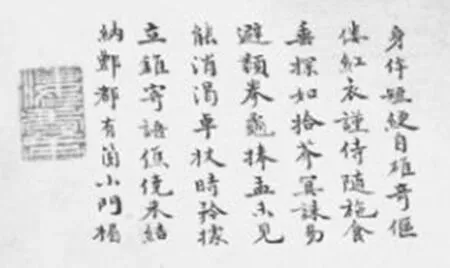

摘要黄一农先生《裕瑞〈枣窗闲笔〉新探》开首云:“中国国家图书馆藏裕瑞的《枣窗闲笔》,此书是红学史上最早的文论专著,但有学者质疑此钞本的字体颇拙,不似裕瑞所为,且所钤‘淒香轩’一印乃造伪。笔者近在佘嘉惠为裕瑞绘制的《临罗两峰鬼趣图》上,新发现有‘思元主人’、‘淒香轩’、‘莺思蝶梦’三印亦见于《枣窗闲笔》钞本,且在比对裕瑞各诗文集中作者‘自录’之字迹后,可确切证明《枣窗闲笔》乃裕瑞的手稿,并进而讨论此书对红学研究之意义。”有人也许会问:辨《枣窗闲笔》之真伪,因何从“淒香轩”一印着手?事情还得从潘重规先生将海外偶得裕瑞《萋香轩文稿》付诸影印所作序说起。其序云:“此稿(指《萋香轩文稿》)真行书颇具晋唐人笔意,且所附评语亦均同时名士手笔,则此稿殆亦裕瑞自书。文学古籍社影印《枣窗闲笔》,原稿字体颇拙,且有怪谬笔误,如‘服毒以狥’之‘狥’误为‘狗’,显出于抄胥之手,谓为原稿,似尚可疑,读者试取二稿比对观之,当可得其真际也。”我在《〈枣窗闲笔〉辨疑》中引申道:

裕瑞工诗善画,且具相当学识,而《枣窗闲笔》不仅如稚子之涂鸦,且多错谬,除将“狥”误作“狗”字外,还把“原委”误作“原尾”,均可证书者为极不通之人。《枣窗闲笔》之非出裕瑞之手,还有一个证据。此书自序末署“思元斋自识”,下有“思元主人”、“淒香轩”二印。裕瑞著有《萋香轩吟草》、《萋香轩文稿》,其书斋当名“萋香轩”,而《枣窗闲笔》自序下所钤之印章竟刻成“淒香轩”,错得未免有点离奇。据此推知《枣窗闲笔》不惟出于“抄胥之手”,且抄手非受裕瑞之请托,而系后人之作伪,谅亦不为太过。

潘重规先生谓“原稿字体颇拙”,我则以为“如稚子之涂鸦”;潘重规先生以“‘狥’误为‘狗’”判其“有怪谬笔误”,我又补充了两点:1.把“原委”误作“原尾”;2.将印章刻成“淒香轩”,结论是:“书者为极不通之人”;“《枣窗闲笔》不惟出于‘抄胥之手’,且抄手非受裕瑞之请托,而系后人之作伪”。

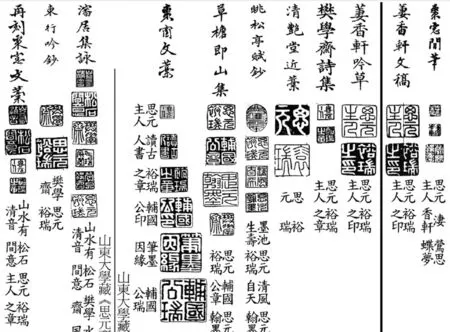

黄一农先生做了件极有意义的工作:他从裕瑞《再刻枣窗文藁》、《东行吟钞》、《瀋居集咏》、《枣窗文藁》、《草檐即山集》、《眺松亭赋钞》、《清艳堂近藁》、《樊学斋诗集》、《萋香轩吟草》、《萋香轩文稿》、《枣窗闲笔》十一种写刻本或钞本中,辛苦整理出一份详细的印谱,这些盖在序文下的印章,是作者郑重负责的态度的体现,意义非凡。然钤“淒香轩”印者,唯存争议的《枣窗闲笔》一种,连题名《萋香轩吟草》、《萋香轩文稿》者也无“淒香轩”之印,这是不免让人失望的。

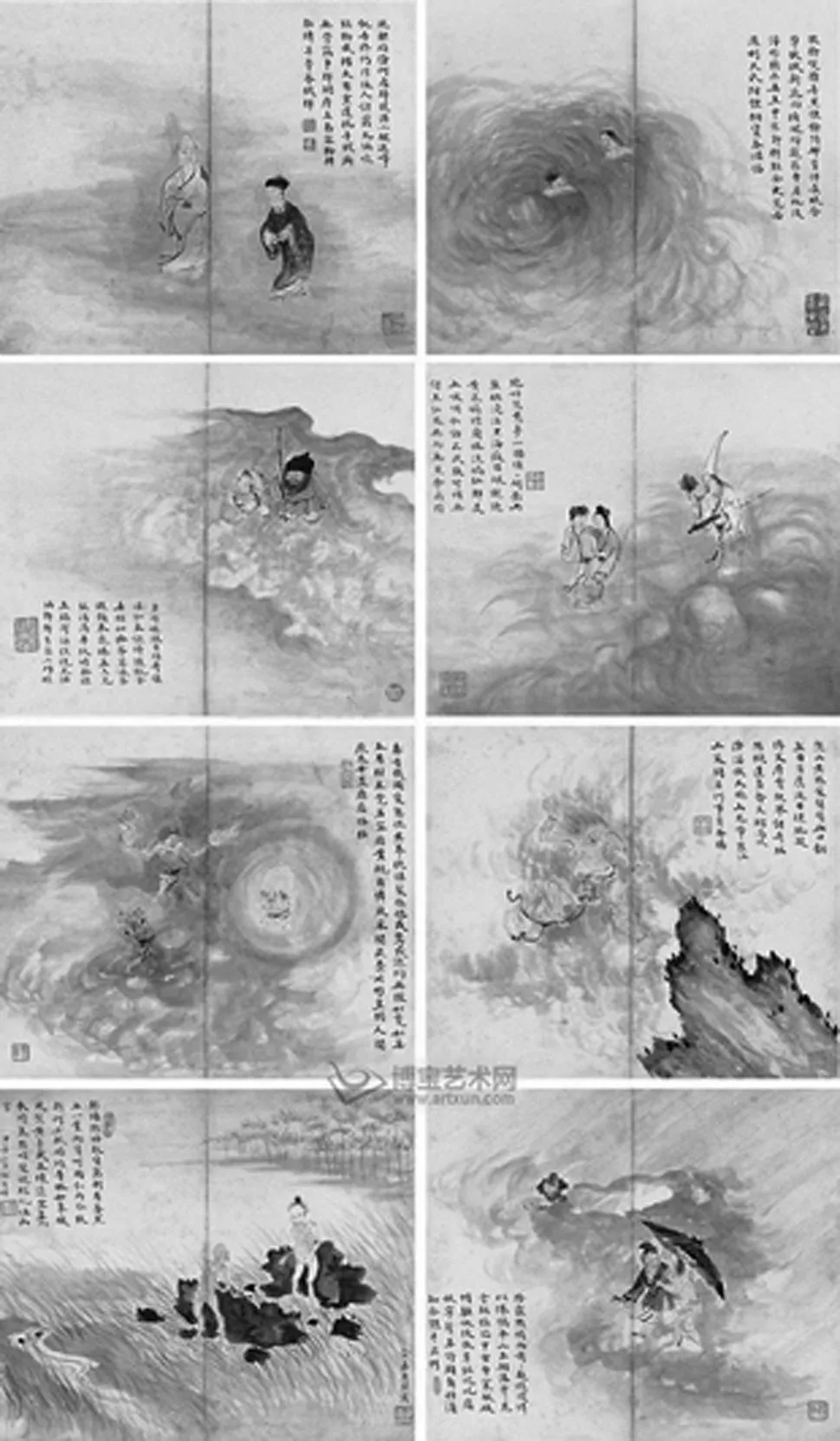

然功夫不负有心人,硬是凭着“E考据”的功能,黄一农先生在茫茫网络中“众里寻他千百度”,居然从苏富比公司网页上,搜得佘嘉惠所临罗聘《鬼趣图》钤有的两枚“淒香轩”印章,确实令他大喜过望,热烈欢呼“裕瑞是否拥有‘淒香轩’印一事,近亦因相关文物的出现而有了重大突破”:“裕瑞于嘉庆九年在八幅图上各题七言咏鬼诗一首,末记‘甲子二月录旧作’,并分别钤用‘思元主人’、‘淒香轩’、‘莺思蝶梦’、‘淒香轩’、‘水珮风裳’、‘江南春’、‘墨华’、‘清艳堂’、‘思元主人’等九印,册后还有张问陶于嘉庆二十一年所题的八首七言咏鬼诗,末还有一跋。”

这里,黄一农先生未免把问题想得太简单了。要确定佘嘉惠所临罗聘《鬼趣图》为“相关文物”,“确切证明《枣窗闲笔》乃裕瑞的手稿”,还有很多事情等他去做。

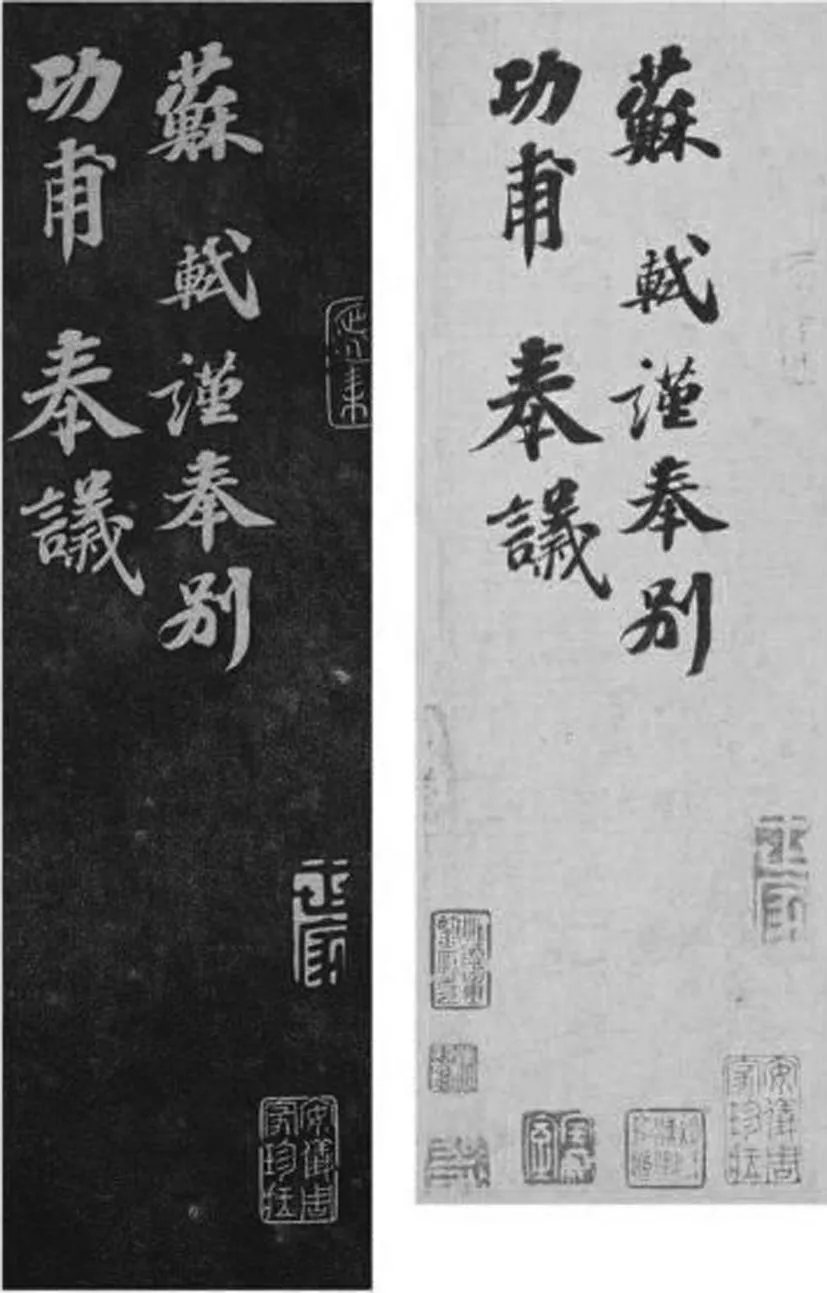

苏富比是全球知名的老字号,近年来却连连拍出赝品,如董其昌《自书诗卷》、《高士传》、王铎《草书临晋帖》、恽寿平《秋菊竹石阁》,均被指为伪作,成交价700多万元;齐白石《虎》为赝品,成交价3200万元;林风眠《渔获》亦为赝品,被一亚洲藏家以1634万港元拍得。最轰动的是苏轼《功甫帖》,以822.9万美元落槌成交,被上海博物馆书画研究部研究员钟银兰、单国霖、凌利中鉴定为“双钩廓填”伪本,钩摹自晚清鲍漱芳辑《安素轩石刻》,制作时间在道光四年(1820)至同治十年(1871)之间,拍品上留有色泽相同的六方朱印,除许汉卿鉴藏印为真外,其馀鉴藏印皆伪。

与苏轼、董其昌、王铎、恽寿平等大家相比,佘嘉惠是个于史无徵的角色,所谓“号养如居士”、“江苏邗江人”之类,都是《临罗两峰鬼趣图》印章上的,此外没有证明“佘嘉惠”的材料。要将其所临《鬼趣图》以红学相关“文物”待之,得首先回答几个问题:1.佘嘉惠的生平如何;2.他和裕瑞的关系怎样;3.裕瑞是在何种情况下为这八幅“仿真”图题诗的;4.八诗既为“录旧作”,裕瑞诗文集中是否有载;5.所录八诗是否裕瑞手迹;6.裕瑞为八幅图题诗,为何用两种“淒香轩”印章……

上述问题,大约黄一农先生一时也回答不了。他称《临鬼趣图》是“佘嘉惠为裕瑞绘制的”,说的就过于含糊。题画诗既可由画家本人自为,亦或倩他人来题。此图是佘嘉惠画了赠给裕瑞的呢,还是裕瑞请他替自己画的呢?如果是前者,应由佘嘉惠题“思元主人雅正”;如果是后者,则裕瑞应题“为养如居士题所临罗两峰鬼趣图”。但在这八幅“仿真”画上,两种题款都没有,只第八幅诗末署“甲子二月录旧作”,页右下署“佘嘉惠谨写”。判断八诗为裕瑞所作的依据,唯第四、第五幅所钤两枚不同的“淒香轩”之印。细看八首题画诗,包括第八幅诗末署“甲子二月录旧作”,都与“佘嘉惠谨写”字迹一致,可见所谓“甲子二月录旧作”,录的就是佘嘉惠的旧作,绝没有“裕瑞于嘉庆九年在八幅图上各题七言咏鬼诗一首”之事。再仔细辨认画上所钤之印,就会发现左右下角的“有意无意之间”(第1幅)、“邗江佘氏”(第2幅)、“宜亭”(第3幅)、“嘉惠之印”(第4幅)、“养如”(第5幅)、“恙如”(第6幅)、“臣嘉惠”(第7幅)、“嘉惠”(第8幅),皆是佘嘉惠的印章,且系原先钤盖的;题诗侧边的“莺思蝶梦”(第2幅)、“江南春”(第3幅)、“思元主人”、“淒香轩”(第4幅)、“淒香轩”(第5幅)、“墨华”(第6幅)、“水珮风裳”(第7幅)、“思元主人”、“清艷堂”(第8幅),则是后人添上的。如果有人出来辨伪,指添盖“淒香轩”印章,是要拉稍有名气的裕瑞以抬高身价,是否可以反过来拿这本《枣窗闲笔》上的“淒香轩”印来作证呢?

顷从网络上查得,这幅《临罗两峰鬼趣图》至少拍卖过两次。一次是中国嘉德国际拍卖有限公司2009年5月30日于洛阳“2009世界集邮展览专场拍卖会”,将《临罗两峰鬼趣图》册页(八开)设色纸本(编号:1312),以估价15,000-25,000元拍卖,成交价为69,440元。作者栏为:“畲嘉惠”,年代栏为:“暂无”。(博宝拍卖网http://auction.artxun.com/paimai-23803-119011648.shtml)三年以后的2012年9月13日,苏富比公司在纽约将佘嘉惠《临罗聘〈鬼趣图〉》设色纸本八开册拍卖,估价35,000-50,000美元,作者栏变为:“佘嘉惠(活跃于18世纪)”,年代栏变为:“一八○四年作,张问陶题跋”。成交价虽未披露,显然大有增值。而其抬高拍卖价的奥秘,就在黄一农先生所谓:“册后还有张问陶于嘉庆二十一年所题的八首七言咏鬼诗,末还有一跋”。“扬州八怪”之一的罗聘(1733-1799),与无名小子“畲嘉惠”,其身价实有霄壤之别;如果你是张问陶,此前已为罗两峰之杰作《鬼趣图》原画题了诗,还乐意将其重抄一遍,附在“畲嘉惠”的仿作上吗?

至于将题跋判为张问陶所作,就更荒唐了。其末记云:“乙亥曾观两峰原本,丙子得此,追忆创作之时,未免阅世过深而伤时太甚。然托意精雅,用笔高旷,又使人看不忍释,宜其笔墨弥增声价矣。”张问陶生于乾隆二十九年(1764),嘉庆十九年(1814)三月初四日病卒于苏州。跋中之“乙亥”,或为乾隆二十年(1755),或为嘉庆二十年(1815);“丙子”,或为乾隆二十一年(1756),或为嘉庆二十一年(1816)。若是前者,张问陶尚未出生;若是后者,张问陶已经去世:其非张问陶于嘉庆二十一年所题,至为显然。可见,苏富比公司为图暴利,已到了不顾常识的地步,而黄一农先生随声附和,不是太危险了么?如果不公开揭穿其欺人伎俩,让“裕瑞于嘉庆九年在八幅图上各题七言咏鬼诗一首”成为定论,这幅《临罗两峰鬼趣图》第三次拍卖,估价岂不要高达500,000美元了么?

回到咱们的正题上来。黄一农先生以“萋”与“淒”二字有时可以通用,来为裕瑞轩名明明是“萋香”,却刻成“淒香轩”辩解,说:“今本《诗经·小雅》中的《大田》篇可见‘有渰萋萋’’句,然《汉书·食货志》及段玉裁《说文解字》则均引作‘有渰淒淒’,且段氏释‘淒淒’为‘雨云起貌’,这与《诗经·毛传》对‘萋萋’的释义‘云行貌’是一致的,故‘淒香轩’印文与‘萋香轩’书斋名两者之首字,确实是可通假的。也就是说,《枣窗闲笔》上的‘淒香轩’朱文方印并非伪造者所露出的马脚。”这一观点,赵建忠先生早在《清人裕瑞书斋名“萋香轩”误刻“淒香轩”释疑——兼谈〈枣窗闲笔〉的稿本笔迹问题》(《红楼梦学刊》2012年第5期)已经说过。殊不知通假字就是古人写的别字(白字),那也是有先决条件的。“萋”本义是盛,《汉书·班倢伃》:“华殿尘兮玉阶菭,中庭萋兮绿草生。”张协《杂诗》:“房栊无行迹,庭草萋以绿。”“淒”的本义是寒,如“寒風淒其”,又同“悽”,如“淒切”。一盛一衰,词义正好相反,二者不能互通。“萋萋”连用,为草木茂盛貌,如“晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲”;为华丽貌,如“掩萋萋之众色,挺袅袅之修茎”;为衰飒貌,如“衰草萋萋一径通,丹枫索索满林红”。“淒淒”连用,唯衰飒一义与“萋萋”可以互通,如“衰草萋萋”可作“衰草淒淒”;他义皆不能互通,“芳草萋萋鸚鵡洲”,不能写作“芳草淒淒鸚鵡洲”;“掩萋萋之众色”,不能写作“掩淒淒之众色”。以“萋”“香”二字相连名其书斋,花木既然有香,无疑是取茂盛、华丽之义,是不应与“淒其”、“淒切”相混,误为“淒香”的。赵建忠先生说得对:“篆刻家为人家治印,姓名是绝对不允许有任何差错的,刻闲文印章尤其是书斋、轩馆之类印章,也不该有错字。如果裕瑞书斋名确系‘萋香轩’竟误刻成‘淒香轩’,当然是不可原谅的错误。”室名“萋香轩”,请人刻图章,却刻成“淒香轩”,居然一下子刻了三枚,放在囊中随处乱盖,能说是合理的吗?

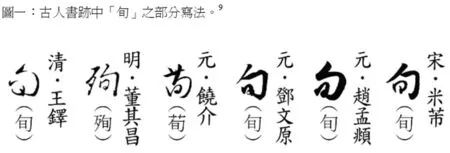

至于《枣窗闲笔》的“怪谬笔误”,如将“服毒以狥”写成“服毒以狗”,将“原委”写成“原尾”,甚至连通假字也算不上。黄一农先生却举古人(米芾、赵孟頫、邓文原、饶介、董其昌、王铎)书迹中“旬”之写法,以为“当我们辨读古人之字迹时,确有可能因书写之连笔或不清,而将右半边之‘旬’、‘句’中的‘日’、‘口’两字根混淆”。然观其所举诸人之“旬”字,中间统统是“日”字!而“服毒以狗”的“狗”字,“口”字的下一横是紧紧封住的。至于“清代收藏家汪啓淑与黄丕烈之著述以及乾隆末年所撰《东流县志》、《明郡守吴公祠记》中,亦皆出现‘原尾’一词,其语意应指从‘原本’至‘结尾’,或可与‘原委’相通”,更是强词夺理。错字就是错字,何必曲意辩解?终不能因为别人写了错字,就说这里的错字是对的罢?

利用电子资源的“E考据”,确能轻易搜索到一大堆诸如此类的“错字”,从而证明这“错字”并不错;相反,甚至可能是对的。如脂本不避“玄”字讳,“E考据”却能找出好些例子,证明通俗小说可以不避讳,给人的印象是不避讳是正常的,避讳倒是不正常的。再如《春柳堂诗稿·题芹溪居士》句曰:“羹调未羡青莲宠,苑召难忘本立羞。”将唐代画家阎立本错成了“阎本立”,黄一农先生也找到证据,确定清人有使用“阎本立”的情况。这种拿偶然事件当做必然的事情,其实是很没有道理的。唯一无人出来申辩的“错字”,是庚辰本第二十二回畸笏叟的“暂记宝钗制谜”云:“晓筹不用人鸡报,五夜无烦侍女添。”我在《脂本“原稿面貌”辨证》中指出:

庚辰本暂记谜语还有一明显错误,就是把“鸡人”抄成“人鸡”。鸡人,本为官名。《周礼·春官·鸡人》:“掌共鸡牲,办其物,大祭祀夜呼旦以叫百官。”后泛指宫廷里早晨报时的人。王维《和贾至舍人早朝大明宫之作》:“绛帻鸡人报晓筹,尚衣方进翠云裘。”李商隐《马嵬》:“空闻虎旅鸣宵柝,无复鸡人报晓筹。”“人鸡”乃抄录者所误,决非作者自误。

但望真有那么一天,“E考据”能找出例子,证明清人确有使用“人鸡”情况啊。

二

需要强调的是,我们从未“以书中出现少数所谓之‘错别字’,即武断直指造伪”。潘重规先生的原话是:“原稿字体颇拙,且有怪谬笔误,如‘服毒以狥’之‘狥’误为‘狗’,显出于抄胥之手,谓为原稿,似尚可疑。”我也只是说:“推知《枣窗闲笔》不惟出于‘抄胥之手’,且抄手非受裕瑞之请托,而系后人之作伪,谅亦不为太过。”所以,还得回到笔迹的鉴定上来,以求得某种共识。

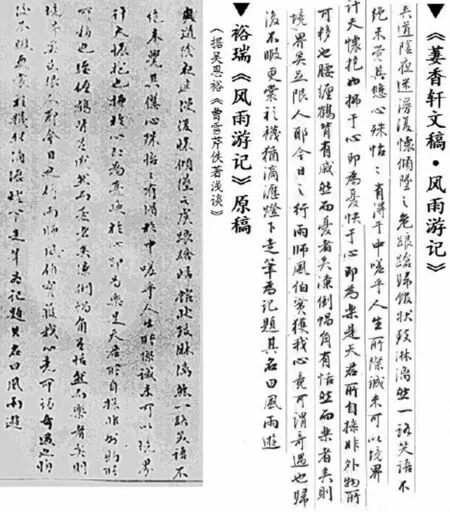

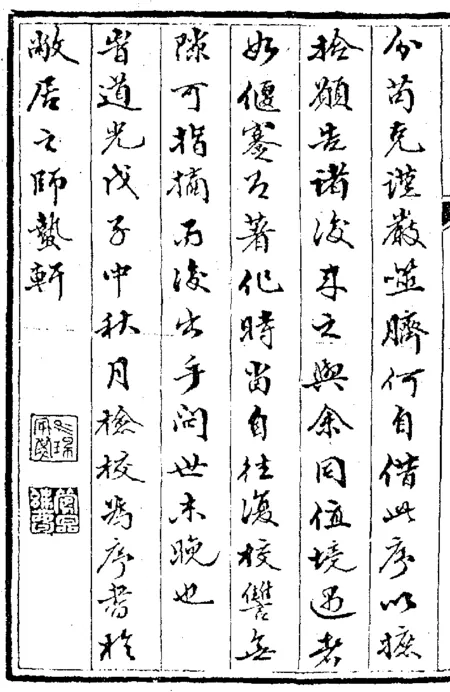

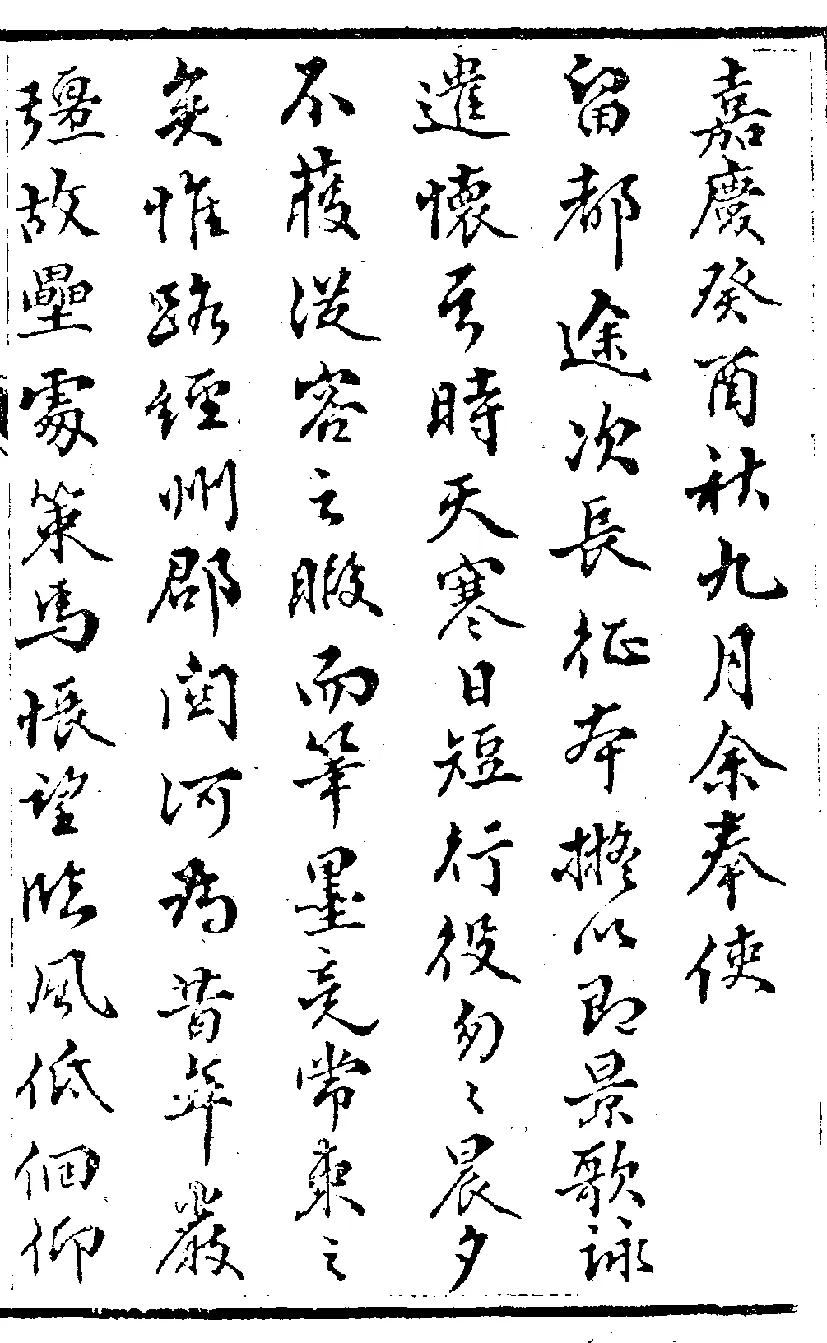

当年潘重规先生以《萋香轩文稿》“真行书颇具晋唐人笔意”,断为系工诗善画的裕瑞自书;《枣窗闲笔》则“字体颇拙”,“显出于抄胥之手”。吴恩裕先生1979年撰《跋裕瑞〈萋香轩文稿〉》,将《文稿》中《风雨游记》一篇与瑛宝《风雨游图》图后裕瑞手写之《风雨游记》对比,以为“《枣窗闲笔》是裕瑞的手写稿;而《萋香轩文稿》则或者‘出于抄胥之手’,或者是他中年以前所写”;瑛宝《风雨游图》图后之《游记》,和《枣窗闲笔》的字迹“虽稍有楷书和行书的不同,但显然是出自一人之手”(《曹雪芹佚著浅探》第87-88页,天津人民出版社1979年版)。各执一端,莫衷一是。现将《曹雪芹佚著浅探》卷首附印之《风雨游记》,与《萋香轩文稿》首篇《风雨游记》附上,不难发现二者书写习惯的同一,笔意精神是相通的:《风雨游图》记写于嘉庆五年庚申(1800),《萋香轩文稿》写于嘉庆八年癸亥(1803),笔画虽稍有变易,承嬗之迹依然可辨。

黄一农先生认识到,由于书写时的条件(如心情、环境、健康、气候、笔墨、纸张等),即使同一人的字迹也曾出现“乖合之际,优劣互差”,鉴定结论具主观成分,无法得到所有人的共识,便决定另辟蹊径,在《枣窗闲笔》中挑出十五个写法较具特色的字,与裕瑞“自录”的《清艳堂近藁》《眺松亭赋钞》《草檐即山集》《枣窗文藁》《渖居集咏》《东行吟钞》《枣窗文续藁》等书之字迹对比,结果“发现这几乎均可找到相近的字体,此很难全归作巧合,从统计学的角度,应可合理推断这是同一人的习惯性写法”。

比较十五个单个字,黄一农先生的推论似乎有些道理。然书法是一种高级的艺术,讲究笔法、字法、章法。一笔一画组成字,字有间架;字与字组合成行,行有行气;行成谋篇,则有疏密、轻重关系,有穿插﹑避让﹑对比﹑呼应关系,凝集着神采气韵。我们看《枣窗闲笔》,分明是一个字一个字地抄写他人的文章,不明其义,故拘谨胆怯,墨滞笔拙,致字字孤立,间隔过宽,没有绵互萦带,缺少才气风韵;再看裕瑞写于嘉庆癸酉(1813)《东行吟草》、道光戊子(1828)《瀋居杂咏》的自序,因为是在写自己的文章,故从容轻松,挥洒自如,气势贯通,体现出整体美。博友邢本山留言:“即使是高树伟和黄一农所举《枣窗闲笔》与裕瑞其他文字相类似,也只是个类似而已。明显,《枣窗闲笔》的字迹比裕瑞的书法要劣至少半个档次。黄一农等强调相似,还需要仔细商榷,千万不能认为相似就是出自裕瑞之手了。”真正裕瑞的字,与“字体颇拙”的《枣窗闲笔》相比,可谓相悬霄壤。

黄一农先生既感叹“受限于不易找到鉴别笔迹的绝对权威”,却又抬出一位“绝对权威”史树青来,引他对裕瑞道光十二年(1832)绘赠耆英的墨菊条幅,“细审《枣窗闲笔》书法与此画题字,完全一致”,而与《萋香轩文稿》颇异,认为《枣窗闲笔》乃裕瑞亲笔,反倒是《萋香轩文稿》“殆出抄胥之手”。

于是,摆在我们面前的,是一批与裕瑞相关的书法材料;站立在我们面前的,是两位鉴定专家——潘重规和史树青。我们是相信自己的眼光,还是相信鉴定者的结论?

“文物鉴定专家”史树青,顶着原中央博物院北平历史博物馆学术委员会副主任、中国历史博物馆研究员、国家文物鉴定委员会副主任委员、南开大学历史系兼职教授、北京大学考古系研究生导师、中国收藏家协会会长、《收藏家》杂志主编、中国博物馆学会名誉理事等头衔,近来名气是越来越大了。但如今这年头,头衔越多,寻租者必多,陷入某种案子的几率亦越高。北京华尔森集团董事局主席兼总裁谢根荣,伪造“金缕玉衣”骗取银行信任案,曾经轰动一时。谢根荣不但以此假文物为6.6亿借贷做担保,又获得5000万元贷款及4.5亿元银行承兑汇票,而对其进行“鉴定”、估价高达24亿元的首席专家,就是史树青!据中国宝玉石协会原副会长、北京大学宝石鉴定中心主任杨富旭事后交代:“没有打开玻璃柜,就隔着玻璃看了看。”“我是只管鉴定,不管评估市场价值的。说这个东西是汉代的金缕玉衣,是大权威史老提出的。”中国宝玉石协会原秘书长李劲松交代:“从心里我们没把这个评估当回事,就像是帮朋友个忙。史树青史老说这个东西是汉代的金缕玉衣,我们也没提出反对意见。”“市场价值也是史老提出的,史老最权威,他说是汉代的。”(法制网http://www.legaldaily.com.cn/legal_case/content/2011-09/06/content_2984072_2.htm)

有人为之辩护道:“就目前的社会风气而言,也不能完全排除史树青先生因丰厚的鉴定费或碍于朋友情面而在‘金缕玉衣’鉴定书上签下自己名字的可能性。但这并不能代表史树青先生对《枣窗闲笔》和《萋香轩文稿》的鉴定也存在问题。因为1977年还是计划经济时期,社会风清气正,文物市场还没有开放,文物鉴定工作比较严谨,完全是从学术方面考量,因此史树青先生1977年对《枣窗闲笔》和《萋香轩文稿》的鉴定结论应该是可信的。”(张广文:《〈枣窗闲笔〉真伪辨》,《红楼》2012年第2期)要请大家注意的是,最早与《枣窗闲笔》的买卖扯上关系的,也正是史树青!有他的《程伟元指罗汉画册及其它》为证:“1943年,我在北京隆福寺街青云斋书店发现,后为孙楷第先生所得。”按照字面理解,事情经过似乎是:史树青“偶然”在隆福寺街青云斋书店“发现”了这本《枣窗闲笔》“稿本”,知道孙楷第正在胡适的指导下从事古代小说的研究和教学,便向他“推荐”了此书,孙楷第一见,大为惊喜,出重价买下,且在教学中兴奋地引用了。据周汝昌先生回忆:“1948年的这个暑假度过了,我与胡先生的通讯关系又进入新的阶段。不想与此同时,又有意外的考《红》因缘:小说专家孙楷第(子书)先生开始移帐京西,在燕园设帐授业了。这时我并未选他的课,却闻名而去旁听。真是巧极了:他正讲到《红楼梦》的事,涉及曹雪芹,便讲出一段鲜为人知的雪芹轶事,说其人的相貌、性情、口才、风度、饮食等等,皆前所未闻。我高兴极了,课后便向孙先生探询他写在黑板上的那部书《枣窗闲笔》的所在。他告知我,书在北平图书馆,他有录副摘抄本。我不揣冒昧,又向人家借阅。他也慨然惠诺。”(《我与胡适先生》第102页)

品味《枣窗闲笔》的交易过程,颇有点像1927年“胡星垣”写信给胡适兜售甲戌本。已经难以弄清史树青从青云斋将《枣窗闲笔》卖给孙楷第中得到了什么好处,但他一定信誓旦旦地保证:这是裕瑞的后人——住在东四牌楼八条胡同三十一号的裕颂庭旧藏的“稿本”,从而让孙楷第视为秘笈,甚至破例地著录进《中国通俗小说书目》的。《枣窗闲笔》发现于1943年,这就回答了黄一农先生“胡适等人所揭举的‘新红学’风潮尚未出现,故作伪的诱因应不多”的问题了。

不料到了1966年,忽然传来潘重规先生发现《萋香轩文稿》,断定《枣窗闲笔》乃出抄胥之手的信息,《枣窗闲笔》之事即将穿帮,史树青岂能不迅加反应?于是借鉴定裕瑞《墨菊条幅》笔迹之机,在《文物》1978年第2期撰文扯上《枣窗闲笔》道:“细审《枣窗闲笔》书法与此画题字,完全一致;而此画题字与《萋香轩文稿》书法,颇有不同。知《枣窗闲笔》乃真裕瑞亲笔,而《萋香轩文稿》‘殆出抄胥之手’。非但如此,今所见裕瑞所撰写刻本《萋香轩诗草》《樊学斋诗集》《清艳堂近稿》等,除《清艳堂近稿》写有‘此卷自录’外,其他两种字体清秀,楷法端庄,与此画题字及《枣窗闲笔》书体皆不相类,显然也出自抄胥之手。益证《萋香轩文稿》非裕瑞亲笔。《文稿》中各篇之后,张问陶、法式善、吴鼒、杨芳灿、谢振定诸人所书跋语(实为评语)与传世各家书迹不类。”通篇是“文物鉴定专家”霸道用语,几无商量馀地。博友邢本山说:“所有裕瑞的东西,有真有假,需要鉴别。这个谁都没有做。都把《枣窗闲笔》以外的裕瑞资料当作真的来比较了,其实,那些也未必都真。”来辨真伪者,正是牵线人。出自这种“托儿”之口的话,有多少可信度呢?

近年来,集邮界陆续收得几个裕颂庭(YüSungTing)寄往国外之信封,其中有钤盖他于洪宪元年(1916)所用的英文个人地址章,译成中文为“裕颂庭,八条胡同三十一号,东四牌楼,中国北平”;今年8月第二届E考据与文史研习营,短短几分钟就找到了裕颂庭清四次片,更让一些人欢腾不已,以为“足以证明裕颂庭在历史上是真实存在的人物”。殊不知,我对《枣窗闲笔》的质疑,从来没有建立在否定裕颂庭存在的基础上。二十年前的《红楼新辨》是这样写的:

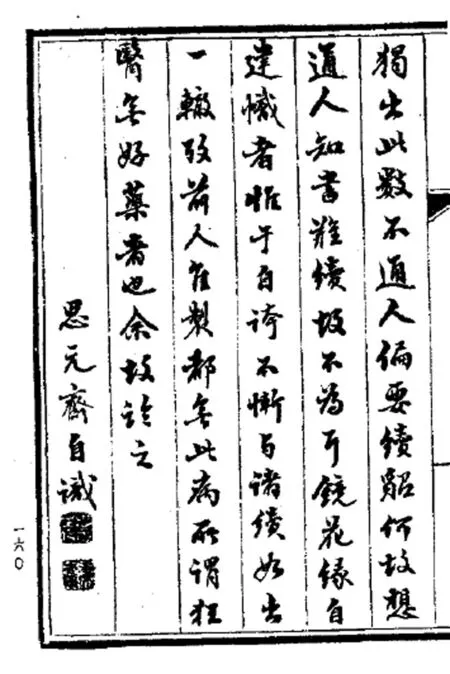

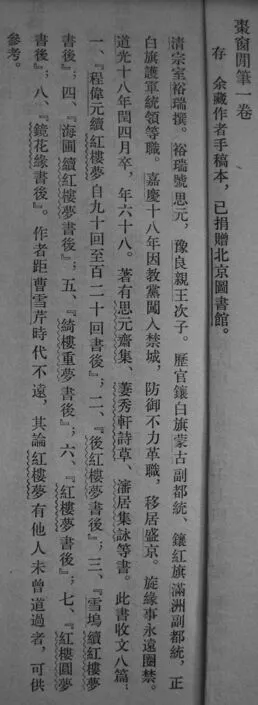

《枣窗闲笔》确是一部很晚的书。所谓晚,包含两层意思:一是所载事迹之晚,一是出现年代之晚。周汝昌说它是嘉道年代的东西,离雪芹生时已很远了,是从前一层意义上着眼的;而从后一层意义上讲,《枣窗闲笔》是二十世纪三十年代才为人提及的。先是孙楷第在《中国通俗小说书目》卷四破例地加以著录:“《枣窗闲笔》一卷,存。余藏作者手稿本,已捐北京图书馆。”五十年代,一粟编《红楼梦书录》,亦予著录,谓“北京图书馆藏稿本,一册”。又谓“此书成于嘉庆十九年(1814)至二十五年(1820)间”。关于此书的来历,孙楷第未作交代。朱南铣《〈红楼梦〉后四十回作者问题札记》“裕瑞”条云:“一九一二年东四牌楼八条胡同三十一号裕颂庭藏,后归孙楷第,现归北京图书馆。”(《红楼梦研究集刊》第七辑,上海古籍出版社1981年版)“一九一二年”云云,当系售书者对孙楷第的表白,则此本的历史,最早可追溯至民国以后(假定售书者所言不虚的话)。

请看,所有有关邮品的发现,都没有突破“此本的历史最早可追溯至民国以后”这个上限;这就是说,《枣窗闲笔》的递藏史,尚有一百年的空白。

从表面看,《枣窗闲笔》出“裕颂庭藏”的说法,似乎有利于《枣窗闲笔》为“作者手稿本”的判断;这其实恰是当年史树青向孙楷第介绍的信息:从隆福寺街到东四牌楼八条胡同,近在咫尺,1943年时的附近居民,对1912年尚在的裕颂庭,应该有所耳闻,这就容易博得信任。按照惯例,卖方青云斋不对买家保证真伪,往往由“专家”充当托儿,完成交易过程。但史树青并没有讲裕颂庭与裕瑞的关系,一切都在不言之中。从其所冠姓氏看似为裕瑞后人,至少该是同族;裕颂庭既是裕瑞的后人,他保存的《枣窗闲笔》应是家族旧藏的手稿——这就是孙楷第接受的逻辑,也是当今许多相信《枣窗闲笔》的人的逻辑。

其实,裕并不是姓。清代名中冠“裕”字的人物,如裕谦(1793—1841),原名裕泰,内蒙古察哈尔镶黄旗人,蒙古博罗忒氏,曾祖父班第任内阁中书、兵部尚书,祖父巴禄为绥远城将军,父庆麟为京口副都统。裕谦嘉庆二十二年(1817)中进士,历任翰林院庶吉士、礼部主事、员外郎。道光六年(1826),任湖北荆州知府,因与湖南布政使裕泰同名,改名裕谦。而裕泰(?—1851),则为满洲正红旗人,他塔拉氏。又有裕禄(约1844—1900),字寿山,喜塔腊氏,满洲正白旗人;裕庚(?—1905),字朗西,汉军正白旗人;裕德,字寿田,喜塔腊氏,满洲正白旗人。这些名中冠“裕”字的人中,惟爱新觉罗·裕瑞(1771—1838)为宗室,多铎五世孙,和硕豫良亲王修龄次子。裕颂庭虽不知是何人之后,至少没有证据表明是爱新觉罗的后裔,在《爱新觉罗宗谱》中是查找不到他的名字的。

裕颂庭既不是裕瑞后人,则《枣窗闲笔》何以到他手中,便是一个未解之谜,那一百多年的递藏史,便不具“文献脉络之通畅”。通过“E考据”搜寻到信封及照片证明,民国期间的裕颂庭,大约是个财力殷实的富商,所以能够将自己的照片印到明信片上,还与意大利著名汽车收藏家FritzSchlumpf(1906-1992)通信,应该是个有文化修养的人,却不见《枣窗闲笔》上留有自己收藏的印记。成于嘉庆十九年(1814)至二十五年(1820)的《枣窗闲笔》,已是百年前的古籍珍本了,裕颂庭至少还没到出卖文物以度日的地步,为何要放到青云斋去出售呢?“E考据”的结果,恰恰切断了裕颂庭与《枣窗闲笔》联系的纽带,表明“一九一二年东四牌楼八条胡同三十一号裕颂庭藏”的不成立。

常观中央台“寻宝”节目,专家问藏宝人的第一句话是:“这个宝贝从哪里来的?”他们要听的是文物的来历。照理而论,最有力的证明为真的回答是:“我亲自从古墓中盗得的。”但肯定无人这样说,通常的回答是:“祖父的祖父传下来的”;但经过专家鉴定,却是当代人的“仿品”,理由大体是“风格不对”、“笔法不像”之类。宝主如果不服,找出他“祖父的祖父”的照片,还有明信片之类的旁证,请问能说明什么呢?

当然,专家鉴定的理由,有时也不能让人信服。照理而论,最有力的反证是:“我亲自伪造的。”这决不是危言耸听,当年张大千不就大批量地仿写石涛、八大山人、唐寅、陈洪绶的作品吗?如今的造假者已没了张大千的本领,要造的也只是陆俨少、李可染的层次了。真与假,仍是文物的专家说了算,他说值一百元就是一百元,说值一百万元就是一百万元。专家在赶场子鉴宝的同时,说不定也将自己的真假古玩卖得一干二净,史树青所扮演的,就是这种角色。

三

胡适为提倡“治学方法”,打了一个有趣的比方:

我们的考据学,原来是那些早年做小官的人,从审判诉讼案件的经验中学来的一种证据法。我今天的提议,就是我们做文史考据的人,用考据学的方法,以证据来考订过去的历史的事实,以证据来批判一件事实的有无、是非、真假。我们考证的责任,应该同陪审员或者法官判决一个罪人一样,有同等的严重性。我们要使得方法自觉,就应该运用证据法上允许两造驳斥对方所提证据的方法,来作为我们养成方法自觉的一种训练。

我们要养成自觉的习惯,必须树立两个自己审查自己的标准:

第一,我们要问自己:你提出的这个证人可靠吗?他有做证人的资格吗?你提出来的证物可靠吗?这件证物是从哪里来的?这个标准是批评证据。

第二,我们还要问自己:你提出的这个证人或者证物是要证明本案的哪一点?譬如你说这个人偷了你的表,你提的证据却是他昨天晚上打老婆;这是不相干的证据,这不能证明他偷了你的表。象这种证据,须要赶出法庭之外去。(《胡适文集》第12册第145页)

在我们面对的这桩红学大案中,作为证人的裕瑞,已在一百七十六年前去世;以他的名义留下的《枣窗闲笔》,也暴露出诸多疑问。但它的“价值”实在是太诱人了,前有吴恩裕先生说:“从提供史料的观点说,他的《枣窗闲笔》描绘了曹雪芹的形象;也说明了脂砚斋与曹雪芹的关系。这都是前此大家所不知道的事实。”(《曹雪芹佚著浅探》第85页)现有黄一农先生说:“由于书中对《红楼梦》后四十回的产生过程提出一些说法,且叙及曹雪芹的相貌、举止、性格、家世,更云:‘曾见抄本,卷额本本有其叔脂研斋之批语,引其当年事甚确,易其名曰《红楼梦》。’在此,裕瑞不仅自称曾亲眼看过带有脂批的抄本(可用以论证脂本非伪作),甚至明指脂研斋(脂砚斋)为曹雪芹叔辈,这些批露出的重要信息引发许多红学家关切。”为了“允许两造驳斥对方所提证据”,不妨降低准入门限,暂且丢开“你提出来的证物可靠吗?这件证物是从哪里来的”的标准,允许《枣窗闲笔》作为“证物”进入诉讼程序,放手展示这份“证言”究竟证实了“本案的哪一点”:

放在首要地位的,自然是“叙及曹雪芹的相貌、举止、性格”了:

其人身胖头广而色黑,善谈吐,风雅游戏,触境生春。闻其奇谈娓娓然,令人终日不倦,是以其书绝妙尽致。

本“证言”对曹雪芹“身胖”、“头广”、“色黑”的描述,堪称栩栩如生,呼之欲出,构成了有吸引力的最大亮点。孙楷第在燕园设帐授业,讲曹雪芹的轶事,说其人的相貌、性情、口才、风度、饮食等等,讲得活灵活现,博得极佳效果,所用材料就是《枣窗闲笔》。但作为提交给法庭的“证言”,是否应该采信?肯定难坏了红学庭的陪审员与法官,——因为这份“证言”不仅证实了“本案的哪一点”(身胖头广而色黑),而且否定了“本案的哪一点”:否定了敦诚的“四十萧然太瘦生”(《鹪鹩庵杂志·挽曹雪芹》),敦敏的“嶙峋更见此支离”(《懋斋诗钞·题芹圃画石》)。裕瑞的信息来源是“前辈姻戚有与之交好者”,上述诸人偏偏就是他的“前辈姻戚”!采信了裕瑞的道听途说,却证伪了“与之交好”的“前辈姻戚”,道理上讲得过去吗?

由上条“善谈吐,风雅游戏,触境生春,闻其奇谈娓娓然,令人终日不倦”,演绎出了另一条“证言”:

又闻其尝作戏语云:“若有人欲快睹我书不难,惟日以南酒烧鸭享我,我即为之作书。”

“南酒烧鸭”,舌尖上的美味也。在曹雪芹的周围,日日团着热情的读者,渴望读到《红楼梦》后面的情节,曹雪芹拿乔作势道:只要你们每天买“南酒烧鸭”给我,我就为你们续写下去。细节描写,真是生动极了,如果拍《曹雪芹》电视连续剧,真是让人禁不住喝彩的难得场景。如果采信裕瑞的证言,又得证伪“与之交好”的“前辈姻戚”了。因为明义《题红楼梦》说:“惜其书未传,世鲜知者,余见其抄本焉。”永忠《因墨香观红楼梦小说吊曹雪芹三绝句》说:“可恨同时不相识,几回掩卷哭曹侯。”弘旿眉批曰:“此三章诗极妙。第《红楼梦》非传世小说,余闻之久矣,而终不欲一见,恐其中有碍语也。”这份“证言”不仅是证实了《红楼梦》的写作是尽人皆知的事,根本不存在明义所说“世鲜知”的私秘状态,弘旿因恐有“碍语”而终不欲一见,更是庸人自扰,站不住脚的。

以上两条,尚且是批驳裕瑞之前的“前辈姻戚”;下面的几条,就是在批驳他之后的胡适了:

其书中所假托诸人,皆隐寓其家某某,凡性情遭际,一一默写之,惟非真姓名耳。闻其所谓宝玉者,尚系指其叔辈某人,非自己写照也;所谓元、迎、探、惜者,隐寓“原应叹息”四字,皆诸姑辈也。其原书开卷有云“作者自经历一番”等语,反为狡狯托言,非实迹也。

胡适1921年著《红楼梦考证》,第一次提出:“《红楼梦》这部书是曹雪芹的自叙传”,他引开端“作者自云曾历过一番梦幻之后,故将真事隐去,而借‘通灵’说此《石头记》一书也”等语,发议道:“这话说的何等明白!《红楼梦》明明是一部‘将真事隐去’的自叙的书。若作者是曹雪芹,那么,曹雪芹即是《红楼梦》开端时那个深自忏悔的‘我’!即是书里的甄、贾(真假)两个宝玉的底本!”(《胡适红学研究资料全编》第158页)“自传说”是胡适的发明,是胡适的专利。《枣窗闲笔》这条“证言”却说:书中的宝玉系指其叔辈某人,“非自己写照”;元、迎、探、惜诸姐妹,也是作者的“姑辈”,生生地和胡适唱起了反调。更可恼的是,从理论上指责胡适以“作者自经历一番”为证,是完全错的,因为那是“狡狯托言”,非实迹也。

由宝玉不是作者的“自己写照”,推及脂砚斋为何人,《枣窗闲笔》的“证言”说:

曾见抄本,卷额本本有其叔脂研斋之批语,引其当年事甚确,易其名曰《红楼梦》。

单就此处所引数语而言,其中即有错误:脂砚斋本是恢复《石头记》一名的人,他却说是由脂砚而易名《红楼》,其谬可知。他说曾见钞本带脂砚斋的批,这该不假。但他只知“卷额”眉批是脂批,而不知道句下双行夹注批更是脂批。他说脂砚是雪芹的叔叔,其立说之因,大约在于他所说的:“闻其所谓宝玉者,尚系指其叔辈某人,非自己写照也。”他既然相信了这个传“闻”,又见脂砚与“宝玉”同口气同辈数,故此才说脂砚也是雪芹的叔辈。他这个“闻”本身也不过是“自传说”的一种变相(可称之为“叔传说”),小小转换,本质无殊,因此思元斋的推论说脂砚是“其叔”也不过是附会之谈。(《红楼梦新证》第856-857页)

很明显,《枣窗闲笔》的“叔传说”,确是“自传说”的一种变相,但矛头分明是冲胡适而来的。

不宁惟是,关于《红楼梦》的木活字本,程伟元序中尝称“自藏书家甚至故纸堆中,无不留心,数年以来,仅积有廿馀卷。一日,偶于鼓担上得十馀卷,遂重价购之,欣然翻阅,见其前后起伏,尚属接笋,然漶漫不可收拾;乃同友人细加厘剔,截长补短,抄成全部,复为镌板,以公同好,《红楼梦》全书始至是告成矣”。《枣窗闲笔》的“证言”却说:

此书由来非世间完物也。而伟元臆见,谓世间当必有全本者在,无处不留心搜求,遂有闻故生心思谋利者,伪续四十回,同原八十回抄成一部,用以绐人,伟元遂获赝鼎于鼓担,竟是百二十回全装者,不能鉴别燕石之假,谬称连城之珍,高鹗又从而刻之,致令《红楼梦》如《庄子》内外篇,真伪永难辨矣。不然,即是明明伪续本,程、高汇而刻之,作序声明原尾,故意捏造以欺人者,斯二端无处可考。但细审后四十回,断非与前一色笔墨者,其为补著无疑。

胡适从不相信程伟元先得二十馀卷、后又在鼓担上得十馀卷的话,斩钉截铁地说:“此话便是作伪的铁证,因为世间没有这样奇巧的事!”(《胡适红学研究资料全编》第173页)据此判定后四十回为高鹗所补续。《枣窗闲笔》却道是“闻故生心思谋利者”所“伪续”,竭力指责程伟元“遂获赝鼎于鼓担”、“不能鉴别燕石之假”,分明是朝胡适发来的冷箭。

但其人对红学不甚了了,诸多“常识”无非是道听途说,所以“证词”中的每一句,几乎都存在毛病,试逐一列举于后:

1.《枣窗闲笔》第一篇标题:《程伟元续〈红楼梦〉自九十回至百二十回书后》。——现存三脂本都不足八十回,指为程伟元、高鹗所“续”的是八十一回至百二十回。或谓“九十回”为“八十回”之误也不通,正确的说法应是“八十一回”。

3.《枣窗闲笔》云:“闻旧有《风月宝鉴》一书,又名《石头记》,不知为何人之笔,曹雪芹得之,以是书所传述者,与其家之事迹略同,因借题发挥,将此部删改至五次,愈出愈奇,乃以近时之人情谚语,夹写而润色之,借以抒其寄托。”——《红楼梦》第一回云:“……从此空空道人因空见色,由色生情,传情入色,自色悟空,遂改名情僧,改《石头记》为《情僧录》,东鲁孔梅溪题曰《风月宝鉴》。后因曹雪芹于悼红轩中披阅十载,增删五次,纂成目录,分出章回,则题曰《金陵十二钗》。”可知《石头记》《风月宝鉴》《金陵二十钗》不过是同书之异名,其作者实为一人。即便甲戌本眉批也不过说“雪芹旧有《风月宝鉴》之书,乃其弟棠村序也”,亦视雪芹为《风月宝鉴》之作者。《枣窗闲笔》谓《风月宝鉴》为旧时他人之笔,曹雪芹得之,发现是书所传述者与其家之事迹“略同”,故加以删改以抒其寄托,实乃荒唐不经之说。尤其可笑的是,在他人的原作上,居然可以“以近时之人情谚语夹写而润色之”,且成就为伟大的《红楼梦》!此种奇谈,适足以暴露说者是完全不懂文学的妄人。

4.《枣窗闲笔》云:“《红楼梦》一书,曹雪芹虽有志于作百二十回,书未告成即逝矣。诸家所藏抄本八十回书,及八十回后之目录,率大同小异者,盖因雪芹改《风月宝鉴》数次,始成此书,抄家各于其所改前后第几次者,分得不同,故今所藏诸稿未能画一耳。”——曹雪芹既未成其书,安知其所作必为百二十回?《枣窗闲笔》自称是见过脂研斋的批语的,今存庚辰本第二十一回回前总批云:“按此回之文固妙,然末后之三十回,犹不见此回之妙。”第四十二回前总批又云:“今书至三十八回时,已过三分之一有馀。”红学家多据此断定曹雪芹之“原书”当为一百一十回。所谓“抄家各于其所改前后第几次者,分得不同,故今所藏诸稿未能画一耳”,则似乎又见过以“重评”相标榜的甲戌本和以“四评”相标榜的己卯、庚辰本,意在说明各本之间的差别的缘由,但这种差别,究竟是“未能画一”,还是“愈出愈奇”?验之第三回写林黛玉的双目,由甲戌本的“一双似喜非喜含情目”,到己卯本的“一双似笑非笑含露目”,到庚辰本的“一对多情杏眼”,可见都是并无实证的妄说。

5.《枣窗闲笔》云:“曾见抄本卷额,本本有其叔脂研斋之批语,引其当年事甚确,易其名曰《红楼梦》。”——甲戌本所有批语均不署名;己卯、庚辰本署名“脂研”的是句下夹行夹批。至于卷额之眉批,己卯本一条也无;庚辰本的眉批都集中在二、三两册,非“本本”皆有,且多署“畸笏”、“畸笏叟”、“畸笏老人”,故周汝昌先生怀疑此说“也未必靠得住,恐怕还是出于一‘闻’罢了”(第870页)。至于书名,甲戌本有“至脂砚斋甲戌抄阅再评,仍用《石头记》”之语,《枣窗闲笔》却说脂研斋“易其名曰《红楼梦》”,该相信哪一个呢?连曹雪芹是谁都不清楚,“其叔”又会是谁呢?

有博友在敝博留言说,争论“相互矛盾的资料记载,内容必有一假或者都假,不可能都真”,还是“各位所见的脂本脂批记载的与其矛盾,凭什么就说裕瑞的记载是错误的呢?”“两个矛盾你就说裕瑞的是假的?还什么逻辑和科学考证?”确实已看出证言与事实的矛盾。有人也许会说,《枣窗闲笔》的论述,是预见了日后胡适可能出现的问题,恰恰反映了裕瑞的“超前”意识,所以具有绝大的价值,尤其是“抄本卷额本本有其叔脂研斋之批语”,“至少确定了‘脂本’在‘程本’之前的客观存在,并证明附有脂批的钞本应非‘新红学’热之后的伪作”,尽管“裕瑞所称脂砚斋(亦作“脂研斋”)乃曹雪芹叔辈的说法,则不知有无确切的根据”。

行文至此,忽然想到一个故事:淮阴古来无城,县令吴棠命取高家堰之条石以筑之。忽一日,堰里之石现十三大字,曰:“刘基造,吴棠拆,拆到此处拆不得。”吴棠闻报大惊,谓刘伯温五百年前就料知我要拆堤取石,万不能逆天而为,遂命停工。高堰为苏北水利枢纽,俗谚谓“倒了高家堰,清淮不见边”也。试想:刘基真能预知吴棠拆石修城之事乎?再试想:裕瑞真能预见胡适考证“新红学”之事乎?

四

读到这里,多数人一定会说:裕瑞根本没有做证人的资格,《枣窗闲笔》来历不明,上面的笔迹不是裕瑞的,印章也不是裕瑞的,所说的话都是错的,不仅是“不相干”的证据,而且与事实相反,必须赶出法庭之外去。但仍有人舍不得《枣窗闲笔》,《长白艺文志》的记载,便成了最后一道救命符。黄一农先生说:

因英浩在《长白艺文志》(光绪十四年始作,民国六年成书)中称:“裕思元有《枣窗闲笔》一卷,皆评论七种《红楼梦》之作,云雪芹书成,旋亦故矣。”知《枣窗闲笔》一书至迟应在清末就已存在。

突出“光绪十四年始作,民国六年成书”,就是强调《长白艺文志》成于胡适1921年提出“新红学之前”。其所据为朱南铣《〈红楼梦〉后四十回作者问题札记(下)》:“《长白艺文志》自光绪十四年(1888年)始作,1917年第四次抄成,稿本赠其兵部同事奉宽,现归北京大学图书馆。”(《红楼梦研究集刊》第七辑第307页)查奉宽《兰墅文存与石头记》注云:“英浩《长白艺文志初稿》据裕瑞《枣窗闲笔》亦云‘《红楼梦》为曹雪芹著’。英君为宽兵部旧雨,满洲人,姓‘高佳氏’,字养吾,一字慕纯,所著《长白艺文志》未刊,其草稿赠余,收藏未理。”(1931年3月1日《北大学生》第一卷第四期)可见,直到1931年3月,《长白艺文志》还处于“收藏未理”的状态。

高树伟先生则强调:“英浩《长白艺文志》(稿本)又曾著录《枣窗闲笔》,可见《枣窗闲笔》之真实存在。”其实,“著录”二字用得并不恰当,如果《长白艺文志》认真著录了《枣窗闲笔》,则只要逐一核对作者生平、成书年代、书写字体、版本行款、有何印鉴、篇目章节诸项,今存《枣窗闲笔》的真伪便可一目了然。遗憾的是,“小说部集类”仅著录了《红楼梦》,且多有游移之语:

《红楼梦》,又名《石头记》,四函□册。曹雪芹名□□编。或云内务府旗人,堂主事。或解云:此小说特为刺大学士明珠贪货无厌而作,其荣国、宁国二府指明珠之祖为叶赫贝勒,一清家努,一杨家努兄弟,后隶本朝者。裕思元有《枣窗闲笔》一卷,皆评论七种《红楼梦》之作,云雪芹书成,旋亦故矣。或又有论者云:此书暗中寓诲淫之意,其后人于嘉庆年随八卦教匪案内被诛,亦其报也,可不畏哉。又《天咫偶闻》云:内务府汉军高兰墅名鹗,乾隆乙卯传胪,亦放宕之士,《红楼梦》一书兰墅所为也。录存备考证。

要之,《长白艺文志》只是在著录《红楼梦》时,顺便提到裕思元有《枣窗闲笔》一卷。因侧重点在《红楼梦》,透露出的《枣窗闲笔》信息有二:1.“皆评论七种《红楼梦》之作”;2.“雪芹书成,旋亦故矣”。然仅此两点,亦足以来判断今存《枣窗闲笔》是否即《长白艺文志》提到的《枣窗闲笔》了。

查今存《枣窗闲笔》首篇《程伟元续〈红楼梦〉自九十回至百二十回书后》,劈头第一句是:“《红楼梦》一书,曹雪芹虽有志于作百二十回,书未告成即逝矣。”而《长白艺文志》说的是:“雪芹书成,旋亦故矣。”一说“书未告成即逝矣”,一说“书成旋亦故矣”,记事截然相反,能说“英浩《长白艺文志》曾著录《枣窗闲笔》,可见《枣窗闲笔》之真实存在”么?

不宁惟是,英浩、奉宽对曹雪芹著《红楼梦》,都持怀疑的态度。《长白艺文志》只用了“曹雪芹名□□编”七个字,关键的名字却空缺着。又谓其后人于嘉庆年随八卦教匪案内被诛,即指曹纶为雪芹后人;复引《天咫偶闻》之说,以为《红楼梦》为高兰墅名鹗所为。奉宽文题目即《兰墅文存与石头记》,他以曹寅号“雪樵”而孙号“雪芹”,曾祖曹玺原名“尔玉”,雪芹虚构宝黛诸名,“是以曾祖之名为狎亵笔墨”,疑曹雪芹非《红楼梦》作者,强烈支持“《石头记》出之高兰墅手为不虚也”:“最近内务府老友张博儒君文厚谈其同事恒泰君,姓高氏,内府镶黄旗,官护军参领,寓地安桥东拐棒胡同。家贫,岁底结棚鬻年糕于桥头,人呼桥高。今已物故。尝自言《红楼梦》乃其先人所作,盖兰墅后人也”。如果英浩、奉宽读到今存《枣窗闲笔》之指责“明明伪续本,程、高汇而刻之,作序声明原尾,故意捏造以欺人者”,还会坚持己说而不加置理么?

尤其要紧的是,《长白艺文志》说“《枣窗闲笔》一卷,皆评论七种《红楼梦》之作”;所谓七种《红楼梦》之作,乃七种续《红楼梦》之作也。今存《枣窗闲笔》却收了《程伟元续〈红楼梦〉自九十回至百二十回书后》《〈后红楼梦〉书后》《雪坞〈续红楼梦〉书后》《海圃〈续红楼梦〉书后》《〈绮楼重梦〉书后》《〈红楼复梦〉书后》《〈红楼圆梦〉书后》《〈镜花缘〉书后》八篇,比《长白艺文志》多出了一篇。首篇《程伟元续〈红楼梦〉自九十回至百二十回书后》开头曰:“《红楼梦》一书,曹雪芹虽有志于作百二十回,书未告成即逝矣。”正因为有“书未告成即逝矣”,所以才有“程伟元续《红楼梦》”之事。而据《长白艺文志》,裕思元《枣窗闲笔》云:“雪芹书成,旋亦故矣。”曹雪芹既已完成了《红楼梦》,还要程伟元续什么呢?这篇《程伟元续〈红楼梦〉自九十回至百二十回书后》,不就没有生根之地了吗?

古人的文章,是讲究考据、义理、词章的,裕瑞如果掌握了曹雪芹“前此大家所不知道的事实”,完全可以写一篇专论置于卷首,然后再写论续书的文字;他没有这样做,却偏偏在第一、二篇《程伟元续〈红楼梦〉自九十回至百二十回书后》《〈后红楼梦〉书后》中,夹杂进大段关于正书《红楼梦》与曹雪芹的内容,显得复沓累赘,不伦不类;而有关《后红楼梦》的论述,亦错综出现在第一、二篇中。这些现象表明,有人对第二篇《〈后红楼梦〉书后》也动了手脚,开头占全文篇幅的三分之一文字,决非原稿所有。

有人要问:篡改《枣窗闲笔》的是什么人?篡改的动机是什么?如果留意下面的事,答案就在其中了。

1928年11月28日,胡适在日记中粘贴了一幅画像照片,旁注:

曹雪芹的小像?

叶玉虎先生影印。原像在上海,似是李祖韩所藏?

日记还粘贴了叶恭绰的信,中云:“曹像,兹检送一份,惜不甚清晰。原有钱辛楣、陈勾山等题咏,未照入。”(《胡适红学研究资料全编》第257页)

1929年4月20日,胡适又在日记中记载参观全国美术展览会情形道:

……有李祖韩先生藏之曹雪芹画像手卷,他邀我去细看。看了之后,我说:“此人号雪芹,但不姓曹。”祖韩大失望,颇不心服。此卷之照片本,曾载在我的日记中,其人头面团团,已很令人生疑。今日细检卷后题咏,第一页即是“壬午三月皇八子”题的两首诗。壬午除夕,曹雪芹就死了。此时正是他最穷的时候,那能有这样阔人题咏,而诗中无一字提及他的窘困,亦无一字提及他家过去的繁华。

其后有钱大昕、蔡以台(丁丑状元)、钱载(萚石)等人题咏,皆称“雪琴学长兄”,诗中无一字可证此人是姓曹的,也无一字提及他的身世的。故我断定此人是翰林院中一个前辈,不是《红楼梦》的作者。(《胡适红学研究资料全编》第258-259页)

这幅曹雪芹画像手卷,先由叶恭绰远道写信推荐,后在展览会又得藏主李祖韩指引细看原件,不料胡适并不赏脸,当场表示:“此人号雪芹,但不姓曹。”让李祖韩大失所望,颇不心服。

这幅手卷是不是曹雪芹画像?不待细看就可否定:连曹雪芹是谁都没有弄清,从何画出他的像来呢?但胡适否定的理论根据却是自己的“考证成果”——“壬午除夕曹雪芹就死了”,壬午年是雪芹最穷的时候,不会有皇八子这样的阔人为画像题咏;加之营养肯定不良,不可能长得“头面团团”,非怪不能让李祖韩心服。史树青《〈书画鉴真〉序》引李虹若《朝市丛载》光绪间竹枝词,言琉璃厂画商云集,搭札席棚,悬挂求售:“唐宋元明件件陈,满墙字画尽名人。由来俱是捣持货,不必深追问假真。”曹雪芹画像这件“捣持货”,李祖韩原指望得红学泰斗胡适的赏鉴,顿时身价百倍,赚得钵满盆满,胡适的无情否决,断绝了他的财路,岂能不怀恨在心?

利益的驱动是作伪的最大动力。借裕瑞之名头与《枣窗闲笔》之白纸黑字,确立曹雪芹“身胖头广”的形象,找到画像手卷之真、且让胡适三缄其口的铁证;但光有雪芹相貌之“立”还不够,还需从“破”的一极入手,揭露胡适的红学见解是错的,决不能盲目轻信,以防他继续散布对画像不利的言论。

他们是怎样篡改《枣窗闲笔》的呢?

首先,另拟《程伟元续〈红楼梦〉自九十回至百二十回书后》置于卷首,将《枣窗闲笔》原稿“雪芹书成,旋亦故矣”一句,改为“《红楼梦》一书,曹雪芹虽有志于作百二十回,书未告成即逝矣”,随后添写“诸家所藏抄本八十回书及八十回书后之目录,率大同小异者。盖因雪芹改《风月宝鉴》数次始成此书,抄家各于其所改前后第几次者分得不同,故今所藏诸稿未能画一耳”。按理,第二篇《〈后红楼梦〉书后》开头“闻旧有《风月宝鉴》一书,又名《石头记》,不知为何人之笔。曹雪芹得之,以是书所传述者,与其家之事迹略同,因借题发挥,将此部删改至五次,愈出愈奇,乃以近时之人情谚语,夹写而润色之,借以抒其寄托”一节,与“曾见抄本,卷额本本有其叔脂研斋之批语”,及“其人身胖头广而色黑,善谈吐,风雅游戏,触境生春。闻其奇谈娓娓然,令人终日不倦,是以其书绝妙尽致”,都应该连类而叙及之,但篡改者心虚,觉得单独成篇,就违背了皆评论七种续《红楼梦》之作的宗旨,关键的证词放在首篇,虽然容易引起注意,但也会产生怀疑,不如先批“伟元臆见”、“获赝鼎于鼓担”,又将本属第二篇的“作《后红楼梦》者随出,袭其故智,伪称雪芹续编”七百馀字,挪来以充篇幅,致使两篇文字,重复拖沓,不成体统。

其次,在第二篇《〈后红楼梦〉书后》开头,以八百字的篇幅大讲《红楼梦》的成书与雪芹的秘闻,所谓“其人身胖头广而色黑,善谈吐,风雅游戏,触境生春。闻其奇谈娓娓然,令人终日不倦,是以其书绝妙尽致”之类,尽在其中。为了显示文笔的灵动,自作聪明地添加“又闻其常作戏语云:‘若有人欲快睹我书不难,惟日以南酒烧鸭享我,我即为之作书’云”一节,遂露了作伪的马脚。我以前说,这分明是对《红楼梦》写作、传播完全隔膜者的信口杜撰,带有近代的鲜明色彩,如今思之,与此种境况相似的,当推鲁迅的《阿Q正传》。从1921年12月4日开始,《阿Q正传》在《晨报副镌》上连载。圆圆脸、一团和气的孙伏园“每星期来一回,一有机会,就是:‘先生,《阿Q正传》……明天要付排了!’”鲁迅如果这个时候说:“欲快睹我书不难,惟日以南酒烧鸭享我,我即为之作书”,恐怕再合适不过的了。

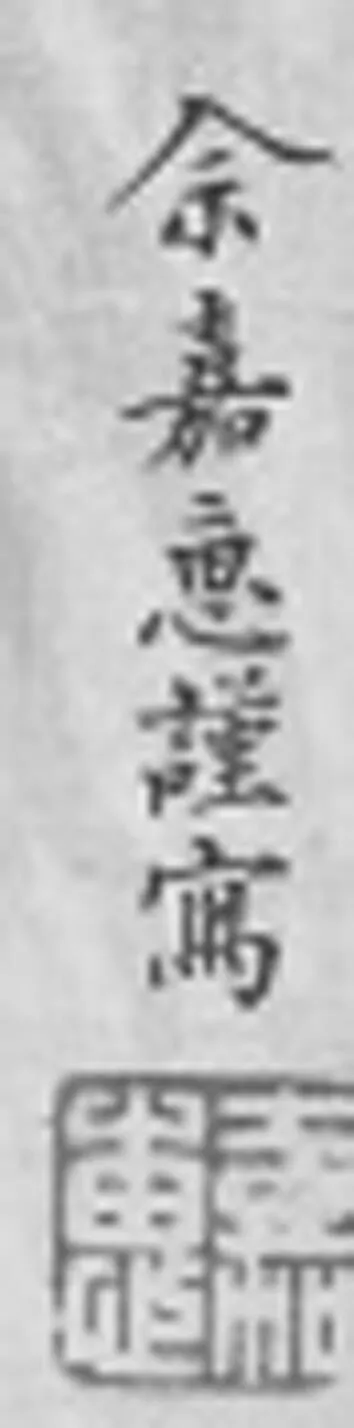

第三,在完成添加首篇与二篇开头文字之后,另撰了一篇小序,序云:

秋凉试笔,择抄旧作,捡得《续红楼梦》七种书后及《镜花缘》书后,汇录一处,以存鄙见。所论是否,未敢自信。论诸书多贬少褒,夫岂好为指摘他作哉?盖矢在弦上,不得不发。若雪芹有知,当心稍慰也。颇怪天下人不乏通人,而独出此数不通人,偏要续貂,何故?想通人知书难续,故不为耳。《镜花缘》自建帜者,惟于自夸不惭,与诸续如出一辙。考前人佳制,都无此病,所谓狂医无好药者也。余故论之。

思元斋自识。

作伪者是知道《长白艺文志》有“《枣窗闲笔》一卷,皆评论七种《红楼梦》之作”的说法的,故意将论《镜花缘》一篇剔出另计,以掩盖自撰的首篇。他不知道,所谓“程伟元续《红楼梦》自九十回至百二十回书后”的说法是不能成立的。一百二十回的程本自传播开始,就是一个完整的统一体,所有的《红楼梦》续书,都是从程本一百二十回后的情节续起的,根本不能将程伟元的本子当作续书。作伪者在序的开头说“秋凉试笔”,已经涉及时序,那在序后的落款,顺手加上年号是极自然的事;为什么不加?心中无底耳。序之后,想到要盖章以示信,恍惚听说裕瑞有“萋香轩”之号,却误刻了“淒香轩”。买主孙楷第居然被骗住,因他对裕瑞知之不多,有《中国通俗小说书目》误记“萋秀轩”为证。

《枣窗闲笔》赝本炮制完毕,首先想到,胡适不大可能是合适的买主,但应该让他知道有这本书,孙楷第便成了物色的对象。果然,在史树青的“导购”下,孙楷第是如获至宝,在课堂上大讲《枣窗闲笔》。胡适曾把戚序本和《四松堂集》托孙楷第捎给周汝昌,对于这件大事,孙楷第不可能不向胡适汇报。可以肯定,胡适是看到过《枣窗闲笔》的。《邓之诚文史札记》1948年11月3日云:

孙楷第来,以《枣窗闲笔》送阅,为《跋百廿回本〈红楼梦〉》一首、《跋〈续红楼梦〉七种》各一首、《跋〈镜花缘〉》一首。道光时裕府思元主人所撰。胡适辈视为秘笈者,其实无甚足取,文笔尤滞。唯有闻之先辈言:“曹雪芹,其人肥黑广额,每言只须人以南酒烧鸭享我,即可作佳小说报之。作《红楼梦》预计百二十回,仅成八十回而逝,先后已改过五次矣。书中所言俱家中事,元、迎、探、惜四春者,寓‘原应叹息’四字,皆其姑辈,与平郡王有亲。所谓‘脂砚斋批本’者,其叔所为,宝玉指别一叔,非自道也。后四十回有目无书云云”皆尚可取。

在邓之诚眼中,孙楷第与胡适是一伙的。他不曾想到,与甲戌本是胡适最需要的书不同,《枣窗闲笔》却是胡适最不需要的书。胡适不想面对曹雪芹“身胖头广而色黑”的形象,更不想面对裕瑞对他的“超前”质疑,连《枣窗闲笔》是脂砚斋在脂本之外的唯一“存在”,居然也毫不动心,采取了不予置理的态度。他的论红文章,从来不提裕瑞,甚至也不提孙楷第,这决不是偶然的。

胡适对《枣窗闲笔》的冷遇,孙楷第是有些不服气的,所以在燕京的课堂上大讲,且破例在《中国通俗小说书目》卷四加以著录:“《枣窗闲笔》一卷,存。余藏作者手稿本,已捐北京图书馆。”须知《中国通俗小说书目》著录的是通俗小说,不伦不类地加进了这本《枣窗闲笔》,显然是另有用心。

因了《枣窗闲笔》雪芹形貌“身胖头广”的记载,“团团”的曹雪芹画像持续发酵。1949年1月,陶洙拜访周汝昌,又为曹雪芹画像当说客,致使争论延续了将近百年,足见流毒之广了。

五

黄一农先生的“E考据”,在《枣窗闲笔》应用中有三大得意之笔:

一曰在佘嘉惠《临罗两峰鬼趣图》上觅得两枚“淒香轩”印章,以证明《枣窗闲笔》之“淒香轩”一印不伪;但“E考据”不懂盖章的规矩,印者,信也,如果八首诗都是裕瑞所题,“淒香轩”之印应盖在最后一幅的落款处,而不应只盖在第四、第五幅。“E考据”当然也不懂,伪造印章是伪造书画的重要一环,据史树青《〈历代书画伪章留痕〉序》,他认识的倪思中、倪思温兄弟,就是专门伪造历代书画家与收藏家印章的好手,其伪造之印章达五百馀方,早至宋代苏东坡,晚至民国潘龄皋,名家如林,随手可取。《临罗两峰鬼趣图》与《枣窗闲笔》之“淒香轩”印,焉知不是此种情形?

二曰搜得裕颂庭的明信片与照片,以证明裕颂庭“在历史上是真实存在的人物”;但“E考据”不懂慎终追远的古训,如果裕颂庭真是贵为辅国公的裕瑞后人,对于先人的手泽遗稿,应该像张介卿那样将其付梓,并恭请当代大佬作序以传之久远,而不应该轻易将其卖给隆福寺街青云斋书店,以换得并不急需的钱财。裕颂庭其人的落实,岂不与期待的目标背道而驰?

三曰查乾隆六十年(1795)裕瑞尝托人寄给袁枚“手书一函、赠诗一章”,其中有言:

瑞久欲识韩,无由可达。今闻蒲友与先生师弟之谊甚笃,故不揣冒昧,以为先容,录窗稿数篇,寄求雅正……倘蒙不弃,肯加郢削,使得附于所刻《同人集》《诗话》等书之列,则瑞幸因先生而传,一经品题,便成佳士,诚平生之大愿也。尚乞一序以荣之,借光多矣。外寄珊瑚手串一挂、常佩汉玉拱壁一件、家制荷包一双。

袁枚将裕瑞的信收入《续同人集》,并将回函录在《小仓山房尺牍》中;裕瑞对袁枚的亲笔信珍视异常,不仅将之装裱,且自识以记此事。黄一农先生评述道:

两人在此初次联络时,裕瑞还告知受宠若惊的袁枚,如有“需用长安什物”,均可“代觅寄来”。袁枚的覆信在起头称“枚顿首、顿首,世子思元主人座右……”,违反了实际封爵情形,将裕瑞的头衔捧高成“世子”,并替其女弟子们代求荷包一、二枚。袁枚且请人至新安赶制徽墨以为回礼,该墨长二寸许,腹背金书“思元主人箸书墨”及“仓山叟袁枚恭制”共十四字。

裕瑞梢后仍与袁枚颇多往还,“殷殷请益”的裕瑞曾寄呈己作之诗文四册,并获赠款为“思元主人吟诗之墨,随园叟袁枚恭制”之一长方墨。袁枚也于嘉庆元年应邀撰《思元主人诗文集亭》,文后还录了旧作之诗七首呈政、当嘉庆三年袁枚过世时,裕瑞在《忆袁简斋先生》一诗中亦提及两人的交往,并深致哀悼曰:“相契有文缘,神交忽数年……鱼雁绝芳讯,诗文散旧篇……不知芹芥意,曾否到灵前?”

发现了裕瑞与袁枚交往的材料,确是很有价值的。但“E考据”不明白,场面上的客气话,是当不得真的。裕瑞与袁枚两人,到底是谁更“受宠若惊”?曹丕说得好:“盖文章,经国之大业,不朽之盛事。年寿有时而尽,荣乐止乎其身,二者必至之常期,未若文章之无穷。是以古之作者,寄身于翰墨,见意于篇籍,不假良史之辞,不托飞驰之势,而声名自传于后。”不要以为裕瑞“为高阳之鞠子,本帝禹之精苗”,那数篇窗稿,还得“殷殷请益”,仰袁枚为之品题,得以附于《同人集》《诗话》之列,幸而流传,便成佳士;至于袁枚为之作序,不过是信手拈来的捧场话。

袁枚是与“真实的裕瑞”有交往的第一位红学人物,他的《随园诗话》是胡适《红楼梦考证》所引用的第一条(也是他认为“最早”、最“重要”的)材料,可见在“新红学”构成史的重要地位。“康熙间,曹练(楝)亭为江宁织造……其子雪芹撰《红楼梦》一部,备记风月繁华之盛”,包涵三大信息元素:1.曹雪芹是曹寅之子;2.他是康熙年间的人;3.《红楼梦》是“备记风月繁华之盛”的书。黄一农先生说得对:“裕瑞对袁枚的文采甚佩服,知他理应读过《随园诗话》”,然引此书涉红记事未加评论,复曰:

又,五十七年首刊的《补遗》前四卷,亦在卷一称:“余买小仓山废园,旧为康熙间织造隋公之园。”无怪乎,裕瑞在道光间成书的《枣窗闲笔》中,会与袁枚同样误系隋出任织造的时间,并误随园即大观园。

按《枣窗闲笔》云:“闻袁简斋家随园,前属隋家者,隋家前即曹家故址也。约在康熙年间,书中所称大观园,盖假托此园耳。其先人曾为江宁织造,颇裕,又与平郡王府姻戚往来。”含糊说“其先人曾为江宁织造”,不符合袁枚记雪芹依其父曹寅居江宁织造府,身历“风月繁华之盛”的史实。《随园诗话》卷十六云:

丁未八月,余答客之便,见秦淮壁上题云:“一溪烟水露华凝,别院笙歌转玉绳。为待凉夜新月上,曲栏深处撤银灯。”“飞盏香含豆蔻梢,冰桃雪藕绿荷色。榜人能唱湘江浪,画桨临风当板敲。”“早潮退后晚潮催,潮去潮来日几回。潮去不能将妾去,潮来可肯送郎来?”三首,深得竹枝风趣。尾署“翠云道人”,访之,乃织造成公之子啸厓所作,名延福。有才如此,可与雪芹公子前后辉映。雪芹者,曹楝亭织造之嗣君也,相隔已百年矣。

再次肯定雪芹为曹楝亭之嗣君,且云与啸厓“相隔已百年矣”。《随园诗话》卷二又引成啸厓公子以诗赠王梦楼太守歌姬柔卿云:“侍儿原是纪离容,红豆拈来意转慵。一曲未终人不见,可堪江上对青峰?”堪为成啸厓为袁枚同时人之证。曹寅任江宁织造为康熙三十二年(1693)至五十一年(1712),袁枚此条写于乾隆五十二年丁未(1786),皆可约称百年,这一时间概念,袁枚是不会弄错的。

与“真实的裕瑞”有交往的还有两位红学人物,一是高鹗,二是程伟元。

《长白艺文志》著录《红楼梦》时提到:“或又有论者云:此书暗中寓诲淫之意,其后人于嘉庆年随八卦教匪案内被诛,亦其报也,可不畏哉。”嘉庆十八年(1813)九月,林清乘嘉庆皇帝承德围猎,派天理教徒一百多人攻入皇宫,被禁军捕杀干净,史称“癸酉之变”。时任都司的曹纶与子曹福昌,以林清馀党磔于市。裕瑞时为正黄旗汉军副都统,曹纶、曹福昌适归其统辖,故以“失察之咎”,受到严厉处置。高鹗时任刑科给事中,在处分失察科道官员中,高鹗名列第一。“癸酉之变”让高鹗和裕瑞成了“同案犯”。没有一定人生体验,对“同案犯”间的感情是很难感知的。

至于程伟元,黄一农先生已经注意到:

裕瑞自嘉庆十九年起被长期圈禁于盛京,这段期间明仁外甥晋昌(1759—1821)曾在十九年至二十二年第二度出任盛京将军,而嘉庆五年即以幕友身分随晋昌入关的程伟元(?—1818)亦在沈阳书院任职,故他们彼此间是有条件相识的。晋昌与裕瑞同为努尔哈赤的裔孙,晋昌的年纪虽大十二岁,辈分却小于裕瑞。被圈禁的裕瑞当时虽遭“派弁兵”严密看守,然以晋昌盛京将军的身份,应不难因公循私与其相见,从而建立某种交情。无怪乎,裕瑞于道光间还与晋昌诗书往还并赋“应感上公曾护惜,芳情重奉一枝春”句,感念晋昌先前的照顾。但以程伟元的位阶,可能就无适当机缘与裕瑞深交,否则,裕瑞应不至于在提及《红楼梦》的后四十回时,称程、高二人有可能明知是伪续的,却“故意捏造以欺人”。

黄一农先生不否认裕瑞与程伟元“彼此间是有条件相识的”,却又认定“以程伟元的位阶,可能就无适当机缘与裕瑞深交”,为的是替“裕瑞应不至于在提及《红楼梦》的后四十回时,称程、高二人有可能明知是伪续的,却‘故意捏造以欺人’”辩解。据胡文彬先生考证,晋昌有《戎旃遣兴集》《西域虫鸣草》两集,后一集卷首有裕瑞序一篇,亦有程伟元序。嘉庆二十五年(1820),程伟元将二集合刻为《且住草堂诗稿》,复撰有一跋,且置明义之跋前。诗稿共收晋昌诗七十三题一百五十四首,其中直接与程伟元唱和的占九题四十首,间接与程伟元有关的,有一题十二首,总计达十题五十二首,几乎占全书的三分之一,二人的关系,几乎到了“忘形莫辨谁宾主”的程度(胡文彬、周雷:《红学丛谭》第260-261页)。其时裕瑞的身份是“永不叙用、严密圈禁”的罪臣,他要得晋昌的庇护,势不能不走程伟元的门子;他又是一个与晋昌唱和的诗友,在种种把酒赋诗的场合,也不能不与程伟元交游。

裕瑞和程伟元的结识,时在程甲本问世二十二年之后,出于对《红楼梦》的爱好和关注,两人应该有更多的共同语言。即便见解不同,也可揭示他所了解的内情。但在《枣窗闲笔》中,却是对高鹗、程伟元的无知和诋毁,仿佛根本就不认识高鹗、程伟元似的。人是有感情的,《红楼梦学刊》1993年第3期五篇专稿对我“进行全面批驳”,宋谋玚先生义愤填膺地责问:“难道爱新觉罗·裕瑞是1927年以后的人吗?难道欧阳健同志连《枣窗闲笔》这种红学常见书都没有读过吗?”(《脂砚斋能出于刘铨福的伪托吗?》)而在1992年10月开封《水浒》学术讨论会上,我第一次见到宋谋玚先生,见他大大咧咧,倒有一股豪气,路上邂逅,立谈了一会脂本脂批,他说已写了一文与我商榷,抱歉道:“要是现在来写,可能就不是那个样子了。”恃“E考据”为法宝者,不懂得融会贯通,知人论世,才会对《枣窗闲笔》诋斥高鹗、程伟元“遂获赝鼎”、“不能鉴别燕石之假”、“故意捏造以欺人者”等,熟视无睹。

网友“扫花斋”说:“《枣窗闲笔》是新红学关于脂砚斋与脂批的惟一历史文献,其珍贵程度不亚于基督徒之于圣经。任何一位认可脂批的聪明红学家,是绝不会把毫无退路的最后一根救命稻草拿出来做‘有’与‘无’的探讨。把这个问题放在阳光下,对于本就有所犹豫的主流红学家们来讲,并不是一种明智的选择。”(http://blog.sina.com.cn/s/blog_954d9cde0100vrbf.html)黄一农先生恃其握有的“E考据”,大胆“把这个问题放在阳光下”,尝试着“把毫无退路的最后一根救命稻草拿出来做‘有’与‘无’的探讨”,实践证明不仅没有达到预期目的,反倒将问题进一步明朗化了。由《枣窗闲笔》的来源,《枣窗闲笔》的史事,《枣窗闲笔》的时代,与《枣窗闲笔》同现存《脂砚斋重评石头记》实物的矛盾,都只能导出一个结论:《枣窗闲笔》不出于“真实的裕瑞”之手,不能支持脂砚斋的“存在”。对有些人来说,它也许是有用的;但在考证的层面上讲,却是无效的,因而是不能采信的。

作者单位:福建师范大学文学院

责任编辑:徐永斌