*本文系国家社科基金一般项目“中国古代小说序跋研究”(项目编号:12BZW056)阶段性成果。

艳情小说通常又谓之淫词小说或淫书,专以性爱为叙写对象,正如鲁迅先生所评:“著意所写,专在性交,又越常情,如有狂疾。”然而就是这样的艳情小说,竟能在清代崇尚理学、讲求知行合一的文化大环境下屡禁不绝,一方面是缘于巨大的商业利润,使得商人铤而走险;另一方面也缘于士大夫私下的共襄盛举。同时,清代的艳情小说更多地指向女子的性追求及其满足感,并在一夫多妻的大背景之下强调性满足的可贵及对纵欲的忏悔,劝百讽一的偏正统叙事立场为其在清代苛酷的文化大环境中找到了存在的合理性。

一、清代艳情小说的文学生态

关于清代的文学生态,严迪昌先生用“世事波诡云谲,文坛诗苑几皆万籁俱寂,搢绅士大夫每成寒蝉仗马”来形容。康雍乾三朝文字狱不断,时世险危,文人因此而招致惨祸的大有人在,原北平故宫博物院文献馆编的《清代文字狱档》和黄裳先生的《笔祸史谈丛》中所呈现的部分史实已是触目惊心。对于文人结社和诗文创作清廷管控尤烈,对于通俗文学的走向当然也从未忽视,有清一代不仅关于禁毁小说的谕旨频下,而且后期被点名禁毁的小说数量也是空前的。天下甫定,顺治帝便启动了艳情小说的禁毁令,而康熙更是先后五次下令严禁小说,如《大清圣祖仁皇帝实录》(卷二百五十八)载:康熙五十三年,甲午,夏,四月,己亥,谕礼部:“朕惟治天下,以人心风俗为本,欲正人心,厚风俗,必崇尚经学,而严绝非圣之书,此不易之理也。近见坊间多卖小说淫词,荒唐俚鄙,殊非正理;不但诱惑愚民,即缙绅士子,未免游目而蛊心焉。所关于风俗者非细,应即通行严禁。其书作何销毁,市卖者作何问罪,著九卿詹事科道会议具奏。寻议,凡坊肆市卖一应小说淫词,在内交与八旗都统、都察院、顺天府,在外交与督抚,转行所属文武官牟,严查禁绝,将板与书,一并尽行销毁。如仍行造作刻印者,系官革职,军民杖一百,流三千里;市卖者杖一百,徒三年。该管官不行查出者,初次罚俸六个月,二次罚俸一年,三次降一级调用。从之。”

康熙皇帝注意到了小说淫词的广泛传播及其对风俗人心的恶劣后果,所以不仅严惩著述者、刊刻者、市卖者,同时也严惩失职的官员,试图从传播的源头,对小说淫词进行全面的封杀,这其中自然包括艳情小说。玄烨禁毁小说淫词考校的是“正人心,厚风俗”,认为这是天下大治的根本。而当时思想界通过对晚明动荡社会的反思,也得出了与康熙不谋而合的结论:“天下去朴久矣。朴者,人之本,万物之根,世道治乱之源也。夫惟朴去至于尽,而小人盗贼弑逆蒸报杀戮之祸害相寻矣。故世之治也,必先反朴,而其乱必先之以浮靡巧诈,言性乖戾,以酝酿杀机,天地莫可如何,遂听人之所为,日月星辰易其度,山崩川竭,震坼贸乱之变成兵戈疾疫水旱之灾,其势有所不得已。”整个社会从上到下亟盼道德的回归,并渴盼由此而获得天下大治。而这种几乎贯穿整个清代的社会思潮对于艳情小说的传播是非常不利的,以至于张竹坡在《读法》五十六中描述了当时的情形,“今有读书者看《金瓶梅》,无论其父母师傅禁止之,即其自己,亦不敢对人读。不知真正读书者方能看《金瓶梅》,其避人读者,乃真正看淫书也”。这种阅读心理上的负罪感正是那个时代社会思潮的自然产物。

雍正三年,在修订《大清律例》时,该谕旨又被载入《大清律例》的《刑律》“造妖书妖言”条,从而标志着清代小说禁毁制度在法理层面上的进一步完善。后续的清帝们在禁毁的道路上渐行渐远,如果说乾隆还是禁毁淫词小说的话,嘉庆帝是所有的小说一律禁毁,甚至连坊肆都禁止开设了。道光年间的江苏苏州地方政府还召集各书坊共同议定条约,公禁出版淫书。一张专门针对艳情小说的禁毁大网在紧锣密鼓之中渐渐收紧。

艳情小说文学生态之恶劣不仅缘于政府的打压,社会舆论的遏止,甚至连部分小说序跋者也对其淫邪的内容和负面的接受效果颇有微词:“稗史之行于天下者,不知几何矣。或作诙奇诡谲之词,或为艳丽淫邪之说。其事未必尽真,其言未必尽雅。方展卷时,非不惊魂眩魄。然人心入于正难,入于邪易。虽其中亦有一二规戒之语,正如长卿作赋,劝百而讽一。流弊所及,每使少年英俊之士,非慕其豪放,即迷于艳情。人心风俗之坏,未必不由于此。”类似的言论还见于乾隆元年闲斋老人《儒林外史序》:“至《水浒》《金瓶梅》,诲盗诲淫,久干禁例。”乾隆二十九年芙蓉主人《痴婆子传自序》:“惟知云雨绸缪,罔顾纲常廉耻,岂非情之痴也乎哉!”“与其贪众人之欢以玷名节,孰若成夫妇之乐以全家声乎?”乾隆四十二年李绿园《歧路灯序》:“若夫《金瓶》,诲淫之书也。”乾隆五十九年王昙《古本金瓶梅考证》:“(俗本)专铺张床笫等秽亵俚鄙之语。”这种从上到下的舆论造势必然会对艳情小说的传播产生不利的影响。

清廷对于层出不穷的艳情小说采取了不间断的严打政策,特别是康熙后期和嘉庆年间。对于艳情小说的打压收到了一定的效果,如张竹坡点评的《金瓶梅》在康熙年间曾广泛流行于江苏的南京、扬州等地,却不见于同治七年和十年江苏巡抚丁日昌的禁毁书目,极其可能在当时的江苏图书市场上已踪迹难觅了。

但令人诡异的是,一方面是从顺治九年开始清廷就一直致力于禁毁的淫词小说就是屡禁不止,并且一直到嘉庆十五年,御史伯依保还在奏请查禁《灯草和尚》《如意君传》《浓情快史》《株林野史》《肉蒲团》,而同治七年江苏巡抚丁日昌禁毁小说目录中光是艳情小说就有四十多部,可见艳情小说在清代的传播管道虽然狭窄,但市场的占有率应当还是很高的,否则如嘉庆十五年被查禁的《肉蒲团》改名为《循环报》就可以继续在市场流通的行为就难以理解了。

二、清代艳情小说的传播

历代的诏令、地方的政令以及小说序跋中的正面评论共同构成了清代的文化主流,这种近乎一边倒的文化倾向性共同形成了对艳情小说传播的全面威压。可是,一方面是主流文化的道德净化,另一方面却是艳情小说的潜流涌动。在清代小说市场上流通的艳情小说不仅有明代的《三妙传》《金瓶梅》《如意君传》《绣榻野史》《昭阳趣史》《玉妃媚史》《痴婆子传》《僧尼孽海》《弁而钗》等,还有清人的创作,如顺康年间的《浓情快史》《肉蒲团》《灯草和尚》《载花船》《梧桐影》《闹花丛》《巫山艳史》《杏花天》《醉春风》,雍正年间的《姑妄言》,嘉庆年间的《蜃楼志》,道光年间的《空空幻》等。

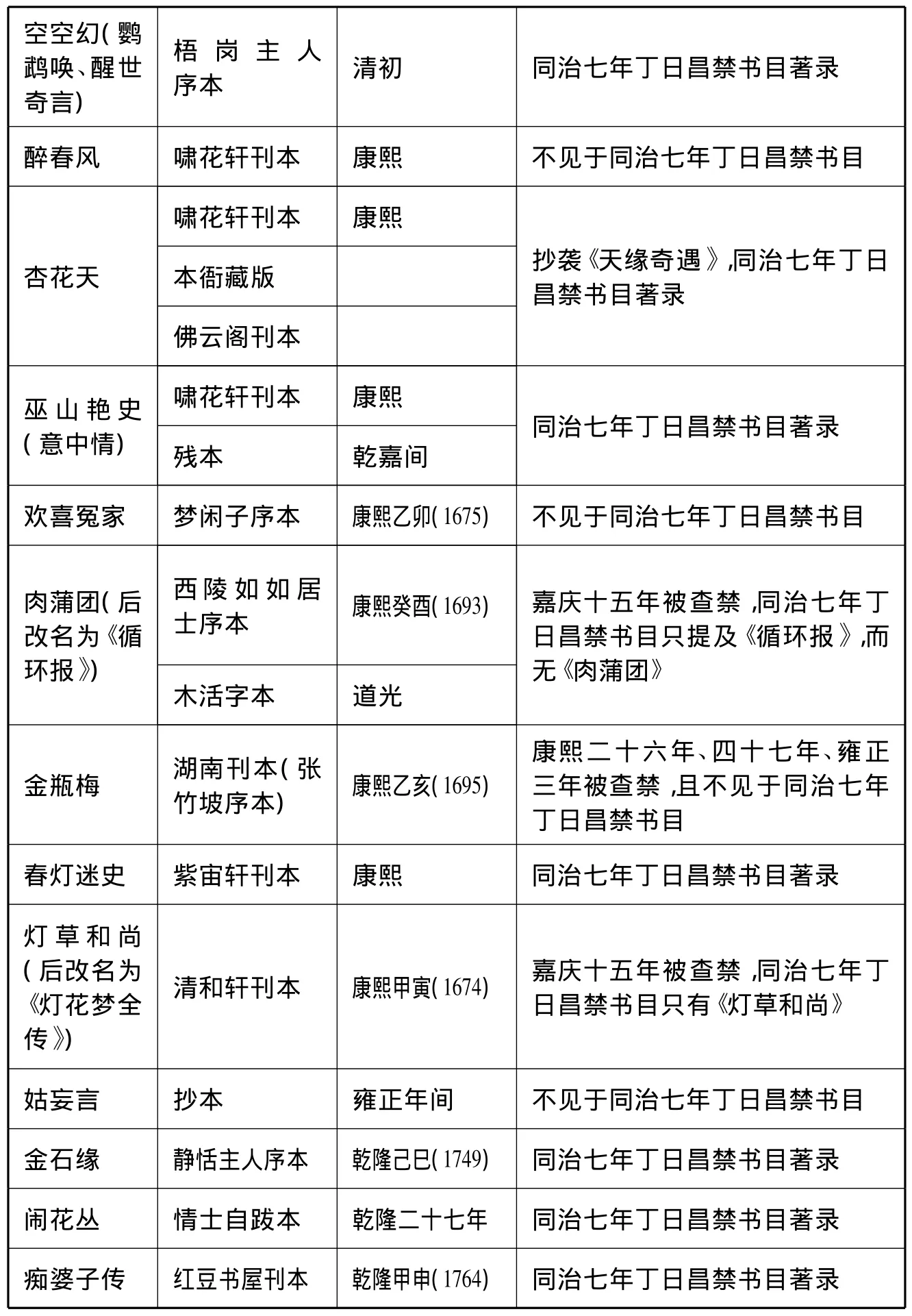

表1 清代出版的艳情小说

痴婆子传 红豆书屋刊本 乾隆甲申(1764) 同治七年丁日昌禁书目著录

怡情阵 同治七年丁日昌禁书目著录

从上表现存的书目来看,清代艳情小说的创作和刊行在顺康年间出现过井喷,而从雍正年间开始,清人创作的艳情小说数量直线下降,而且如《欢喜冤家》《金瓶梅》《醉春风》《十二笑》《姑妄言》等艳情小说已不见于同治七年江苏巡抚丁日昌的禁毁书目,可能这些小说已罕见于当时的江苏图书市场,说明禁令收到了一定的成效。但这绝不意味着上述图书就彻底地被禁毁,清代小说序跋中两次提及《金瓶梅》在乾隆年间的传播:袁枚在乾隆四十六年的《原本金瓶梅跋》中就交代了他手中珍藏的一本蒋士铨馈赠的《原本金瓶梅》;王昙在乾隆五十九年的《古本金瓶梅考证》也指出,大兴舒铁云曾得到翠微山房主人赠与的《古本金瓶梅》。袁枚和王昙都是乾隆年间著名文人,或作为《金瓶梅》的所有者,或作为知情人,他们的小说序跋不仅比较翔实地记载了《金瓶梅》在乾隆年间文人之间私相赠与的传播情形,而且还均表现出了对于出版《金瓶梅》的强烈兴趣,他们所忧心的只是出版资金的缺乏,而对于政策层面的违规并没有表现出太大的担忧。

作为生活在清代乾嘉道年间的皇族成员,昭梿的记载也证实了《金瓶梅》之类的艳情小说在当时的士大夫阶层中所受到的欢迎程度,并从某种意义上点明了艳情小说在清代屡禁不止的真正原因。虽然对小说抱持着明显的偏见,昭梿还是在《啸亭续录》卷二中留下了比较客观的记载,从其对小说的评价可知,昭梿本人极有可能也是这些小说的读者:

自金圣叹好批小说,以为其文法毕具,逼肖龙门,故世之续编者,汗牛充栋,牛鬼蛇神,至士大夫家几上,无不陈《水浒传》《金瓶梅》以为把玩。余以小说初无一佳者,其他庸劣者无足论。……世人于古今经史略不过目,而津津于淫邪庸鄙之书称赞不已,甚无谓也。

文人士大夫对于艳情小说的兴趣注定了艳情小说禁毁工作的艰巨性和长期性,而商业利润的巨大更促使部分书商铤而走险,进一步增添了艳情小说禁毁背后的变数。

艳情小说虽绝迹于清代藏书家的藏书目,但并不意味着艳情小说只在低端市场潜流暗涌,相反,艳情小说的市场售价之高是普通人所难以接受的。朝鲜李圭景《五洲衍文长笺散稿》卷七“小说辨证说”载乾隆四十年(1775),朝鲜永城副尉申绥委托来华的“首驿”李谌购买《金瓶梅》,“一册直银一两,凡二十册”,全套值银二十两。而在乾隆四十年,二十两白银大致可以买到三亩良田或六石大米了:“至本朝顺治初,良田不过二三两。康熙年间,长至四五两不等。雍正间,仍复顺治初价值。至乾隆初年,田价渐长。然余五六岁时(乾隆二十八年,1763),亦不过七八两。”“至于银价,乾隆初年,每白银一两换大钱七百文,后渐增至七二、七四、七六至八十四文。余少时每白银一两,亦不过换到大钱八九百文。嘉庆元年,银价顿贵,每两可换钱一千三四百文,后又渐减。近岁洋钱盛行,则银钱俱贱矣。”“雍正、乾隆初,米价每升十余文。二十年虫荒,四府相同,长至三十五六文,饿死者无算。后连岁丰稔,价渐复旧,然每升亦只十四五文为常价也。至五十年大旱,则每升至五十六七文。自此以后,不论荒熟,总在廿七八至三十四五文之间为常价矣。”

在巨大商业利润的刺激下,大量的艳情小说在书坊主的组织下被炮制出来。“变幻淫艳,贾利争奇”,康熙年间苏州书坊啸花轩即组织一批文人先后编创了《醉春风》《灯月缘》《巫梦缘》《巫山艳史》《梧桐影》《杏花天》《恋情人》《浓清快史》等多种艳情小说。这些艳情小说中的男主角多为财大器粗之辈,再借力于春药或情趣用品,在声色的放纵中尽情地享受着人间的性福,难怪康熙年间江苏巡抚汤斌狂批道:“独江苏坊贾,惟知射利,专结一种无品无学希图苟得之徒,编撰小说传奇,宣淫诲诈,备极秽亵,污人耳目。”

旧有的部分艳情小说在政令和舆论的全面封杀下暂时退出了市场,但新的艳情小说又迅速填补了市场空白。而所谓的新,有的只是更换书名,如《肉蒲团》改名为《玉蒲团》《循环报》《耶蒲缘》《野叟奇语》《钟情录》《巧姻缘》《巧奇缘》《风流奇谭》《觉后禅》,《欢喜浪史》更名为《梅梦缘》,《桃花影》易名为《浓情快史》《牡丹奇缘》,《灯草和尚》变为《灯花梦全传》;而有的则通过抄袭或多方拼凑,如《怡情阵》辑自《绣榻野史》,《两肉缘》《换夫妻》采自《欢喜冤家》,《杏花天》克隆《天缘奇遇》,《欢喜浪史》模仿《碧玉楼》,部分篇目抄自《古今小说》《欢喜冤家》,《闹花丛》抄袭《桃花影》《春灯闹》;有的对原作大量删节,如《巫梦缘》删节后更名为《恋情人》《迎风趣史》。因此市场上流通的艳情小说的数量并没有见少,这可从同治七年和十年江苏巡抚丁日昌的禁毁书目中见出一丝端倪。在清代如此严酷的思想禁锢之下,竟然还是在政策的夹缝中残存了这么多的艳情小说,不能不说是一个奇迹。可以想象,没有流传下来的艳情小说不知凡几了。

三、清代小说序跋与艳情小说接受

清代小说序跋在两性关系上表现出了更加开放的一面,如果说《金瓶梅》是以男子的性满足为表现对象的话,那么清代的艳情小说更多地指向女子的性追求及其满足感,并在一夫多妻的大背景之下强调性满足的可贵及对纵欲的忏悔。正是因为其中性的立场,才使得艳情小说在小说序跋中得到礼遇。

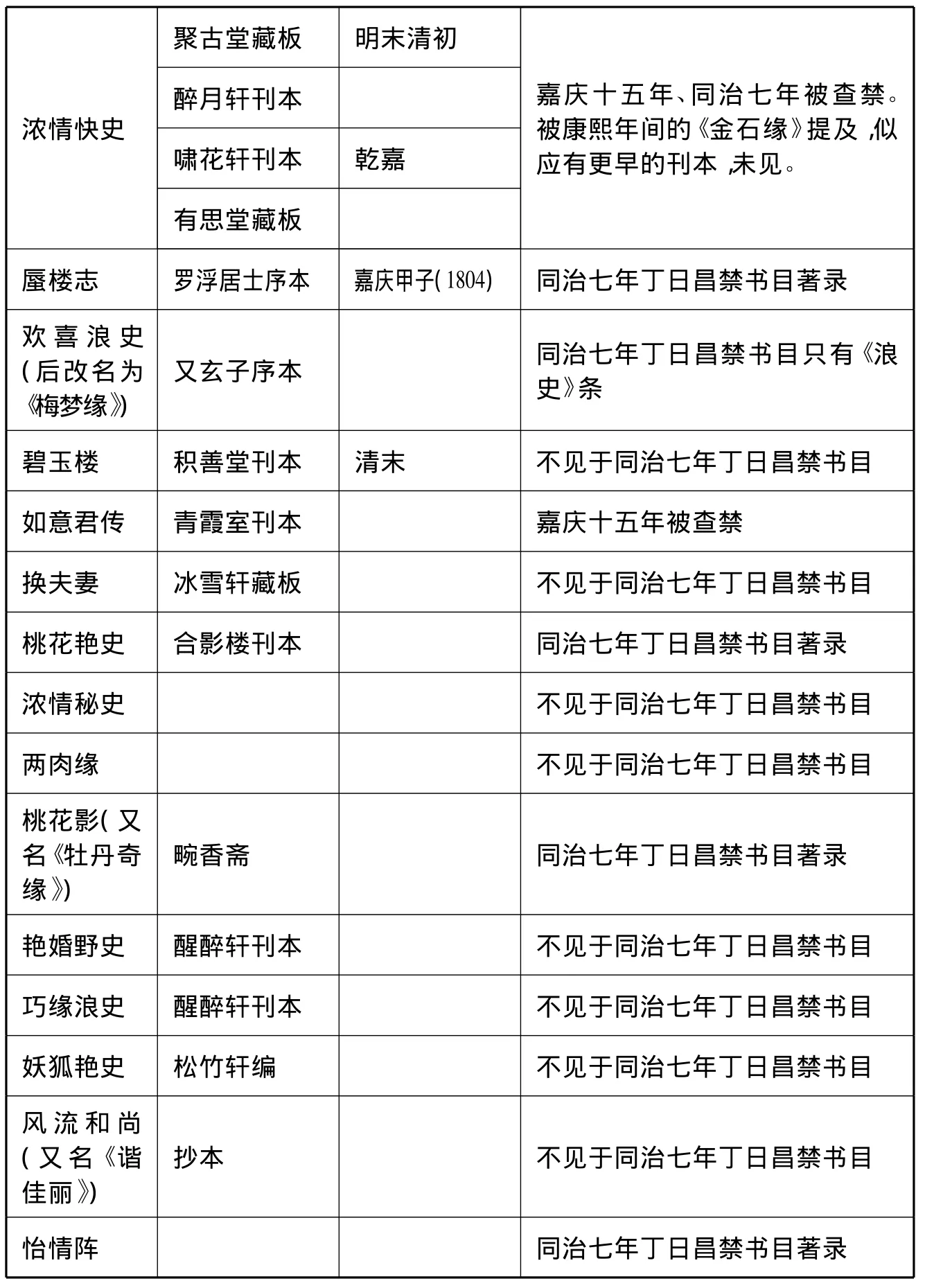

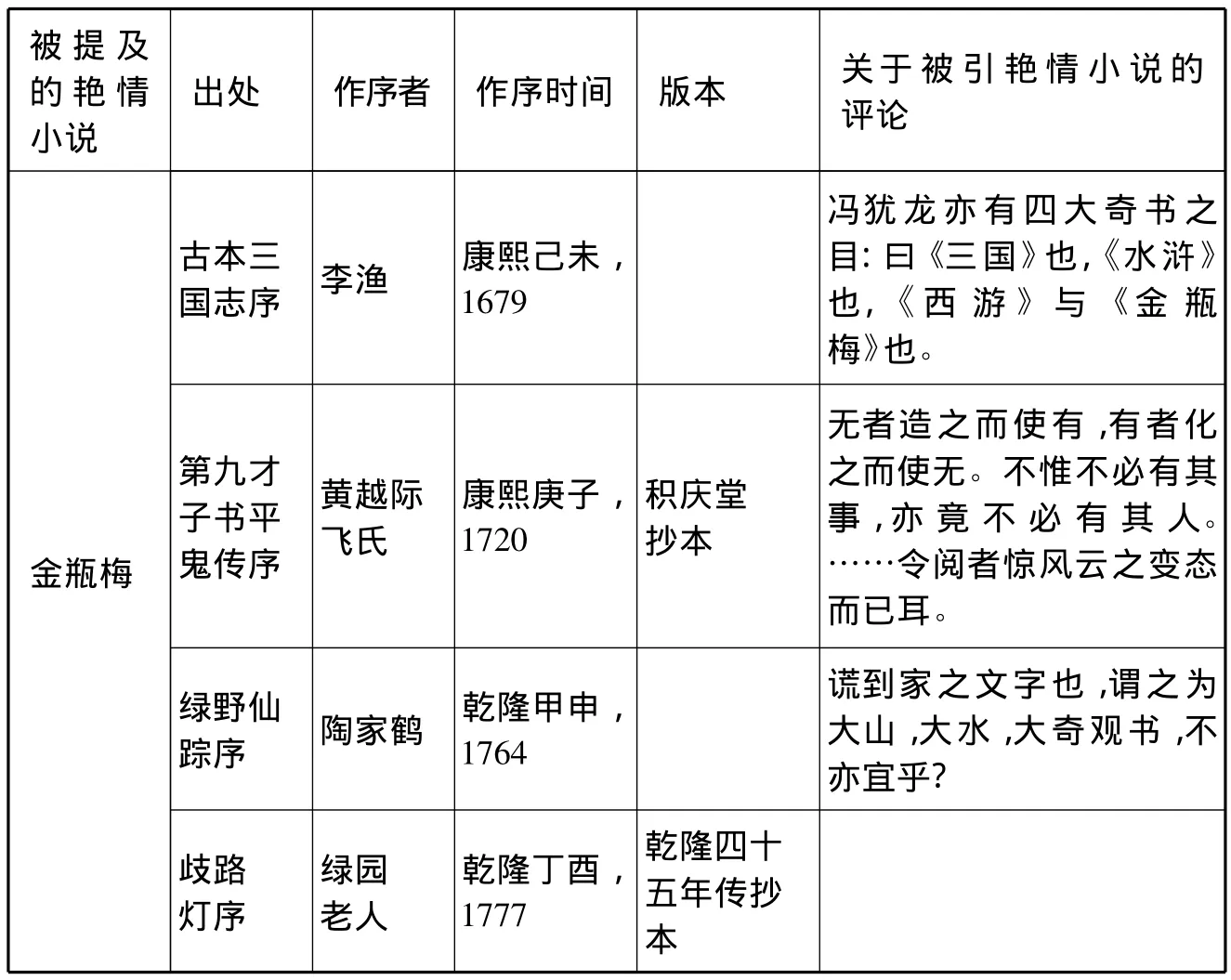

表2 见于清代小说序跋的艳情小说

儒林外史序闲斋老人嘉庆癸亥,1803卧闲草堂刊本诲盗诲淫;为风俗人心之害。白圭志序晴川居士嘉庆丙寅,1806补余轩刊本无影而生端,虚妄而成文,则无其事而亦有其文矣,但其事无益于世道。清风闸序梅溪主人嘉庆己卯,1819凭虚结撰,隐其人,伏其事。金瓶梅绮楼重梦楔子兰皋居士 嘉庆刊本其事则琐屑家常,其文则俚俗小说,其义则空诸一切。载阳堂意外缘序龚晋 道光辛巳,1821淫者见之谓之淫,文者见之谓之文。林兰香叙 瞵嵝子 道光十八年刊本有《金瓶梅》之粉腻,而未及于妖淫。《金瓶梅》以乱奇而人奇之。儿女英雄传序观鉴我斋光绪戊寅,1878北京聚珍堂活字本其旨少远,词近微,文可观,事足鉴艳史 隋唐演义序 褚人获 康熙乙亥,1695合之《遗文》、《艳史》,而始广其事;极之穷幽仙证,而已竟其局。其间阙略者补之,零星者删之,更采当时奇趣雅韵之事点染之,汇成一集,颇改旧观。玉楼春 金石缘序静恬主人乾隆己巳,1749作者先须立定主见,有起有收,回环照应,一点清眼目,做得锦簇花团,方使阅者称奇,听者忘倦。

以两性为表现对象的艳情小说在明清两朝获得了长足的发展,性真正成为小说的第一大类题材被加以表现。清代的艳情小说序跋虽然没有表现出太多的迥异于明代小说序跋的时代新思想、新观念,但从序跋者对所征引的艳情小说的评论中,可以看出清人对于《金瓶梅》的推崇。在明代小说序跋中,《金瓶梅》被提及的次数只是比《西游记》略多,比《三国演义》和《水浒传》则少之又少。这一情况似乎暗示,虽然并称“四大奇书”(清初李渔最早提出),《金瓶梅》在明人心目中的地位并不高。“《金瓶梅》在明代的这种尴尬地位,与其既写人情世态又写床第性事有关。前者因为纵欲空气的淹没,少有人重视,后者又因为有大量过无不及的艳情小说的存在,使其这一方面难以被突出。因此,在一般明人那里,《金瓶梅》既是一部秽书,同时艺术价值也往往被忽视。”而在清代小说序跋中,提及艳情小说的共有16处,而提及《金瓶梅》的则占到了11处;被提及的艳情小说共6篇,而3篇如《梵林艳史》《金瓶梅弹词》《玉妃媚史》没有被评价,由以上数据可知《金瓶梅》在清人心目中的地位之高。

《金瓶梅》地位的提升昭示了清代小说思想观念的嬗变和在俗化道路上的渐行渐远。清代艳情小说对性快感的渲染和那种让人欲仙欲死的感觉的描写,清人对性事的放纵充满了好奇甚至是羡慕,显示了清人潜意识中对于自由的性生活的渴望,如《春灯谜史》让一对初会的男女充满激情地欣赏着对方的性器,《杏花天》把有性生活的女子描写得“欢容意美,别样精神”,《株林野史》让年过五十的芸香“不亚处女”,《如意君传》中的武后也因频繁的性生活而“年已弥高,姿容愈艳,齿发不改”。

“一部文学作品,并不是一个自身独立、向每一时代的每一读者均提供同样的观点的客体。它不是一尊纪念碑,形而上学地展示其超时代的本质。它更多地像一部管弦乐谱,在其演奏中不断获得读者新的反响,使文本从词的物质形态中解放出来,成为一种当代的存在。”在清代小说序跋对《金瓶梅》的众多评论中,清人关注的焦点在于其“奇”的审美特征和艺术虚构的特点,而对于造成西门大院家反宅乱的淫行则避而不谈,如兰皋居士在《绮楼重梦楔子》评论《金瓶梅》“其事则琐屑家常,其文则俚俗小说,其义则空诸一切”,对《金瓶梅》中近两万字的性描写则以淡淡的“琐屑家常”一笔带过,从而消解了儒家传统文化对于性放纵的指摘;或者如西陵如如居士《肉蒲团序》,借力于佛道文化的教旨,进而逃避了社会的谴责:“一笑千金,便是三乘七宝;香闺绣阁,可通慈室空门。”有的序跋者甚至将所有的过失都归结为读者的文化缺失,如佚名《跋金瓶梅后》也说:“胸中无五千卷书,断不可读稗官小说,虽贯华才子诸书,徒坏人心术耳,何暇论其行文之妙、发始之端哉!市井细人,往往以假托之词,据为典故,其不令人喷饭者鲜矣。”“淫者见之谓之淫,文者见之谓之文。”(《儿女英雄传序》)

相对于上述对于《金瓶梅》的赞许,批判《金瓶梅》的声音就小了很多,因为清代小说序跋评论《金瓶梅》内容妖淫和为害人心的仅见于《儒林外史序》《白圭志序》《林兰香叙》三处,更何况三书在当时的社会影响力有限。

性快乐使得道德对性放纵的谴责显得那么软弱无力,南海爱日老人《续金瓶梅序》:“不善读《金瓶梅》者,戒痴导痴,戒淫导淫。”对于这种阅读效果的产生,刘廷玑更多地归咎于读者而非作品自身:

不善读《水浒》者,狠戾悖逆之心生矣。不善读《三国》者,权谋狙诈之心生矣。不善读《西游》者,诡怪幻妄之心生矣。欲读《金瓶梅》,先须体认前序,内云:‘读此书而生怜悯心者,菩萨也;读此书而生效法心者,禽兽也。’然今读者多肯读七十九回以前,少肯读七十九回以后,岂非禽兽哉。近日之小说若《平山冷燕》、《情梦柝》、《风流配》、《春柳莺》、《玉娇梨》等类,佳人才子,慕色慕才,已出之非正,犹不至于大伤风俗,若《玉楼春》、《宫花报》,稍近淫佚,与《平妖传》之野,《封神传》之幻,《破梦史》之僻,皆堪捧腹,至《灯月圆》、《肉蒲团》、《野史》、《浪史》、《快史》、《媚史》、《河间传》、《痴婆子传》,则流毒无尽。更甚而下者,《宜春香质》、《弁而钗》、《龙阳逸史》,悉当斧碎枣梨,遍取已印行世者,尽付祖龙一炬,庶快人心。然而作者本寓劝惩,读者每至流荡,岂非不善读书之过哉。天下不善读书者,百倍于善读书者。读而不善,不如不读;欲人不读,不如不存。

作为清代小说创作动机最主流的论调,“小说何为而作也?曰:以劝善也,以惩恶也。”但作为清代最著名的小说如《红楼梦》《聊斋志异》,都离不开对两性题材的渲染,性已经演变为对人性美恶的最直接的呈现和取悦读者的不二法门。

缘于中国古代文化的性宽容,中国古代性文学几度繁荣,在两性关系的表现上曾出现过《素女经》的理性,《诗经》的奔放,《汉武帝内传》《搜神记》的上天入地,《长恨歌》的浪漫多情,《游仙窟》的风流旖旎,“三言”的风华绝代。而一旦宋明理学跃升至统治思想的高度以后,中国古代文化迎来了她的拐点,社会由此被分裂成绝不相能的两大群体:一方面是以王艮为代表的泰州学派对于人欲的充分肯定,另一方面是程朱理学的存天理遏人欲的学说,“万恶淫为首”的观念使得人们对于正常的两性关系充满了原罪感的体认,而“严酷的道德是情欲的反动,因此一个表现出这种反动的人通常充满着猥亵的思想——这些思想之所以猥亵,并不是因为它们含有性的成分,而是因为道德使得那个思想者不能对于这个问题产生纯洁而健康的思想”,所以在清代出版的艳情小说序跋中,每每充斥着道德的说教。

本以嗜欲故,遂迷财色,因财色故,遂成冷热,因冷热故,遂乱真假。因彼之假者欲肆其趋承,使我之真者皆遭其荼毒,所以此书独罪财色也。(张竹坡《金瓶梅闲话》)

尝观淫词诸书,多浮泛而不切当,平常而不惊奇。惟有碧玉楼一书,切实发挥,不但词藻绚烂,而且笔致新鲜,真足令阅者游目骋怀,解其倦而豁其心。其尤有可取者,劝人终归于正,弗纳于邪,殆警半之奇文也。是为序。(《碧玉楼序》)

余观小说多矣,类皆妆饰淫词为佳,陈说风月为上,使少年子弟易入邪思梦想耳。惟兹演说十二回,名曰《谐佳丽》,其中善恶相报,丝毫不紊。足令人晨钟警醒,暮鼓唤回,亦好善之一端云。(《欢喜浪史叙》)

从来情者性之动也。性发为情,情由于性,而性实具于心者也。心不正则偏,偏则无拘无束,随其心之所欲发而为情,未有不流于痴矣。矧闺门衽席间,尤情之易痴者乎。尝观多情女子,当其始也,不过一念之偶偏,迨其继也,遂至欲心之难遏。甚且情有独钟,不论亲疏,不分长幼,不别尊卑,不问僧俗,惟知云雨绸缪,罔顾纲常廉耻,岂非情之痴也乎哉。一旦色衰爱弛,回想当时之谬,未有不深自痛恨耳。嗟嗟!与其悔悟于既后,孰若保守于从前。与其贪众人之欢,以玷名节,孰若成夫妇之乐,以全家声乎。是在为少艾时先有以制其心,而不使用情之偏,则心正而情不流于痴矣。何自来痴婆子之诮耶。(乾隆甲申挑浪月《痴婆子传序》)

清代社会对于艳情小说的两极态度昭示着社会思潮的混杂和人格的分裂,艳情小说在禁毁令下被出版,在指责声中被欣赏,在艳羡的目光下被批判,艳情小说由此而成为审视清人人文世界的一个绝佳窗口。

四、结语

清代艳情小说的创作和出版呈现出顺康年间和嘉道年间两个阶段性高潮,但大多缺少《金瓶梅》对社会黑暗的观照和对自然的生存方式的期盼,而将过多的笔墨投放到对性爱的描写之中,清代小说序跋对此始终保持着清醒的理性和犀利的批判。清代艳情小说虽然艺术价值不高,但作为清代文学的一个重要支派,在清代小说序跋中留下了它的浮光与掠影,为艳情小说在清代的广泛传播发酵助力,勾起读者的阅读欲望和购买冲动。虽然太多雷同的性爱情节令人生厌,但在对异性的性关怀中也彰显了男性叙述视角背后的题材转型,从而赋予了香艳的艳情小说以全新的生命意义的终极思考。注:

① 鲁迅《中国小说史略》,上海古籍出版社1998年版,第129页。

②严迪昌《往事惊心叫断鸿——扬州马氏小玲珑山馆与雍、乾之际广陵文学集群》,《文学遗产》2002年第4期,第105页。

③[清]魏晋锡《学政全书》卷七《书坊禁例》,转引自王利器《元明清三代禁毁小说戏曲史料》,上海古籍出版社1981年版,第27页。

④[清]魏礼《答张一衡书》,见魏源《皇朝经世文编》卷四“学术·广论”,第9页上。

⑤⑥⑦⑧⑨[15][20]丁锡根《中国历代小说序跋集》,人民文学出版社1996年版,第826、1681、1344、1633、1114、1284、1291 页。

⑩[清]昭梿《啸亭续录》卷二“小说”条,中华书局1980年版,第427页。

[11]转引自崔溶澈《中国禁毁小说在韩国》,《东方丛刊》1998年第三辑。

[12][13][14][清]钱泳《履园丛话》,中华书局 1979 版,第27、28、27 页。

[16][清]汤斌《汤子遗书》卷九《苏松告谕》,转引自王利器《元明清三代禁毁小说戏曲史料》,上海古籍出版社1981年版,第99-100页。

[17]王猛《明代小说序跋研究》(博士学位论文),四川大学文学院,2009年,第109页。

[18]姚斯《文学史作为文学理论的挑战》,见周宁、金元浦《接受美学与接受理论》,辽宁人民出版社1987年版,第26页。

[19][清]刘廷玑《在园杂志》卷2,中华书局2005年版,第84-85页。

[21]罗素《婚姻革命》,东方出版社1988年版,第187页。