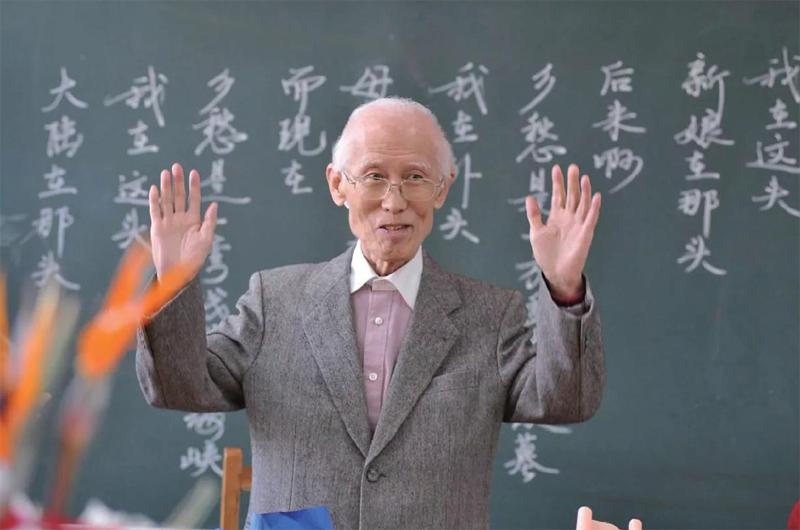

台湾著名诗人余光中先生于2017年12月14日去世,享年90岁。很多人对余光中的印象源于上世纪后期的《乡愁》。一枚小小的邮票,一张小小的船票,一方矮矮的坟墓,一湾浅浅的海峡。创作《乡愁》时,余光中不过二十余岁。事实上,余先生的乡愁早已贯穿整个人生,整个诗文创作和文艺理论。

“乡愁诗人”的愁在哪?

余光中曾把自己的生命划分为三个时期:旧大陆、新大陆和一个岛屿。旧大陆是大陆故乡,新大陆是异国,岛屿则是台湾。他21岁第一次离开旧大陆去岛屿,30岁第一次离开岛屿去美国求学。第一次离开,思念的是大陆;后来,思念的是岛屿;再往后,变成对中国文化一—汉魂唐魄的无限眷恋。

年轻时,余先生因为对外国文化的向往而选择主修外文,又屡次去往美国留学和讲学,美国文学与文化对他影响愈深,但乡愁也像魔豆般在他心底滋长。他日思夜念的故乡,是再回不去的故土,深邃的中国文化,己逝的美好,精神的栖所。

余光中生于南京,9岁时因战乱而逃离故乡,母亲把幼小的余光中用扁担挑在肩上一路逃到常州,后来又辗转避难于重庆。在巴山蜀水深处,余光中度过了中学时代。当时的四川战火笼罩,交通封锁,而海的那边,遥不可及,自由辽阔,充满魅力。十几岁的余光中一心向往逃离这个闭塞落后之地,去看看外面的世界。正是为了这个夙愿,他在考大学时,毫不犹豫地选择了外文系,他觉得这是自己走出去看世界的唯一路径。同时考取金陵大学外文系与北京大学外文系的余光中,因为母亲的挽留,选择留在南京。原以为可以就此驻足故乡,却没料到迎来的是人生第二次逃亡。又是因为战争,余光中辗转南下,直至定居台湾。

余先生一生漂泊,从江南到四川,从大陆到台湾,求学于美国,任教于香港,最终落脚于台湾高雄的西子湾畔。多年来中国传统文化与西方文化艺术的熏陶研习,让余先生在中西文学界享有盛誉,往返于两岸多国,却依然从未有过“归属感”。他诗文的主题,多离不开“离乡”“乡愁”“孤独”“死亡”,读他的诗,迎面而来的是一种入骨的苍凉与顽强。

21岁时,余光中在台湾写下《乡愁》。正如在采访中所说,“如果我十二三岁,我的底蕴还不够我写《乡愁》。正因为那时我已经21岁,古典名著、旧小说、地方戏这些我都读过,我对中国文化的了解虽然幼稚,但已经很深入,印象很深,所以我不会,也不容易抛弃这个东西,再加上,我父母的乡音都一直蛮重的。”

几次逃亡,数次离乡,一如他自己称作的“蒲公英的岁月”。诗人的寂寞,文人的孤独,余先生一人占尽。他守着自己的孤独,贯穿时空,延展开来,却在当代无处落脚。他一生思考着生命的始终,明知宿命般的结局,却依然要与永恒拔河。1966年,不到40岁的余先生写了《当我死时》。诗中,他想到生命的终结是返乡,回到最初的自己,踏上当年的故土,“这是最纵容最宽阔的床/让一颗心满足地睡去,满足地想”。

《单人床》里,“没有谁记得谁的地址/寂寞是一张单人床/向夜的四垠无限地延伸/我睡在月之下,草之上,枕着空无,枕着/一种渺渺茫茫的悲辛”。这种空绝冷清,仿佛失联的孩子,在黑暗中的无助无奈。去国离乡,离开加了乌托邦滤镜的美好纯净的童年,往后走再远,走到地球的任一角落,都还是怀念最初的起点,因为回不去,因为恍若隔世,都会在梦中惊醒,发现眼角的泪,为故乡而流。

一个和“的”字较劲的人

在诗歌创作之中,余光中先生自觉地探索着现代与传统融汇之路,将中国古典诗词、自由新诗体、新格律诗以及中国民歌的结构优点,与现代民谣乃至西方民谣糅合在一起,形成了新的诗歌法式。但少为人知的是,他还关注语言、文体及翻译,这些同样构成了他恢宏文字空间的砖瓦。

余光中先生很强调汉语纯洁性,他批评现代人写文章“西化病”日益加重,走了条“化简为繁、以拙代巧”的歪路,而“简洁又灵活”的地道中文的美德面目全非。

余光中先生批评最猛烈的,是一个小小的“的”字。他甚至专门写了一篇《论的的不休》,痛陈道:“白话文中,尤其自五四来,这小小‘的字竟然独挑大梁,几乎如影随形,变成一切形容词的语尾。时到今日,不但一般学生,就连某些知名学者,对于无孔不入的小小‘的字,也无法摆脱。”

现代汉语中“的”字有三类主要用法。一是表示所属关系,如“我的母亲”“孔雀的尾巴”,对应古代漢语的“之”字和现代白话文的“底”,尚不在批评之列;二是用于修饰动词和形容词,书写形式为“地”,比如“激动地说”“说不出口地高兴”,是余光中先生的另一类批驳对象,这里不展开细说;三是用于修饰名词性成分或构成“的”字短语,比如“斑驳的稀疏的树影”之类,则是大批特批的对象。

“白话文所以哕唆而软弱,虚字太多是一大原因,而用得最滥的虚字正是‘的。”余光中先生批评“的”字,不是说“的”字该死,而是批评“的”字无孔不入。该用的时候用,不该用的时候也用。归纳起来,“的”字的“罪行”主要有二:一是单调,二是冗余。

先说第一点,汉语中过量使用的“的”,多数是用作修饰名词的标记。英语中的形容词词尾颇丰富,有-ed、-cal、-tive、-able、-OUS、-ful等,所以并不觉得单调;但是汉语中说得上的形容词标记只有“的”。不妨做一个对比:英语里fried、practical、native、fashionable、dangerous、joyful这几个形容词带有不同的词尾,并列来看错落有致;对译成汉语呢,分别是油炸的、实用的、本土的、时尚的、危险的、快乐的,全靠“的”字撑场面,未免势单力薄,有些单调了。

至于第二点,就更好理解了。汉语的这个“的”字,在词法句法上往往不是必需,可用可不用的情况居多,非用不可的情况是少数。余光中爱举雪莱的十四行诗为例,有一句是“An old,mad,blind,despised anddying king”,如果完全按照英语的语法对译过来,就成了“一位衰老的、疯狂的、瞎眼的、被人蔑视的、垂死的君王”,余光中翻译成“又狂又盲,众所鄙视的垂死老王”,“的”字精简到一个,意义也传达到了。

余光中批评朱自清的散文,一条理由是语言欧化,丧失了汉语的神韵。他经常举《荷塘月色》中的例句:“月光是隔了树照过来的,高处丛生的灌木,落下参差的斑驳的黑影,峭楞楞如鬼一般;弯弯的杨柳的稀疏的倩影,却又像是画在荷叶上。”这句话中这么多“的”字,都是单调而生硬的重叠。而“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马,断肠人在天涯”并不需要“的”字助力,意境却勾勒得足够明晰。这一点虽是一家之言,但文言白话两相对照,确也多少能呈露出汉语本身的纯粹与美。(资料来源:《北京晚报》)