他们视自己为普通的故宫工作人员,但其实,他们是顶级的文物修复专家,是给故宫文物“治病”的医生。他们的着装言谈与我们无异,同时生活在工业时代,但他们的手艺,却有几千年的生命了。

机器的轰鸣声、剪刀划过纸张的声音、硬刷子在木头上的沙沙声……纪录片《我在故宫修文物》的刚开始,就展现了一个貌似装修房屋一样的现场。

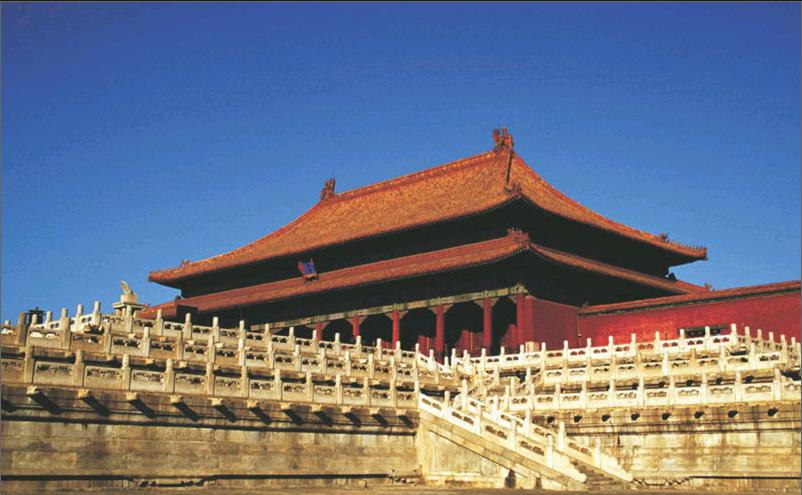

作为目前唯一一部拍摄故宫稀世文物修复故事的大型纪录片,《我在故宫修文物》用新颖的视角走进古老的故宫,第一次系统地梳理了文物修复的历史源流,揭秘世界顶级文物的“复活”技术。

都说自己在冷宫

故宫西北角楼下边,过去是紫禁城中的城隍庙。故宫研究院古文献研究所所长王素在院里的办公室开始了一天的工作。

古文献研究所研究的,可能是最冷门的故宫馆藏。比如甲骨,故宫收藏甲骨22463片,数量在中国国家图书馆、台北“中央研究院”历史语言研究所之后,排世界第三。馆藏青铜器铭文、石刻碑帖、明清尺牍、古籍图书和敦煌吐鲁番文献等等,也在古文献所研究的范围内。

全世界的甲骨据统计是15万片。但这15万片甲骨并没有全部公布,而没有公布的大头就在故宫,“我们的工作就是把它整理公布,给学术界用”。

22463片,这个数字来自已故著名甲骨学家胡厚宣。为编《甲骨文合集》,胡厚宣在196B年、1974年两次到故宫拓印甲骨,1974年那次,他在故宫库房清点出这个数字,1984年在他的一篇文章中公布。“当时甲骨学界非常振奋,都想来看。”王素告诉记者。

所有故宫藏甲骨的编目、摄影、拓片、模文,全在一间文物库房里完成。资讯信息部的摄影师每天下库半天,拍摄40片甲骨,“一张片子可能就是80兆。”王素说,甲骨易碎,这个工作很有难度,做拓片请的都是国内的顶尖高手。

故宫研究院成立了两年,是构建“学术故宫体系”的起步,目前下设一个故宫博物院研究室、14个研究所、一个30人的博士工作站。

图书馆的人在寿安宫办公。朱赛虹1977年进故宫,从善本修复、书版和善本清点、整理编目等,到后来的数字化、特藏文献开发、举办展览等,做过图书馆的各项工作。她半开玩笑地说,“故宫人都知道西部宫殿包括寿安宫是冷宫,图书馆工作也是坐冷板凳的工作。我是随侍在古籍身边,古籍需要什么我们就做什么。”

紫禁城内廷西侧的寿安宫,是皇太后的寝宫之一,明朝时候住过任圣皇太后、天启皇帝的乳母客氏,清朝乾隆皇帝的母亲也曾在此居住。“所以这个地方是金砖地面。”故宫图书馆副馆长向斯指着脚下乌亮的砖面说。自1925年成立故宫博物院,这里就被辟为图书馆,直到今天。

图书馆的主要工作是整理古籍善本和编目,做成书目索引,为故宫内外的研究者服务。前任馆长朱赛虹介绍:“基础编目包括著录古籍书名、卷数、责任者、版本,详细编目则有几十项甚至上百项描述,像有没有题跋、行款如何、钤了什么印章等等。故宫图书馆藏有古籍35万余册,其中属于善本特藏的近20万册;另有武英殿修书处等处的雕版24万余块。对这60万件文物进行除尘、整理、登记、著录、鉴定,再按文物等级定级等等,是一个漫长的系统工程。”

向斯1983年毕业后分配到故宫,30多年没挪地方,一直做这项工作。“估计我这一辈子也做不完,几代人都做不完。”

从文保科技部木器组组长屈峰的办公室窗户,可以望见慈宁宫大佛堂的歇山顶和描金彩绘。文保科技部的人也说自己这儿是冷宫。办公室在西三所,是慈宁宫西北的一组院落,过去,上了年纪的妃子就是住在皇太后寝宫背后的这些院子里。

“我们开玩笑说皇太后看着她们,所以把这个地方叫冷宫。实际上宫廷里是没有专门的冷宫的,过去说打入冷宫,那都是瞎说。”屈峰说。

文保科技部以前和故宫的学术部门一样不大为人所知,最近因为纪录片《我在故宫修文物》大受欢迎,知道他们的人立马多了。

故宫匠人

故宫有严格的文物保护制度,每天早晨上班,文保科技部的师傅们都要打开7道大门。民间流传一种说法,故宫夜里闹鬼,所以早来的人应该吆喝,让一声“走着”在空荡的故宫上空回响。

青铜组的王有亮师傅说,其实是怕晚上没人,开门的时候这里面有黄鼠狼、野猫之类的小动物,噌的一下窜出来。

故宫里几只花色各异的猫,也许就是宫廷御猫的后代。拿出猫粮,喂喂院里的几只野猫后,师傅们一天的修复工作就开始了。

为了给故宫博物院建院90年献礼,寿康宫完成“史上最强”复原。时隔244年,200多件曾经深藏故宫库房的珍宝,将重回寿康宫。

王有亮和徒弟高飞负责寿康宫里一件号称世界上体量最大的海南黄花梨柜子的修复。柜子里的暗格曾经藏着上百件珍宝。经过擦拭,柜门上的金属拉手再次熠熠生辉。

身穿蓝色大褂的王有亮,坐在柜子对面的床榻上,看着身着现代迷彩装的徒弟高飞爬上梯子,完成高处的工作。纪录片中,有这样一句解说词:乾隆的生母,当年也许就像这样,坐在这里欣赏过自己的柜子。钟表组的王津师傅,也曾在钟表馆里这样看着自己修复的一座座钟表。

儒雅沉稳的王津说,故宫收藏了世界各地的精品,一些大型英国钟表,大英博物馆都没有,故宫的钟表藏品、件数在世界都是独一无二的。参观者无法看见这些钟表最美的样子,让一辈子都在故宫修复钟表的王津遗憾不已。

对于自己修复的文物,师傅们常常要这样观赏很久,赞叹古人精湛的技术,也自豪自己的修复技艺。

故宫90周年的展览中,慈宁宫里有一尊辽金时期的木雕菩萨像,原是断了指头的,木器组的屈峰、史连仓和谢扬帆师徒根据断痕、形态用原本的材料做出缺出,进行修复。

在木器组的办公室里,屈峰和同事们一边忙着手中的雕刻,一边说道,文物跟人一样,故宫里这些东西是有生命的,人在制物的过程中,总是要把自己融入到里面去。“在世上走一遭,都想留点什么,才有自己的价值。”屈峰说。

很多人认为文物修复者的价值,是把文物修好,屈峰认为不见得是这么简单,修文物的过程中,修复者跟它的交流,对它的体悟,其实也是把自己融到里头了。

修复文物,是穿越古今、与百年之前的人进行对话的一种特殊职业和特殊生命体验。

看着修复完毕的木雕菩萨像被运走,史连仓和谢扬帆师徒站在门口,依依不舍。

故宫的老师傅们大多是十几岁就进入故宫做学徒。史连仓3岁的时候就住在故宫边上了。他的父亲1982年从故宫木器组退休后,他接班进入了木器组,从小到大,50多年的时间就在故宫度过了。故宫对史连仓和这些拥有匠人之心的师傅们来说,不仅是一份工作。

镶嵌组的孔艳菊,大家都喊她孔孔或孔姐,她手下的文物,从原料到一件艺术品,经过怎样的雕琢,有哪些经历,都是她跟文物很有意思的对话。不仅如此,修复还会加入修复者的手艺、对美的理解等因素进去,“你是凑合凑合还是不凑合、认真对待,这里面有一种精神在,所以你觉得它是活的。”孔艳菊说。

现在的师傅们,可以看出上一个修复者当时的技艺如何,甚至可以猜测他当时的心理和外貌,这是一种穿越古今的奇特体验。

书画作品,往往百八十年修复一回。片中,书画组正在修复一幅贴在门扇上的清朝大臣的画,书画组的书画修复科科长杨泽华推测道:“这浆糊抹得不太厚,不知道那人(上一个修复者)长得什么样,一定是高高大大的。”修复室里一阵欢笑。不一样的故宫

“解说n、l不分。”观众在《我在故宫修文物》的评论里批评解说的口音。这是故意为之,本来就不打算找一个专业配音。

该片解说配音曹志雄是湖南人,曾经是《鲁豫有约》的制片人,现在的职务是《超级演说家》的制片人。《我在故宫修文物》的导演叶君认为,“这虽然讲述的是故宫,但是他们并不想做成一个就传统说传统的纪录片。我们背着唐诗宋词长大,但是我们也是用手机、电脑的现代人,经过现代趣味的处理,现在的年轻人更容易接受。”

而这部纪录片能够得到年轻人喜欢,更重要的是因为片里的故宫并不是深宫墙里沉闷、严肃的故宫,故宫里的老师傅风趣、幽默、生活化,同时片中还有一帮爱说爱笑的年轻人。

拍摄期间,故宫里的杏子成熟了,落在地上成了蚂蚁的美餐。工作放松的间隙,木器组的成员们拿出棍子,开始了收获。

在故宫里的另一个好处,就是这里绿意盎然,他们可以在瓜果飘香的环境里工作、生活。

有些树是他们自己种的,有些树是他们的师傅种的,还有些树,是生活在明朝或者清朝的人种的。

种些植物、养个鸟、逗逗猫,外加上朝八晚五、不能随意加班的工作制度,这些都让人羡慕不已。但是对于文物修复,这些“绿灯”都是为了让师傅们更加集中地工作,一点松懈,在文物修复上,都可能是无法挽回的伤害。

王津修复的铜镀金乡村音乐水法钟,它原来的主人是乾隆皇帝,一个小毛病也许就得调上个一天半天,这个过程还得反反复复。王有亮在堆满调色板的工具桌上调配青铜器的颜色,不顺利时一个颜色都要调上一个星期。

这是个急不来的行当,与当下快速的生活观念格格不入。王津说,他的时间感与宫外的人们是不同的,“干这行最重要的就是坐得住”。

镜头下,纺织品修复组的陈扬正在办公室的一角织缂丝。在古代,缂丝的使用者非富即贵,皇帝龙袍用的就是缂丝工艺。一个熟练工一天也只能织出几寸缂丝,因此现在人们已经不用缂丝了。陈扬说,即使是苏州的年轻人都忍受不了缂丝。

2009年,故宫博物院成立了纺织品修复组,这里没有所谓的师傅徒弟,参与工作的都是年轻的女孩。在进行特殊修复的时候,即使是在炎热的夏天也不能开空调,“还不能抹粉底,不能化妆,不能喷香水,不可以做指甲”,女孩子们迅速地补充着。

最近几年,故宫每年大约吸收四五十名应届毕业生。在文保科技部,如今年轻人占了一大半。5年后,随着老员工慢慢退休,故宫将有三分之一的员工替换成新鲜血液。

虽然许多观众看过纪录片,纷纷表示要到故宫修文物,但是其实很多年轻人并不愿意到故宫工作。

毕业于中央美术学院的孔艳菊在进入故宫博物院之前,和大多数人一样,以为这里只是一个旅游景点。孔艳菊笃定地说,刚从学校毕业来这里工作时,每个人都很难适应,需要一个很漫长的过程才能适应,“一进入大宫墙,外面什么声音都听不到了,就如同到了另外一个世界”。孔艳菊说,刚入职时,故宫里安静得让她不敢说话。

如今她已经是故宫里的老员工,是镶嵌组的科长,她组里的年轻人也渐渐多了。但是在文保行业,即使已经工作5年的修复师罗涵,在这里还是个新人。

故宫在接受这些年轻人的同时,也引进了许多现代技术——谷歌眼镜、3D打印技术、扫描等,都慢慢成为故宫的装备。与此同时,面粉熬制的浆糊、猪血、生漆、鱼鳔等原始的技术也仍旧在这里流传。

如果没有《我在故宫修文物》,当我们与展厅里品相完整的文物擦肩而过时,很难知道它们曾历经断裂残损和惊心动魄的修复。

文物是过去式,但修复文物是正在进行时。(资料来源:《法治周末》、《南方周末》)