当笨书生遇上乾隆

◎余少镭

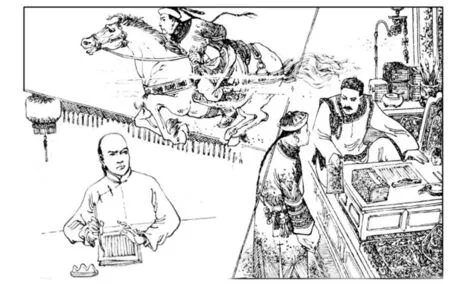

乾隆十八年(1753年)十月初十,湖南巡抚范时绶主考武举,江西抚州府生员刘震宇忽然到考场称,他有捉拿马朝柱的办法(马朝柱率领农民起事被镇压,本人潜逃无踪),并呈上自己写的一本书《佐理万世治平新策》,希望通过范时绶进呈给皇帝。范时绶一看,马上将刘震宇抓了起来。

其实,刘震宇很早之前就向地方官推荐过这本书。书成之后,他先是呈送抚州知府,又呈送江西巡抚,目的不外乎是想让最高领导看到,图个破格擢用。后来,见这两位都不理他,刘震宇遂将书出版售卖。那么,《佐理万世了“反动的朱家王朝”,但在思想控制方面,却继承了明朝的办法。早在康熙五十一年(1712年),朱熹便被尊为“孔门十哲”之外的第十一哲;乾隆五年,乾隆则下诏说,程朱之学即“指导我们思想的理论基础”。

这么一来,朱熹就成了比孔子更加碰不得的神。事关意识形态,凡是对朱熹的质疑,便统世宗禁习汉俗,批评其子孙易汉服几十年便亡国,并发挥道:“盖自古帝王,未有不以敬念先业而兴,亦未有不以忘本即慆淫而亡者。”也就是说,乾隆是把更易服装上升到“忘本弃旧”的高度,而“忘本弃旧”正是“亡国”之道。

在此思想指导下,他见到竟然有汉人书生建言“更易衣服制度”,自然暴跳如雷,认为这书治平新策》有何“新策”呢?

首先,每一条都有歌颂乾隆的内容。至于具体策略,“清户口、限归期、查船户”等,“原系缉匪之法”。这些所谓的新策,在范时绶等人看来,自然是班门弄斧,难怪没人理他。只是范时绶政治警惕性高一些,发现里面还有“言朱注错谬、请贬关圣封号、祀典及更易衣服制度等”大逆不道之语。

朱注,即朱熹的《四书集注》。要知道,宋朝的理学家朱熹在世时虽然因为爬灰、吞财等事闹得名声大臭,还被罢了职,但因为他对儒家典籍的注解有利于皇权的统治,在元、明时代就被统治者捧为儒学正宗。清朝虽然推翻统有颠覆清政权之嫌。加上此时的乾隆已登基18年,帝位稳固、自信心爆棚,岂容一介书生对最高意识形态指手画脚?

刘震宇之倒霉,还因为他撞到了乾隆的另一个枪口上:竟然要求更易衣服制度。

在儒家眼里,服装是“夷夏之防”最重要的标志。清人入主中原,在当时汉人眼里,正是“以夷乱夏”,满人的旗装更备受汉人诟病。所以,清人入关,便在全国强行“剃发易服”。

乾隆本人对汉服的态度,其实是很矛盾的。他自己有许多身穿汉服的画像,但同时又多次阐述为什么要保留旗装、禁习汉俗。他写的《金世宗论》,就称赞金生“居心实为悖逆”,所以,刘震宇自是非死不可了。

那么,刘震宇死得冤吗?刘震宇生于1683年,那一年,清军将南明残存势力消灭干净,施琅又带兵收复了台湾,真正的一统江山。也就是说,刘震宇欣逢盛世,从小接受的是大清皇帝“爱民如子”的教育。他恨那些反贼,见朝廷长时间捉不到反贼,他很着急,只可惜一介书生,不能亲自上马杀贼。他几十年苦读圣贤书,只好发挥所长,献计献策,只希望圣主垂青,采纳他的良策。

但他没想到,他想做一颗国家的螺丝钉,却被国家视为眼中钉。他死得窝囊。

编 辑 / 子 玉