台湾学者李曰刚(1906—1985)在台湾地区龙学界久负盛名,作为黄侃的学生,他不仅传承了黄侃龙学研究的衣钵与学统,还利用台湾师范大学的讲坛,培育了一批龙学后辈,如王更生、龚菱、沈谦、黄春贵等,这些曾经李门中的学子都已成为台湾地区龙学研究界的大师或中坚力量。而李曰刚对整个华语区的龙学研究更大的意义在于其历时二十年终成的巨著——《文心雕龙斠诠》。这部书是台湾地区有关《文心雕龙》的最早的集大成之作,由台北的“国立编译馆”中华丛书编委会编辑审订,但未公开出版发行,故印刷数量有限。也因此,该书的流传并不广,尤其是在大陆地区,寓目者更是很少,影响力稍小。但在台湾地区,“台湾对《文心雕龙》的研究,从文字的理解到理论的阐发,大都源出于李氏此书”。可见,《文心雕龙斠诠》一书有其巨大的研究价值。

一、 《文心雕龙斠诠》的总体特色

《文心雕龙斠诠》由上、下两册组成,两千五百八十页,约一百八十多万字。若以一个字来形容此书,“巨”字当之无愧。比方说,这部书的体例就可以用宏大来形容。它共分三大部分,第一大部分是序言、例略、原校姓氏及斠勘据本;第二大部分是具体每一篇的斠诠,包含从“上编”一到五卷以及“下编”六到十卷,每卷五篇;第三大部分为附录,共六种,分别是: 一、 刘勰著作二篇,二、 梁书刘勰传笺注,三、 刘毓崧书文心雕龙后疏证,四、 刘彦和身世考略,五、 文心雕龙板本考略。此书最后还列举了引用书目近三百余种。具体到每一篇的斠诠,其体例由两大块组成:“题述”与“文解”。其中“文解”又包括三个小部分“直解”、“斠勘”、“注释”。

何为“题述”?在“例略”里,李曰刚详细说明了“题述”内涵:

训释篇名义界,阐明论列要旨,指陈文章体用,辨证选材得失,并提供重点比较,譬如于文原论中期于依经附圣,正末归本;文体论中辨乎名实异同,格意正变;文术论中强调文质相辅,雅俗与共;文术论中务求才器兼重,今古会通。且尽量采录黄季刚师札记及刘永济君校释,以求备探讨之资。最后更检核结构段落,俾学者易于掌握其全盘大意。

意即: 先据字书解释名义,再言全篇主旨,最后说明段落大意。李曰刚还有十篇以“题述”为名单独发表的论文,体例同《文心雕龙斠诠》一致。而所谓“文解”即为分段注解原文,这里又由三部分构成:“直解”为用浅近的口语直接解说文意;“斠勘”为考订疑文;“注释”为说明出典、词义及理论内涵。在这三小部分中,“直解”是李氏较为独特的一个方面,“直解”中的语言近于翻译但又不是严格的直译,比较灵活。如《原道》中,李曰刚对于“文之为德也大矣”至“此盖道之文也”这一部分的“直解”为:

文章之德业至为盛大矣!其能与天地同生并存,究何缘故乎?盖夫天玄地黄,颜色错杂;戴圆履方,体用分明。日月往来,如璧圜之重叠,以悬示其附丽天体之景象;山川砺带,若绮彩之焕发,以铺陈其条理地面之形势: 此乃天地大道之表征而蔚为自然之文采也。

这段“直解”中有李曰刚自己的一些语言缀入其中,同时语言典雅,较为精美,绝非纯粹的白话文。同时,在“文解”中若涉及引文有难懂之处,李氏还会为引文再加注疏,可谓细之又细。而对于刘勰原文中所提某些作品,李氏也会根据情况摘录部分或全部作品,以方便读者阅读。

论及校注,李曰刚也是相当全面而精深的。仅就校勘来说,李氏运用对校法、本校法、他校法、理校法,对《文心雕龙》进行了事无巨细的校勘,其在校勘方面的用心之“巨”在他的序言中就可见一斑:

欲将一字校订精确,又谈何容易!吾人置力于此工作,自应实事求是,不盲从旧说,不忘(笔者按: 应为“妄”)下己见,必也理证兼赅,义据翔实,核定一字,乃可“揆之本文而协,验之他书而通”(王引之《经传释词·序》);且能“使古圣贤见之,必解颐曰:‘吾言固如是,数千年误解之,今得明矣。’”(阮元《经义述闻·序》)。卢文昭《群书拾补·序》云:“黄君云门谓余曰: 人之读书求己有益耳,若子所为,书并受益乎!”校书能使书本受益,此为校勘者所信守之崇高目标。凡异文可通,即反覆推敲,择其义胜者从之;若并无轩轾,则保留底本,但记出某本作甲、某本作乙,俾读者有所参酌;其为伪误或衍夺、颠倒、错乱者,则广徵各种版本及诸家之说,折衷一是,迳行予以改订,或删补、乙正、调整。其所采用者,不外对校或本校、他校、理校等四法。

对于李曰刚的校勘成果,王更生有云:“每下一义,确能博采众长,每校一字,必通引中外各家之说相比勘。”

李氏之注也同样细致而翔实,即使一般字词也认真作注。如《诔碑》篇的“旌之不朽”,范文澜和杨明照均未作注。但李氏却搜罗诸种与此相关的注解,并择要列举在注解中:“旌,表彰之意。《左传·僖公二十四年》:‘且旌善人。’杜注:‘表也。’又《定公元年》:‘以自旌也。’杜注:‘章也。’不朽: 《左传·襄公二十四年》:‘穆叔如晋,范宣子逆之,问焉,曰:“古人有言曰:‘死而不朽。’何谓也?”穆叔曰:“豹闻之:‘大上有立德,其次有立功,其次有立言。’虽久不废,此之谓不朽。”’孔疏:‘此三者虽经世代,当不腐朽。’今谓人虽死而名不灭曰不朽。”对较为常见的“不朽”二字也能作注,还颇为仔细,可见李曰刚的这部书是多么的翔实。虽说这样作注未免有烦冗之嫌,但对于初读《文心雕龙》的人来说,这样的注可以很好地起到帮助读者理解文意的效果。

李氏除了作注的范围比较广泛之外,还增补了不少前人未注的出典。如《夸饰》篇中有“辞入炜烨,春藻不能程其艳;言在萎绝,寒谷未足成其凋”。李曰刚除了对“炜烨”、“春藻”、“萎绝”三个词从出处和前人注释入手进行了较为详细的解释外,还对前人未注的“寒谷”做了注释:“刘峻《广绝交论》:‘叙温郁则寒谷成暄,论严苦则春丛零叶。’”

某些李氏之注还“解决”了长期存疑的问题。如《总术》中有“动用挥扇”四字,对此四字,黄叔琳、刘永济均无注,范文澜注曰:“未详其义。”杨明照注曰:“按此文向无注释,殆书中之较难解者。”并提出自己的意见:“用为角,扇为羽”“则文从字顺,涣然冰释矣”。在台湾地区,张立斋在其《文心雕龙注订》中质疑说:“挥扇一辞,诸家皆未详。纪氏亦疑讹误难解。按扇疑为羽字,盖形近而譌,《大禹谟》:‘舞干羽于两阶。’《传》:‘羽翳也,舞者所执。’据下文‘初终之韵’,及‘比篇章于音乐’句。知挥扇应作挥羽,则得其解矣。”潘重规则根据《说苑·善说》及蔡邕《琴赋》,推此四字为“动角挥羽”。潘氏的这一观点跟杨明照不谋而合。

李曰刚在前人的基础上,评论潘重规的推断道:“就字形之误而论,仅更正‘用’、‘扇’二字,甚合情理。惟‘动角’、‘挥羽’二词皆平列对称,与上文‘伶人’、‘告和’二词一纵一横之性格有异,非丽辞常态”,据此思路,李曰刚注解道:

嵇康《琴赋》云:“伶伦比律,田连操张,进御君子,新声憀亮,何其伟也……”操张,与“操畅”同。《文选》枚乘《七发》:“使师堂操畅,伯子牙为之歌。”注:“五臣本作张字。善曰:‘《琴道》曰: 尧畅达则兼善,天下无不通畅,故谓之畅。’”向曰:“操张者,张琴也。”刚案“挥羽”盖即“操张”之意。《文选》江淹《别赋》:“琴羽张兮钟鼓陈。”李善注谓“琴羽,琴之羽声”。引《说苑》“雍门周以琴见孟尝君,微挥角羽”一语以明之,于此可见。彦和其所以不袭“操张”而易以“挥羽”者,极状其心闲手敏,随便一挥而已。……

通过充分的引经据典,李曰刚得出结论“动用挥扇”之误:“‘田’先形误为‘用’,传写者以‘用连’不辞,又改‘连’为‘动’而乙之。语虽勉通,而不知与上文‘伶人’不相对应矣。”李曰刚最终校“动用挥扇”为“田连挥羽”。牟世金先生认为李氏之校较之之前的“动用挥羽”“动角挥羽”都有新发展。

可以说,这是一部兼有校、注、译、论的全面性著作。

此外,此书之“巨”还表现在其汇集先贤之大成的特点。在谈及《文心雕龙斠诠》所选版本时,李曰刚说:

自来《文心雕龙》板本,以清乾隆六年(一七四一)姚刻黄叔琳辑注养素堂本为最善,今即以此为底本,再参以黄季刚师札记、刘永济君校释,范文澜注所引孙仲容、顾千里、黄荛圃、谭复堂、铃木虎雄诸家校本,暨杨明照校注拾遗、王利器新书所徵宋、元、明、清各板本、各类书及潘重规石禅学长唐写残本合校,并广涉晚近海内外诸家有关著述,寝馈斯业,鞠躬尽瘁,期能折衷众说,有益斯书之董理;诚恐执见一隅,贻误后进之薪传。

可以说,李曰刚基本上把他能够收集到的相关《文心雕龙》校注方面的资料都涉及了,李氏自言:“所引古今著述累数十百家。”这绝不是夸口。细观此书,征引处常有“范注”(范文澜之《文心雕龙注》),“札记”(黄侃之《文心雕龙札记》),“校释”(刘永济之《文心雕龙校释》),“校注拾遗”、“杨云”(杨明照之《文心雕龙校注拾遗》),“新书”(王利器之《文心雕龙新书》),“注订”(张立斋之《文心雕龙注订》)等等简称。因此,此书不可不说是一部博采众长的巨作。王更生评价道:“他这部巨著实具有黄札、范注、刘释、杨校的优点”,牟世金更称赞其乃“集前人之大成”者。

正因为这部书的“巨”制风格,使其在整个台湾地区龙学研究界都颇具影响力。除台湾学者多据以为说外,大陆学者如冯春田、日本学者甲斐胜二等也多加以征引。

二、 《文心雕龙斠诠》之文原论

论及《文心雕龙斠诠》之文原论,首先要谈李曰刚对《原道》篇中“道”的解释。作为黄侃的弟子,李曰刚在不少理论问题上都多少带有黄侃的影子。黄侃在其《文心雕龙札记》中最早把道诠释为“自然之道”,台湾地区引用这一观点的学者不在少数。而稍后于《札记》而出的刘永济之《文心雕龙校释》开篇也指出:“初段明文心原道,盖出自然。”在台湾地区,早期的龙学著作中就以黄氏之《文心雕龙札记》和刘氏之《文心雕龙校释》流传最广,一版再版。李曰刚在先贤的基础上,于《文心雕龙斠诠·原道》篇的“题述”中首先提出了自己的观点:“所谓道者,即自然之道。文心之原道,原其自然以成文理之道也。”他还列举出众多《文心雕龙》涉及文章与自然关系的句子以资证明,进而又举出黄师与刘氏之论,表示两者观点实则“辞异而义同”,并再次抛出其论点:

所谓道,即自然之道;所谓道之文,即自然之道之文。自然者,客观事物是也。道乃原则或规律,自然之道可谓客观事物之原则或规律,道之文乃符合客观事物之原则或规律之文。而客观事物之原则或规律,即为宇宙间之真理,文学艺术产生之根源在此。

从前述可知,李曰刚擅长从《文心雕龙》自身和先贤们的专著中去寻找答案与佐证。同样,对于文学的来源这一问题,顺承着对“道”之涵义的阐发,李氏进一步从自然——天文、地文、人文的角度去谈文学的源头。通过大段引用《文心雕龙·原道》篇中的经典段落,李曰刚总结说:“以后世文学观念视之,文学之基本泉源有二: 一为自然环境,一为社会环境。天文、地文属自然环境,人文属社会环境。”在此基础上,李氏联系了《物色》篇与《时序》篇,进一步讲明了自然环境与社会环境对于文学产生的决定性作用。

循着这种逻辑思路,李曰刚进一步探讨文学创作之基本原则是“弃绝过分雕饰,而以自然真切为宗”。他认为作者写文章是为了引起读者的共鸣,欲达此目的就需要作者在写文章时如行云流水般自然流露情感,作者能够秉承着自然的写作理念就能对写作对象体察入微,描绘到位,对事理的论述也能鞭辟入里,条贯统序,这便是刘勰之“养心秉术,无务苦虑;含章司契,不必劳情”。

李氏的这种观点有不少学者都继承了,特别是他的门生。如王更生在《刘勰的文学三元论》一文中也说刘勰之“原道”之“道”乃“自然现象的体现”,并进一步指出刘勰之“道”“不是本体论,不同于道家的‘无为’,也不同于儒家的‘仁义’”。跟西方的“自然主义”也无关联,而是刘勰自己的“自然文学观”。

可以说,李曰刚的“道即自然”观基本与儒释道三家都无关。为此,他还专门对比了刘勰之道与韩愈、柳宗元、周敦颐、朱熹所论之“道”,并总结说:

总之,韩、柳、周、朱四贤之论文与道,以道为文之质,文为道之形,与彦和之以道为文所本,文为道所生,迥然有别。盖彦和所谓道,乃自然之道;四贤所谓道,完全囿于儒家之道。自然之道充其极,固可包容儒家之道,但绝非以儒家之道拘执其范围。所谓自然之道,上则天文,下则地理,而人文参立其中。

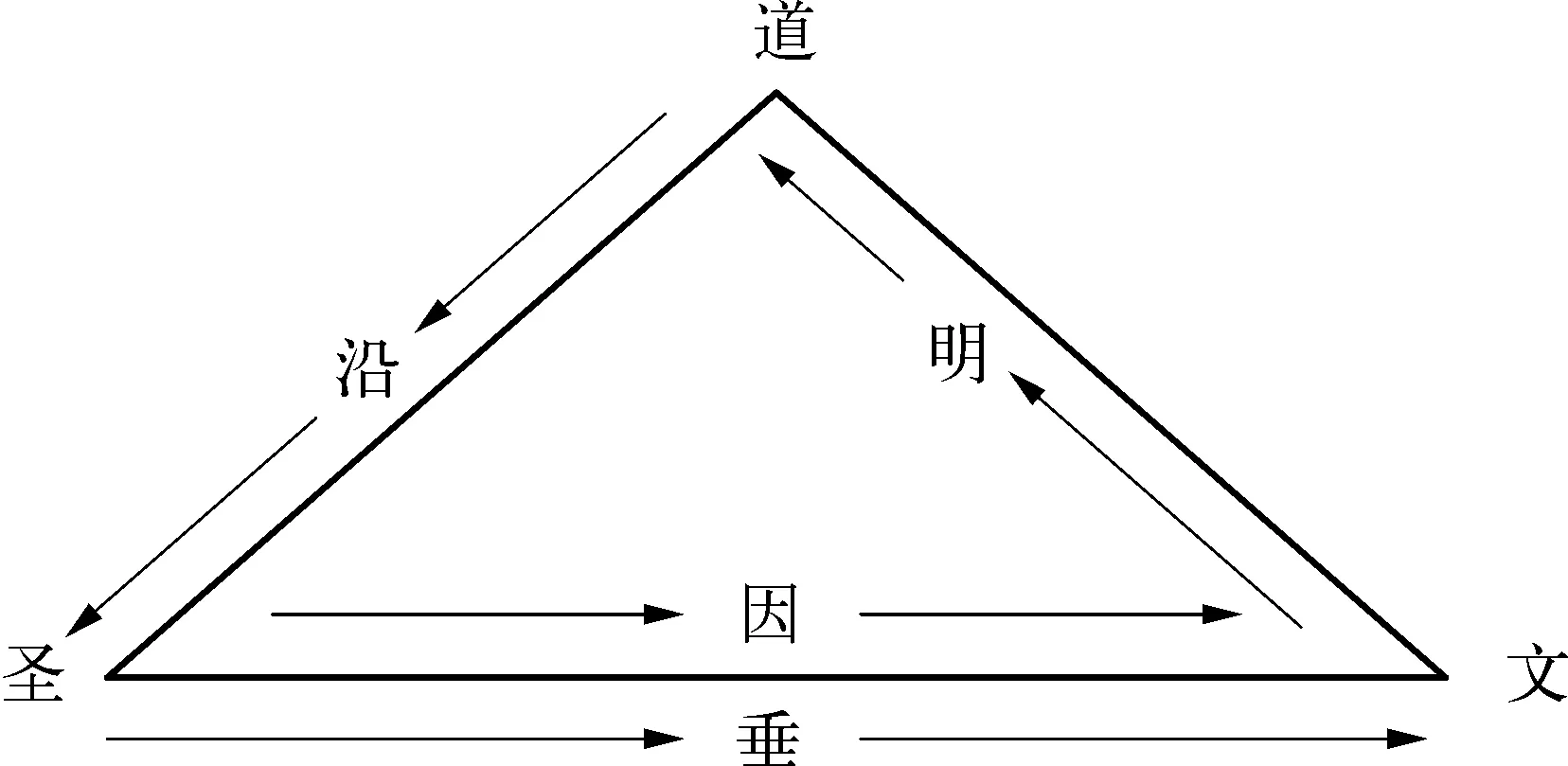

在对“道”的充分阐释上,李曰刚认为文原论中另外两篇《征圣》和《宗经》就是在《原道》篇论述文章之原理的前提下,再通过这两篇指出作者习文的实践步骤,正所谓:“道沿圣以垂文,圣因文以明道。”在李氏看来,“盖自然妙道,非圣不彰;圣哲鸿文,非道不立”。道、圣、文(经)三者之间的关系,就如同一个三角形:

用一张图表来表现刘勰“道”、“圣”、“文”三者关系的,李曰刚当属第一人。此图表的确将“道沿圣以垂文,圣因文以明道”之间的理论架构展示得一清二楚,特别是通过此三角形不同的内外引线,将三者之间循环往复的复杂关系展示于读者眼前。为了能够合理地协调“道即自然”与“圣”、“经”之间的关系,李曰刚进一步阐释:“彦和所谓道,虽系自然之道,然亦兼包儒家之道,前已言之,二者旁通而无涯,并行而不悖者也。……序志篇曰:‘本乎道,师乎圣。’此言本道心以表人文,法圣哲而充义类。而所谓圣实指孔圣,道亦即儒家经典中所阐明之道也。……彦和之道,兼有双重意义,广义乃指自然之道,狭义则仅谓儒家之道耳。”

在李曰刚看来,刘勰的“文原于道”之说是非常伟大而光辉的。他认为此说一出,不仅在其当时为一大创论,同时对于后世亦能起到极大的指导作用,可谓“笼罩后世,至今犹颠扑不破”。为了说明刘勰的理论在今天仍有意义,他还列出十八世纪英国文评家波普(Pope Alexander,1688—1744)对自然与文学之间关系的论述,来说明刘勰历久日新之远见卓识,及其观点的珍贵。

李曰刚对《原道》篇的分析已然很充分了,而其对刘勰之“道”的观点也得到了诸多后辈们的继承。总体来说,李氏主要从七个方面来探析“原道”之“道”: (一) 道之涵义——文原于道,道即自然。(二) 道之呈现——文学泉源,天地人文。(三) 道之体要——创作原则,自然会妙。(四) 道之附会——文学局限,道德伦理。(五) 道之实践——征圣宗经,正本归原。(六) 道之范畴——自然之道,兼包儒道。(七) 道之开宗——针砭时弊,矩矱来世。这七个方面条分缕析、有理有据,非常充分地论证了李氏“道即自然”的观点,也显示了老一辈学者扎实的研究功底和踏实的研究态度。

至于文原论中另两个比较重要的问题,“文之枢纽”到底包括哪几篇?以及《辨骚》篇的归属问题,李曰刚同绝大多数台籍龙学研究者的见解基本无异,取刘永济的正负说,甚至直接引用刘氏之原文,并将《辨骚》篇归之于“文之枢纽”。

三、 《文心雕龙斠诠》之文类论

在《文心雕龙斠诠·体性》中,李曰刚用较大篇幅在“题述”里阐发了自己的“文体观”。李氏的“文体观”很有代表意义,故此处稍作详细评介。李曰刚分五部分来谈自己的“文体观”,其中又各自分了多个层次来详论。此乃《文心雕龙斠诠》一书十分有理论意义的一部分,兹将李氏“文体观”的结构与层次名目一一列举,以求完整展现李曰刚之研究思路:

壹、文体与文类观念之混乱与厘清,这一部分主要从四个方面来谈: (一) 《文心雕龙》乃我国文体论专著;(二) 文体与文类之混乱相习已久;(三) 近人对文心文体观念之误解;(四) 文体与文类界线将如何厘清。

贰、文体三方面意义及其自觉过程,这一部分主要从七个方面来谈: (一) 体含三方面意义或有三次元;(二) 文体之自觉最先从体貌引起;(三) 体要提出矫正过重体貌之弊;(四) 体裁向体貌升进达成其要求;(五) 体要待体貌完遂其表现效率;(六) 体貌应合题材以体要为内容;(七) 裁要貌三合一形成完整文体。

叁、文体之基型及彦和理想之文体,这一部分主要从四个方面来谈: (一) 文体之八种基型;(二) 八体基型之根源;(三) 八体基型之特质;(四) 彦和理想之文体。

肆、文体之形成与作家性格之关系,这一部分主要从四个方面来谈: (一) 文体取决于作家性格;(二) 先天才气本之情性;(三) 后天学习成于陶染;(四) 触类以推表里必符。

伍、从各文类时代作家比论其风格,这一部分主要从三个方面来谈: (一) 各类文体之检讨;(二) 历代文风之鸟瞰;(三) 名世作家之概貌。

这五部分各有侧重,从上述纲目的引述可以看出李氏“文体观”中多涉风格之说,鉴于其后还有专节讨论李氏之文术论,故此处主要将李氏对“文体”与“文类”的论说予以申发。

应该指出的是,台湾地区的龙学研究者在龙学研究的文体论方面有一个突出的特点,即注重“文类”和“文体”的不同。李曰刚在“壹、文体与文类观念之混乱与厘清”这一部分中,特别列了一个条目“(三) 近人对文心文体观念之误解”,其中,李氏首先指出:“《文心雕龙》上篇中之二十‘文类’,晚近学者既误说为‘文体’,然则对于下篇中《体性》篇彰明较著标准八体之‘体’字又作何解释乎?彼辈著述文史甚至董论文心,大都数典忘祖。”从这里可以看出,李曰刚对“文类”和“文体”有着清晰的划分,在这种认知的基础上,他在论述中国传统文论的体类特点时说:“文章分类,主要是根据题材在实用上之性质,至于文字语言构成之形式仅居于次要地位,无足轻重。此即说明西方之Genre与Style有时可以混淆,而中国之类与体,则决不能混淆。”而在实用性的要求下,“某类文学要求某种文体,亦便成为文体论之重要课题”。

或许正由于李曰刚对“文类”与“文体”有着特别清晰的辨识,《文心雕龙斠诠》从《明诗》篇到《书记》篇均给予了较大的研究力度。此处择几个研究亮点予以评析。

李曰刚在《颂赞》篇的斠诠中,先引黄侃《文心雕龙札记》中对“颂”、“赞”二体的名义与体类变异的相关语句;其次辨析“颂”名出处,并从《商颂·那》、《周颂·清庙》等引述出早先皆以告神为内容与目的,此乃“颂”的正体;再次,还有一些是“颂”的变体,如《鲁颂·駉》等,用以致美僖公,但总体而言,颂以“褒德显容”为正则,有散、韵之分。论及“赞”体,有散、韵之别,散文之赞有史赞、杂赞。此处,李曰刚指出黄侃改“赞”为“讚”的不妥,并以《说文解字》无“讚”字来证明“讚”及“儹”皆后起字。几乎同时期的台籍龙学家张立斋亦持此说。

李曰刚在《祝盟》篇的斠诠中,综论“祝”(祝文赞词)“盟”(盟载誓约)二体的名义、演变历程、各时代的代表作品与功用。特别指出“祝盟”包括一切告祭鬼神之文与祭文,但与后世“哀祭”如哀吊、诔辞及告祭鬼神之文,多有出入。在李氏看来,“祝盟”体的特点,第一是其写作目的是为了祈福于未来、献功于当日;第二是结信于一时,要质于永久。为了区分“祝”与巫史之间的关系,李氏还特别引用了刘永济《文心雕龙校释》中的论述,以明了“祝”与巫史的关联特质及祝盟宜“崇实黜华”的原因。

李曰刚对《文心雕龙·史传》篇评价很高。刘勰的《史传》篇向来受到文论家、史学家、龙学研究者的关注,可以说在二十种文体中,《史传》篇的研究成果算是比较多的。这主要是因为刘勰的《史传》篇是谈论中国史传文学的第一篇,故受到史学家的重视。李曰刚在《文心雕龙斠诠》中,于《史传》篇的“题述”用力颇深。他认为《文心雕龙》之《史传》篇充分体现了刘勰的史学思想之主导思想为“依经”和“附圣”。他分了六个方面来谈刘勰史学思想对史学的贡献:“综观彦和之史学思想,于史官建置,史著源流,论史途径,以及二难,两失,四要等,皆能针对当世史家好奇之弊,与夫春秋经传以及马、班、史、汉之既有成就,由史意、史情,进而激浊扬清,推阐史学之义法,词简而意赅,条析而流别,为中国一千五百年来之史学界开创新局面。”其中,李曰刚总结“论史途径”为两条,即扬榷利病、阐明义例,“扬榷利病者,主于分析演绎;阐明义例者,贵乎综合归纳。二者互相需济,未可偏废”。而“二难”,李曰刚尤其指出后人要向彦和学习,“史有二难,不可不知: 即综合史料,融会贯通之难,与权衡轻重,分别部局之难”。至于“两失”,李曰刚总结出刘勰认为前史之失主要有两方面,一是讹滥之失,二是枉论之失,并指出,刘勰针对这两失提出宜信古而不泥古,著史要以忠告诤言、有功世教人心为目的。此外,李曰刚还总结出刘勰的史法四要,即在史事整理方面,需要“寻繁领杂之术”;在史料选取方面,需要“务信弃奇之要”;在行文叙笔方面,需要“白头讫之序”;在谋篇布局方面,需要“品酌事例之条”。

《文心雕龙斠诠》对刘勰之“文体论”研究有个特别的贡献,由于历来研究者对“文体论”的关注稍显不足,所以有些篇目的校注都少人做深入研究。而《文心雕龙斠诠》一书在诸多涉及“文体论”的篇目上建树颇多,如《诏策》中经李曰刚的深入考证,他指出凡下行公牍(多为帝王告臣民者)均归于“诏策”一类。此外,他还通过广泛参考《御览》、《集成》等叙录,归纳出“诏策”的品目有誓、诰、命等十六项,并详析其义用与变革。最后,他将理论与当代实际相结合,从五个方面讨论了古之“诏策”在今之“适应性”。他指出,虽然诏策这一文体已经脱离了实用价值,但其“腾义飞辞”仍可作为写作的指导。无疑,李曰刚的这一见解为龙学研究的进一步开展以及写作理论与实践方面的研究都提供了一个契机。但比较遗憾的是,李氏并未将此点进一步深入阐释。

再如《奏启》篇,也少有人做深入研究,李曰刚算是用力较深的学者了。他首先举蔡邕《独断》、徐师曾《文体明辨》、姚鼐《经史百家杂钞》、曾国藩《古文辞类纂》等各家诸论一一比较,指出:“‘奏’专用于献上,‘启’则偏及于平行,两者兹述之于篇者,亦以其体有稍异,而义有同归也。”其次,说明“奏启”的写作原则因内容之不同而各有规矩,如“陈事之奏”就以叙事明理为主,而“按劾之奏”因要“明宪体国,肃清风禁”,故要“理有典刑,辞有风范”,至于“启”则多用于东宫及诸主,以谢赐赉。

可以说,李曰刚对《文心雕龙》“文体论”的用力之深是值得后辈们学习的,无论是在台湾地区,还是大陆地区,能够以某一种文体为研究对象而单独成篇的论文都是比较少见的,而李曰刚不仅有单篇研究《文心雕龙》之某一种文体的论文,而且数量还不少。对于《文心雕龙》的这二十篇文体论,一直有学者强调要深入研究,并指出文体论是其后文术论、文衡论等的基础,跳过文体论,或者认为文体论不重要的见解都是不成熟的。但从长期的研究状况来看,文体论还是不属于研究热点。李曰刚对文体论的重视态度,无疑为龙学的后学者树立了一个榜样。

四、 《文心雕龙斠诠》之文术论

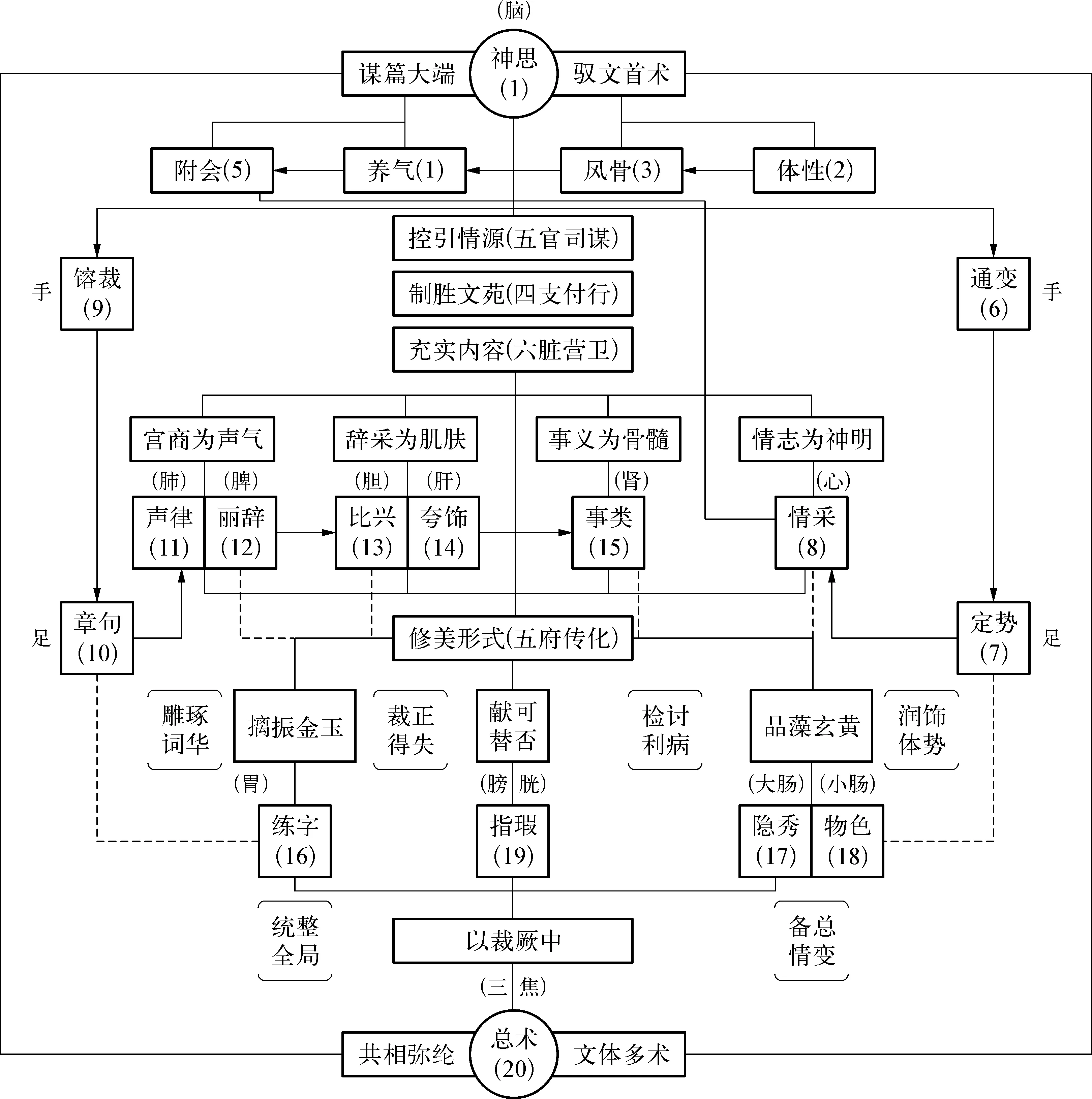

《文心雕龙斠诠》中的文术论部分可谓别具一格。这特别之处,主要体现在其使用生理官能来譬喻文术论中的二十篇: 《神思》为脑,《体性》为耳,《风骨》为目,《养气》为鼻,《附会》为口。四肢则是《通变》《镕裁》为手,《定势》《章句》为足,复以“情志为神明,事义为骨鲠,辞采为肌肤,宫商为声气”四句为六脏,是内容的充实等。为了能够清楚地表明这种独特的生理官能譬喻,李曰刚绘制了一幅名为“文学创作理论体系图——刘彦和文术论二十篇生理功能之譬况架构”的图表。鉴于此表之特别,本文特载此表于下:

文学创作理论体系图

——刘彦和文术论二十篇生理功能之譬况架构——

李曰刚在《文心雕龙斠诠·总术》中针对此表阐释道:

文之组成,不外“情”与“采”两大要素。故欲文能成章,其首要方法在“控引情源”。情源既经控引,则灵感自可呼之即来,挥之即去,得心应手,无往不利。而写作之真正目的,在“制胜文苑”。所谓“制胜文苑”,亦即《序志》篇“按辔文雅之场,环络藻绘之府”之意。故文苑之制胜,决定于辞藻之发摅。……彦和之实际创作规模,即循“控引情源”与“制胜文苑”两大阶程而发展者。“控引情源”总论创作之理则;“制胜文苑”分述修辞之技巧。理则为体,技巧为用,体用兼备,自可因应制宜,随变适会。彦和论文,悉以人之生理为喻,如《神思》篇:“陶钧文思,贵在虚静,疏瀹五藏,澡雪精神。”《风骨》篇:“辞之待骨,如体之树骸;情之含风,如(笔者按: 《文心雕龙斠诠·风骨》中作“犹”,此处应是李氏笔误)形之包气。”《情采》篇:“盼倩生于淑姿,辩丽本于情性。”……如此例证,不胜枚举;而整个文术之理论体系,亦系按照人体部位而设计。

这一段解析显示出李曰刚对《总术》篇之于《文心雕龙》文论体系的地位具有很精准的把握,《总术》篇是刘勰创作论部分论旨的总括,从本篇着手探索其创作论的理论体系是可取的。李曰刚将“控引情源”和“制胜文苑”分别指向“创作理则”和“修辞技巧”两个方面,并且将《神思》至《镕裁》诸篇,归之“创作理则”,将《声律》、《章句》以下诸篇,归之“修辞技巧”。在这种分类的前提下,李曰刚进一步以“人”为喻来细分理论。李氏的这种以人体器官来定位篇目主旨的方式,是有一定合理性的。《文心雕龙》的创作论本身就有不少从“人”(作者)出发来探讨为文之用心的。比方说,《神思》篇的主旨即论作家的想象构思;《体性》篇谈的是作者的才气学习与艺术风格之间的关系;《风骨》篇也是从作者之气来谈,言及“文以气为主”,并把人之情感作为观照风与骨关系的一个维度,正所谓“怊怅述情,必始乎风;沉吟铺辞,莫先于骨”;《通变》篇和《定势》篇同样也是从人之情来谈理论,这就是“凭情以会通,负气以适变”之论以及“因情立体,即体成势”之理;《情采》篇也是从人之“志”出发,强调“述志为本”在文学创作中的重要性。众所周知“文学即人学”,从这种角度独辟蹊径来研讨刘勰的文学创作论不失为一个思路。但这种做法也容易被人诟病,不是所有的篇目都适合用人体为喻,并且刘勰也并非把所有的篇目都是以人为喻,如李曰刚将四只手足冠之《通变》《定势》《镕裁》《章句》四篇之上,刘勰是没有这种比喻的。其他诸如心、肾、肝、胆诸喻,更直接违背刘勰的自喻。此外,在文学创作中除了“情”与“采”两方面之外,还有一个重要因素就是“情以物迁”。正是由于作者受到了周遭社会环境或自然环境的影响,才会直接或间接地产生创作的欲望,正所谓“瞻言而见貌,印字而知时”是也。有了外物的影响才会让内在的人之情产生变化,即“物色之动,心亦摇焉”,也就是说离开外物就无所谓创作。创作归根结蒂是一种“物以貌求,心以理应”的心物交融活动,即使是论及“比兴”这种修辞手法也同样是要求“诗人比兴,触物圆览;物虽胡越,合则肝胆”。若说李曰刚不明外物对文学创作的重要性,恐怕有失公允,李氏在《原道》篇的题述中就明确指出:“文学之基本泉源有二: 一为自然环境,一为社会环境。”因此,只能说李氏为了“迁就”这种看似独特又创新的研究手法,而无从顾及其他了。总之,李氏之图虽有其一定的合理性,但也正因为它的前提是从人体器官出发,而无可避免地带来了详于主体而略于客体的缺失。

下面我们拟从微观的角度,对李曰刚之文术论中的“风格论”、“风骨论”、“三准论”进行简要评析。

台湾地区的龙学研究有一个特点,即常是一说既出,百家相从,有一呼百应之势。因此,学术争鸣较少。但在风格论的问题上,却是个例外,意见颇多,争论持久。风格论是台湾地区的龙学家们着力研究的重点之一,取得的成就也较大。从目前来看,台湾地区的学者对风格论的看法主要分成三种,一是主张全书皆风格论,二是主张风格论仅见于《体性》《风骨》二篇,并认为“风骨”即“风格”。三是主张风格论在《定势》篇,“体势”即“风格”。在《文心雕龙斠诠》中李曰刚利用《体性》篇的题述,对刘勰的风格论做了尤为全面深入的研究。李曰刚对风格的看法属于前述第一种,他认为:“《文心雕龙》广义言之,全书均可称之为我国古典文体论专著。”在台湾学者看来,“体”作为一种“艺术形相”,“文体正所以表征作品之均调与统一”,在今天这些都称之为“风格”。因此,李曰刚所谓的“我国古典文体论专著”就等于说“我国古典风格论专著”。跟他持相同意见的还有不少龙学大家,如徐复观认为:“《文心雕龙》本是以‘文体’的观念为中心而展开的。”王更生认为:“《文心雕龙》之论风格,不仅有承先启后的新发现,其全书五十篇亦由风格论作前导,推展他论文的范畴。”

具体来说,李曰刚在其《文心雕龙斠诠·体性》中直言:“体是文章之体裁(Style),亦即文章之形态;性是作家之性格(Character),亦即作家之素养,作家之性格与文章之体裁相结合,即构成文章之‘体度风格’(此四字联词始用于《颜氏家训·文章》篇),传统正名曰‘文体’,近代著述通称曰风格,故此篇若从众循俗,亦可谓为风格论焉。”李氏还进一步将“风骨”加入一起比对,认为风骨即风调骨格,或称格调,所以“风骨”是论文章之结构与韵。由此,李曰刚总结出一个很独特的说法,“《体性》但自文之静态立说,《风骨》则自文之动态立说耳”。李氏这一动静态之说,其门生多有引述或引申,如龚菱就原文转录在其《文心雕龙研究》一书中,而黄春贵在其《文心雕龙之创作论》中提出体与性的关系是“作家之性格有殊,所为文章之形态自各不同”。风与骨的关系是“合此气韵生动(风)之调与结构完整(骨)之格而为一,则形成文章之格调”。

可以看出,台湾学者很注重传统文论的本来面目,如前所述,李曰刚批评误称“文类”为“文体”者是“数典忘祖”。平心而论,研究古代文论,若不追根溯源,只盲目用西方的理论来生搬硬套,便纵有卓识高论,也往往离题千里,可谓是虽多无益。台湾学者在“文体”这一问题上,很注重进行区分与融会贯通。如徐复观,曾专门写过《文心雕龙的文体论》一文,其中绝大部分观点都已被李曰刚所吸取,故产生了《文心雕龙斠诠·体性》篇“题述”中的全面而深刻的论述。

何谓为“体”?李氏认为,构成文学艺术的三要素之一是“艺术形相”,他说:

文学中之形相,英法通称之为Style,日人译为样式或文体,而在中国则称之为“文体”。体即形体、形相;黄师《札记》所谓“体斥文章形状”是也。……一切艺术必须是复杂性之统一,多样性之均调,均调与统一,为艺术之生命,亦为文章之生命,而文体正所以表徵作品之均调与统一。

这种“文体”,他认为“今皆通称之为风格”。通过文献记载,李氏认为文体“殆胚胎于两汉之际,诞育于魏晋,成长于齐梁”。他引用了大量魏晋以后例证: 《典论·论文》之“文非一体”、“唯通才能备其体”、“清浊有体”,认为这三个“体”皆指文体,“亦即文之风格”。次如《文赋》之“体有万殊”、“其为体也屡迁”、“混妍媸而为体”等,皆指“期穷形而尽相”之体。《文章流别论》有“备曲折之体”等五例;《宋书·谢灵运传论》有“文体三变”之说,萧纲《与湘东王书》之“比见京师文体”,刘孝绰《昭明太子集序》的“属文之体”等等,以至《诗品》中大量运用的“文体”,李曰刚认为“无不指文学中之艺术形相而言”。进而谓“《文心雕龙》中所言之体,更皆如此”。他说:

通过大量举例,李曰刚总结说,“文体”多指作品“形相”,而非文章分类的体裁。从学术研究的角度来说,针对一个理论做源头的追索工作是很重要的,李氏没有因其烦琐而忽视这个工作,可以说,他的文献总结对研究者们厘清古代文论中所谓“文体”的本真意义是十分有益的,同时也更有助于正确理解刘勰文艺理论的核心所在。若细察《梁书·刘勰传》,可知刘勰“撰《文心雕龙》五十篇,论古今文体”;在《文心雕龙》中刘勰表明写作此书的原因:“去圣久远,文体解散……于是搦笔和墨,乃始论文。”从这个立意和角度上来说,李氏将《文心雕龙》看做“全书均可称之为我国古典文体论专著”,是颇有道理的。

大陆著名的龙学家牟世金先生也曾有跟李曰刚较为一致的观点,他说:

鄙见以为,《文心雕龙》一书,确可说基本上是一部“文体论”,是一部论述“艺术形相”的专著。除上述理由外,还可作两点补证: 一是“《文心》之作也,本乎道”,刘勰首标“自然之道”以统摄全书,正有为全书定性的作用;二、 其创作论要求掌握各种文术以达到的理想境地是:“视之则锦绘,听之则丝簧,味之则甘腴,佩之则芬芳”(《总术》),这样的统一体,有形、有色、有声、有味,正是“艺术形相”的最好说明,刘勰的全部文术论,就是要求创造这样的“艺术形相”。同时,从本篇不满于“或义华而声悴,或理拙而文泽”的作品可知,这种“艺术形象”的要求,也是其文学批评的原则。加之全书不断强调的“体物写志”、“驱辞逐貌”、“图貌写物”、“体物为妙”等,足以说明《文心雕龙》的基本性质,确是一部以“艺术形相”为主的文学评论。

不过在认可李氏分析理路的同时,牟先生也敏锐地认识到,台湾地区的龙学研究者们习惯将古人所讲的“文体”等同为今人所说的“风格”,这中间是否可以划等号?

对此的考察,需要回归《文心雕龙》文本自身。公允言之,《文心雕龙》中有将“体”、“文体”的含义等同于风格的,但也有不是的,且大多数同“风格”不能划等号。下面可以试举几例《文心雕龙》中的“文体”来考察:“傅毅所制,文体伦序”、“洞晓情变,曲昭文体”、“势流不反,则文体逐弊”、“巧者回运,弥缝文体”、“义脉不流,则偏枯文体”、“况文体多术,共相弥纶”、“因谈余气,流成文体”、“而去圣久远,文体解散”。暂且不论众多注家都是怎么对这八例中的“文体”之义做注解的,只从李曰刚自己对这八例的解释即可真相大白。“傅毅所制,文体伦序”中的“文体伦序”,李氏译为“属笔伦理条畅,层次分明”;“洞晓情变,曲昭文体”中的“文体”,李氏译为“文章之体要”;“势流不反,则文体逐弊”中的“文体”,李氏译为“文章体裁”;“巧者回运,弥缝文体”中的“文体”,李氏译为“体势”;“义脉不流,则偏枯文体”中的“文体”,李氏译为“文章体制”;“因谈余气,流成文体”中七的“文体”,李氏译为“文章之体裁风格”;“而去圣久远,文体解散”中的“文体”,李氏译为“文章体格”。通过李氏自己的注解之词,可以归纳出上述这些刘勰笔下的“文体”大多数都不是风格之义。因此,用概括性较大的“艺术形相”解释古代涵意广泛的“文体”是存在可能的,但把“文体”笼统地视为今人之所谓“风格”或许就该存疑了。“艺术形相”和“艺术风格”显然是不同的范畴。正如牟世金先生所言:“台湾学者把风格论的范围作无限制的扩大,正与混同二者的区别有关。”

从前述分析可以看出,台湾地区的研究者们对于用“文体”来定义文章体裁是很反对的,他们主张将“文体”与“文类”相区分是有一定道理的。正如李曰刚从西方文学理论所申发出的:

西方以其文学领域属纯文艺性,甚少含有人生实用之目的,感觉文学之类,亦即是文章之体,两者往往易于混淆。即使如此,吾人仍能发现“类”(Genre)与“体”(Style)有不可逾越之一界限。盖“类”(Genre)是纯客观的存在,不涉及作者个人因素在内,其形式固定不移;而“体”(Style)则是半客观半主观之产物,必须有个人之因素在内,其形式则流动无定。

李氏的这一分析很有价值。纵观文学艺术的发展历程,都有其各自领域的分类方式,也都呈现出不同类别的不同风格。有的是纯客观的,有的是半客观的。对于这种一切为二的分类,中西方无一例外。但中西方在艺术的目的上却有比较大的不同,西方偏重为艺术而艺术,而中国偏重于实用的艺术。在西方,由于这种为艺术而艺术的目的,就容易达到主观和客观的统一,故“体”与“类”容易混淆。但在中国,重文章实用价值目的之驱使下,有些“类”是不允许任意发挥每个作者的主观因素的,如某些应用之文: 颂、赞、铭、箴、章、表、奏、议等。正如刘勰所说:“班傅之《北征》《西巡》,变为序引,岂不褒过而谬体哉!马融之《广成》《上林》,雅而似赋,何弄文而失质乎!”把颂写成长篇散文或赋,这就是“谬体”、“失质”,也就是主客观的矛盾。同时,这段话也间接说明了,不能单纯地用西方理论来分析中国古代文论。

在李曰刚看来,中国古代文论的体类特点有三: 第一,中国古代文学之“类”,不能单纯套用西方的文学理论,因中国古代文学之“类”比之西方复杂,因此,分类的过程和方式也随之而复杂且重要。第二,文学分类主要是根据题材在实用上之性质,至于文字语言构成之形成仅居于次要地位。因此,西方之Genre与Style有时可以混淆,但中国之“类”和“体”却决不能混淆。第三,实用性之文学,其写作是具有一定目的的,而此种所须达到之目的,即成为“体”的首要要求。故某类文学要求某种文体,也就成为文体论的重要课题。李氏的这三个观点是颇有识见的,文章的实用性之不同决定了文学之不同,所以才能够区分出文学的“类”,看起来仿佛没有什么“个人因素”掺入其中,但若作者出于某种目的来使用某种文类时,就有可能达到主观和客观的统一。此时,“类”与“体”便趋于一致了。此外还要强调在文类的形成过程中,社会历史等因素也都对文类的形成产生了重要的影响。因此,无论作者的主观因素如何,在具体使用某一种文类时,就必须要服从其固有的要求,不能弃“形相”于不顾,从而达到“体”“类”相合的最佳效果。正如李曰刚自己所说:“体与类相合者为佳作,不相合者则为劣品,此即《文心雕龙》上篇‘圆鉴区域’之最大任务。”他所说的“文体论的重要课题”,也就是指研究如何做到“体”“类”相合。

李曰刚的上述论断不可谓不深刻,但也存在一定的问题,牟世金先生对此有一针见血的评论,他认为李曰刚忽视了“个人因素”,是在割裂个人因素而纯粹只讲文类的作用。他举出李曰刚的原话:“每一类文章反映某一方面之生活内容,于群治民生各起不同之作用,因而产生相应之文体。”继而评论道:“这样产生的‘文体’,就和他自己所说‘必须有个人之因素在内’相抵牾。在实际写作中,作者必取某种体裁,这是无疑的。既取某种体裁,则必受某种体裁的制约也是无疑的。但离开人就无所谓风格,其人其文所显现之风格,无论采取何种体裁都是存在的;同一体裁,同是诗,甚至同是四言或五言,其风格仍因人而异。所以,体裁本身是不能产生风格的,它只是对风格有一定制约作用。准确地说,所谓风格实为‘作家风格’。它如‘时代风格’、‘民族风格’等,也主要是某个时代或民族的人在一定条件下形成的共同的特色。”

可以说,《文心雕龙斠诠》一书非常浓墨重彩的一笔即“风格论”部分,李氏的相关观点对台湾地区龙学研究的后辈们影响很大,不少学者都在后出的著作中引述李氏的观点。

至于《文心雕龙斠诠》的风骨论,总体而言,李曰刚综合了黄侃和刘永济二者的“风骨论”,他在《文心雕龙斠诠·风骨》篇中对“风骨”提出了三种看法: 一是“风”为“气韵感染力量”,“骨”为“体局结构技巧”。二是“‘风’是作品之个性倾向,亦即构成作品风神之激情”,“‘骨’是作品之中心题材,亦即构成作品骨格之‘事义’”。此说即与刘永济相同。三是“情思属意,事义属辞,故质言之,风即文意,骨即文辞也”。这基本重复了黄侃的原话。

香港学者陈耀南《〈文心·风骨〉群说辨疑》一文,网罗了六十五家的十种看法。其中提及了十一位台湾学者的五种看法,将王更生、李曰刚并称许其主张“最为妥帖圆足”,且进一步阐释道: 言风并非情思本身,而是情思透过文辞而表现的“风趣”、“气韵”之类的,虚灵的、动的、外向而感染他人的表现。骨则总括题材、结构、辞句、文采之类,并非只限于辞句,是就其静、实、内的角度言之,文章赖以“立己”的是深挚的情思、切当的事理、遒健的语言、美丽的文采等,总而称之为“骨”。

对于“风骨论”,李曰刚对“风骨”的观点徘徊于黄侃与刘永济二人的见解之间,这种“徘徊”的态度也让李氏自己的观点不是很统一。比如,他认为风是“气韵感染力量”,骨是“体局结构技巧”;还认为“风是作品之个性倾向,亦即构成作品风神之激情”;“骨是作品之中心题材,亦即构成作品骨格之事义”。最后又说:“情思属意,事义属辞,故质言之,风即文意,骨即文辞也。”骨既是“事义”又是“文辞”,只用“事义属辞”四字沟通二说,理由是不充足的。

对于“三准说”,李曰刚认为:“三准”乃“发展主题之轨范”,“此言作家经营草稿之始,必先标立三层程序”。具体来说,“首先立意,则设定主旨,以建立体干(亦即立定中心思想);其次选材,则酌量事义,以取合情类;末后提纲,则撮记警辞,以举出事要。”这段解释的主旨是以谋篇布局来解释“三准”。李曰刚还认为:“案彦和论镕,兼举情事辞,论裁则侧重字句。”这三句话明确把熔意与裁辞区分了开来,原本“三准”中的“撮辞以举要”应该也属于熔意,因此,若按李曰刚这般用“情事辞”来概括三准就比较容易产生歧义。“撮辞以举要”最主要是要表达“举要”,也就是要求撮辞可以表达要意,这也才是“熔意”的要点所在。

虽然李曰刚的“三准说”略有瑕疵,但台湾地区的许多龙学后辈都继承了李氏的学说,如黄春贵之说与此一字不差,沈谦略改为“表达主题之三项步骤”,“即如何开篇,如何引证,如何收束也”。

五、 《文心雕龙斠诠》之文衡论与序论

台湾地区研究者们常把《文心雕龙》的批评论叫做“文评论”或“文衡论”,谈及《文心雕龙斠诠》之文衡论,首先要谈李曰刚将通行本篇次进行改动问题。一般来说,研究者们都把《文心雕龙》第四十五篇《时序》到第四十九篇《程器》作为《文心雕龙》的批评论,但不少研究者以为,这五篇中的《物色》篇具有创作论的性质。或许正是由于《物色》篇这一独特性质,对于它的篇次问题,常有争论。李曰刚也同样对《物色》的篇次有自己的看法,同时,他还改动了其他几篇的篇次,算得上龙学家中对通行本篇次改动比较多的一位学者。《文心雕龙斠诠·序言》有云:

《文心雕龙》有少数篇目,以传钞翻刻而错乱,已予调整。其经调整之错乱篇目,凡为《谐讔》第十四与《杂文》第十五,原互倒《杂文》第十四、《谐讔》第十五;《养气》第二十九,原错为第四十二;《附会》第三十,原错为第四十三;《章句》第三十五与《声律》第二十六,原错为《声律》第三十三、《章句》第三十四;《物色》第四十三,原错为第四十六;《时序》第四十六,原错为第四十五。

对于调整原因,李曰刚在被调整篇目的“题述”中有解释,同时在序言中,他也约略地进行了说明:

(一) 《杂文》本为文体论中所谓“论文”部分《明诗》以下至《谐讔》等九类以外其他有韵之文而设,其性质与为“叙笔”部分《史传》以下至《议对》等九类以外其他无韵之笔而设之《书记》相当。观其篇末:“详夫汉来杂文,名号多品,……总括其名,亦归杂文之区。”与夫《书记》篇所谓:“夫书记广大,衣被事体,笔劄杂名,古今多品”云云,如出一辙,可资证明,今各版本列在《谐讔》之前,显为误倒。(二) 《养气》、《附会》原列卷九,审《序志》篇之叙文术论部分篇目之提纲,有所谓“摛神性,图风气,苞会通,阅声字”云云,案:“神性”指《神思》第二十六、《体性》第二十七;“风气”指《风骨》与《养气》,而《养气》今本错列为第四十二,应移置《风骨》第二十八之后改为第二十九。“会通”应指《附会》与《变通》,而《附会》今本错列为第四十三,落在“阅声字”所指《声律》、《练字》等篇之后,显与提纲乖迕,故为移置在《通变》篇之前改为第三十。如此顺序,《通变》第二十九改为第三十一,《定势》第三十改为第三十二,《情采》第三十一改为第三十三,《镕裁》第三十二改为第三十四。(三) 《章句》原与《声律》互倒。审《章句》篇云:“若乃改韵从调,所以节文辞气,贾谊枚乘,两韵辄易……昔魏武论赋,嫌于积韵”云云,依舍人各篇前后义脉衔贯之成例推之,《章句》篇自应移置在《声律》篇之前;况《声律》篇前之《镕裁》篇云:“故三准既定,次讨字句。”“引而申之,则两句敷为一章;约以贯之,则一章删成两句”以及其赞词“篇章户牖,左右相瞰”云云,显见其后应紧接《章句》篇。今《声律》篇与《章句》篇互倒,非但前后义脉脱节,亦且上下关目失联。故改《章句》第三十四为第三十五,改《声律》第三十三为第三十六。如此顺序,则《丽辞》第三十五改为第三十七,《比兴》第三十六改为第三十八,《夸饰》第三十七改为第三十九,《事类》第三十八改为第四十,《练字》第三十九改为第四十一,《隐秀》第四十改为第四十二。(四) 《物色》原列为第四十七,错落在《时序》篇之后,衡诸《隐秀》篇末云“故自然会妙,譬卉木之耀英华;润色取美,譬缯帛之染朱绿”与《物色》篇所谓“若夫珪璋挺其惠心,英华秀其清气,物色相召,人谁获安”及“至如雅詠棠华,或黄或白;骚述秋兰,绿叶紫茎”云云,义脉本相连贯,故改《物色》第四十六为第四十三,而与《隐秀》第四十二相鳞次。如此《指瑕》第四十一改为第四十四,而《总术》第四十四遂改为四十五,正好为文术论二十篇之压轴。(五) 于是文衡论则以《时序》为首,应改第四十五为四十六以自成部居。如此以下《才略》、《知音》、《程器》、《序志》等四篇号次皆仍旧贯。全盘就序,而可一脉相承,天衣无缝矣。

可以看出,李曰刚的调整理由是没有可靠的史料和版本作依据的,是凭借着他自身对《文心雕龙》的理解而来。基本上每一个欲要调整篇次的学者都是因为自身认为应该如何,便将之改动。就拿《物色》篇来说,众多名家都对它的篇次有过调整,如范文澜认为《物色》应在《附会》之后,刘永济认为应在《练字》之后,杨明照认为应在《时序》之前,郭晋稀认为应在《夸饰》之后。先贤们的这种观点,多有后辈跟从,如范文澜的观点就得到徐复观、陈拱、彭庆环等人的支持;杨明照的观点则得到了张立斋、王礼卿等人的跟从。对于这种篇次的变动,牟世金先生曾提出应以审慎的态度去思考: 自身的“认识”或“理解”是否符合原意?进一步说,现行本的篇次是否本来不错,而是研究者应如何去“认识”其原貌的问题?基于这种识见,牟先生呼吁为慎重计,不应径改原书。

牟先生以版本为先的考虑是很有说服力的,如果现行本有错误,那前面各种唐写残本、元明刊本为何错的如此一致?更何况还有其他海外版本,如日本的尚古堂本和冈白驹本也错了吗?通行本的篇次,在研究者们看来或许有不当之处,但这种“不当”的理解是不是刘勰自己的原意呢?但无论是今人理解的“不当”,还是刘勰安排的“不当”,在没有明确且真实的史料的支撑下,任何人都没有权利擅自更改古书。

至于文衡论中的另外几篇,《时序》《才略》《知音》《程器》这四篇之间关系,李曰刚认为:“《时序》篇是论文体随时代而变迁,《才略》篇是论个人才性与文体之关系,《知音》篇提示读者如何衡鉴文体以校阅文章之得失,《程器》篇寄望文人能‘贵器用而兼文采’,将作者之行德与文体连结一气。”由此看来,在他的认知中,这四篇有机地组成了文衡论,缺一不可,各有偏重。限于篇幅,本文仅对《文心雕龙斠诠》中《时序》与《知音》两篇略作评介。

李曰刚在《时序》篇的“题述”中首先说,一般“时序”有三种解释: 一是时年之先后,二是时节之更迭,三是时世之变迁,李氏指出彦和之意乃第三种时世之变迁。因此,此篇论述的是“时运交移”和“质文代变”的关系,即说明时代对于文学的影响。李曰刚作为一名具有现当代文艺学视野的评论家,他对于时代之于文学影响的分析,是从外部和内部两个层面来谈的。他认为外部原因就是朝代的更迭,政治环境的变化等,而内部原因,李曰刚着重指出文学的发展与前代作家之作品不可分割。他举例说屈宋骚辞的艳说奇意源头是在纵横家们的诡俗之说,而汉赋九变大抵是在祖述楚辞。

基于对文学发展规律之内外两个重要因素的认知,李曰刚总结道:“夫文学既为反映时代之产品,则时代有其气运风潮,文学自亦不能不随之而演变。彦和凭其高度之概括力,以不满两千字之篇幅,叙二帝三王以至南齐文学演变之趋势及进程,不啻为十代文学史之总述。黄叔琳评云:‘文运升降,总萃此篇。’即谓此也。”李氏的总结非常到位,对彦和的评价之高毫不为过,《时序》一文的确是见出了刘勰作为评论家的高超功力。后人都说李曰刚对《文心雕龙斠诠》用力甚深,在《时序》篇中,李曰刚还利用了大量的篇幅“兹以《时序》之论列为基准,将皇世帝代而后,直至南北朝中古文质代变之史略,综述于后,藉广佐证,亦所以聊备检讨云尔”。他用现代汉语依照刘勰谈文质代变的思路,从黄帝开始谈起,一直写到隋炀帝初政时期欲要新变的文坛风气。通过叙述和分析,李氏还针对秦隋两代总结了一个比较奇特的观点:“政治转变,及于文学,盖有不期然而然者。论世者合秦隋两代观之,似天特设此奇局,为汉唐拥帚清尘者然,亦可以觇文运升降之所由,非偶尔矣。”

具体到每一个朝代的分析,李曰刚都是从政治环境及统治者对文学的态度入手。比方说在谈到前汉时,他先是从汉高祖的出身尚武而不喜儒谈起,评介高祖时期的文坛发展情况,再谈景帝诸王皆好客,故“文学之士,犹有所归”;继而叙述武帝罢黜百家独尊儒术,认为“文学遂极盛”;到昭帝时,托孤重臣乃“不学无术之霍光,故当时文学中衰”;后随着政局的变动,不同的文体在不同的政局中成为当时主流。李曰刚在充分考量了政局及统治者对文学影响的因素后,从宏观转向微观,以文体为角度详谈了“战国体备,两汉变极”,并从散文、辞赋、古诗、乐府四个部分叙述并分析了前汉时期的发展过程及阶段特点。

李曰刚的《时序》篇“题述”,可以说不仅仅是在理论上去评点刘勰的文学观点,他已经是在化用刘勰的“文心”,对黄帝至隋的文学都进行了梳理。这不仅对刘勰的《时序》篇从文学史的角度上说,具有补充的作用,同时,对于后学更深刻地理解刘勰的《时序》篇也具有很重要的辅助意义。

至于《知音》篇,李曰刚先从“知音”二字的出处说起,谈及无论音乐还是文学抑或是仕途,能拥有一位知音实在是很难的,即刘勰所谓的“‘知音’,其难哉!”李氏认为刘勰从音乐的角度为切入点去谈文学鉴赏的难遇,是极为恰当的。此外,他还总结了刘勰在《知音》篇所指出的前人衡文之失,共五个方面: 贵古贱今、崇己抑人、信伪迷真、文非形器、智鲜圆该。这五个方面中,“前三者乃鉴赏之心蔽,系就衡文者之心理解剖,指出文学批评所以难遇知音之缘由;后二者乃鉴赏之理障,系就创作品之题裁分析,体认文学批评所以不易允当之原因。欲破除此五种蔽障,人与事必须兼筹并顾,庶可有济”。

对于衡文之术,李曰刚认为首先需要讲求“批评素养”。素养有三: 才、学、识。“学”即多读书,积累学识,储蓄宝藏。“才”即多体验,斟酌情理,以丰富才力。“识”即多观察,研精阅历,以穷彻照鉴。他还举出了刘知幾和章学诚对才学识的论说,以提醒衡文者多多加强自身素养。在《知音》篇的分析中,比较少见从才学识三者论述的,李曰刚不仅指出了衡文者素养对评论作品的重要性,同时也细致地联系《文心雕龙》中对于才学识的各种说法,甚至引入英国批评家阿诺德、法国文学批评家博德莱尔等人的主张进行相互发明。最后他总结说:“批评素养之才、学、识三者,相辅相成,缺一不可。夫有学无才,犹愚贾操金,不能殖货;有才无学,犹巧匠无楩枏斧斤,弗能成室。才学既具,若无识以主之,则犹舟行失舵,随波逐流,莫知所措,才与学,皆将失其效用矣。”

其次,衡文者除了要讲求素养外,还需注重“批评态度”。内涵有三: 大公至正、深入熟玩、谦虚诚敬。所谓“大公至正”指的是批评家应保持客观公正之胸襟,舍去一己之偏好,就作品整体而评论,才能平理若衡。所谓“深入熟玩”指的是批评家评论文章要深入文情,沿波讨源。所谓“谦虚诚敬”指的是批评家的要义就是鉴别真伪,提供价值,不能草率论断,必须要以谦虚诚敬的态度去对待这件事,这表现在“知识之谦逊”和“品格之谦逊”。李曰刚所谓的这三方面“批评态度”同上述的“批评素养”一样,也是与常见的评论《知音》篇的角度比较相异的一点。但其论持之有故,每一个创见都是从《文心雕龙》的原文出发,充分做到了从全书的角度去看待刘勰的文衡论。因此,李氏之说,有延展龙学界知音论的作用。

再次,衡文者在具备了“批评素养”和“批评态度”后,则需掌握“批评标准”。此处李曰刚将刘勰提出的“六观说”给予了逐个分析:

观位体: 位体谓安排情志,亦即建立体干,奠定中心思想。盖衡文者首应着眼于作品之内容,观察其与文章之体裁是否相等称。

观置辞: 置辞谓敷饰辞藻。衡文者次当注意作品之形式,观察其大而谋篇裁章,少而造句练字,是否平稳妥帖。

观通变: 通变谓通古变今,衡文者应深明文学因革之理。盖一味循俗或彻底返古,皆非所宜。

观奇正: 奇正谓姿态奇正。衡文者应注意作品之风格。作品之表现方式,或自正面立论,主题明显而义正词严;或由奇处落笔,诡谲旁通而一语破的。

观事义: 事义谓运用题材。衡文之际,观察其运用成语典故是否确当。

观宫商: 宫商,谓调协声韵。亦即指文章之音乐性而言。衡文者尚须顾及作品之韵律。

李曰刚在充分分析“六观说”的基础上,认为每一部作品的鉴赏都需要通过上述六观来进行,综合各方面才能够得出作品的整体评价。同时,李曰刚指出:“此标准之运用,以衡文者所采取之方法不同,而各显其特色。近世之言‘批评方法’者,据英之文学批评家圣茨白雷(G. E. B. Saintsbury,1845—1933)于其文学批评史归纳所得,凡有十三类: 一曰主观,二曰客观,三曰归纳,四曰演绎,五曰科学,六曰判断,七曰历史,八曰考证,九曰比较,十曰道德,十一曰印象,十二曰赏鉴,十三曰审美。其中主观、客观为批评态度,不得谓为方法,故实为十一种。《文心雕龙》虽未明列批评方法,然书中批评作品,所采用之方法亦有多端,以此十一种方法衡之,其重要者多已囊括。”

李氏为了说明《文心雕龙》的批评方法之丰富,借用圣茨白雷的批评方法之思路,从现代文艺学的角度将《文心雕龙》中所涉及之批评方法用“归纳法”“演绎法”“科学法”“判断法”“历史法”“考证法”“比较法”“印象法”“修辞法”“文体法”共十种方法予以举例说明。

鉴于《文心雕龙斠诠》在大陆流传较少,李氏此处论说又极有特点,并具启发意义,本文特此将“归纳法”“演绎法”“科学法”三处陈述转录如下:

一、 归纳法: 所谓归纳之批评,即由作家作品所呈现之种种事例,归纳出一般原理原则,而获致批评结论也。例如《序志》篇谓“文章之用,实经典校条,君臣所以炳焕,军国所以昭明,详其本源,莫非经典”。乃衡诸经典与文章之关系,发为此论。彦和于《宗经》篇首云:“经也者,恒允之至道,不刊之鸿教也。……洞性灵之奥区,极文章之骨髓者也。”极赞经书之道至教鸿,深达情性之奥妙,极尽文章之精髓。次云:“自夫子删述,而大宝启耀。……义既埏乎性情,辞亦匠于文理。”言自孔子删述,五经大放异彩,道义既能揉和乎人性至情,辞藻亦正巧合于文艺理则。又云:“故论说辞序,则易统其首;诏策章奏,则书发其源;赋颂歌赞,则诗全其本;铭诔箴祝,则礼总其端;记传盟檄,则《春秋》为根。”更进而由具体事例,阐明后世各种文体皆胚胎于五经,而获致“百家腾跃,终入环内”之结论。又如《辨骚》篇批评屈原作品,通古变今,承先启后,亦系归纳其作品而立言。彦合取证屈子本文,得其同于风雅者四事: 典诰之体,规讽之旨,比兴之义,忠怨之辞;异乎经典者四事: 诡异之辞,谲怪之谈,狷狭之志,荒淫之意。以此论定:“固知《楚辞》者,体宪于三代,而‘风’杂于战国,乃‘雅’‘颂’之博徒,而词赋之英杰也。”故曰:“难取镕经意,亦自铸伟辞。”

二、 演绎法: 所谓演绎之批评,既由普通之原理原则,裁判个别之文学作品。例如《诠赋》篇,首则言明赋之特质在于“铺采摛文,体物写志”。继即阐明赋作之极则,曰:“原夫登高之旨,盖睹物兴情,情以物兴,故义必明雅;物以情睹,故词必巧丽;丽词雅义,符采相胜。如组织之品朱紫,画绘之著玄高。文虽杂而有质,色虽糅而有仪,此玄赋之大体也。”然后以此极则,衡视后作品:“杨子所以追悔于雕虫,贻诮于雾谷者”,皆源于“逐末之俦,蓖弃其本,遂使繁华损枝,膏腴害骨,无实风轨,莫益劝戒”有以致然也。又如《明诗》篇论诗谓:“四言正体,则雅润为本;五言流调;则清丽居宗。华实并用,唯才所安。”继即以此极则衡视作家,谓“平子得其雅,叔夜含其润,茂先凝其清,景阳振其丽。兼善则子建、仲宜,偏美则太冲、公幹”。此亦以普遍之原理原则,分别鉴裁各家作品者也。

三、 科学法: 所谓科学之批评,即将文学批评视为一种实证科学也。正如法国批评家邓恩(H. A. Taine,1828—1893)在其《英国文学史》序言中云:“形成文学之因素有三: 种族、时代与环境。三者不同,而其所创造之文学亦不同。”彦和以此观点批评文学者,为《时序》篇论战国之文学云:“春秋以后,角战英雄,六经泥蟠,百家飙骇。方是时也,韩魏力政,燕赵任权,五蠹六虱,严于秦令,唯齐楚两国,颇有文学,齐开康衢之第,楚广兰台之宫,孟轲宾馆,荀卿宰邑,故稷下扇其清风,兰陵郁其茂俗,邹子以谈笑飞誉,驺奭以雕龙驰响,屈平联藻于日月,宋玉交彩于风云,观其艳说,则笼罩‘雅’‘颂’,故知炜晔之奇意,出乎纵横之诡俗也。”此节于邹衍、邹奭、屈平、宋玉之批评,均阐明其钟毓于时代环境者良多,若非齐楚文风极盛,纵横诡俗靡漫,亦不能产生如许之杰出作家也。

从这些转录的段落可以看出,李曰刚自身具有完备的国学知识,充足的《文心雕龙》认知,广阔的西方文艺学视野,不拘一格的理论分析方式。无论是“归纳法”和“演绎法”从《文心雕龙》的原文出发,还是“科学法”从西方批评家的观点入手,李曰刚都能带给龙学研究者以耳目一新的学术认知。

对于《序志》篇,台湾地区的研究者极为重视,因此,在台湾地区的龙学研究中有“序论”专题。作为专门研究《序志》篇的“序论”,李曰刚也用力颇深,他在“题述”中专门用黑体字标出了《序志》篇的重点所在。

在他看来,《序志》一文首先揭出著书之命名。李曰刚联系《易经》《诗大序》《文赋》及《文心雕龙》的文本自身对“文心”和“雕龙”两词给予了详细的解释,并区别了驺奭的“雕龙奭”一说,总结道:“文心乃就才情而论文,雕龙乃就技巧而论文,如易今题,则宜曰‘论文章之原理与技巧’,亦即论文章之义法也。”李曰刚的解释基本抓住了刘勰《文心雕龙》一书的要害,从原理和技巧的角度讲既不会片面于文学理论,也不会有偏于文章写作学。历来《文心雕龙》到底是一本什么性质的书,研究者们争论不息。主张文学理论的学者和主张文章写作学的学者们互相之间都无法完全说服对方,李氏的这一说法看起来中庸,但却恰恰没有落入现当代学科细分的窠臼。或许可以说,李曰刚没有在这个问题上“作茧自缚”,所以《文心雕龙斠诠》一书就可以做到洋洋洒洒,既全面又有深度。

李曰刚认为《序志》整篇是在说明著作《文心雕龙》的旨趣何在。据他看来,不外乎以下四端: 一是建言名世,辨非得已。二是敷赞圣旨,堪以立家。三是纠正文弊,阐发提要。四是指玷前修,裨益后进。李氏通过充分的分析,认为“《文心雕龙》五十篇之规模,齐梁以前不曾有,齐梁以后未之见,于中国文学批评翰籍之中,震铄千古,迄今仍无出其右者,要非彦和博极群书,妙达玄理,顿悟精诣,天解神授,亦曷克有此哉!”

对于《序志》篇中所述《文心雕龙》之论文体系,基本与主流观点相一致,只是在称谓上跟大陆地区有所不同,下文将予专述。

六、 《文心雕龙斠诠》之余论

《文心雕龙斠诠》中有一个很鲜明的特点——图表众多,据统计共有图表十九个。纵观台湾地区的龙学研究,可以说,图示法是非常多见的。诚如王更生说:“每遇有言不尽意处,又另制图表,以代说明,学者对照图文,可以执简驭繁。”台湾地区的龙学研究书籍中,大到全书体系,小到仅仅说明文、道关系等,都可见图表的使用。《文心雕龙斠诠》的图表主要有两类,第一类是李曰刚为了把参考资料更清晰地给予呈现,在引用时采用了图表的方式,这种图表不算是李氏的独创。比方说《史传第十六》中的三个表“后汉史著作表”“国史著作表”“晋史著作统计表”就是对史书的引用,这种图表不牵扯李氏之独见。第二类是李曰刚把他的某些理论通过分割线、箭头等绘表、绘图方式给予呈现,这一类图表明确地表达了李氏对某些问题的看法和研究思路,如《总术第四十五》中的“文学创作理论体系图——刘彦和文术论二十篇生理功能之譬况架构图”就是李曰刚研究《文心雕龙》文术论的独特见解,因此这一类图表是李氏的独创。

李曰刚在《文心雕龙斠诠》中对图示法使用已达到化繁为简,使人一目了然的效果,同时更做到了有助于读者对理论内涵与体系结构做深入的理解。同时,李曰刚的某些图表也为后辈学者所引用,如“原道、征圣、宗经关系图”就为龚菱的《文心雕龙研究》所引用。

此外,大陆地区的龙学研究经常把《文心雕龙》的体系用“总论”“文体论”“创作论”“批评论”“鉴赏论”这样的名称给予定位,这些词汇基本都是带有西方文论色彩的。而台湾地区的龙学研究很少见这种用词,对于《文心雕龙》的体系,他们常用“文原论”、“文类论”、“文术论”、“文衡论”等带有浓重传统文论色彩的词语进行定位。李曰刚的《文心雕龙斠诠》就是用这四种说法来给《文心雕龙》的体系做定位,其遵照《文心雕龙·序志》篇的“指引”将分全书为四大部分: 一、 文原论,二、 文类论,三、 文术论,四、 文衡论。

台湾地区的龙学研究大多都是用传统的观念和传统的方法来研究传统文论,有较强的民族特点。牟世金先生曾评价李曰刚说:“他著《文心雕龙斠诠》一书,不图自鸣其高,不分人我之见,就是为了发展民族文学而尽一己之力。这种精神是值得钦佩的。”正如牟先生所评,李氏数十年来董理《文心雕龙》的重要动力之一就是为了华夏文明之振兴,为了民族文学之继承。

李曰刚在其《文心雕龙斠诠·序言》中有云:

夫斠诠古籍,本非易事,况舍人斯书,又属论文之古典名著,欲考合文辞,辨章名物,发掘其曲意密源,自非深思博采,不能有得。然而人同此心,心同此理,言人之所尝言易,言人之所罕言难。而人之所尝言者中庸之常理,人之所罕言者玄胜之妙谛。中庸之常理如布帛米菽之于衣食,日用而不匮;玄胜之妙谛,如金玉珠宝之于仪饰,礼享而有时。舍人云:“品评成文,有同乎旧谈者,非雷同也,势自不可异也;有异乎前论者,非苟异也,理自不可同也。同之于异,不屑古今。擘肌分理,唯务折衷。”方家之通论,诚著作之正轨。故人之所已言,既为中庸之常理,不妨沿用,何须乎戛戛独造以自鸣高;人之所未尝言,苟为玄胜之妙谛,固当措宜,无忌于铮铮细响而甘缄默。学术本往古来今贤哲经验之累积,是以弥纶群言,折衷一是,以自成体系,亦述造之能事也。笔者末学肤受,明知蚊力不足以负山,蠡瓢不足以测海,然不揣謭陋,勉成斯编者,冀能存千虑之一得,为复兴中华文化、发展民族文学,而略尽其绵薄耳!

李氏能够有这份发展民族文学之心,这与台湾地区的龙学研究特点和研究氛围息息相关。沈谦在讨论刘勰之“通古变今”论时,就特别提出了继承传统的必要。可以说,台湾地区文论研究者研究《文心雕龙》,从某种角度上说,也是为了弥补台湾地区文论研究界对自身民族文学研究热情之缺失。周何在给沈谦的著作《文心雕龙批评论发微》写序时说:“中国的文学,应该有中国自己的理论分析线路,有中国自己的批评标准,有中国自己的一套综合归纳的研究方法,这样才能真正获致精确而有实效的研究成果。”周何还认为《文心雕龙》作为中国第一部文学理论和文学批评专书,研究者们应该“循此既有途径开拓下去,相信不难建立我们自己的文学理论分析条例和批评原则。不必老是仰人鼻息,处处借重别人拟成的模式,硬往自己祖先头上套,还认为那才能合乎现代化的要求”。可以说,重视秉承自身民族文学的优良传统,建立拥有华夏民族自身特点的文学评论体系,是台湾地区龙学研究者学术的自主意志和自发需求。

对于《文心雕龙》之于中国文论的重要价值,李曰刚称:“《文心雕龙》五十篇之规模,齐梁以前不曾有,齐梁以后未之见,于中国文学批评翰籍之中,震铄千古,迄今仍无出其右者。”王更生则说,他研究《文心雕龙》正是为了“抉发其精深的妙境,俾此一部旷古绝今的文论宝典,能真正作为发展民族文学的张本”。龚菱也表示,其研究就是要对《文心雕龙》“撷取其精华,加以阐扬发挥,作为中国现代文艺理论的借镜”。

《文心雕龙斠诠》中的许多理论问题的研究都是对中国古代文论本真和特点的继承,正如前文所提到的中国古代“文体”论,以及以人体部位来比拟理论等。此外,李曰刚还非常善于从纵观中国古代历史发展的角度,去考察刘勰提出的某一个问题,如在《文心雕龙斠诠·养气》篇中,他充分结合了黄侃和刘永济的观点,首先将八种“气”—— 气质、气禀、气分、气性、气志、气力、气骨、气势,分成四类: 气质、气禀、气分、气性归入“性理”类,气志归入“心理”类,气力归入“生理”类,气骨、气势归入“辞理”类。其次一一阐发不同的“气”在文论中的使用。然后再从《养气》篇旨的出处、词汇的起源等进行论述,并分辨后世文家发挥孟义,与彦和之所祖述,有内外之分。再从经典入手,指出古文当以韩欧为法,为文养气,除学才外,应讲求义法。最后提出气禀无论刚柔,皆须善加培养,并提出刘勰所谈之“养气”力求自然,主要采纳的是道家摄生的精义。李曰刚在《养气》篇“题述”中可谓旁征博引,充分考察了“气”的方方面面,内涵十分丰富,可以说是将清代以前中国气论传统做了一个比较完整的交代。

从这个角度上说,《文心雕龙斠诠》不仅仅是一部龙学著作,更是一部以弘扬民族传统文化为大志的著作,其作者李曰刚不愧为整个龙学研究界华语区的优秀代表。

牟世金先生曾评价《文心雕龙斠诠》说:“台湾对《文心雕龙》的研究,从文字的理解到理论的阐发,大都都源出李氏此书。”比如其《文心雕龙斠诠》中突破刻板的直译,运用较为灵活的方式诠解文意的“直解”,这一做法便被王更生的《文心雕龙读本》所采纳;其某些观点和看法更被海内外龙学家所引用,如日本的学者甲斐胜二在其数篇论文中皆引用了《文心雕龙斠诠》。

更重要的是,《文心雕龙斠诠》开创了台湾地区《文心雕龙》研究的一个新境界。《文心雕龙斠诠·序言》中提出研究《文心雕龙》应该有一种“真善美”的理想境界:“所谓‘真’,指文字斠订精确,文章绎解信达,而求其实质之本真;所谓‘善’,指题旨阐发透辟,词义诠释详明,而求其体用之完善;所谓‘美’,指辞说铺叙雅丽,关节排比清新,而求其形式之优美。”李曰刚用自己毕生的龙学研究践行着这种研究的理想,他卓绝的努力带动了众多龙学研究后辈们对《文心雕龙》研究的孜孜以求。客观而言,台湾地区的龙学研究踏实、不空洞、不滥制。这不能不说是李氏“真善美”理想境界的追求,已初具成效的反映。

尽管该书并未公开出版发行,而在流行度及影响度上都受到了一定程度的限制,但正如王更生在其《李曰刚先生及其文心雕龙斠诠》一文中所说,《文心雕龙斠诠》一书是李曰刚“研究最勤、用力最多、贡献最大”的一部专著。的确,该书结构恢宏、体例完备、选材丰富、态度客观谨严、图表规整详尽,尽管他的校勘并无特别重要的新校,从王利器者较多,于唐写本之校特细,但他做到了博取众长,补正前人之失,从而使之成为一个具有代表性的较为完善的校本。因此,可以说,无论龙学发展到哪一阶段,《文心雕龙斠诠》都有着不可磨灭的巨大价值。