禅坐的雪人

——论佛教传统在史蒂文斯《雪人》中的体现

方筱昊

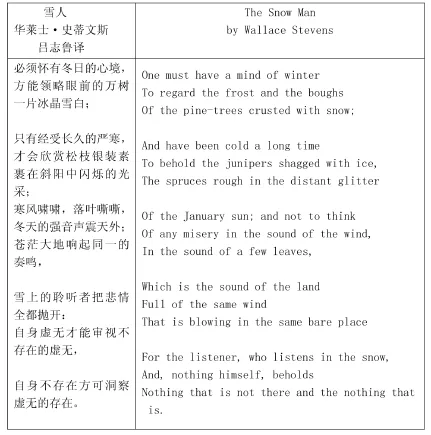

华莱斯·史蒂文斯的《雪人》这首诗体现了佛教与禅宗的思想内涵。《雪人》一诗中描述的雪人状态十分类似于禅坐;其中对感官状态的描述对应于佛教中的“六识”;苍凉的环境描写表现了佛教思想中的“缘起性空”;对“无”的反复强调也体现了佛教修行以及禅坐的目标;《雪人》通过展现佛教内涵,引入了禅宗的自然观,这种自然观与史蒂文斯对如何救赎西方现代文明的观点一致。

华莱士·史蒂文斯是一位深受东方文化影响的美国现代派诗人,东方文明对他的熏染可谓贯穿了他的一生的生活经历。他曾在私人信件中引用孔子,推崇王安石的诗句,且十分喜爱中国艺术品。东方文化也渗透在了他的诗句,甚至是核心的文学观与世界观中。他在诗中有时模仿中国诗的意象,并反复展现 “无”(nothingness)这一对包括道教与佛教在内的东方宗教极其重要的概念,他的核心文学理论,即用来平衡想象与现实的关系的“至上的虚构”(supreme fiction),也与中国文化的道家传统中的 “道”具有性质上的相似之处,譬如它们都具有混沌背后的秩序的地位以及不可定义的特点。

《雪人》是1923年出版的诗集《簧风琴》中的一首杰作。这首诗是史蒂文斯思想受东方文化影响的十分显著的例证,仅仅用西方文化传统的理论与思想无法很好地解读这首诗,而东方文化却能与此诗达到高度的契合。这一点已有前人论述,且成果显著。

综观史蒂文斯这首诗

笔者认为,《雪人》这首诗体现了禅宗排除杂念的禅坐状态。这首短小精悍的诗以禅宗及其背后的佛教思想为根本,是一个看似罗列意象实则有机组合的表意整体。禅宗源于印度佛教,随达摩传入中国,深受道家文化影响,以打坐修行为基础,在中国的佛教修行中十分普及。

佛教中有“六根”之说,及“眼耳鼻舌身意”,代表人的五种感官和认识世界的能动能力。当 “眼耳鼻舌身意”六根接触外界的“色声香味触法”六尘,心智便会产生六种判别力与记忆力,被称为“六识”(陈义孝119-120)。

在佛教哲学中,与理性或“思辨的理解”相类的是“识”(分别或分别意识);与“直观”相类的是“般若”,代表圆满自性的智慧。 分别识与般若常常是相对的。般若是整体对其自身的自我知识,而分别识则忙碌于各个部分;般若是统合原理,分别识却总是分析性的。般若是分别识产生的基础,分别识所行的是分化,而由于是分别原理,永不能见到般若的统一,而由于分别识的本性使然,它总不能进入般若之境(铃木大拙263-264)。

般若超过分别识,在感官与智力世界,我们应用分别识;这个世界的特色是二元性,有见者与被见者之分,这两者是对立的。在般若中,这个分别却不存在;见者与被见者是同一的;见者就是被见者,而被见者就是见者 (铃木大拙263)。禅坐的功用之一便在于通过凝神入定,使得感官与心智中纷扰的“六识”安定下来,得见般若,这正是禅宗的“直指人心,见性成佛”。当禅坐者发现了自身的圆满,意识中的观者与被观的分别不复存在,成为同一。

《雪人》表现的,正是这样一种禅坐的过程。“必须怀有冬日的心境,方能领略眼前的万树一片冰晶雪白”,“冬日的心境”可以理解为,当观者内在的心境与外在的环境同一时,才算实现了无分别的直观,而这正是禅宗禅坐的意图。下一句“只有经受长久的严寒,才会欣赏松枝银装素裹在斜阳中闪烁的光采”,也是同样的意思。

诗中所使用的谓语与心识的活动相对应。“regard”有“凝视”之意,“behold”是看,是视觉,“have been cold”是身体的感觉,“think”恰是意识的活动,“listen”与“sound”,一闻一声,对应听觉。在与汉语对照的英语中,“六识”被译作“six consciousness”,释义为:“They are the perceptions and the discriminative ability of eye,ear, nose,tongue,body and mind。”除去“nose”与“tongue”的嗅觉与味觉,诗中的种种用谓语表现的行为,正是“六识”的“眼耳鼻舌身意”的代表。

“寒风啸啸,落叶嘶嘶,冬天的强音声震天外;苍茫大地响起同一的奏鸣,雪上的聆听者把悲情全都抛开”,在这段原文中,“not to think/of any misery in the sound of the wind/in the sound of a few leaves/which is the sound of the land/full of the same wind/that is blowing in the same bare place”,“not to think”指思维活动的暂时停止,是一种禅坐务必要达到的状态。“not to think”的宾语是“misery”,而本段所引用原文中“misery”之后长长的耐人寻味的一段,皆是“misery”的定语。

佛教的根本教义是“缘起性空说”。缘起,即是说,世上万事万物都是因缘和合而生。这里,“因”是指根本、内在的作用与条件,“缘”是指起辅助、外在的条件。

佛教中常用“一切诸法”来代表我们所说的万事万物,缘起的道理简单来说就是:因缘聚合则诸法得生,因缘不具备则不生,因缘变灭亦随之变灭。正因为任何事物都须依一定条件而生起,这其中没有一点自性(这里自性是指自己本有、不依于他、不变不易的实体),因此任何事物从它的理体上来讲都是“性空”的(吴信如48-49)。

世上哲学一般将世界分为物质与精神两个方面,佛教认为,不仅人们所说的“物质”是缘起性空的,人们所说的“精神”也同样是缘起性空的。一个人的精神,或者说意识、思想、观念等,同样是自幼以来家庭培养、学校教育、社会环境等等诸种因素和合而成的 (吴信如49-50)。

佛教认为,一般人由于不明白“缘起性空”的道理,往往“妄认四大为自身相,六尘缘影为自心相”。四大,即地大、水大、火大、风大。地以坚硬为性,水以潮湿为性,火以温暖为性,风以流动为性。世间的一切有形物质,都是由四大和合而成。人的身体也是如此。“六尘”,如前所述,是“色身香味触法”,由“四大”所具有的作用于六根“眼耳鼻舌身意”的六种特性,具有分别作用的“六识”于焉产生。佛教认为,一般人感受到的自心,实际上是六尘通过六根所生的“六识”的幻影而已(吴信如50)。正是由于人们对自身、自心的这种虚妄执着,抱守分别心忘却般若的真实自性,而产生了痛苦烦恼,不得从生死轮回中解脱出来。

我们再来看《雪人》诗中的“misery”。“misery in the sound of the wind”,“the sound”是声音,属于“六尘”,“the wind”让人联想起“四大”中有流动性的“风大”,是物质世界的基础和代表,正是“四大”形成的世界与“六根”对应分成“六尘”,所以是“the sound of the wind”,“六尘”作用于“六根”产生“六识”,对“六识”执着与无明产生了人世的万般苦恼,所以是 “any misery in the sound of the wind”。

“In the sound of the wind/in the sound of a few leaves”,这里强调风的声音正是风吹动树叶发出的声音,声音的发出既有风的原因,也有叶的原因。这种对风与叶的同时作用的强调,令人忍不住联想到一则著名的禅宗轶事。《坛经》中记载:“时有风动幡动。一僧云:幡动。一僧云:风动。慧能云:非幡动风动,人心自动”(杨曾文254)。

而随后的misery的定语则是一种富有深意的反复陈述:“Which is the sound of the land/full of the same wind/that is blowing in the same bare place”。声音是风的声音,树叶的声音,这既是风的也是树的声音,是大地的声音,大地上遍吹这一股风,这股风在这片光秃秃的大地上吹着。诗句中所陈述的这一切正是痛苦(misery)所产生的背景,声音、风、树叶、土地相互交融成一个整体,密不可分,又互相定义对方,界定彼此的存在,这种语法结构正是体现了佛教的“缘起性空”,即万事万物皆因缘和合而生,因而不具有绝对的自性。以此作为痛苦的定语更体现了佛教所认为的烦恼痛苦的由来,正源于对“缘起性空”的不了解,这种不了解称作“无明”。

佛教的目的便是让人从这样的痛苦中解脱出来,而本诗精炼简要地展现了解脱的方法之一禅坐的状态:停止心智的活动(not to think),即停止六识本身具有的分别作用,清净六根(regard,behold,listen,have been cold)使其不受分别识的污染,而脱离观者与被观的二分,达到二者同一的状态,即以 “冬日的心境(a mind of winter)”来观察冬日的大地,使人在意识中真正体悟到事物的本质,脱离无明,这一过程被称为“涅槃寂静”。

《雪人》的最后一句描述的便是达到“涅槃寂静”后的状态。 “nothing himself/beholds/nothing that is not there and the nothing that is”,前面两个nothing彼此相关,在前诗所描绘的禅坐状态中,分别识停止了活动,头脑中无法产生概念和名字,因而存在成了无名的状态,但之所以不是something而是nothing,是因为禅坐的“涅槃寂静”后,禅坐者已经体悟到事物“缘起性空”的本质,nothing体现了“空”与“无常”。便是《心经》中所讲的“色不异空,空不异色;色即是空,空即是色”,“照见五蕴皆空,度一切苦厄”。

而第三个the nothing则具有非同一般的意义。当前两个nothing被达成之时,也就是不存在分别识之时,般若被达成,人本身圆满的自性,也凸显出来,这便是第三个the nothing,佛教称作“梵”。梵为宇宙的本体,亦是人的自性。梵与“我”或“彼一”,都是古印度所指的终极实在,是超越和不可规范的唯一实在。“梵”是“非概念”的,超越一切名相概念和判断推理,不能靠思辨体验,只能通过实践修行直接体验。

实际上,史蒂文斯在哈佛的时候就被推荐学习东方哲学和文化,特别要说的是禅宗对史蒂文斯产生了很大的影响(黄晓燕221-223)。

诗中被描绘的对象分别是雪人和冬景,而两者都在雪人与外界同一后的主观意识中得到呈现。雪人本就是冬天的一部分,这不仅仅是物质世界的客观现实,在诗中,这一点在雪人的禅坐的主观状态中得到了直观的体悟。这引出了诗中所隐含的一种禅的自然观。

史蒂文斯作为现代主义诗人,处在西方精神荒原的年代,他并不因此苦闷,而致力于通过诗歌来寻找并传达新的信仰。

西方向来否定和反对自然,从《圣经》中,神为人类创造世界开始,自然便与神圣对立。因为神给人类以统治一切造物的权力,人要征服自然,与自然作战,而肉体是自然所生,因此西方反对自然的同时也反对肉欲(铃木大拙309-312)。说“上帝已死”、反对基督教的尼采,反对的便是西方文化和宗教权威对世界的否定,反对禁欲主义,提倡肯定这个世界的人生态度(斯坦哈特25-40)。这首诗所呈现的禅宗与佛教的修行亦从根本意识上消解了人与自然的主客二元对立。史蒂文斯曾在他的一封信中写道:“我心中一直有一个观点,认为世上真正的宗教力量不在教堂而在于世界本身之中——那是自然的神秘呼唤与我们的回应。”

《雪人》体现佛教思想与禅宗修行,与史蒂文斯的最终信仰相互呼应。史蒂文斯的最终追求是消弭人与自然的对立,实现人与自然的融合,他要的,是那只放置在田纳西山丘上的形色朴素的罐子,君临四面八方丛生的荒野。

参考书目

陈义孝,编.佛学常见词汇.台北:文津出版社,1988。

黄晓燕.华莱士·史蒂文斯诗学研究.长沙:湖南人民出版社,2007。

铃木大拙.禅与生活.译,刘大悲,孟祥森.合肥:黄山书社,2010。

南怀瑾.南怀瑾选集.卷四.上海:复旦大学出版社,2003。

斯坦哈特,埃里克.尼采.译,朱晖.北京:中华书局,2014。

Stevens,Wallace.Secretaries ofthe Moon:The Letters of Wallace Stevens and Jose'Rodriguez-Feo. Doyle Beverly,Allan Filreis,ed.Durham:Duke UP,1986. Print.

吴信如.佛教各宗大义:佛教的基本教理与修持.北京:中国藏学出版社,2004。

徐畔,齐彩卉.“中国文化移入在华莱士·史蒂文斯诗歌中的体现——以《雪人》为例”.外语学刊,2012(4)。

杨曾文,校写.新版敦煌新本六祖坛经.北京:宗教文化出版社,2001。

作者单位:湖南师范大学外国语学院410006

方筱昊(1990-),女,汉,湖南岳阳人。研究生,湖南师范大学外国语学院,研究方向英美文学。