摘 要:图式理论对小学语文阅读教学显示出越来越重要的理论与实践价值。借助图式训练实现有效的阅读教学,以期提高学生的阅读能力和阅读水平,使学生在学习过程中获得知识,得到思维的训练。本文首先从理论背景出发,阐述图式理论跟预习这一行为的相关联系。然后从创建图式、补充图式、复合图式三方面对如何培养学生预习的兴趣进行论述。

关键词:图式理论;创建图式;预习;复合图式

课前预习可以理解为学习个体的一种自主的认知活动和一种独立的探索活动,是学生自觉运用已有的知识、经验及学方法,自主进行探索,对还没接触的课文,生字词预先进行认知、阅读、理解、提出问题的过程。能够提升学生自身的学习兴趣,增强学生想要学好的自信心,提升学生的发展。

一、图式理论概述

1.图式理论。图式(schemata)的概念最早来自于康德《纯理性批判》(1781)。此后,巴特利特、皮亚杰、安德森、鲁墨哈特等人的研究,使图式理论日趋成熟和完善。尽管理论家们对“图式”的释义有所不同,但表述的观点却基本一致,图式是大脑为了便于信息存储和处理,而将新事物与已有的知识、经历有机地组织起来的一种知识表征形式,是相互关联的知识构成的完整的信息系统。

2.图式理论的组成与主要类型。图式由恒定部分和可变部分组成。认知活动的所有环节都可能激活相应的图式,图式的主体即恒定部分可以为分析和理解提供预期,引导信息处理的进程,在不能同化新信息时可变部分则可以改变自己(发生变化或重构)以适应新的情境。当然,图式的可变部分是一个约束性变量,只有符合一定条件的信息才能被采纳,同时某一变量变化时也会使其他变量的取值受到约束。

二、基于图式理论,落实课前预习的要求

新的《语文课程标准》突出了要变教学生语文知识为全面提高其语文素养的导向性。这一导向性的根本转变,强调了学生语文能力的训练和提高。而学生的课前预习活动则是训练能力, 提高其语文素养的重要环节。有效的课前预习不仅能储备知识,而且还可以形成他们自主学习的习惯。因此,教师应重视学生预习方案的设计,根据教学目标和学生的特点制定课前预习内容,使预习任务“具体化” 。

1.引导阅读,创建图式。小学语文阅读教学应教会学生构建图式,优化认知结构。良好的认知结构具有两个鲜明的特点:一是所储存的知识都是“产生式”的,二是知识节点间具有高度的组织化,易于激活,便于迁移。

预习的过程本质上就是使用主题和对象之间的交互模式的知识去解释文本。而学生不能读懂文章,主要的原因“一是文章中没有提供足够的线索,让学生调动大脑中已拥有的图式知识;二是学生根本不具有作者所想象的图式。”⑤

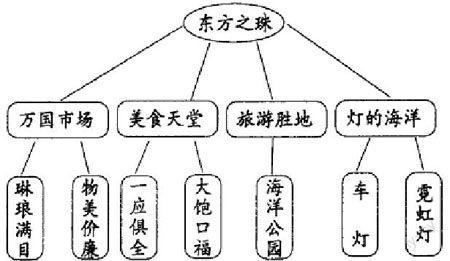

如《东方之珠》一文,学生预习时,要求他们通读课文,扫清字词的障碍后,找出文章最重要的几个关键词,也就是课文从哪几方面介绍香港的,然后把这些关键词用联结线、联结符号或相应的联結词绘制 成一幅图,即把自己对课文的整体把握直观地呈现于图中,就是学生的预习图式。

教师只要通过学生的图式,就能清晰地了解他们对课文的把握程度和思维痕迹,便于课堂中有的放矢地教学。不难发现在这个预习过程中,学生能大板块地把握文本,抓住主要内容,理清文本脉络。久而久之,就能提高学生对文章的整体把握能力,逐步理清文章的结构和线索,提高预习效果和自学能力。

2.开发兴趣,促进体验,补充图式。教育家赞科夫说:艺术作品要激发儿童的思想感情。一般来说,每一篇课文都有一定的思想感情,我们怎样引导学生自然又深入地感受到呢?总体看来,图式是比较理性的思维呈现,似乎不能很好地把人文教育融合到阅读理解中。其实不然,只要应用合理巧妙,图式照样能够凸显人文教育功能。如《生命的林子》一课,“这些树就像芸芸众生啊,它们长在一起,就是一个群体,为了一缕阳光,为了一滴雨露。。。。。”这句话中告诉学生充适者生存,存优汰劣的生存原理。竞争在整个自然界中随处可见,一个人,一个民族,乃至一个国家,要想在世间存在,要想发展壮大,立于不败之地,就必须正确的看待自己,勇往直前。

学生通过亲身经历而获得的知识是最真切、最有效的。帮助学生完善图式结构,丰富背景知识,有利于阅读认知。系统的知识结构转化为图式后,可以举一反三,同化新信息。

3.提高感悟,复合图式。新课程提倡,要加强学生课内外学习的联系,把语文学习推向更广阔的课外阅读天地中。教师们已有指导学生课外阅读的意识,如学习一篇新课之前时,许多教师都会说,回家以后除了预习,还可以看看相关的课外书,找找还有哪些故事。这样指导学生进行课外阅读,苍白无力,效果不显著。事实也证明,这样的课外阅读是一句空话。不过,我们展示课堂上绘制的图式,指导学生巧妙地利用这种方法,再课外阅渎中,发挥图式作用,可以帮助学生更有效地了解课外知识,使课外阅读真正有所得。

例如,在学习《三亚落日》一文后,学生对日落的太阳产生了浓厚的兴趣。教师顺势引导孩子:太阳除了课文中介绍的特点以外还有哪些不为人知的特点呢? 它与人类的关系又有着怎样密 切的联系呢?让学生带着问题走出课堂,走进课外阅读的大门。因为有了明确的目标,学生就 能很快地找到相应的资料,并把了解到的都绘制在图式中,让人看了一目了然,大大提高了学生的课外阅读质量。

三、结语

“磨刀不误砍柴工。”只要明确了预习的要求,掌握了预习的方法,相信“要让每一个学生都学会预习”绝不是一句空话。要求学生的预习工作要做好,除了要靠学生自身的自控力外,老师的指导和家长的监督也是必不可少的。图式理论改变了将阅读过程看做被动接受信息过程的传统观点,在小学语文阅读教学的预习过程中具有理论与实践价值。

参考文献:

[1] 顾小晨,张促光,李保国.浅滩小学语文课前预习[J] 小学教学参考,2010,(12).

[2] 李志宏,刘晓明,赫宝华.小学语文课前预习之我见[J] 语文天地,2011,(11).

[3] 董蓓菲.语文教育心理学[M].上海:上海教育出版社,2006.

[4] 皮连生.智育心理学[M].北京:人民教育出版社,2000.

[5] 张必隐.阅读心理学[M].北京:北京师范大学出版社,1992.

[6] 陈孝禅等译.皮亚杰学说及其发展[M].长沙:湖南教育出版社,1983.

作者简介:沈斓(1987-),女,江苏无锡,汉,本科,江苏省无锡市南长街小学,二级教师,研究方向:小学语文教育。