廖伟棠访谈

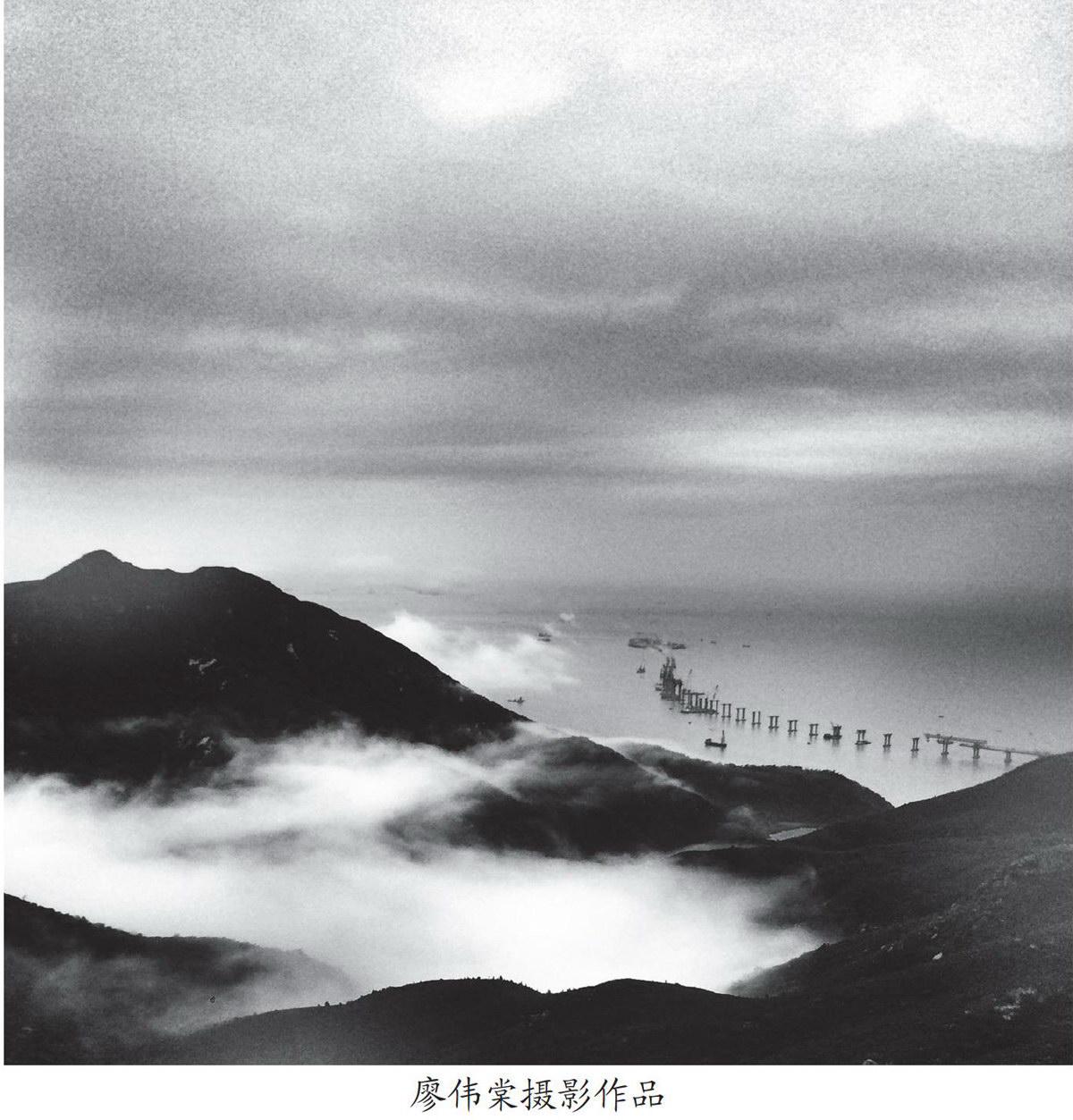

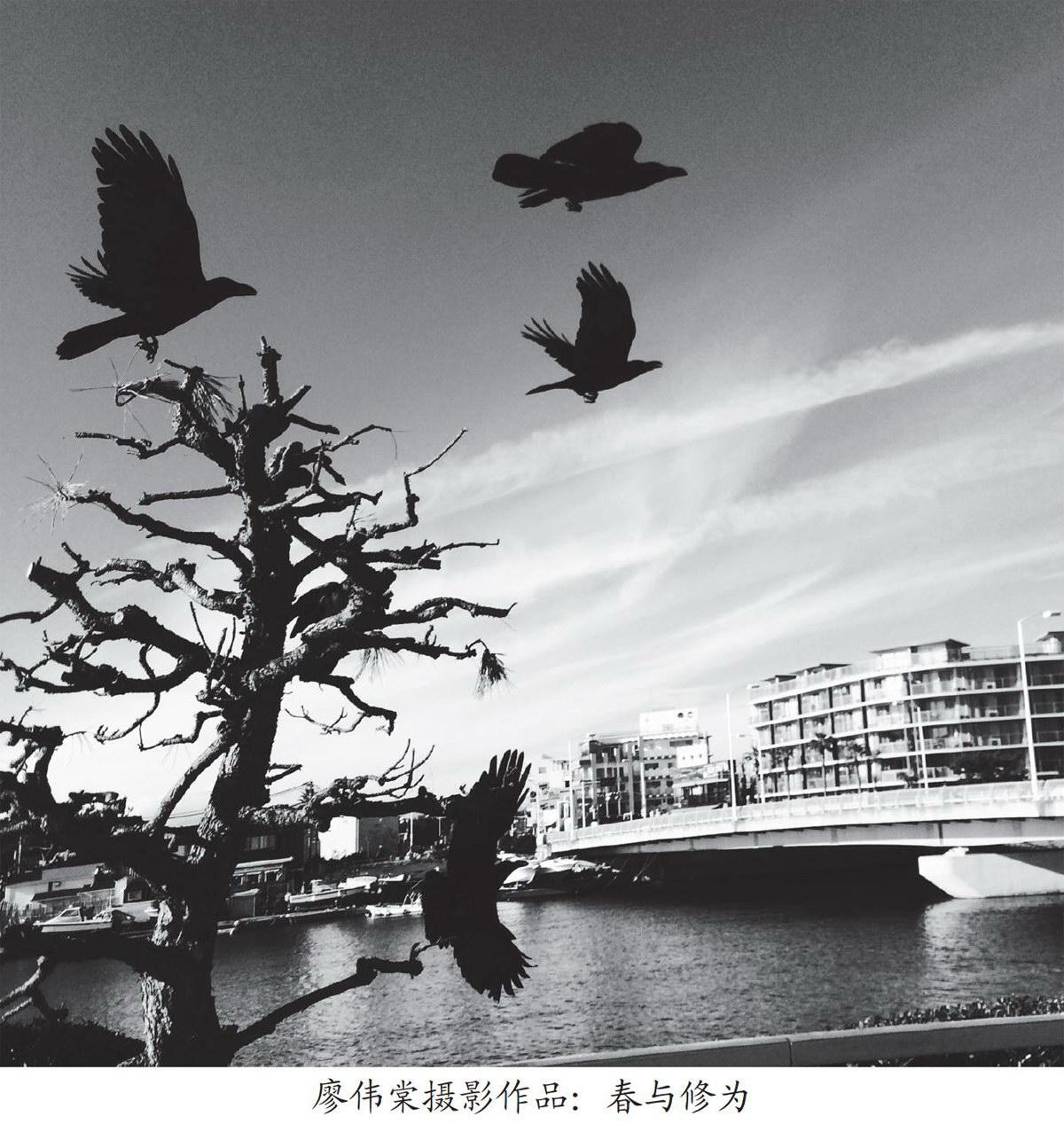

廖伟棠,男,1975年出生于广东新兴,后移居香港。香港作家,现代派诗人、摄影师,自由撰稿人。曾出版诗集有《衣锦夜行》《永夜》《随着鱼们下沉》《花园的角落,或角落的花园》等,小说集《十八条小巷的战争游戏》,摄影集《孤独的中国》《我属猫》《巴黎无题剧照》,评论集《我们在此撤离,只留下光》,批评合集《波希米亚中国》。

“我乐意,把阅读当做旅行”

陈云昭:最近手头在读什么书?

廖伟棠:娜杰日达·曼德斯塔姆回忆录《第二本书》、柏桦诗集《袖手人》、加里·斯奈德《山河无尽》。

陈云昭:你的经历相对于很多同龄汉语诗人来说显得比较特别——成年之后,从简体中文区去了繁体中文区。这种特别会不会让你的阅读趣味也有别于其他同龄诗人?

廖伟棠:实际上我小时候就跟父亲学习了繁体字,同时一直阅读繁体的报刊书籍,并且用繁体字给港台的亲人写信。这种“双语”能力令我更加开放与包容,首先,我没有像很多内地诗人那样瞧不起港台文学;其次,我对繁体字和粤语音韵的熟悉对我阅读古典文学、亲近古典文学大有助益。

陈云昭:你把陶潜、杜甫和惠特曼这三位并列在一起作为你的超越诗歌的精神导师。这是不是说明,在你的阅读经验里,这三位有了某种“共时性”的东西?他们的精神或者诗歌内在有一种超越历史和地域属性的东西?

廖伟棠:我敬慕他们的,恰恰是他们并没有让自己局限于诗人身份,他们身上融合了诗人、哲学家、社会观察者等多重身份,并且把自己投身于时代中成为最直接的试验品,这是我觉得今天一个诗人也应该做到的。

陈云昭:你说“我目前的私人传统至少要包括如下名字:卡夫卡、曼德尔斯塔姆、姜夔和废名(这四位是我的挚友);鲁迅、里尔克和庞德(这三位是严师);陶潜、杜甫和惠特曼(这三位是超越诗歌的精神导师,教导我人和世界的关系,演示在虚无中建立秩序的伟力),最终他们告诉我的不止是诗歌问题,更是人之为人的意义问题”。你这句话,让我感兴趣的是,你所言的这个“私人传统”指的是什么?是那个“自我”的不同层面吗?

廖伟棠:“私人传统”指的是我为自己建构的一个精神家谱,他们因此植入我的血脉,而不只是教育传承。

陈云昭:北岛说,他年纪越大书架上愿意留下的书越少;但,我感觉你在阅读上是个胃口很好,口味又很杂的诗人;年纪越大,你在阅读上也会越来越有“洁癖”吗?

廖伟棠:我对文本种类内容没有洁癖,但很反感那种肤浅又刻意讨好读者的书,鸡汤文、成功学、青春畅销文学在我的书架是绝对没有位置的。陈云昭:很多诗人都能在他们的写作中意识到一条清晰的阅读脉络,但却很少提到写作对于他们的阅读的“干扰”和“精进”。你觉得你的写作对于你的阅读形成“干扰”和“精进”了吗?

廖伟棠:绝对存在“精进”,写与读于我是同步的,随着写作的深入,我还会重读早年读过的经典,又会有新的启发。

陈云昭:你这么多年出入两岸三地,对这三地的公众阅读有什么观察?你好像说过,读书最勤快的、整体素质最高还是属台湾的民众?这是不是跟他们享受更多的阅读自由和出版自由有关?

廖伟棠:大陆和香港的读者比较呈两端化,有极好和大量完全不读书的。台湾读者比较平均,我想主要因为他们的社会风气很尊重阅读,而出版事业一直健康发展,没有受到政治干预也很有关系。

陈云昭:除了诗歌创作之外,你还参与了很多的公共文化活动,甚至在很多“公共事件”上发声。你觉得这是你的诗人身份要求你去做的吗?在我印象中,你所认识的很多内地诗人很多只是酒桌上的公共事务关注者,他们一般不会在公共场合发表自己的看法,更不会因此不惜掀起和某个群体的对立。

廖伟棠:我的公共事务发声,我是基于一个公民的自觉去做的,无论我是不是诗人也会如此。我希望中国人都有此觉悟,坐言起行,才能改变现况。

陈云昭:你是如何让现实介入你的诗歌,或者说让你的诗歌介入现实?

廖伟棠:保持诗歌的开放性,不对题材存在预设的洁癖、自我审查。诗歌与现实平等、同步,不去妄想引领议题,仅仅呈现真实与未来的可能性。

陈云昭:你的那首《一九二七年春,帕斯捷尔纳克致茨维塔耶娃》,让人印象深刻。在去年的太仓诗歌会上,我和庞培曾分别朗诵过。其中第一句就具有强大的力量(我们多么草率地成为了孤儿)。看得出,俄罗斯白银时代的诗人给了你很大的影响。你从他们那“学”到了什么?或者具体地说曼德尔斯塔姆给了你什么具体的影响?

廖伟棠:谢谢你们的喜欢。“我们多么草率地成为了孤儿”改编自帕斯捷尔纳克的书信中一句话,我觉得它核心地抓住了我们整个世纪人类的命运。曼德尔斯塔姆给予我的影响首先是诗人形象上的,高贵、尊严,这点是中国当代诗歌稀缺的力量;其次是对文明的确信、对语言的艺术家式要求,不轻易放过一个意象的琢磨。

陈云昭:诗人杨键认为整个世界的写作都在一个“国际化”的趋势里,都在跟自己古老的写作、文化失去关联。我们要延续古人那种写作的话,可能很多问题在他们的语言里、体系里不是问题,但在现代人的表达里面可能是很大的障碍;你似乎解决了这里面的大部分障碍,你能“读通”古典诗歌,并且能在写作中找到和古典诗歌“对话”的有效路径。对你来说现代汉语诗的创作需要继承古典诗歌吗?能够继承吗?

廖伟棠:绝对需要一种创造性的继承,首先要继承的不是形式上的,而是一个古代诗人如何安身立命的态度、方式,学习他们与其时代的关系,学习他们面对命运的刚毅。其后才是细处技巧的学习。

陈云昭:你的摄影创作和诗歌写作,这两者在经验上可以互相渗透的吗?或者说,你其实就是在做同一件事?廖伟棠:互相影响,诗使我的摄影更有深度,摄影使我的诗敏感、迅捷。但如果要二选一,我还是会优先选诗。

陈云昭:你写作的专栏涉及的面也很广,公共事件、电影、教育等等,写得也很勤。有担心这些文字写多了,会让你对诗歌语言的感觉变“钝”?

廖伟棠:恰恰相反,我的脑子分得比较清楚,而且专业评论所需要的理性,对汉语诗歌的含混是一个必要的纠正,诗人要有世界观,首先要是一个合格的公民。

陈云昭:给读者推荐几本你觉得好的书吧。

廖伟棠:最近阅读的好书:娜杰日达·曼德斯塔姆《第二本书》、魏时煜《王实味》、柏桦《袖手人》。