《希琵阿斯前篇》286c-289d疏解

王江濤

(華東政法大學馬克思主義學院)

在《希琵阿斯前篇》中,希琵阿斯的第一次定義佔據著十分微妙的位置。蘇格拉底與希琵阿斯在雅典相遇,希琵阿斯向蘇格拉底誇耀了他關於美的知識。正巧,蘇格拉底因爲美的問題而煩惱,於是他請求希琵阿斯同他一併探究甚麼是美。到後來讀者才發現,這位與希琵阿斯處處針鋒相對的無名人士其實是蘇格拉底本人,蘇格拉底將自己一分爲二,他似乎將此理解爲探究美的必要條件。於是,在界定美的過程中,蘇格拉底要求摹仿這位無名氏詰問希琵阿斯,以便能夠能透徹地領悟希琵阿斯的道理。希琵阿斯將美界定爲美的少女,這原本是一個好的開始,但是,由於希琵阿斯漠視愛欲,使得整個探究行爲喪失了上升的動力,從而也遮蔽了少女作爲美之呈現的根本原因。雖然希琵阿斯的第一次定義中涉及的種種原則爲後面的定義埋下了伏筆,但由於希琵阿斯和蘇格拉底均對愛欲保持沉默,所以間接導致了整篇對話的失敗。

Author:Wang Jiangtao is lecturer at School of Marxism,East China University of Political Science and Law(Shanghai 201620,China).E-mail:potameus_wang@foxmail. com

《希琵阿斯前篇》從來都不是柏拉圖對話中的主要篇目,就像美(《希琵阿斯前篇》的副標題是“論美”)在柏拉圖那裏從來不是最高原則——柏拉圖的最高原則是善。美儘管不是最高原則,但在柏拉圖的思想裏也佔有一席之地,伯納德特用一個三段論證明這一點:柏拉圖把每一種類的自然稱爲理型(eidos),而理型有時表示就其自身而言的形式美,因此,柏拉圖把美等同於存在者存在的形式。如果善作爲最高原則可以超越存在者,那麼美則棲居於存在者的形式之中。這樣,善與美的關係將呈現爲“存在-超存在”的結構。如此一來,美就絕非無關緊要的主題,《希琵阿斯前篇》也絕非可有可無的對話。

《希琵阿斯前篇》一共包括六次關於美的定義,三次出自希琵阿斯,三次出自蘇格拉底。令人遺憾的是,善與美的關係並未成爲串聯六次定義的線索,關於善的討論僅出現在蘇格拉底的第二次定義中。善與美原本可以構成一個動態結構,構成從美向善的運動過程。爲這一過程提供動力的是愛欲,可是,愛欲在這篇對話中一次也未出現。抽離愛欲的結果是整篇對話無法上升(一篇典型的柏拉圖對話無論起點有多低,最後都會指向最高的生活方式——哲學),這預示著蘇格拉底與希琵阿斯無法動態地探究、而只能靜觀甚麼是美。這一探究方式如實地反映在在希琵阿斯的第一次定義中(286c-289d)。

對話始於蘇格拉底與希琵阿斯的一次相遇。蘇格拉底一上來就稱讚希琵阿斯的智慧,希琵阿斯因蘇格拉底的稱讚顯得很受用,順便也提到了他在斯巴達的經歷:斯巴達人對英雄傳說十分感興趣,於是希琵阿斯給他們作了一次與特洛伊有關的演講,果然大受好評。希琵阿斯得意地告訴蘇格拉底,三天后,他將在雅典再次發表“特洛伊演講”,請蘇格拉底務必光臨(286b)。

蘇格拉底爽快地答應下來,允諾一定會按時赴約。同時,蘇格拉底反過來鄭重其事地請求希琵阿斯,希望希琵阿斯能助他一臂之力。有一回,正當蘇格拉底在批評某些東西醜、讚揚某些東西美時,有個傢伙向蘇格拉底發難:

既然你知道甚麼樣的東西是美的,甚麼樣的東西是醜的,那你一定也知道甚麼是美嘍?來吧,告訴我,蘇格拉底,甚麼是美?(286c-d)

希琵阿斯向宙斯起誓,他會幫助蘇格拉底去認識美,這不過小事一樁。他的自信表明,他顯然知道甚麼是美,至少知道甚麼是演講之美。希琵阿斯向蘇格拉底炫耀特洛伊演講結構和措辭,他沒有提演講的具體內容,由此可見,希琵阿斯所謂的演講之美主要體現在形式上,內容相對不那麼要緊,形式決定著演講的審美意義。希琵阿斯懂得如何組織材料,如何謀篇佈局,如何遣詞造句,他像一位技藝高超的石匠,知道甚麼地方該大刀闊斧,甚麼地方該精雕細琢。希琵阿斯精通“如何製造美”的知識,由此他堅信自己也掌握著“甚麼是美”的知識。正因爲如此,他很清楚,美的知識並不美,因爲它幾乎沒有任何價值,充其量不過是眾多知識中毫不起眼的一門“冷知識”。它不像天文、算術或幾何那類深奧的理論知識,可以吸引人們崇拜的目光,贏得稱讚和掌聲,也不像修辭學那類實踐知識,可以爲希琵阿斯帶來豐厚的物質回報。它甚至連“知識”之名都配不上。的確,如果承認知識是經過論證的意見,那麼無法論證的意見顯然不是知識;同理,無需論證的意見恐怕也很難被稱作知識。美的情況似乎屬於後者。一個人固然可能無法界定美,但當諸神中最美的愛若斯或者人間至美的海倫,抑或隨便甚麼美的事物出現在他面前時,他不太可能感受不到這種撲面而來的魅力。美會消弭爭議,促使人們達成一致。這種一致表現爲在美中沉醉,至於這種沉醉的發生機制,美如何迫使人心甘情願地達成一致,則很難說得清楚。蘇格拉底回憶,當第俄提瑪向他傳授愛欲的知識時,曾與他進行過如下一番對話:

第 這欲求美的人究竟爲甚麼要欲求美的東西?

蘇 爲了成爲自己的一部分。

第 美的東西成爲自己身上的一部分後又怎樣呢?

蘇 這問題我一時還答不上來。

蘇格拉底的一時語塞表明,儘管美具有某種公共品性,意味著開放性,仿佛任何人都可以享有美,然而,美並不是完全自明的,美在自我敞開的同時並沒有摘下自己神秘的面紗,甚至還小心翼翼地保存著最後的奧秘。這一奧秘仿佛一道陰影,隱藏在美的炫麗的光暈背後,難以捕捉。難怪伯納德特會感慨,美的這種難以言說性(elusiveness),很容易被誤會成美的虛幻性(illusiveness)。

美總是顯得直接而又神秘,這種感覺上的親近感間接造成了認識上的距離感。希琵阿斯之所以如此自信,認爲不需要特意關心美的知識,原因可能在於,美對於希琵阿斯、或者說對於任何一個人來說,實在太過熟悉。熟悉是他們自信的源泉,亦構成了他們認識上的盲點。反之,蘇格拉底之所以懊惱,想必也是因爲他曾以爲自己對美了然於胸,美的問題不過小事一樁,否則他也不至於對自己如此生氣。他一定經歷過從親近感的熟悉到距離感的陌生,美的這種陌生甚至難以用言語(logos)捕捉。希琵阿斯很快將體會到使蘇格拉底生氣的那種距離感,他很快就會對蘇格拉底生氣。

嚴格說來,使希琵阿斯生氣的是無名氏,不是蘇格拉底。蘇格拉底說,他將模仿無名氏,反駁希琵阿斯的定義,這是爲了更好地學習希琵阿斯的知識。模仿者必然派生於模仿的對象,從邏輯上講,後者先於前者。而在這里,實際上後者是前者虛構出來的形象。蘇格拉底的這種模仿,具有一種雙重性質。蘇格拉底是模仿者,無名氏是原型,一如模仿者模仿原型,蘇格拉底也模仿著無名氏在求真道路上的固執與執著。他一直追著希琵阿斯“死纏爛打”,不肯放棄,這是對無名氏的真實再現。另一方面,蘇格拉底並沒有把無名氏的全部真實展現給希琵阿斯,因爲無名氏實在過於低俗,粗鄙得很(288d),希琵阿斯肯定接受不了無名氏的這一面。從這一層面講,模仿呈現的又是無名氏的假像。蘇格拉底既“像”又“不像”無名氏。真與假的界限在模仿中變得模糊。美有可能屬於這種情況嗎?美的事物既是美又是某種別的東西,不然我們便無法分辨不同美的事物。難道美的事物既像又不像美本身?它在對美本身真實再現的同時難道不也在“歪曲”著美本身?

希琵阿斯答應以蘇格拉底習慣的方式,即問答的方式,幫助蘇格拉底,他接受了蘇格拉底的挑戰。由於蘇格拉底是在模仿無名氏刁難希琵阿斯,他不過起的是“傳話筒”的作用,自己并沒有發表看法。因此,這段也可看作無名氏對希琵阿斯的挑戰:

無 厄里斯的異邦人呀,是不是由於正義,正義的人們才是正義的?

希 是由於正義。

無 存在這麼一種東西,叫做正義,對吧?

希 當然。

蘇 難道不是由於智慧,智慧的人們才是智慧的嗎?而且,難道不是由於善,所有善的東西才是善的嗎?

希 怎麼會不呢?

蘇 由於這些東西的存在,這些事物才如此;不大可能是因爲它們不存在。

希 當然是由於它們存在。

蘇 那麼,所有美的事物之所以是美的,難道不也是因爲美嗎?

希 是的,是因爲美。

蘇 因爲它是某種存在的東西嗎?

希 是存在的東西,不然還會是甚麼呢?

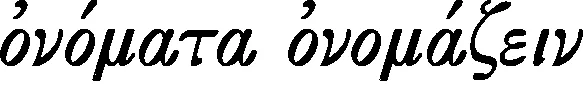

蘇 快告訴我,異邦人呀,甚麼是這個美?(287c-d)

正義是正義人士之所以正義的原因,智慧是聰明人士之所以聰明的原因,以此類推,美是美人們之所以美的原因。無名氏的說法略有改動。他問希琵阿斯,美是否是美的事物之所以美的原因?正義和智慧描述的是純粹的人世現象,而善和美的適用範圍則更加廣泛,可以擴展及物——牝馬豎琴皆可爲善,也皆可爲美。這個改動並不影響無名氏的原則:美是一種原因,而且它還是某種東西。這樣,無名氏爲希琵阿斯的定義首先設立了兩個條件——原因和存在,以此限制希琵阿斯的定義。希琵阿斯十分忠實地遵照了條件二,卻匪夷所思地忽略了條件一。條件二貫穿了希琵阿斯的三次定義,他無一例外地把美界定爲某種看得見的存在者——少女、黃金和葬禮。然而,擅長記憶術的希琵阿斯似乎忘記思考這個問題:如實地(literally)理解美到底是不是理解美的正確方式?

假如美如實地呈現自身,那希琵阿斯的理解完全正確。可倘若美如上述所分析,以一種既隱藏又揭示、既真實又虛假的方式呈現自身,那麼如實的理解反倒可能是錯誤的理解。況且,希琵阿斯還沒做到如實地理解。他說,倘若非得說實話,那麼:

一位美的少女是一個美的東西。(287e)

蘇格拉底以狗的名義起誓,希琵阿斯的回答不但美,而且令人讚賞。狗是一種十分特殊的動物,它對朋友友善,對敵人兇惡,這說明狗具備區分敵我的知識。蘇格拉底以狗起誓,表明他會像狗一樣仔細分辨希琵阿斯的說法,絕不輕易判定希琵阿斯的結論正確。

蘇格拉底沒有說希琵阿斯回答得正確,他用“美”和“令人讚賞”兩個副詞評價希琵阿斯的答案。然而在希琵阿斯看來,美和令人讚賞卻是一回事,符合他說話的一貫原則。在希琵阿斯的後兩次定義中,我們將發現,希琵阿斯並不關心他的定義是否準確,他關心的是他的定義是否對所有人都“顯得是如此”(288a),或者“我們都知道”(289e),以及“在任何時候,對任何人,在任何地點”都適用(291d)。希琵阿斯大概會同意,正確與否的標準掌握在民眾手中,只有民眾認同的才是正確的,相比之下,準確只是次要的衡量標準。

無名氏問的是使所有美的事物成其爲美的美本身是甚麼,希琵阿斯說這個美本身是美的少女。難道美的少女能夠成爲所有美的事物的原因?比如,美的少女難道是美的牝馬的原因,或者是美的豎琴的原因?這一答案聽上去十分可笑。蘇格拉底對此感到不可思議,他稱希琵阿斯爲“令人驚異的傢伙”,並準備把希琵阿斯的話轉述給無名氏,然後再向希琵阿斯展示無名氏如何反駁。

無名氏的反駁分兩個步驟。首先,他依次列舉了美的牝馬、美的豎琴以及美的陶罐爲反例,駁斥美的少女的說法。然後,蘇格拉底引用赫拉克利特的說法爲希琵阿斯辯護,證明最美的陶缽與少女相比也是醜的。無名氏同樣援引赫拉克利特,以同樣的邏輯,證明最美的少女與神相比也是醜的,最終推翻了定義一。

定義一先後提到四個與美相關的例子,分別是:少女、牝馬、豎琴和陶罐。這四樣事物除了都是陰性名詞,惟一的共同點恐怕在於它們都是可見的具體事物。少女與牝馬是活物,而且都是自然出生的;豎琴和陶罐沒有生命,它們是人們憑藉技藝生產的制作物。無論出於自然抑或人工,具體事物是感覺的認識對象。把握具體事物的美,在很大程度上依賴於體會具體事物給人帶來的愉悅感。這四個例子的共同之處即都能給人帶來視覺上的快感:少女和牝馬自不必說,作爲人造物的豎琴,也可以在外型上製作得好看。陶罐或許會引起爭議,但就連希琵阿斯也無法否認工藝精湛的陶罐的確很美。在這個意義上,第一次定義雖然不成功,但它爲最後一次定義提供了充足的論據,證成了最後一次定義的觀點,即美是通過視覺得來的快樂。這是一種雕像式的美。

然而,四個例子的共性卻無法回答一個看似無關緊要的問題:既然這些事物都是美的,都能在視覺上給人帶來快感,那麼,希琵阿斯爲何不說“美的牝馬即是美”或“美的豎琴是美”?偏偏要用少女來界定美?這四個例子的美究竟是不是同一類型的美?如果是,那麼希琵阿斯的定義就是隨意的定義,就可以用牝馬或豎琴替換定義中的少女;如果不是,那麼這四個例子各自從哪方面符合美的標準?美的少女意味著甚麼?她的優先性又在哪里?

從希琵阿斯對待少女和陶罐截然不同的態度中,我們不難斷定,至少在他看來,少女之美與陶罐之美是不同的。希琵阿斯以少女界定美不是隨意之舉,而自有緣由。第一種假設自然就不成立。接下來的任務,便是解答美的少女爲何在諸事物中具有優先性?要解答這個問題,首先要弄清楚少女、牝馬、豎琴和陶罐這四個例子所蘊含的不同的美的原則。

誠然,少女之美首先在於她給人帶來視覺上的愉悅,有一種吸引人的魅力。但這種魅力恐怕不是少女之美的惟一原因。畢竟,活生生的少女不同於少女的雕像,少女之美不僅限於其外表。豎琴作爲一種樂器,它的美除了外觀上的好看,更多體現在聲音方面——豎琴能夠演奏出美妙的和絃。這提醒我們,悅耳的聲音也可能是少女之美的一個方面。少女之美最重要的方面,希琵阿斯並沒有提及,或許他根本沒有意識到。這一點一直到最後一次定義才被無名氏鄭重提出:

至於情愛之事,大概所有人都會同我們爭辯,認爲它是最快樂的,然而卻必須得這樣,有人幹這事兒時不能被人看見,因爲被人看見是最醜的(299a)。

自己或者經別人引導遊於愛欲的正確方式是這樣子:先從那些美的東西開始,爲了美本身,順著這些美的東西逐漸上升,好像爬梯子,一階一階從一個身體、兩個身體上升到所有美的身體,再從美的身體上升到美的操持,由操持上升到種種美的學問,最後從學問上升到僅僅認識那美本身的學問,最終認識美之所是。(《會飲》211b-d)

在第俄提瑪口中,美的起點是美的身體,而在希琵阿斯的定義中,美的起點是美的少女。可見,愛欲大都是從美的身體開始萌發,依循美的階梯,逐步往上爬。可惜,在《希琵阿斯前篇》中,我們看不到如是美的階梯,少女、牝馬、豎琴和陶罐並非一個上升序列,甚至這六次定義也很難看出這種由低向高的上升關係,其原因在於愛欲的缺席。少了愛欲的引導,美就無法從美的身體或美的少女之中釋放出來。《希琵阿斯前篇》最終之所以會失敗,歸根結底是希琵阿斯對愛欲的漠視。當無名氏問希琵阿斯美的牝馬是否也是美時,希琵阿斯毫不猶豫地同意。在他看來,少女之美與牝馬之美沒有差異,無論有沒有愛欲都不會影響事物的美。愛欲維度就這樣被希琵阿斯忽略掉了。這一忽略直接規定了之後探究的方向,無論希琵阿斯與蘇格拉底或無名氏的分歧有多大,他們都默認了愛欲的缺席,並在愛欲缺席的情況下繼續探究美。

關於少女之美的分析先談到這裏,從中我們可以看出,少女在美方面之於牝馬和豎琴的優先性。下面我們繼續考察剩餘三個例子。

美的牝馬之所以是美的,是因爲神稱讚過它。神的稱讚是美的牝馬的充分條件,這隱含著另一個結論:如果神諭說牝馬不美,那麼牝馬就不是美的。神是美的原因。希琵阿斯同意這一看法,不過,他還附加了一個條件——他的生活經驗(288c)。希琵阿斯這裏隱含著一個原則:即便是神的言辭,也是與其道聼塗説,不如眼見爲實。厄里斯就養育了許多美的牝馬,希琵阿斯一定親眼見過這些活生生的、美麗的牝馬。無名氏把衡量美的尺度歸諸於神,希琵阿斯沒有反對,他只是在暗地裏補充無名氏的說法:美的原因既是屬於人的,又是屬於神的,但歸根結底還是屬於人的。人才是衡量美的尺度,諸神的說法當然正確,但這個正確性需要人的經驗去驗證,人才是美的原因。

然而,無名氏和希琵阿斯在評價牝馬之美時,無論以諸神的說法還是人的經驗爲衡量尺度,都不過是外在標準。他們沒有提到牝馬之美的內在標準。就像少女的美不同於少女雕像的美,牝馬的美同樣不只是樣式上的好看而已。牝馬最美的樣子當然是在她奔跑時駿美的英姿,而在希臘人的經驗裏,馬的奔跑通常與兩件人事聯繫在一起:一件是騎兵戰鬥,另一件是馬車競賽。這兩件人事分別屬於戰爭時期的政治活動和和平時期的政治活動。因此,馬與政治有一種天然的親緣性,容易使人聯想到高貴的身份。

至於豎琴之美,如前所述,更多在於她能演奏出美妙的樂音,而音樂是靈魂教育必不可少的手段。對應靈魂教育的是身體教育,音樂教導靈魂,由此反觀牝馬的例子,我們似乎可以說,騎術教導身體。而健全的愛欲作爲一種認識美的方式,更是結合了身體與靈魂的教育。相比之下,陶罐的美只關乎造型及其用途。陶罐主要用於盛裝食物,食物能滿足人的基本生理需求,是人類生存的必要條件之一,但我們卻不可以說,過上美好的生活僅僅靠食物就夠了。愛欲的教育、騎術的教育以及音樂的教育則使人能夠過上美好生活。在這個意義上,少女、牝馬與豎琴之美確實與陶罐之美有差異,不能將兩類事物混爲一談。無怪乎當無名氏試圖把陶罐與上述三種美的事物並置時,希琵阿斯會勃然大怒。

可是,我們不能想當然地以爲,上述分析就是希琵阿斯的想法。希琵阿斯的意圖只能從他與無名氏的對話中推出。若嚴格依據文本,我們會發現,希琵阿斯憤怒的原因是因爲無名氏提到了陶罐的名稱,他說只有沒有教養的人才會提起這種低俗的名稱。

在無名氏提及陶罐之前,希琵阿斯接連承認,美的少女、美的牝馬和美的豎琴都是美的,如果那時歸納希琵阿斯關於美的看法,那結論應該是——美具有多元的標準,任何事物都可以是美的,只要滿足美的條件,反之,不滿足條件的事物則是醜的。各種美的事物必須滿足各自美的條件。這一看法構成了理解餘下對話的一條隱線。

然而,希琵阿斯斷然否認陶罐之美。儘管在無名氏的論證下,他勉強承認陶罐也可以是美的,但看得出,他對陶罐的美嗤之以鼻:

確實如此,蘇格拉底唷,在我看來;這種家什只要製作精良,也是美的,但總的說來,跟牝馬的美,少女的美以及所有其他東西的美相比,這玩意兒完全不值一提。(288e)

顯然,“萬物有各自美的條件”不是希琵阿斯看待事物美醜的惟一標準,而且此物之美與彼物之美在美的程度上也不必然相同。從他的語氣中,隱隱可以看出美的統一性質,不同美的事物放在一起比較的可能性即依賴於統一的美的標準。美制定了最低門檻,不夠格的事物邁不過這個門檻,也就不是美——在希琵阿斯看來,陶罐顯然不夠格。美的序列不可避免地將導致美的等級分化,蘇格拉底敏感地察覺到希琵阿斯的這一傾向,陶罐之美不同於少女之美,前者給人的感覺跟後者完全不同。他向希琵阿斯建議,應該用赫拉克利特觀點爲自己的觀點辯護:

最美的猴子與人類相比也是醜的(289a)。

同理可推,最美的陶罐跟少女相比,也是醜的。反過來講,即便跟少女相比不值一提,但最美的陶罐好歹在陶罐中是最美的;最美的猴子雖然比人醜,但在猴子裏面卻是個中翹楚。赫拉克利特的學說最爲後世所看重的一方面即,他善於從對立面中找出統一的因素。他曾說過這麼一句話:

相反的東西結合在一起,不同的音調造成最美的和諧,一切都是通過鬥爭而產生的。

蘇格拉底似乎也深諳此道。表面上,他站在無名氏的對立面,爲希琵阿斯辯護。實際上,他借赫拉克利特之手,悄然將之前對立的“美的多元性”與“美的一元性”捏合成和諧統一的整體,構成一個新的原則:若嚴格限定在同一種類之內,凡是滿足美的條件的事物,皆可稱之爲美,連陶罐也不例外;若是將不同的種類放在一起比較,原本美的東西可能變醜。從這一原則重新審查定義一,若“美的少女是美”這一命題成立,必須同時滿足兩個條件:1)美的少女必須首先從眾多少女中脫穎而出;2)必須對高於少女的諸神之美視而不見。若有人把少女視爲美,他不是沒有意識到諸神這一種類的存在,就是爲了少女之美褫奪諸神的存在。美不僅要求人們的目光,更要求人們凝神專注於美,不可分心於其他。少女之美不可與諸神之美放置在同一視野下觀照。

蘇格拉底的論證——或者說赫拉克利特的觀點——加強了美的少女的權威性,卻削弱了希琵阿斯的原則。無名氏以彼之道還施彼身,立刻用赫拉克利特回擊希琵阿斯:

最智慧的人與神相比,在智慧、美麗、和所有其他方面都顯得不過是只猴子(289b)。

蘇格拉底對赫拉克利特的第二次引用在保留美的同時增添了智慧,這不由令人想到開場。庇阿斯當然是有智慧的,前提是在他那個時代;只有當他超越自己的時代,死而復生與新派智術師相比,才會變得滑稽可笑(282a)。

這裏第一次出現“神”這個詞。神的引入一方面反駁了少女的美,另一方面則是爲了證明人的智慧和美不過是相對的。這種相對性頗有辯證的意味,它既可以遮蔽人原本的美,同時又可以彰顯人的美。誠然,人跟神相比固然是醜的,但當荷馬用“宛如天神”形容海倫時,相信沒人會懷疑海倫的美貌。這樣,美便具有一種不定二分的結構:任何美的事物既從它本身的種類中脫穎而出,同時又是它脫穎而出的種類中的一員。

不過,引入赫拉克利特並沒有解決關於美的困難。赫拉克利特的箴言明明是在比較不同種類之間的美,但箴言中只出現了最高級,并沒有出現比較級。儘管無名氏成功反駁了希琵阿斯,但不定二分的結構不足以解決美的相對性問題——只要有比較存在,再美的少女[與神相比]總歸會顯得醜,哪怕她美如海倫。其實,少女之美與諸神之美未嘗沒有共通之處,但是在愛欲被抽離的情況下,無論是希琵阿斯、蘇格拉底還是無名氏,都無法將美從特定的存在形式中抽離出來,這也爲後面定義的失敗埋下了伏筆。

參考文獻[References]Benardete,Seth.The

Being

of

the

Beautiful.Chicago:The University of Chicago,1984.Diels,H. and Kranz,W.Fragmente

der

Vorsokratiker.Berlin:Weidmannsche,1922.劉小楓,《柏拉圖的〈會飲〉》,北京:華夏出版社,2003。[Liu,Xiaofeng.Plato’s

Symposium.Beijing:Huaxia Publishing House,2003.]Olsen,H.“Socrates Talks to Himself in Plato’sHippias

Major.”Ancient

Philosophy20(2000):265-287.柏拉圖,《巴門尼德斯篇》,陳康譯注,北京:商務印書館,2008。[Plato.Parmenides.Trans. Chen Kang. Beijing:The Commercial Press,2008.]Sider,David.Plato’s

Hippias

Major.Pennsylvania:Bryn Mawr College,1986.Sweet,David. Plato’s Hippias Major:An Interpretation. Diss. University of California,Berkeley,1975.A Commentary on theGreater

Hippias286c-289dHippias’ first definition stands in a subtle position in theGreater

Hippias.Hippias boasts his knowledge on beautiful things while encountering Socrates in Athens. And it so happens that Socrates is also preoccupied with the vexed problem of what the beautiful is:when he praises something being beautiful and some others ugly,Socrates is challenged that since he knows both beautiful things and ugly ones,he must also know what the beautiful is. Socrates,however,fails to answer that question. So he turns to Hippias for help,intending to inquire into the issue with him together. However,it turns out in the inquiry that the person who holds the opposite ground is Socrates himself. Socrates plays two roles in the dialogue,splitting himself into two persons as if it is a necessary way to carry out the inquiry. Accordingly,in order to learn more about Hippias’ opinion,Socrates proposes to imitate this nameless person in interrogating Hippias in the course of the inquiry. Nevertheless,when Socrates(or the nameless person)asks what the beautiful is,all that Hippias can do is to offer an answer with some particular beautiful thing,i. e.,a beautiful maid is something beautiful. It could have been a good beginning,just as the description Diotima makes in theSymposiumthat Eros might reach to the beautiful itself from a beautiful body. However,due to Hippias’ ignorance of Eros,the whole inquiry has lost its driving force,thus concealing the root reason of the maid presenting as the beautiful. When Socrates asks whether a horse or a lyre could be the beautiful,Hippias agrees. But when he asks if the pot could be the same,Hippias suddenly turns angry and insists that it is shameful to mention such a base thing in discussing beautiful things. Socrates tries to introduce Heraclitus to solve this problem for Hippias,stating that although the beauty of a pot is less than that of a maid,it is still beautiful if made well. Following the same principle,no matter how beautiful a maid is,she is still ugly when compared to gods. To sum up,although some principles reflected in Hippias’ first definition foreshadow the latter definitions,both Socrates and Hippias keep silent on Eros,which results in their failure to extract the beautiful from particular things and suggests the aporia of the whole dialogue.Socrates;Hippias;the beautiful;wisdom

關鍵詞:蘇格拉底 希琵阿斯 美 智慧