/甘肃省白银市第二中学

一、声音放大——气息训练要坚持,绕口令古诗词不能少

很多初次接触朗诵的学生面临的第一大问题就是音量太小。大家习惯于读给自己听,而朗诵者是要将文本读给观众,和自言自语,朗读是不同的层次。因此,首先要解决的就是音量问题。我们常说,再好的戏也要有嗓子。怎样能让音量变大?气息训练是最好的方法。具体操作如下:两脚分开与肩同宽,站稳,双手叉腰,目视前方,呼吸均匀,发“嘿、哈、嘿、哈”两个音,交替进行,反复大声用气息拖住声音向外送。每次长度不等,可做两个八拍后停下来,深呼吸后继续,也可持续做,直到气息用尽为止。除了气息训练,绕口令也必不可少。绕口令讲究的就是快速而清晰,在反复的训练中,朗诵者依托气息将单纯的气息训练的东西运用到句子中,能够更好地进行实践和感知。如“八百标兵奔北坡,炮兵北坡并排跑,炮兵怕把标兵碰,标兵怕碰炮兵炮”。不仅训练了气息,还增强了唇舌力量。经过一段时间训练,朗诵者音量逐渐加大,气息深沉有力,声音结实稳定,就具备了良好的声音基础。练习材料示例:

(1)绕口令《数枣》

出东门儿,过大桥,大桥底下一树枣儿,拿着杆子去打枣儿,青的多,红的少,一个枣儿,二个枣儿……(省略)这是一个急口令,一口气说完才算好。

(2)古诗《登鹳雀楼》

白日依山尽,黄河入海流。欲穷千里目,更上一层楼。

二、调值要准——阴阳上去要规范,四声位置不松懈

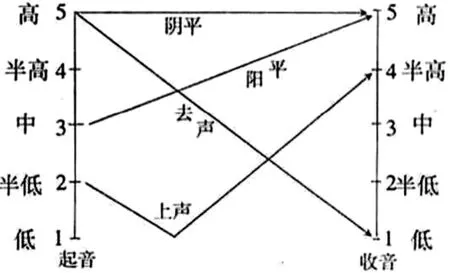

我们常听人说,某人唱歌跑调。其实不光唱歌有调,说话也有调。普通话的四个声调我们称之为阴平、阳平、上身、去声,也就是通常所说的一声、二声、三声、四声。如果这四个声调说不准就会出现说话跑调的问题,很难受,朗诵效果肯定打折扣。在平时训练中我发现四个声调中一声和四声存在的问题最多,其次是三声,二声相对好一些。怎么解决调不准的问题呢?除了有清晰的认识和认真严谨的态度之外,还需掌握一些小技巧,我会经常这样提示大家:一声上头,在头顶上找,不能在眉毛的位置,更不能在眼睛那儿。同学们都笑了。很多人都会误以为一声是四个调值中位置最低的,其实不然,它不仅不低,反而是最高的。因此很多人发出的一声经常偏低,所以我用这个通俗的比喻,大家一下就能记住。再说四声,我经常说,跳起来去够树上的苹果,去找天花板上的灯,并且一定要给抛物线,不要斜线直接落地,这样出来声音生硬、不好听,还是找不着话,就一跺脚,发力,这就是四声的位置。三声存在的问题是总是没读完,读一半或是把V形走势读成U形走势,不准确,我就伸出剪刀手说,你们看就是这个走势,按它的起伏读。问题找到了,剩下的就是反复练习,固定下来。多读字音,有很好的正音作用,先放慢,直到调值稳定下来再到正常速度,循序渐进。

图1 五度标记法

练习材料示例:

鸟(niǎo) 纱(shā) 悔(huǐ)

酉(yǒu) 终(zhōng) 撤(chè)

甩(shuǎi) 蓄(xù) 秧(yāng)

四(sì) 仍(réng) 叫(jiào)

台(tái) 婶(shěn) 贼(zéi)

耕(gēng) 半(bàn) 掐(qiā)

布(bù) 癣(xuǎn) 翁(wēng)

弱(ruò) 刷(shuā)

允(yǔn) 床(chuáng) 改(gǎi)

逃(táo) 舂(chōng) 驳(bó)

纯(chún) 导(dǎo) 虽(suī)

棒(bàng) 伍(wǔ) 知(zhī)

末(mò) 枪(qiāng) 蹦(bèng)

港(gǎng) 评(píng) 犬(quǎn)

课(kè) 淮(huái) 炯(jiǒng)

循(xún) 纺(fǎng) 拴(shuān)

赛(sài) 捡(jiǎn) 梯(tī)

呕(ǒu) 绳(shéng) 揭(jiē)

陇(lǒng) 搓(cuō) 二(èr)

棉(mián) 桩(zhuāng) 皿(mǐn)

宋(sòng) 狭(xiá) 内(nèi)

啃(kěn) 字(zì) 环(huán)

秒(miǎo) 抛(pāo) 代(dài)

关(guān) 停(tíng) 祛(qū)

三、关于“的、呢、着、了”等的运用——不要忽视小细节,顽固习惯要改变

我们经常听到学生朗诵有一种很浓的齐读的腔调,规整却毫无生气,我称之为“机器人”似的读法。相信大家也都有同感,好好的一篇文章怎么就读成这样了?语言的音韵之美、文学之美呢?毫无体现。不是他们不想读好,是有些小细节被忽略掉了,一旦纠正,就会呈现完全不同的朗读效果。拿峻青的《第一场雪》为例:这是入冬以来,胶东半岛上第一场雪。雪纷纷扬扬,下得很大。开始还伴着一阵儿小雨,不久就只见大片大片的雪花,从彤云密布的天空中飘落下来。地面上一会儿就白了。冬天的山村,到了夜里就万籁俱寂,只听得雪花簌簌地不断往下落,树木的枯枝被雪压断了,偶尔咯吱一声响。大雪整整下了一夜。今天早晨,天放晴了,太阳出来了。推开门一看,嗬! 好大的雪呀! 山川、河流、树木、房屋,全都罩上了一层厚厚的雪,万里江山,变成了粉妆玉砌的世界(节选)。这片文稿中多次出现一些连接词:如“这是、得、着、就、的、了”,就是这些看似不起眼的词影响了我们的朗读效果。这些词究竟该怎样处理?只要把握一个原则就够了,那就是——轻而快,一笔带过。我有一个好办法,就是抢读这种字后面的一个字,如:“还伴着一阵儿”中的“着”,练习时读“着一”,把“着”字连着后面的“一”读;“下得很大”中的“的”,读“的大”,把“的”连着后面“大”字读,以此类推,这个方法很奏效,可以快速、短时间内解决这方面的问题,我们也不会再听到拉长调、毫无美感的朗读,当然,还需从根本上认识到这些词的词性及意义,才会彻底改正。四、停顿——此时无声胜有声

很多朗诵初学者在朗诵时都习惯性的一句读完紧接着读下一句,什么标点符号啊、情感变化啊在他们眼中都不存在,这实际上是一种非常不好的朗读习惯。这个问题普遍存在。其实好的朗诵是有非常丰富的空间感的,停顿就是制造这种空间感的一个重要因素。巧妙、适当地运用停顿,可以使稿件丰富而富有层次,更容易为听众留下深刻印象。以舒婷的《祖国啊,我亲爱的祖国》为例:我是你河边上/破旧的老水车/

数百年来/纺着疲惫的歌/

我是你额上/熏黑的矿灯/

照你在历史的隧洞里/蜗行/摸索/

我是干瘪的稻穗/

是失修的路基/

是淤滩上的驳船

把纤绳/深深勒进/你的肩膊

文中我做了标记,标记处要停,而且要停够,不要似停非停。停顿是为了突出主体,深化感情,完全是情感的需要,无需刻意为之。当然什么地方该停,什么地方不该停,视具体稿件定,也视个人朗读习惯而定,只要停的适当就好。有个办法很好,见标点就停,这虽不是什么金科玉律,但大部分情况下适用,尤其对于初学者而言。

五、画面感——用声音塑造画面,留下永恒的瞬间

如果你的朗诵能够通过声音创造,让文字活起来,在观众脑海里展开画面和联想,你就成功了。以《青春的誓言》为例:你牺牲的年龄放在今天,只是一个读初中的小女生。

十四岁花季的刘胡兰,

却有着如此不屈的精神和不可战胜的信仰。

每每谈到你,我们懵懂的心,总有怦然一跳的感觉,

那就是——理想大于天,信念坚如钢。

你用血肉之躯,为战友炸开了通向胜利的坦途,

纵使生命粉身碎骨,也要给后人留下你青春的呐喊,

为了新中国——前进。

认识你的时候,你在绣红旗,你把红旗一针一线,

绣进了新中国的霞光里。

从那一刻起,你和红旗一同走进了我幼小的心里。

今天,红旗传到了我的手里,

我发誓,她绝不会在我的手中丢弃。我将用一生去捍卫她。

就像捍卫你,青春的美丽。

现在的孩子知道刘胡兰、董存瑞、江姐的有几个?然而这些人能忘吗?不能忘。不能忘记的是一种精神,不能忘记的是一个时代,这种精神是要代代传承的。我们通过作品的朗读,传播这种精神和榜样的力量。因此,在朗读的时候,这些人的样子首先要出现在朗读者自己的脑海中,他们备受煎熬与屈辱,置个人生死于不顾,却用生命捍卫祖国利益。只要能将这些动人的画面植根于观众脑海中,起到用强大的精神洗礼思想,冲刷灵魂的作用,一个好的朗读者便诞生了。

六、节奏之美——万事万物都不开节奏

生活中,节奏无处不在,心跳有节奏、呼吸有节奏、走路有节奏、脉搏跳动有节奏,可以说,节奏渗透在我们生活的方方面面。在朗诵中如何训练节奏呢?我们可以看一下这三个小片段。(1)土豆土豆丝儿丝儿,土豆土豆片儿片儿,土豆丝儿,土豆片儿,土豆丝儿片儿。

(2)天对地,雨对风。大陆对长空。山花对海树,赤日对苍穹。雷隐隐,雾蒙蒙。日下对天中。风高秋月白,雨霁晚霞红。牛女二星河左右,参商两曜斗西东。十月塞边,飒飒寒霜惊戍旅;三冬江上,漫漫朔雪冷鱼翁。——节选自《笠翁对韵》

(3)君子曰:学不可以已。青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水。木直中绳,輮以为轮,其曲中规。虽有槁暴(pù),不复挺者,輮使之然也。故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。——节选自《劝学》

第一个练习节奏感很强并且充满了趣味,我还为它配上了手势操,同学们边说边做,开开心心就掌握了。第二个练习一定要读出対韵的节奏感,把两个相对的事物节奏读一致,并且让声音富有弹性,节奏感很明确的交代出来。小学生经常读儿歌或是童谣,用前两条训练效果较好。第三个练习不同于前两个,这是散文式的节奏,首先在速度上要慢下来,追求自然和谐的节奏,不疾不徐,随心而发。

其实还有一个方法可以帮我们训练节奏,就是多听音乐。乐感好的人节奏感也好,朗读起来节奏分明、游刃有余,令人回味无穷。

七、真情实感最重要——感动自己才会感动观众

真善美是艺术所追求的最高境界,怎样才会让艺术作品走进观众心中,最紧要的一条就是真情实感。真情实感是一切创作的基础,没有了它,其他都是空谈。以欧震的《青春中国》为例:用茫茫的夜色作墨,用疮痍的土地作纸

在鸦片战争的硝烟之后,是谁?写下的两个字——中国

让人读得昏暗读得疲惫,更让人读得心痛读得悲愤

那萎缩在清末史书里的消瘦的中国啊

那跪倒在《南京条约》里的软弱的中国啊

那一天,无数的青年走上了街头,

面对淋漓的鲜血,面对惨淡的人生

他们的呐喊如同一阵阵惊雷

激荡着这昏睡的土地

他们就像一束束火焰

在曲折的道路中蔓延

盛开成五月绚丽的花朵

——节选自《青春中国》

这是一首爱国诗歌。从鸦片战争的国耻说起,到五四爱国青年的觉醒,再到今天新中国的强大,字里行间热血澎湃着对祖国无限的爱。读来令人慷慨激愤,热血沸腾,恨不能立即把满身的激情投入到我们伟大的祖国的建设事业中去。因此在朗诵过程中,一定要把青年学生对祖国的爱,共产党员的伟大坚贞痛快淋漓的表现出来。如果没有坚定地信念,哪有新中国的诞生?如果没有一批批革命烈士的前赴后继,哪有我们今天的幸福生活,祖国需要我们,无论何时何地,我们都会挺身而出。我们永远都是深爱着您的孩子,我们愿意为您献出一切。当我们带着这火一般炽热的情感去朗读的时候,观众不可能无动于衷,他们会开始思考国家与个人命运之间的关系,挖掘内心最柔软的情感,会感动,会流泪,会更加热爱我们的国家。这样,我们朗诵的目的便达到了,我们就是要通过艺术创作、舞台呈现,完完全全沟通作者与观众、我们与观众之间的情感链接,用艺术讴歌生活,赞美生活,唤起人们对美好生活的向往。

八、对比——让你的朗诵大放异彩

在朗诵中,对比是一个很好的快速提升朗诵效果的方法。上下文的对比、强弱的对比、快慢的对比,重要部分和一般部分的对比。如:“我们也爱母亲,却和母亲爱我们不一样”,此句是个对比句,把我们(儿女)同母亲作对比,因此第一句要轻,第二句要重,“不一样”三个字要加重,引起听者思考。再如“推开门一看,哬,好大的雪呀”,此句要充分表现出第一场雪带给人们的惊喜,因此,嗬、好大、雪就要重读,“推开门一看”要轻。又如“有的人活着,他已经死了;有的人死了,他还活着”,这句把“活着”和“死了”做对比,把第一句和第二句做对比,因此第一句要轻,第二句要重。没有对比,文章就会显得平庸,乏味、单调,因此大量运用对比,会使你的朗诵光彩照人。九、重视文本,言之有物

我们经常说言之有物,可说起来容易做起来难,如何才能做到言之有物呢?其实归根结底还是一句话,读懂文本。大部分朗诵者一拿到稿件就开始放声读,一味追求声音的表现力,结果读完反响平平,并没有走到人心里去。其实我们应该把更多的时间放在研读文本上,在这一点上花的时间越多,最后朗诵效果就会越好。研读文本主要从以下几个方面入手:了解作者、创作背景、读懂内容、把握风格等,做到以上几点,我们再开始朗读,就会成竹在胸,从容应对了。这样不仅效果好,还会养成一个良好的备稿习惯,受益良多。十、加强舞台表演,展示综合实力

朗诵是一门综合表演艺术,他并不是孤立存在的。因此舞台上的表演就显得很重要。朗诵表演需要通过肢体动作、表情、眼神,舞台走位等综合完成,这些表演和朗诵者的声音同等重要,缺一不可,并且会为整个朗诵加分,使之上升到更高层面的表演空间。因此,平日的形体训练、走路、站姿、表情、眼神的训练就很有必要,通过练习、学习名家表演等多种途径提高自身艺术修养,规范言行举止,成为一个具有综合实力的朗诵者。作为一个成熟的艺术门类,朗诵和其他艺术形式一样,是“培根铸魂”的重要载体及途径。朗诵不仅发挥着其本身的艺术功能,现今更越来越重要地发挥着其本身所具有的社会功能。朗诵艺术有助于中小学生语言感知系统的建立;有助于全民文学素养的提升;有助于促进普通话的推广;有助于中华民族认同感的培养;有助于文化自信的提振。

改革开放以来,文化艺术迎来了大发展大繁荣的历史新局面,朗诵艺术的推广普及也取得了有目共睹的成效。新时代,朗诵艺术的推广普及也应该有新起点、新动力,使之更好地服务于人民、服务于社会主义现代化建设。

注释:

①国家语言文字工作委员会普通话培训测试中心.普通话水平测试纲要[M].北京:商务印书馆,2004.

②张颂,编著.诗歌朗诵[M].北京:中国传媒大学出版社,2012.