碛口,九曲黄河第一镇

文/Ping chen 图/求 实

碛口古镇位于山西省吕梁市临县的晋陕大峡谷中,隔黄河与陕西省吴堡县相望。在当地方言中,“碛”的意思是高于水面的成片沙石。“黄河第一碛”是声名远播的壶口,第二碛就是这碛口镇西边的大同碛。

大同碛是一段近500米长的暗礁险滩,落差10米,水急浪高,从黄河上游来的船只难以通行,因而碛口成为黄河水运航道的中转站,并由此而得名。当年,西北各省的大批物资源源不断地由河运而来,到达碛口后,转陆路由骡马、骆驼运到太原、北京、天津、汉口等地,再把当地的物资经碛口转运到西北。鼎盛时期,碛口码头每天来往的船只有上百艘,各类商铺有300多家。日复一日,便成就了碛口“九曲黄河第一镇”的美名。

我慕名来到碛口,首先登上了位于镇后卧虎山腰的黑龙庙。作为碛口古镇地标的黑龙庙,坐东北,向西南,面朝着黄河与其支流秋水河的交汇处,地理位置极佳。我从黑龙庙最高处的钟楼和鼓楼分别向南、向北眺望:向南可以看到横跨秋水河的麒麟桥和桥头的“泰来山庄”,还有南山上通往李家山村的简易公路;向北则可以看到碛口古镇全景、自西北而来的浑黄的黄河以及河对面陕西境内的山峦和梯田。

黑龙庙建于明末,供奉黑龙、河伯、风伯、关帝、华佗,保佑往来船只平安和商家生意兴隆。黑龙庙的窑洞式山门上有“神宫宝界”门匾,是明末清初思想家傅山云游碛口时所题。山门两侧“物阜民熙小都会;河声岳色大文章”的楹联,形象地描述了碛口当年的繁荣景象。山门背后的乐楼,俗称“戏台”,是山西境内设施最完善的露天剧场。乐楼音响效果非常出色,据说夜深人静时,山下镇里的居民甚至河对面陕西的村庄,都能听得到台上唱的戏,故有“山西唱戏陕西听”的说法。

从黑龙庙北侧沿一条小路下山,我来到黄河岸边的古街—西市街。这一带的古建筑很多,沿路多是古代商铺改建而成的客栈、饭馆,河边的古码头上则停靠着不少色彩鲜艳的快艇和游船。清代时,碛口镇已拥有非常合理的规划布局,依照其功能划分为三大区:以码头、大型粮油货栈为主的西市街,以银行等服务性行业为主的高档商业区中市街,以骆驼、骡马运输业为主的东市街。如今,西市街保存最为完好。

碛口镇上最著名的客栈是“碛口客栈”,它是古镇上营业最早、最高档的一家客栈,原为“中华商行”和“上和堂粮油店”的所在地。客栈有里、外两进院,分上下两层,用大块的石头垒砌而成,是典型的窑洞式民居。碛口客栈隔壁的“黄河宾馆”原为“荣光店”所在地,“荣光店”创立于清道光初年,主要经营麻油转销业务。“黄河宾馆”的特色是一进院门,就可以看到依山而建的5层40孔窑洞,非常有气势。

沿西市街宽阔的石板路前行,一边是黄河,另一边则有许多上坡的小巷,坡度都挺大,可以明显看出古镇依山而建的地形。这些小巷没有台阶,只有稍微突起的石头横条,因为当时搬运货物上上下下,这种石头横条比台阶更加省力。

第二天一早,我从“泰来山庄”出发,顺着简易公路徒步近5公里前往李家山。一路上,移步换景,风光无限,向北可以远眺黄河拐弯处的碛口古镇和黑龙庙,向西可以俯瞰山脚下的麒麟滩和大同碛,河对岸的陡崖、梯田和沿河公路也清晰可见,路边则是漫山遍野的红枣林,枝头结满了沉甸甸的山西大枣。

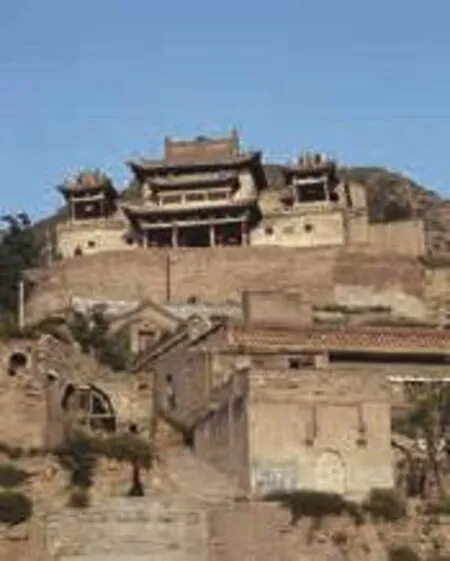

1小时之后,我到达了李家山。这是一座保存非常完好的明清古村,建在呈V形的相对的两面山坡上。这里到处都是古老而讲究的窑洞,浓郁的黄土高原风情令人着迷。怪不得吴冠中老先生说:“这样的村庄,这样的房子,走遍全世界都再难找到!”

碛口之行的最后一站是距离麒麟桥约两公里的西湾村。2003年,西湾与宏村、西递一起入选首批12个“中国历史文化名村”。在本质上,西湾与李家山一样,都是当年碛口商人的家属住宿区,因为按当时的规矩,碛口是商业区,只允许建店铺。李家山住的是李姓大户,而西湾住的则是巨商陈家,所以西湾村又有“陈家大院”之称。村落的主体部分建在两座石山中间,民居建筑群坐落在斜坡上,层层叠叠,参差错落,变化有致,给人以浑然天成之感。

黄昏时分,我再次登上了黑龙庙。此刻,碛口古镇静静地躺在黄昏的斜阳下,周围群山如黛,秋水河与麒麟滩波光粼粼,那是一天中最壮丽的一瞬。

(苏 芸摘自《地图》2013年第6期)