一、飞石追着汽车跑

我好像总是不怕死!夜闯塔克拉玛干大沙漠,跑楼兰古国,跑昆仑山、跑阿尔金山脚下,跑万重秦岭,却都离死亡只差半步。其实有谁真不怕死呢?这当然要看死的归宿是什么样子?比如时间,地点,环境,还有你要做事情的理想。而一下子闯进北川,经历了世界上最难熬的夜晚,踏进了世界上最险峻的峡谷断崖,至少这时即使被吓死,也还是不情愿的,也真不是死的时候。北川是脆弱的,也是柔情的,更是钢铁的。我进入它的心脏会怎么样呢?

10年后冬日的雪山下,我跑进川西北最远的茶湾村,迎来了腊月里的一场飞雪;我跑向朱红的廊桥,挥舞着旧毡帽,悄悄向青片河谷问道:羌寨的北川孩子们,要过年了,雪又下了,你们都好吗?

10年前的初夏,我紧张得头皮发紧。盯着车前方白日的黑影,我心里说,那是一条扭了劲的猩红色口袋逼近着,这眼下,你不钻,它也到了面前。可钻进去,失踪失联,生死不明,都将成为一个人命运的异数……

那个夏天,竟然象南极洲的雪夜那样猖狂,寒潮夹着残梦,到处昏沉沉的。我只能不停地跑,想比飞还要快!可是不能,飞石袭来,脚下无路,到处悬着各式预谋的自然界陷阱。

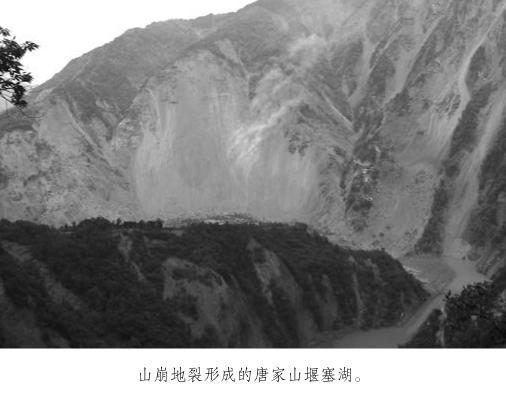

怎么就说地震,就地震了呢!而且震得天府之国一塌糊涂、暗无天日,没容川人有任何防备,山岭一排排地倾倒,河断桥塌。后来离川时,我年轻时报社的一个办公室同事、原新华社四川分社高级记者、市委组织部副部长、散文家候志明(现在的四川省作协党组书记), 从前线灾区回到绵阳一见到我就说:你可算出来了,东北那边找不到你人了……我得知,他去的平武,在江油以北,青川以西的中间带,那里山势险峻得不可想象!滑坡、滚石每天都发生着,下去的干部,都没有时间去想生死,想啥时候活着回来。而我联想的是,一条竹扁担中间断开了,扁担两头撅上了北川,平武在扁担另一头颤微微地抖着。何止是抖着!睡在北川山腰帐篷里,半夜里被山雨惊醒,我常探出头来,望向苍穹,老担心这天会塌下来,石头埋了我和战士……奇怪的是,?过那无数个夜晚、黎明,我几乎没听见有土狗的叫声。

公元2008年,刚进入初夏,地球就撕开了一个长长的大口子。入夜,中国秦岭官道上,除了兵车一个劲地往里面开之外,就见坐着各种车辆往外跑的密密麻麻的难民流。

我逃出来后总在做梦,就像一只被雨淋得快速扑棱跑路的新西兰无翼鸟,还陷落在那裂开的狰狞得无法忘记的黑洞里。28个昼夜,所有大地余震的突然地颤抖,我都逃不脱,跟着抖;我张开双臂,把脸颊紧贴住地球冷彻的表层闭目祈祷的样子,一次比一次慌张无望。似乎除了保命,便是替我的族群深深地向大地母亲赎去我们往昔的原罪。这时想起过错,显得那么善意而又诚恳。尽管我还说不清楚这次地球发怒,与人类对它的愚蠢行为有多么大的必然关系!但我心里清楚,萬物之负载的地球,已经是满目疮痍,累得不想再忍受什么了。

震区就像一块无边的邪恶幕布,裹着你无依无靠,想逃离的欲念在刀一样的山峰下变得虚无渺茫。

过去对地理的无知,只熟稔“蜀道之难,难于上青天,蚕丛及鱼凫,开国何茫然”的文字上。而那个5月飘雨的时节,我身陷北川地震中的高山峡谷,对路的寻找,对山的觳觫,对活着的感激,竟一下子叫我语无伦次……许多次,我盼望天晴了,我从山崖边拾来的仅有的一点羌人割丢的油菜杆,能垫在山腰湿漉漉帐篷里给我一丝短暂的暖意。

秦岭的陡峭和绵长,是我始料未及的。出川的灾民掏出身上一点钞票递给公路旁小吃店老板,换来一碗粗面条蹲在山坡地急急地往嘴里扒啦,这样的情境叫人心里酸楚。车窗外混杂一片,他们茫然地紧盯着外省人好奇,似乎在问,我们逃离还来不及呢,怎么现在会有人往川里跑?我被车下出川的人多有期待和狐疑的眼神感染了,莫名地生出异乡赶路的离愁。其实车内孤零零的川人也不知未来,面无表情。可他们回家的勇气,却真实地预示黑暗后的一缕亮光。

沿途,不规则的乱石,东一块、西一块地躺在那里。车颠簸得厉害,也没法子跑快。车内空荡荡。有一个4口之家,包括快要出世的胎儿。加我,还有另外2个在外打工、急赶回去寻找亲人的老乡,7个沉闷不语的人,仿佛刚从好望角飘来的7个寂静的外星人。我坐在中间靠窗的位置。坐我斜后身的孕妇一直呕吐不止,别人的脸色也跟着灰土难看。那抱着自己女人的清瘦男人,偶尔小声地说上几句安慰的话,除此,便随着她一起难过。男人还不时地叮嘱身旁的小女孩扯住他的衣裳不要乱动。

我不知道自己是如何从辽河北岸一路向西,过长城、过黄河、再向西南……猛扑秦岭以南的秦川。而此时,车穿峡谷的两侧山坡,一有风吹草动,我马上站起身,盯着上面看,害怕地球乏善,我们随时会被石头砸死丧命。还没进到北川,这样死是不值得的。个体汽车几乎像跑在山中驿道上,只能向前奔,万不可停下。

车内沉寂得叫人发慌,只有那男人还抱着自己的女人忙活着。车过汉江,进入米仓山甘南岭上,我看见从山崖上震落下来的石头越来越多。更让人心慌的是,许多乱石滚到半山腰矮丛里,停在那里不动了,若余震再起,它们会像定时炸弹一样突然而降!我转身上前低声对孩子爸爸说,老乡,你们往前排坐,车会少些摇晃。看你一个人顾不过来,就把女儿交给我吧,叫她睡在我座位里边,万一有坏情况,我来保护她,你只管放心保住你媳妇和她肚子里的孩子就行。他抬头迟疑地望着我不语,我随手指指我左胸上的党徽,他冲我点头笑了。我抱过小莎莎,安顿在我座位上。左侧闪闪而过的山体扑面而来,心口一直斜斜地吊着,我极力镇定自己,而我唯一能做的,是本能地搜索盯着上面发出的动静。导水壕沟里的巨石,有的已冲到公路应急道旁,零乱的场景一直向前延续,没有停止过。石头,已经成为车外危险的怪物。有几次,眼前突然出现幻觉,头顶那咫尺可见的石头开始左右摇晃,忽悠忽悠地,就要下来,我猛地站起身,双手撑向车窗,瞬间我闭上眼睛……

一次,车停靠岭下,下去买吃的,我急忙掏10元线买回一塑料袋面条,蹲在小莎莎爸妈身后快速吃着,不时地抬眼巡视周围的情况,我心里祈求,千万千万平安越过秦岭,可别生出意外。此后,越接近川地,心情越激动,也时刻做好抵御余震的准备。不然我还能进川当志愿者吗?那我旁边的小女孩怎么办,我可是答应人家爸爸我来保护她的……

叫莎莎的5岁小女孩,是跟爸爸妈妈从打工的呼和浩特坐火车到西安,转乘这辆旧车赶回广元山里寻找奶奶的。地震时,寨子上的老屋倒塌不能住人了。之后他们通过一次电话,男人叫女儿与奶奶说话,安慰她别怕,他们已在回家的路上,回去修复房子。电话那边传来哭声,说很想见到孙女……余下几天,天上没信号,手机死气沉沉。

奇了怪,地震后,与大人们相比,小莎莎却出奇地安静。开始看到妈妈折腾受罪,她只拽着妈妈的手不吭声。进川旅途中车厢内最安静的竟是她!她歪头静静望窗外景物的样子,就好像是那个沉思的思想者大卫的信徒。我拿出在西安城南汽车站买的食品给她吃,她抬头看我,却摇头。我叫坐在前排的她爸爸说服她,她仍冲我摇头。听见我劝她,她妈妈回过头,有气无力地说了一声:莎莎,叔叔在照顾你,你吃吧,说谢谢叔叔。她看着我,接下东西,说谢谢叔叔!窗外,是那样一个非常的状况,她的安静懂事,越加叫我喜欢她。后来不知啥时,她轻轻地倚在我给她垫好的我的衣包上睡着了。她生得清秀,淡黄的自来卷卷发下,衬着团圆状泛着粉晕的脸蛋,白底紫蝴蝶的绒衣套在身上,显得整洁好看。

汽车被路边的石头吓得直喘气。即便地球又发生抖动,车上人也难以觉察到。所以为了保护好孩子,也为了我自己安生踏上四川的土地,一路上,我不得不学哨兵,睁大双眼,只做一件事情:看着崖上的石头!

紧张感和对未来幻觉中的一个个可怕影像一直追逐着我。我几次暗自做了最坏的打算,一旦汽车躲不过去,我立即以最快的速度扑向左侧车窗,用躯体挡住外面任何冲击物。这一点,从我上了漫长的秦岭山巅,我就清醒地思量着。尤其碰到小莎莎一家人,我要求自己尽量活动身体,早有防备……我坐不住,心总不安,时而站起,时而弯腰侧目朝外看,强迫自己精神些,可别颠眯盹儿了。

这一天是大地震后的第一个星期日。跑在进川的成西公路上,车上只有我一个北方外省人。

第一次进川的悲壮情景,像一块撕断了水汽的乱云,在我眼前停不下它飘忽的怪样。这10年里不论经历了怎样的人生困厄悲喜,那地震中回家找奶奶的小女孩莎莎像远方的朋友,常叫我想起她当时乖巧的模样。不知她现在怎么样了,身在何处?我想,10年后的她已经长成15岁的少女了!她还会是那么安静凝神的样子吗?或许凝神的目光里透露着她和奶奶、和爸妈、和震后出生的弟或妹,开始着另一种新生活的快乐!

二、一瞬间的坠落

不停地飞!想这飞比那飞还要快,可是不能。悬崖峭壁挂着你,你当然无路可走!

我后来才意识到,在这次龙门山大地震断裂带辐射开去的都江堰、汶川、茂县、北川、江油、平武、青川的震区里,我匆忙误闯的北川山谷被震得扭曲的樣子,是那么令人不可想象地无助。其实绝对是命运使然,我误入那个由单身警察、乡村民兵和逃出来后,又返回去寻找亲人下落的难民临时组成的往山内送盐巴、药品、粮食的救援小分队,就是因为相遇一位街上执勤女警察悄悄对我说,她的也是警察、没有结过婚的侄子正在向上级申请,要求第二天跟别人一起爬山进北川山里送药品给养。听说没结过婚,人家不批准,她侄子正在找人想法子。她对我说,你想进山,马上去找她侄子张尧,也许你俩有戏。

张尧是可爱的。我在民区警楼里找到他,他又写了请战书,并请上级考验他再次进山的决心!姑姑给他打电话介绍了我的情况,叫他帮助我也和他一起进山。见到我,他神秘笑着,说唐勇副所长又去上面找大领导领任务去了,一会就赶回来,我刚买了一条香烟,正等他呢。说张尧可爱,是我之前没想到他这警察长得很像个中学生,一脸腼腆稚气。更没想到,就在我平生第一次爬上北川擂鼓镇西第一座海拔3000多米的大梁山山峰,险些滑落崖下时,是他回荡在山谷里的鼓励,叫我安静下来越过了险境。后来才知道,大地震那一刹那爆发后,他和唐勇就在唐家山上游一小镇执勤,从废墟爬出后,他俩又冲进去,挖到被埋压的手枪和子弹夹。然后,上老街巡逻放哨,保护乡民。这回进山,要不是他磨了几天上级,上级怎会再放鹿回营呢……

谁会料到,这一天凌晨天没亮就赶路,跑到山脚下一条断裂的无名河滩,天已经大亮,我们要爬过10座大山,天快黑时才能见到漩坪乡逃离湖区的灾民。也没料到,连绵的山峰一座挨挤着一座,都呈刀锋状,陡立突兀的样子,常叫人两眼发直,丢了信心。其实我们小分队爬过的山上本是没有路的,只是地震后逃难的山民生生在荆棘载途的山峰山腰山涧硬?出来的脚印。

我快出事时,已经看到山顶了,再努一把力,爬到顶峰,越过10座山峰的第一座大梁山,就可以像上边的队员一样倚在山脊上坐着吃点面包休息一会。

北川的山呈锯齿形,起伏度很大,每爬上一步,都要先仰头看前面,后低头看你脚下攀岩的位置,真害怕一脚踩空滑下山涧没人救得了你。难怪李白吟出了“噫嘘嚱,危乎高哉……侧身西望长咨嗟!”我只是想,李白平生决没有进过北川的青片、马槽、桃龙,不然他还会写出更险境的诗文的。所以我发现队员们背的粮食袋并不大,因为山高路远,实在背不动的。进川的前些天,我才从大别山回来。不论是过去上过的长白山还是跑过的巍巍莽原的晋东太行山;不论坐车盘旋在雄伟的昆仑山山脊上还是到过新疆天山阿尔金山,它们都叫你有遐想的空间和激动的回忆。而川北山岳之高、山嘴之尖、山峰之陡、山崖之危,都是我难以想象的冷峻和无奈。而且上了山,只能仰头跟着爬,没有回头路。即便这样,我所看到的川人伙伴们,他们登高的勇敢,安然行进的乐观气息,都叫我第一次真实接触到他们性格的迎风不败,而后验证了历史上国人对川府人的喜欢和公正的赞誉。进川叫我获得这样的自醒:川人的坚硬、耐力和隐忍,凝结出一种临危的品质,感染鼓舞着我!这次偷偷进川我没告诉任何人。因为许多事根本没时间去预料什么。

上了山才听说要翻越10座大山,我真有点泄气。可在我出事前,碰见一对羌族母子背着沉重的物资悄悄加入了队伍,我好奇地观察他们的步伐。母亲上穿粉色长袖汗衫,下穿深色牛仔裤,身后高背篓里盛得满满的;她个子瘦高,脸色红润润的,她没给我很吃力的样子。队伍走得快,她没被拉下,始终仰天向上看。她坚韧的眉宇间透着一股暖暖的神气。她和背竹篓的儿子总是相互等靠在石崖边。树丛中,他红扑扑的脸上冒着热汗。山腰清冷,他每次赶上妈妈,都抽出毛巾替她揩汗,并把妈妈的背篓扯靠在他的背篓上。途间,他妈妈几次发觉背篓变得轻巧了,侧头一看,是少年儿子带笑的脸蛋,她抿着嘴唇,挪去他心疼的手,继续朝圣般赶路。

北川的山,可爱又可怕。山涧的阔叶林和茂盛的植被给人一种新鲜的企盼。后来我又见到那孩子的爸爸也扛着長长的螺纹钢筋跟上来。快分手时,我把带的水和食物分给孩子妈妈一些。原来她家种的药材都在很远很远的高坡上,地震破坏了植被,她全家人要进山好几天,翻越一座座山梁,去查看开荒种下的药材被断裂带的山水冲走没有,并努力把周围药地整理围好……

头顶的大梁山,一上来就给我一个下马威!我落队后,前后无人,是循着前面踏倒的草丛一点点攀登。记得转过一片陡立的松林,几乎是拽着树枝攀向西北的山崖。越过一条陡坡,脚下无路可走,只得踩在凸凹的岩石缝上轻声挪步。当时是懵懵懂懂跟着人影爬上去的,也来不及多想。可就是这50多米光秃秃的山腰,差点要了我的命。此后10年岁月里,我好像被重重地定在那崖壁上在赎罪。每一听说地球哪里又地震了,那段陡立的攀岩,就如梦如幻,不敢多思……

没有可抓扶的地方,也不知是怎么贴上去的,反正我一个人攀到崖中央,突然停下了。这是最要命的错误。要么不上去,要么一口气走到底。悬崖峭壁上,你停挂在那里,算什么?一个误判,一个不留神,撒开岩缝,落下千米深渊,哪里会见踪影,不粉身碎骨才怪呢?可当时谁敢去想这些岩羊捕食的噩梦呢!

快到上午11时,我看见一块岩石上钉下的铁牌子上写着海拔2434米的红色地标。也就是,头顶还有800多米要登上去。那是大滑坡遗落的碎片坡,整个山体光溜溜的,抓不到任何可抓的东西。我身体紧紧贴在石面上,双手嵌进石缝上,双腿一点点向西探索着,向可能踩到的岩包上移动。不好,我突然出现眩晕,心咚咚地跳,本能地朝来的方向找人,却发现脚下是望不见底的万丈深谷。我知道坏了,赶紧闭上眼睛,绝不敢睁开……我心里非常清楚,只要睁眼乱动,肯定会天旋地转,慌乱挣扎,坠崖,无疑就是我的悲惨结局。而我身边不见一个人,小分队有的已爬上山顶,有的落在我百米下面。我出着阵阵冷汗,全身在抖,恐惧袭来,我哪里是六神无主呀?而是七窍生烟、八面埋伏、九死一生啊!

我努力控制身躯安定,告诫自己,挺住,一定挺住!先安静下来,四肢紧贴山体不动。就这样贴在山腰岩石上,等待奇迹出现。稍安静后,眼睛依然紧闭,想着生的出路。当然也后悔后怕,怀疑这次进川的对错?我开始犹豫动摇,这山还能爬吗,退回去吧!前头还有9座高山,这一座还没过去,吊在这里还咋走啊?真要出事,小分队要下去找我救我,他们怎会安全离开呢!可此刻如何退得了,怎么退下,回头路又怎样走呢?即使能回到山下,又有什么用?你千山万水地跑来,是干啥来了……前进,占了上风。随它去,已经到了这份上,怎好半途而废!我慢慢睁开眼睛,知道刚才发生高山反应,肯定是血压又低下了。我再次紧闭双眼,不离崖面,轻轻弯下左手,模出裤兜里一小包盐巴,然后右手从身后相机包侧口抽出瓶水,再一点点拧开瓶嘴,左手把盐包捏碎,胡乱地倒进瓶内轻轻摇晃。等我慢慢喝下盐水后,依然贴紧岩体沉静半天不动。

那一刻,生死由天,我在做着最后努力。远处有回声传来:季老师是你吧,别急,稳住,不要乱,我们上来了……我没乱动,也决不敢乱动。泪水溢了出来,滴在岩石上。感觉是盐水起了作用,又静静睁开左眼,用余光发现左边十几米处落有一块巨石,那里缓坡,可以坐下一个人。我当知青时偷学过几天木工,用眼睛测试着左前方的落石状况和距离。那石头真让我高兴。我提醒自己,不管头顶和右边发生任何响声,决不去看,一心向左挪步,一点点向左挪步,只要能抱住那巨石,你就脱离虎口,有救了。后面人没再大声喊叫,他们停下了,理解了我的处境。只听见,后方像是张尧低声说,季作家,你能行,一定挺过去……张尧还是个没处对象的孩子,他比我坚强!

我真挺了过来。终于一步冲上去抱住石头时,我人瘫了下来,满身透湿,嘴里干苦着,说不出话。我闭眼睛抱紧巨石许久,没撒手。

多年后一想起攀岩那情形,真像雪藏攀岩的黄岩羊,只是没被雪豹捕获,吃掉而已。

三、没有眼泪

马上要见到的,比想象更真实。对山野的动荡,我想得寒冷至极,人与山,人与路,都露着彻骨的想往。

我没发现哀怨后的焦虑,所有的是凝视。马尾辫卷在迷彩军帽下,透着少年英姿……可我看到的女兵几乎还是个大孩子。

当断裂带延伸脚下的土地无限伤痛,困苦和灾难充斥时,我似乎无意中发现并寻觅到那些大人,尤其是还不谙世道的孩子们身上所本就自有的明亮、安静和纯净,叫人于黑夜里感悟了乐观人性出处的珍贵联想。我不得不告诉我亲爱的在后方快乐地走在马路上、从容坐在汽车里、安宁睡在自家舒服的木床上的同胞们,震区山里的羌族孩子们,就是这断裂开的叫人坚定地流泪的,起伏不定的地平线上的山丹花……

我一直想,当时我亲眼看着北川中学废墟下生灵喘息时,小卫生兵邓丽和她的伙伴那眼睛里对生命怜惜的凝视,像一束地下翻腾起来的热源烘烤我们冰冻的躯体。她们也在不停地寻找救护埋在地下的孩子们,她们自己也同样经历着从没有过的生死磨难撞击后悲寂的承受之重!可她的眼神依然那么闪着爱的霞光,紧张迎接一个个孩子躯体的到来,接收着姊妹兄弟重生托负的气息。我惊叹,她们没有被吓着的表情,目光里找不见焦虑,只有迎战的自信,还有悠悠等待奇迹发生的向往。小邓丽,刚参军不久。

北川中学南侧的野战帐篷,见证了悲歌的回荡。第一天到达,她们和战友已经救治了16个抢出来的羌族、汉族孩子。也碰上余震中没救活的孩子,她们抿住嘴唇拢着散落的长发,把脸庞转到一边,抹泪。她们和倒下的孩子只相差几岁,面孔都少年青涩,她们只能坚韧地奔波着自己的双腿,承载那生命的柔软的哭泣。她们伤心,但不悲切!

不仅如此,我还惊喜发现,她们一边抢救孩子们,还一边把救下的山民丢弃的一只小山羊保护在帐外的一破水缸边,不时地想法子找点食物和干净水喂养它,不叫它乱跑惊叫……女兵与帐为家、与羊为伴的现实,成为北川中学凌乱窒息中的真实回忆!

邓丽的小伙伴罗婷,16岁就参军入伍,我一见到她,心里就发酸。她清瘦的瓜子脸蛋泛黄、憔悴,缺失女孩子应有的水分。但她一直摘下口罩忙碌着。家里已經没有了妈妈,只剩下也是当兵的爸爸。大雨倾盆,从内江长途奔袭到北川中学救援,她想了几晚上,怎么告诉他,女儿已经站在北川中学的操场……开始电话全打不通。后来,卫星电话里爸爸终于听到了女儿沙哑的声音,当他得知,姑娘们不畏余震,参与救活不少北川学生时,他笑着回道:我说么,没有你的消息,就等于有消息。我猜,你们医院肯定跟着上去了。我姑娘无愧中国军人的后代!

帐篷外,罗婷偷笑着,把那边的暖心声音传给了小邓丽。

邓丽的眼圈是暗黑的,眼睛却清澈凝神,有股女军人的力量在传动。见她出来喘了口气,又去喂山羊,我问她,家人知道你上了北川吗?她半天不动,看着我说,我不敢告诉妈妈,现在她也不知道我在哪里。我只在晚上有空时,用卫星电话打通爸爸手机。你能猜到他第一句话是这么严肃地说吗,他说:战士的岗位就应该在前线,别人的女儿能上去救人,我军人的女儿也照样上得去……信号又断了。

邓丽的眼睛,是震区所有女兵闪烁温暖阳光的眼睛。10年霜尘月下,犹如跑进长草的隧道,回忆当时她得知我要进山找英雄部队八连,她转身进帐篷里取来许多药品和一次性急救军用品送给我的眼神时,你无论如何也忘不下她和伙伴罗婷给一个成年人的真挚莫大的鼓舞。鼓舞我进山的脚步扎实有力地向前奔腾!

两天后顶着雨雾,我跑向漩坪乡堰塞湖北岸南坡油菜地悬崖边简易的停机坪,那些活蹦乱跳马上钻进陆航旅直升机的山里孩子们的喊声,叫我为之一震!而且这样的直升飞机盘旋、落地,再升起、再盘旋,一直飞离峡谷,眼见翻过尖刀般的峰顶的镜头里,无不回荡被救出的孩子们自由欢欣的笑声……

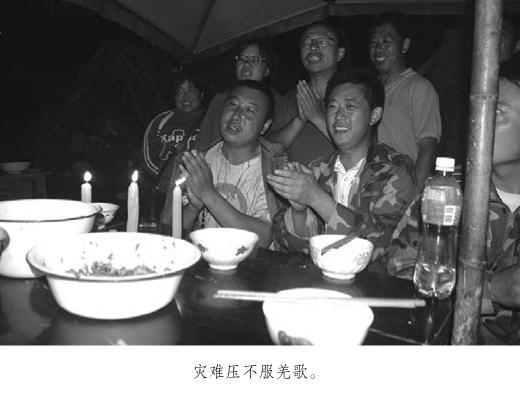

雨水连绵。飞机时常进不来,乡干部率领八连士兵爬到各山寨小组,一个一个地找到孩子们,再扎竹筏运出涨水的堰塞湖,再一个一个背上岸,过山头,一直聚拢到南坡的临时抗震救护点,管吃管住,还管上课念课文。可老天不开晴,连天雨,都闲在帐篷里,逃难剩下的一点粮食眼见吃光了。这雨水,到处缺生机,人一闲,肚子准饿得慌。何况遭灾受苦吃上顿没下顿的正是长身体的孩子们,都沉默在帐内一角翻书看。钟指导员算聪明,早晨率战友一起翻山越岭去山腰树丛中、湖畔峡谷崖石上,搜寻头几天运输机空投的降落伞。只要找到雪白绸缎的降落伞,就能逮到一袋袋外援的粮食。可是山雨一大,又出不去,孩子们只得受冷闲坐,等飞机。钟指导员是军校大学生,他组织起孩子们,点着马灯,烧起土炉子,办起帐篷课堂,管它8岁、10岁、14岁,每天抽空朗诵课文,辅导男生女生上大课堂。笑声又起,少年先锋队之歌又回荡在山峦中回荡在堰塞湖畔的竹林旁。我兴奋在这个新家庭里,听羌族、汉族、藏族孩子们一同静读课文,等待天晴日出,飞机再盘旋飞进崖边的油菜地。

那一天,迷雾一点点散去,阳光急切地闪进山崖谷地,一上午孩子们坐等在竹林垅头直直望着远方翻滚的云朵。已经中午12时,终于传来飞机螺旋桨的隆隆回响,孩子们高喊,互相拥抱起来,有同学解下红领巾向天空使劲儿摇着;远远的右侧山腰里出现一个绿点、两个绿点,还有一个大绿点,徐徐飞来。钟指导员端着望远镜,我用右手数着飞机,还数着跑向崖边油菜地的大山的子孙们。1个,2个,3个,一共12个山娃子,他们脸上洋溢着悲喜交加的表情,他们要去山外政府接他们去的新学堂开始新的读书生活。

十里村崖边上空卷起潮湿的旋风,先降落一架,又降落另一架,直升飞机舱门打开了,年轻的上尉一挥手,我和几个士兵背着抱着孩子们急速地跑向停机坪。舷梯上,空军在拽,下面陆军在推,这紧张难忘一刻,我记下的椿芽寨孩子们好听的名字是:8岁的谢超、10岁的陈炜、10岁的王金枝、10岁的尹婷婷、12岁的王立、12岁的肖蓉、12岁的谢晓芳,还有15岁的王春梅和苏菊。

我之所以记住了朝夕相处几日的孩子们熟悉的样貌,确实是因了他们的眼神闪亮得可爱,和小莎莎,和张尧,和邓丽罗婷们一样纯净,一样光明,一样自立,透着川北山水的清丽和俊俏!

10年,有多少风雪寒潮从震后的山川大地刮向还在扶伤的羌人的心里?10年,一个人,要数过多少阴残星月,打马向前奔着?那被别人一闪闪地,在稍有安宁的日子里挂记着的,而他个人又不知道……只管仰天向前走!数不清的晨光、雨夜,被他踏着顶着抛远了,他成为朋友心里打不开、也想打的忧思的伤结。他生命黯色的律动为何会把朋友扯得那么远又那么近呢?

雪山作证!当年5月那黯淡无光的日子,当我翻过最后一座山脊,跑向坡下玉米地漩坪灾民救护点时,我看见一位瘦干平头的青年在和列兵们向上跑着……一架飞机把几个刚刚找到的孩子运出大山。他冲我微笑的一瞬,哪怕当时觉察不深刻,但很快回忆并发现了他眼神的疲惫和一丝不易察出的茫然。36岁,对所有人的人生都是不可预知的期待和憧憬。可他此时只能把自己一切无法排泄的沉重的忍耐,强制地掩藏在心底,哪怕隐隐地痛苦,想哭想喊,又都不行!不行,是他与人不一样,他是特别材料制成的;共产主义的血液在他身上流淌,他是人民的政府最基层的父母官。官不大,但人民需要他和他的钢铁般战友,站立挺立好挡风雨的胸膛。这时,我还不知道他县城里的最亲最亲的人全被埋在山体瓦砾里没有出来……即使他聪明地猜测想到了,可他还是压制并说服自己安静不露出任何消极萎颓的东西。这需要一个人有多么坚固的定力啊!可是他,怎么能与身边所有活着的人一样呢?可是,大山又能对孤单的他说什么呢……